中國(guó)人最浪漫的節(jié)日:星河寄情,彩線穿針

當(dāng)我們凝視從魏晉南北朝至清朝的古畫,月下引線的女子、銀河相望的仙人,仿佛聽見了穿越千年的低語——對(duì)智巧的渴求、對(duì)愛情的堅(jiān)守、對(duì)美好的祈愿,始終是華夏文明中不曾褪色的底色。

星神之戀:從天體崇拜到愛情傳說的藝術(shù)升華

七夕的起源可追溯至上古時(shí)代的星宿崇拜。《詩(shī)經(jīng)·小雅·大東》中已有對(duì)牽牛星與織女星的擬人化描寫:“跂彼織女,終日七襄……睆彼牽牛,不以服箱。”此時(shí)星辰尚未與愛情關(guān)聯(lián),而是作為天文符號(hào)被觀測(cè)。東漢時(shí),牛郎織女的故事開始人格化。應(yīng)劭《風(fēng)俗通義》載:“織女七夕當(dāng)渡河,使鵲為橋”,鵲橋相會(huì)的傳說自此成為藝術(shù)創(chuàng)作的核心題材。

東漢畫像石《牛郎織女圖》(河南南陽(yáng)出土)以星象與人物結(jié)合的形式,生動(dòng)表現(xiàn)了這一神話:牛郎牽牛仰望,織女坐于織機(jī)旁,二人隔云氣紋象征的銀河相望,體現(xiàn)了“盈盈一水間,脈脈不得語”的意境。這一構(gòu)圖模式為后世繪畫奠定了基調(diào)——天上星河與人間乞巧的雙重?cái)⑹隆?/p>

魏晉南北朝時(shí)期,“七夕”的節(jié)日習(xí)俗豐富起來,乞巧當(dāng)時(shí)已成為七夕的核心習(xí)俗,不僅繼承了漢代的穿七孔針和“曝衣”,還以瓜果祭牽牛、織女。南朝宗懔的《荊楚歲時(shí)記》記載七月七日有:“是夕,婦人結(jié)彩樓,穿七孔針,或以金、銀、石為針,陳瓜果于庭中乞巧,有喜子網(wǎng)于瓜上,則以符為應(yīng)。”

喜子是一種紅色長(zhǎng)腿小蜘蛛,如果它結(jié)網(wǎng)在瓜果上,就會(huì)被認(rèn)為得到織女的青睞,必然乞得靈心巧手,萬事如意。南朝顧野王在《輿地志》里還記載南朝齊武帝蕭賾時(shí)曾專門修建一座樓,每到七月七日,宮女們都登上這座城樓來穿針,世人稱之為“穿針樓”,可見當(dāng)時(shí)穿針乞巧風(fēng)俗之盛。

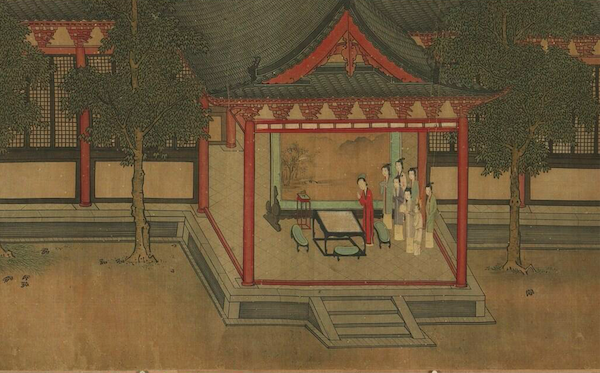

佚名《乞巧圖》 美國(guó)大都會(huì)美術(shù)館收藏

唐宋詩(shī)詞中,婦女乞巧被屢屢提及,唐朝和凝有詩(shī)說“闌珊星斗綴珠光,七夕宮娥乞巧忙”。據(jù)《開元天寶遺事》載:唐太宗與妃子每逢七夕在清宮夜宴,宮女們各自乞巧。只是目前沒有畫作傳世。目前所見最早的與“乞巧”有關(guān)的畫作是現(xiàn)藏美國(guó)大都會(huì)美術(shù)館的五代或北宋時(shí)期的佚名《乞巧圖》,畫中繪七月初七當(dāng)天,宮中女子們?cè)谕ピ褐性O(shè)宴乞巧的景象。宮中樓閣亭臺(tái)重重疊疊,排列整齊,建筑考究;長(zhǎng)廊上幾位婦人或抬頭向天,或低首默禱,或相顧而語,或憑欄而望,桌子上擺放各種供品,正虔誠(chéng)地向織女星乞求智巧。

佚名《乞巧圖》局部 美國(guó)大都會(huì)美術(shù)館收藏

宋代七夕:宮廷與民間的乞巧圖景

宋代是七夕文化的鼎盛時(shí)期。《東京夢(mèng)華錄》記載,汴京從七月初一便進(jìn)入節(jié)日氛圍,潘樓街等地開設(shè)乞巧市,售賣“磨喝樂”泥偶、巧果等節(jié)令物。宋太宗更頒布《改用七日為七夕節(jié)詔》,糾正民間六日過節(jié)之俗,強(qiáng)化了七夕的官方地位。

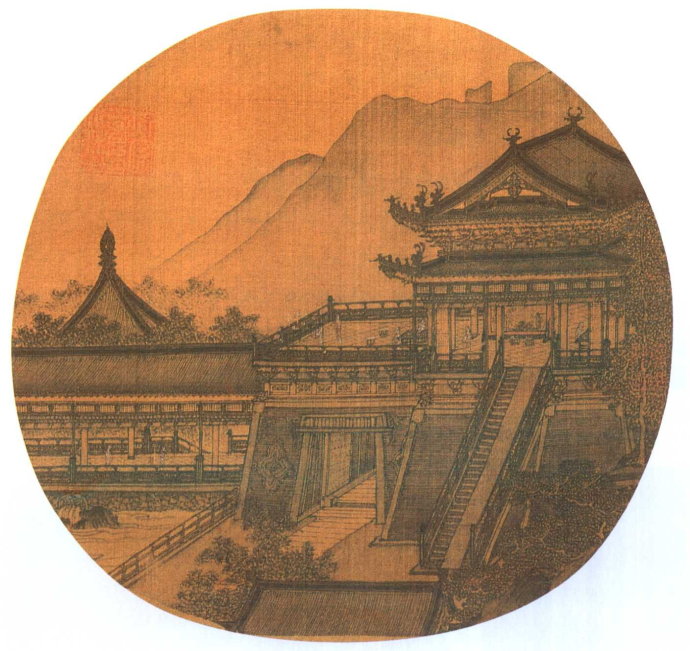

宋 李嵩 《漢宮乞巧圖頁(yè)》 故宮博物院藏

這一時(shí)期的繪畫注重表現(xiàn)節(jié)日的繁華與民俗的細(xì)節(jié)。現(xiàn)藏于故宮博物院的李嵩《漢宮乞巧圖頁(yè)》畫人物雖小,然姿態(tài)婀娜,神情動(dòng)人。人物之結(jié)體較修長(zhǎng),為南宋典型風(fēng)格。城門為方形,也是宋代建筑典型的結(jié)構(gòu)形式,斗拱清晰工整,顯示界畫之嚴(yán)謹(jǐn)。持平而論,以界畫而言但要法式嚴(yán)整,尺度于規(guī)矩之內(nèi)又要不失刻板,筆墨要靈活而不逞任,因此畫界畫非要有高超之技巧不可。觀此樓臺(tái)之結(jié)構(gòu)謹(jǐn)嚴(yán)寫實(shí),將屋內(nèi)陳設(shè),一一描繪出來,更有點(diǎn)出景深之效果,為界畫中之佼佼者。

《七夕乞巧圖卷》(傳宋人繪)

此外,臺(tái)北故宮博物院也藏有一幅宋人《七夕乞巧圖》卷,描繪宮廷女性在露臺(tái)設(shè)香案、陳瓜果、穿針乞巧的場(chǎng)景。畫面中彩樓高扎,侍女捧針線、果盤穿梭,遠(yuǎn)處銀河璀璨,牛女二星隱約可見,將天人相應(yīng)的宇宙觀與世俗儀式巧妙融合。 《乞巧圖》中的“磨喝樂”:這種泥偶常被置于乞巧樓中,作為供奉織女的吉祥物,寓意多子多福。仇英《乞巧圖》中供桌上的泥偶正是此物,反映了宋代七夕節(jié)物與信仰的結(jié)合。

《歲時(shí)廣記》引《提要錄》稱“梁朝汴京風(fēng)俗,七夕乞巧有雙眼針”,宋代更發(fā)展出“雙針引雙絲”的競(jìng)技游戲。

明清繪畫:融入文人意趣的七夕題材

明清時(shí)期,七夕繪畫在技法與內(nèi)涵上均達(dá)到一個(gè)高度,并融入更多的文人意趣與生活氣息。

明清時(shí)期最常見的是“拜銀河”、也叫“拜雙星”。“吳門四家”中的唐寅、仇英、尤求都有類似描繪此景的乞巧圖傳世。

明 唐寅 《畫乞巧圖》扇面 臺(tái)北故宮博物院藏

明 仇英 《乞巧圖》(局部) 臺(tái)北故宮博物院藏

明代尤求的《七夕穿針圖》是白描手法繪寫的長(zhǎng)軸畫作,現(xiàn)藏于北京故宮博物院,生動(dòng)描繪了古代女性在七夕夜間進(jìn)行穿針乞巧的民俗活動(dòng),兼具藝術(shù)價(jià)值與民俗學(xué)研究?jī)r(jià)值。畫面清雅疏朗,一彎新月在云中若隱若現(xiàn)。畫家采用對(duì)角線構(gòu)圖,將六位女性巧妙安排在庭院一隅。畫面左側(cè)三位女子圍坐在石案前,專注地進(jìn)行穿針引線;右側(cè)兩位女子似乎剛剛到來,一人手持團(tuán)扇,一人手捧器物;遠(yuǎn)處還有一女子正緩步走來。這種布局既保持了畫面的平衡感,又營(yíng)造出時(shí)間的流動(dòng)感。

畫家對(duì)人物神態(tài)的捕捉尤為精妙:居中女子微微頷首,目光聚焦于手中的針線,神情專注而寧?kù)o;身旁的伴侶側(cè)身凝視,面露期待之色;右側(cè)持扇女子則唇角微揚(yáng),仿佛對(duì)眼前的乞巧活動(dòng)充滿興趣。每個(gè)人物的表情都與乞巧主題相呼應(yīng),展現(xiàn)了畫家出色的人物刻畫能力。

明代尤求的《七夕穿針圖》

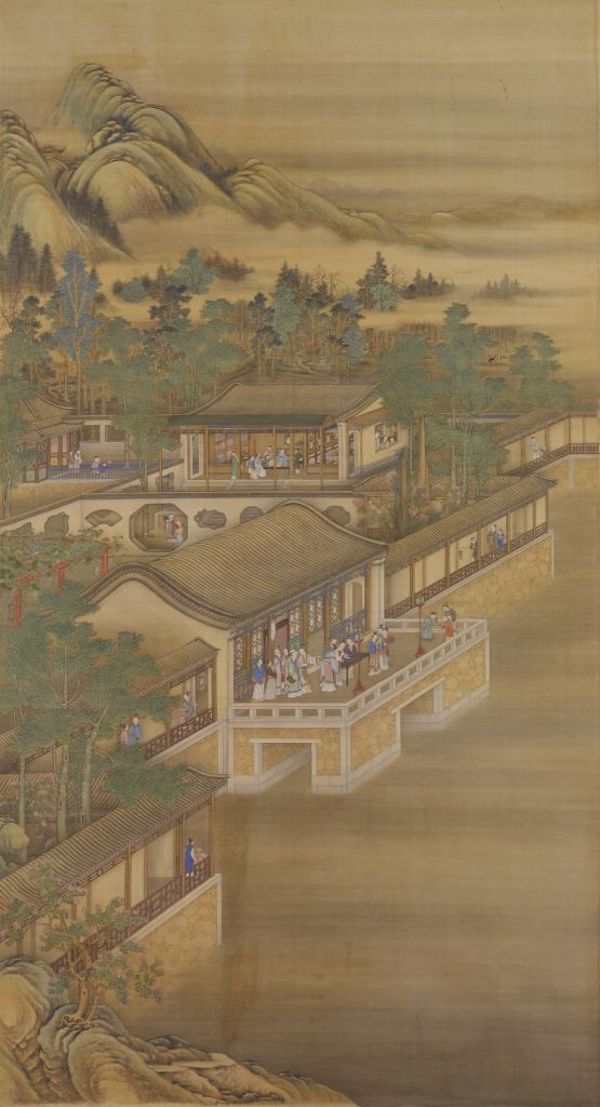

清代沿襲了漢族的傳統(tǒng)節(jié)日,進(jìn)入宮廷服務(wù)的畫師在這一時(shí)期也繪制了許多與七夕有關(guān)的繪畫,著名的《雍正十二月行樂圖軸》展現(xiàn)了清代宮廷在圓明園四時(shí)節(jié)令活動(dòng)的場(chǎng)景,其中一幅便是七夕之夜,后妃們?cè)跇桥_(tái)上設(shè)宴的場(chǎng)景。《清朝野史大觀》卷二《清宮遺聞·宮闈歲時(shí)紀(jì)四》記載“七月七日,祭牛、女,宮殿監(jiān)司其事。西峰秀色,為御園四十景之一,七夕巧筵,曩時(shí)常設(shè)于此,有彩棚朱盒之勝。乾隆御制詩(shī)云:‘西峰秀色靄硝煙,又使新秋乞巧筵’蓋紀(jì)實(shí)也。”就是描述此景。

清 《雍正十二月行樂圖軸》之七夕之夜 故宮博物院藏

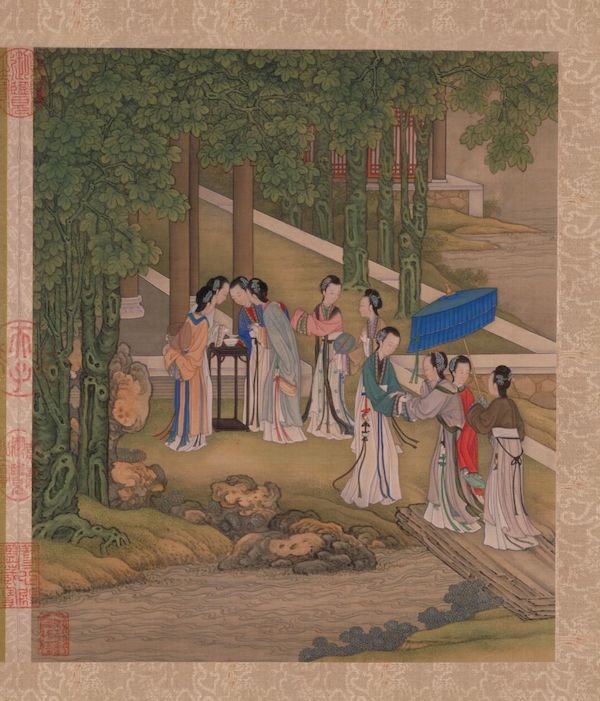

陳枚《月曼清游圖冊(cè)》中一冊(cè)描繪的也是七月“桐蔭乞巧”。此圖在技法上所繪人物造型生動(dòng)準(zhǔn)確,筆致工細(xì)嚴(yán)謹(jǐn),源于宋代院體畫風(fēng)。

清 陳枚 《月曼清游圖》冊(cè)之七月“桐蔭乞巧” 故宮博物院藏

此外,晚清海派繪畫中也有一些畫作,如任頤繪有《乞巧圖軸》,五名少女圍桌投針,神情專注,一旁侍女持果盤侍立。人物衣紋流暢,設(shè)色淡雅,生動(dòng)捕捉了閨中乞巧的肅穆與期盼;唐培華(約十九世紀(jì)后半至二十世紀(jì)初)繪有《牛郎織女圖》(臺(tái)北故宮博物院收藏),用筆古雅,唐培華是吳縣(今江蘇蘇州)人,寓上海,工人物、仕女,宗法費(fèi)丹旭。與沙馥、錢慧安等先后同時(shí)。

晚清 唐培華《牛郎織女圖》(臺(tái)北故宮博物院收藏)

清 緙絲 《七夕圖》(局部) 故宮博物院藏

古代繪畫中的七夕題材,既是對(duì)星神傳說的摹寫,也是對(duì)世俗生活的禮贊。它將銀河的浩瀚、鵲橋的縹緲、穿針的專注、乞巧的虔誠(chéng)融為一體,構(gòu)建了一個(gè)聯(lián)結(jié)天人的浪漫宇宙。當(dāng)我們凝視畫中月下引線的女子、或銀河相望的仙人,仿佛聽見了穿越千年的低語——對(duì)智巧的渴求、對(duì)愛情的堅(jiān)守、對(duì)美好的祈愿,始終是華夏文明中不曾褪色的底色。

(本文部分畫作資料據(jù)故宮博物院)