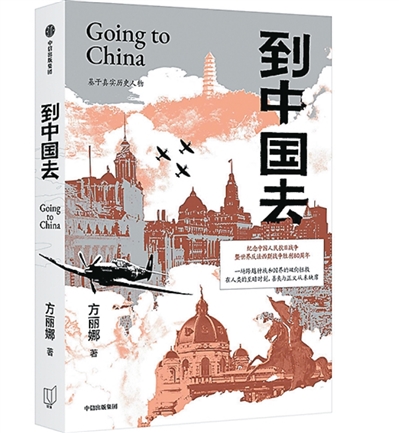

《到中國去》:展現(xiàn)國際友人投身中國抗戰(zhàn)

今年是中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年。旅奧華文作家方麗娜創(chuàng)作、中信出版社出版的長篇小說《到中國去》,向讀者呈現(xiàn)了一個(gè)鮮為人知的故事——第二次世界大戰(zhàn)期間,奧地利醫(yī)生雅各布·羅森菲爾德(中文名羅生特)和理查德·傅萊為逃離納粹迫害,在時(shí)任中國外交官何鳳山的幫助下從維也納逃往上海,繼而奔赴中國各地投身抗戰(zhàn)。小說以兩位真實(shí)人物為原型,從國際友人的視角重述1939年至1949年間中國抗戰(zhàn)與革命的崢嶸歲月,再現(xiàn)了中國人民在世界反法西斯戰(zhàn)爭中艱苦卓絕的抗?fàn)帲瑸槲覀冏呓箲?zhàn)歷史提供了獨(dú)特視角。

在奧地利發(fā)現(xiàn)新題材

“歐洲是西方文明的發(fā)源地,它的自然、歷史、宗教、藝術(shù)等觸動(dòng)了我,讓我開始寫作。”1998年,來自河南商丘的方麗娜考入奧地利多瑙大學(xué),遠(yuǎn)渡重洋深造。隨后,她定居在有“音樂之都”之稱的維也納,這座城市濃郁的藝術(shù)氛圍喚醒了她對寫作的渴望。

方麗娜形容文學(xué)是一種“回望”。在她看來,與故鄉(xiāng)拉開距離時(shí),才能獲得躬身反照的機(jī)會,在多元文化的碰撞中,才能產(chǎn)生不受拘束的想象。于是,她將鄉(xiāng)愁和對文化碰撞的思考融入文字,在2005年發(fā)表了第一篇散文《云中漫步》。此后,文學(xué)創(chuàng)作的種子在維也納生根發(fā)芽。

2010年,受中國作家協(xié)會邀請,方麗娜進(jìn)入魯迅文學(xué)院第十三屆中青年作家高研班學(xué)習(xí),成為學(xué)院自1950年創(chuàng)辦以來接收的首位海外學(xué)員,她的創(chuàng)作也開始進(jìn)入專業(yè)化階段。在邊學(xué)習(xí)邊創(chuàng)作的過程中,方麗娜開始探索如何利用旅奧華文作家的身份,結(jié)合當(dāng)?shù)貧v史文化資源,向中國讀者呈現(xiàn)跨文化故事。

“我最開始主要圍繞海內(nèi)外底層女性的生存困境和情感困惑,創(chuàng)作了一系列中短篇小說,這成為支撐我創(chuàng)作長篇小說的基礎(chǔ)。”方麗娜充分發(fā)揮旅居奧地利的優(yōu)勢,結(jié)合自己與奧地利丈夫的相處經(jīng)歷,以文化碰撞和跨國婚姻為題材進(jìn)行寫作,在呈現(xiàn)中外文化差異的同時(shí),精準(zhǔn)捕捉人類共通情感,并將其自然流露于文字之間。

一次偶然的機(jī)會,雅各布·羅森菲爾德、理查德·傅萊兩個(gè)名字跳入方麗娜的視野。作為活躍在中國抗日戰(zhàn)爭一線并作出突出貢獻(xiàn)的奧地利猶太醫(yī)生,他們的故事卻湮沒于歷史洪流之中,這令方麗娜感到遺憾。“了解他們的故事后我特別震驚,白求恩的故事家喻戶曉,但羅生特和理查德卻鮮為人知,我覺得有責(zé)任以文學(xué)的形式呈現(xiàn)他們的故事。”于是,方麗娜開始創(chuàng)作長篇小說《到中國去》。

凸顯國際主義精神

1939年,兩位奧地利猶太醫(yī)生遭納粹驅(qū)逐,在時(shí)任中國外交官何鳳山的幫助下逃亡上海。隨后,羅生特先后在新四軍、八路軍、東北野戰(zhàn)軍行醫(yī),在擔(dān)任新四軍衛(wèi)生部顧問期間開辦華中衛(wèi)生學(xué)校,為新四軍培養(yǎng)了一批批醫(yī)療人才;理查德·傅萊前往晉察冀邊區(qū),在“白求恩流動(dòng)醫(yī)療隊(duì)”工作,并率先在中國制造出青霉素,拯救了無數(shù)戰(zhàn)士和傷病員的生命。二人與中國人民并肩作戰(zhàn),完成了從“被迫逃亡中國”向“主動(dòng)到中國去”的轉(zhuǎn)變,被稱為“奧地利的白求恩”。

2010年前后,方麗娜在奧地利華文網(wǎng)站上看到了關(guān)于兩人事跡的片段,幾行文字簡單地介紹了他們的生平,讓方麗娜十分好奇。“他們在中國的經(jīng)歷橫跨東西、縱橫南北,我開始有意關(guān)注他們,了解他們的人生軌跡。”方麗娜拜訪了理查德的后人,聽他們講述父母的故事。

“我覺得至少得有20本書才能把這本書撐起來,因?yàn)樾≌f背景太沉重了,人物故事背后涉及的史實(shí)也很多。”為了獲取更多素材,方麗娜查閱了大量文獻(xiàn)書籍,包括《奧地利人在中國》(德語版)、《中國共產(chǎn)黨簡史》以及歐洲史、世界史相關(guān)著作等。她還從奧地利漢學(xué)家卡明斯基那里借來了他主編的《中國的大時(shí)代——羅生特在華手記》,幫助自己揣摩角色的內(nèi)心世界。除此之外,方麗娜還走訪了多個(gè)歷史紀(jì)念館,從館中陳列的文物或老照片中感受當(dāng)時(shí)的社會環(huán)境。

在真實(shí)故事和歷史細(xì)節(jié)的基礎(chǔ)上,兩位主角從塵封的歲月中蘇醒過來,以生動(dòng)、立體的形象呈現(xiàn)在讀者眼前。在書中,自幼生活優(yōu)渥、從未出過大力氣的理查德和戰(zhàn)士們一樣扛著藥品,一路翻山、爬坡,急行一夜到達(dá)聯(lián)絡(luò)站,掙扎著吃了幾口面就倒在炕上睡過去。羅生特將西裝皮衣束之高閣,像給患者裹繃帶一樣認(rèn)真細(xì)致地給自己打綁腿,還學(xué)會了用手槍……

除了羅生特、理查德兩位主角外,《到中國去》還塑造了大量立體、生動(dòng)的歷史人物,有救助猶太難民的時(shí)任中國駐奧地利維也納總領(lǐng)事何鳳山、學(xué)醫(yī)救國投身抗戰(zhàn)的新四軍軍醫(yī)處處長沈其震、支援中國抗戰(zhàn)執(zhí)行轟炸和運(yùn)輸任務(wù)的美國第14航空隊(duì)中尉謝爾曼……在書中,方麗娜用文學(xué)的筆法還原了不同國籍、不同身份、不同立場的人如何團(tuán)結(jié)在一起,在世界反法西斯戰(zhàn)場上貢獻(xiàn)了自己的一切。

“我們是中國青年/我們的熱情染紅了中國大地/使這神圣的祖國/獲得自由與豪氣”。《到中國去》中引用羅生特在蘇北根據(jù)地寫下的一首中文詩,凸顯他們的國際主義精神。以兩位主人公為代表的國際友人,將自己的命運(yùn)與中國人民的抗戰(zhàn)歷程交織在一起,穿越時(shí)光散發(fā)著恒久的光芒。

以文學(xué)豐盈歷史的骨架

“文學(xué)可以用它獨(dú)有的手法,通過情節(jié)、對話,讓歷史人物向我們講述他們的故事和情感。”方麗娜形容這部小說是“文學(xué)與歷史的對望和碰撞”,真實(shí)的歷史事件是小說的骨架,鮮活生動(dòng)的文字賦予其血肉,她渴望在歷史真實(shí)與文學(xué)虛構(gòu)的張力中,還原中國抗日戰(zhàn)爭崢嶸歲月中的人性光譜,以此向人類共同期盼的和平、人性與尊嚴(yán)致敬。

《到中國去》基于真實(shí)歷史事件,在8月4日舉行的“構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的文學(xué)坐標(biāo)——長篇小說《到中國去》新書發(fā)布暨創(chuàng)談會”中,與會嘉賓圍繞歷史真實(shí)與文學(xué)虛構(gòu)展開對話。中國人民大學(xué)教授梁鴻提到:“這部小說大的邏輯是非虛構(gòu)的,這是非常有價(jià)值的,因?yàn)闅v史揭示出人類曾經(jīng)的命運(yùn),也很可能是我們未來的命運(yùn)。”她表示,兩位奧地利醫(yī)生能逃離納粹的魔爪來到中國,源自何鳳山的人道主義精神,“從小說的許多細(xì)節(jié)里,我們都能看到中華民族所展現(xiàn)出的胸襟和中國文化的包容性。”

羅生特在集中營的生死邊緣掙扎,卻在中國找到了生命的意義;理查德在延安的窯洞里研制土制青霉素,用科學(xué)的力量挽救傷員。“抗戰(zhàn)期間,一批文化背景、專業(yè)技能各異的國際友人帶著理想主義的關(guān)懷和反法西斯的信念來到中國。他們中有醫(yī)生、有記者,他們自覺投身中國的抗日戰(zhàn)爭,可以說是和中國人民共同譜寫人類命運(yùn)共同體的動(dòng)人樂章。”方麗娜說,“文學(xué)可能也有它的命運(yùn),小說在這樣一個(gè)特殊的歷史時(shí)刻出版可以說是生逢其時(shí)、水到渠成。”