筆醒山河 | 1940年元旦,巖洞里的松花糖

編者按:2025年是中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年。從1931到1945,中國作家在烽火與熱血交織的大地上,在嗚咽與戰(zhàn)歌共鳴的山河間,用筆寫下不屈的覺醒。抗戰(zhàn)文學(xué)參與了硝煙彌漫的民族記憶,留下了彌足珍貴的經(jīng)典佳作。為銘記那段波瀾壯闊的歷史,緬懷英勇獻(xiàn)身的先烈,由中國作家協(xié)會(huì)主辦、中國現(xiàn)代文學(xué)館承辦的“山河跡憶——手稿里的抗戰(zhàn)中國”特展將于2025年9月1日開幕。該展入選中共中央宣傳部、中央網(wǎng)信辦、國家文物局公布的紀(jì)念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年主題陳列展覽推介名單。展覽開幕前夕,中國作家網(wǎng)特推出“筆醒山河”系列文章,分享策展人眼中的手稿、書信、日記、報(bào)刊,以及文學(xué)文物背后的抗戰(zhàn)往事。

巖洞里的松花糖:楊晦1940年元旦日記中的抗戰(zhàn)桂林

?王雪

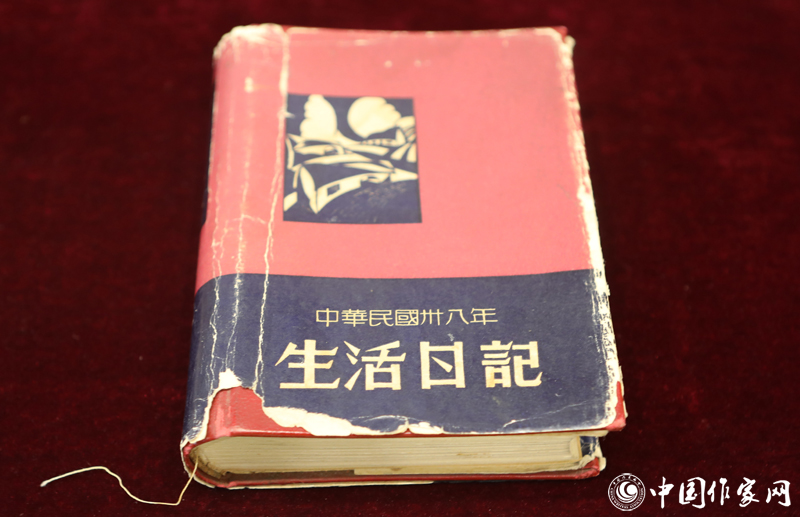

中國現(xiàn)代文學(xué)館珍藏的楊晦抗戰(zhàn)日記(1937-1940),以私人化的書寫為抗戰(zhàn)時(shí)期的桂林文化生態(tài)留下了珍貴注腳。其中1940年元旦前后的兩篇日記,以“乘車票價(jià)”“空襲警報(bào)”“友人交往”等日常碎片,拼貼出大后方知識(shí)分子在戰(zhàn)火中的生存圖景。這份由楊晦家屬楊鑄捐贈(zèng)的文物,紙頁厚實(shí),保存完好,藍(lán)黑墨水字跡清晰未洇,其未經(jīng)修飾的即時(shí)性記錄,恰是官方史料之外的重要補(bǔ)充,為理解抗戰(zhàn)時(shí)期文化人的精神狀態(tài)提供了獨(dú)特視角。

楊晦

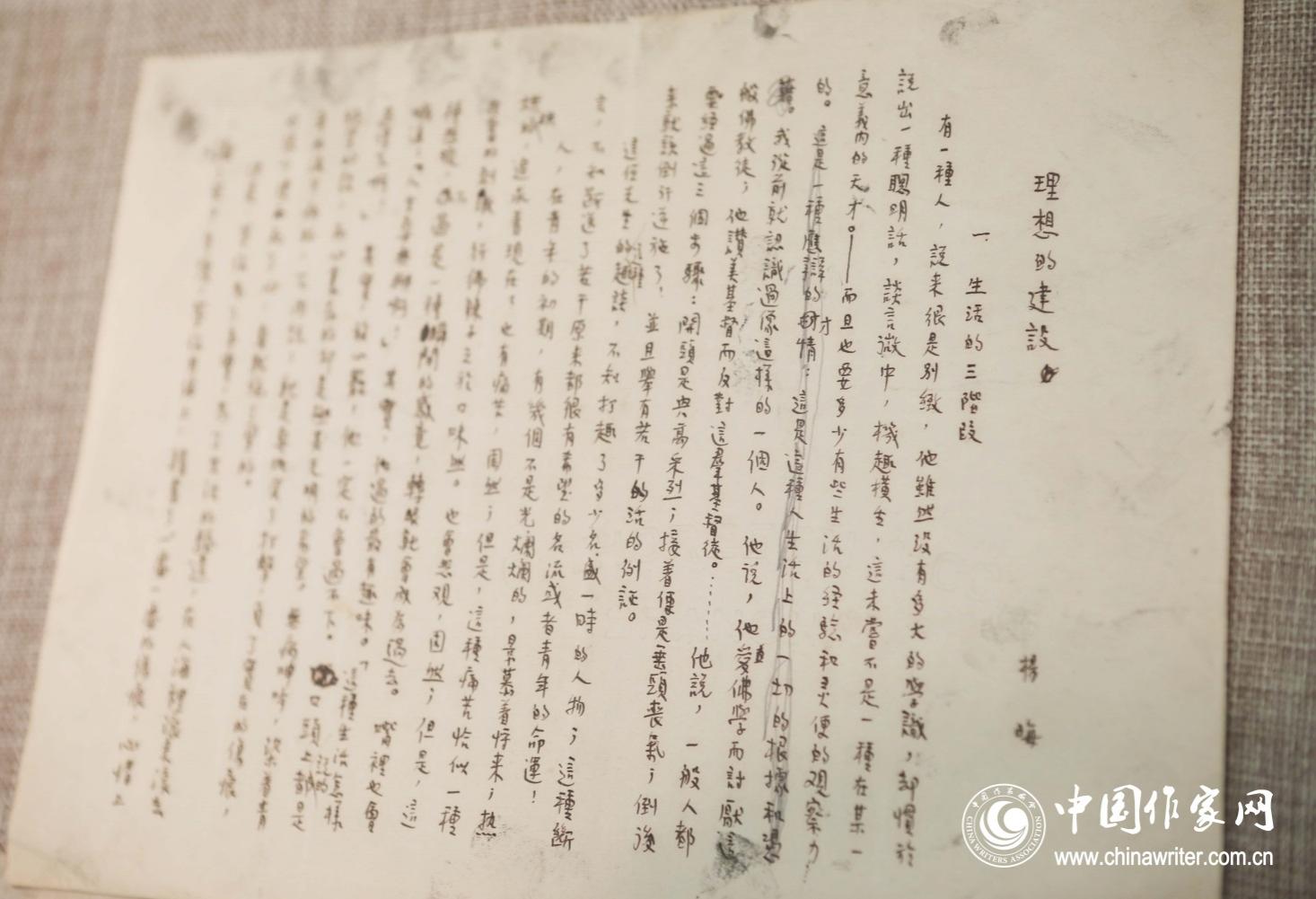

楊晦手稿《理想的建設(shè)》(局部)。中國現(xiàn)代文學(xué)館藏。陳澤宇 攝。

一、交通與物價(jià)

1940年1月1日的日記開篇,楊晦便記下“汽車票漲價(jià)了,法幣兩元一張”的細(xì)節(jié),這個(gè)看似平凡的數(shù)字,實(shí)則是桂林戰(zhàn)時(shí)經(jīng)濟(jì)狀況的晴雨表。物價(jià)飛漲背后,是日軍封鎖下物資匱乏的現(xiàn)實(shí)——隨著廣州、武漢相繼淪陷,桂林成為西南交通樞紐,人口激增與物資短缺的矛盾日益尖銳,文化人同樣難逃經(jīng)濟(jì)窘迫的沖擊。

交通不僅是物理空間的連接,更折射出文化網(wǎng)絡(luò)的流動(dòng)。楊晦趕往桂林,選擇西江汽車站的班車,這一路線恰是戰(zhàn)時(shí)文化人遷徙的常規(guī)路徑。1938年武漢失守后,大批文化機(jī)構(gòu)與知識(shí)分子沿湘桂線西遷,桂林因相對(duì)安全的地理環(huán)境和便利的水陸交通,成為繼武漢之后的文化重鎮(zhèn)。日記中“路過飛機(jī)場(chǎng)時(shí),看見幾十架的中國飛機(jī)在那里排列著”的記錄,則暗含著特殊的時(shí)代情緒——1939年末昆侖關(guān)大捷后,中國空軍在桂北重整旗鼓,這些飛機(jī)既是軍事力量的展示,也為飽受空襲之苦的民眾帶來心理慰藉,楊晦筆下的“快暢”之感,正是大后方民眾對(duì)制空權(quán)渴望的集體無意識(shí)投射。

從交通與物價(jià)的細(xì)節(jié)中,可窺見戰(zhàn)時(shí)文化生產(chǎn)的物質(zhì)基礎(chǔ)。當(dāng)汽車票占據(jù)知識(shí)分子日常開支的相當(dāng)比例,當(dāng)物價(jià)波動(dòng)影響著基本生活,文化創(chuàng)作便不得不與生存壓力展開博弈。楊晦在日記中未直接抱怨經(jīng)濟(jì)困窘,但后續(xù)向桂林師范學(xué)校校長唐現(xiàn)之辭去教導(dǎo)主任的記錄,隱約透露出經(jīng)濟(jì)收入對(duì)職業(yè)選擇的影響——在教育機(jī)構(gòu)任職雖能提供穩(wěn)定收入,卻需在體制內(nèi)妥協(xié),這種矛盾成為戰(zhàn)時(shí)知識(shí)分子普遍面臨的困境。

1949年1月至8月的楊晦日記。中國國家圖書館藏。陳澤宇 攝。

二、空襲警報(bào)下的日常

兩日日記中,“空襲警報(bào)”的記錄構(gòu)成戰(zhàn)時(shí)桂林最鮮明的時(shí)代印記。1月1日“走在路上,就發(fā)了警報(bào)”,楊晦進(jìn)入道生醫(yī)院巖洞躲避;1月2日“一早八點(diǎn)前就發(fā)了警報(bào)”,警報(bào)解除后他渡河訪友。這種“警報(bào)日常化”的狀態(tài)是1938年日軍開始轟炸桂林后的常態(tài)。

道生醫(yī)院巖洞的“電燈裝置”并非偶然。1939年李宗仁推行“防空現(xiàn)代化”,要求各醫(yī)院、學(xué)校利用天然巖洞改造防空設(shè)施,道生醫(yī)院作為英國人創(chuàng)辦的教會(huì)醫(yī)院,其巖洞改造正是這一政策的產(chǎn)物。楊晦在巖洞內(nèi)“買了一些松花糖和蛋糕”“讀《廣西日?qǐng)?bào)》新年增刊”的行為,展現(xiàn)了文化人在恐懼中的生存智慧——他們?cè)噲D以日常儀式對(duì)抗戰(zhàn)爭帶來的無序感。松花糖“一角法幣四塊”的價(jià)格,既反映了零食在戰(zhàn)時(shí)的奢侈品屬性,也暗示著這種“甜蜜慰藉”對(duì)精神的特殊意義。

警報(bào)間隙的社交活動(dòng),更凸顯出文化網(wǎng)絡(luò)的韌性。1月1日警報(bào)解除后,楊晦與王少民夫婦 “約好出去晚餐”,盡管劉龍文等人未赴約,但津鄉(xiāng)食堂的聚會(huì)仍如期舉行;1月2日警報(bào)解除后,他立刻渡河探訪艾蕪、舒群,當(dāng)日在“廣東酒家”的聚餐,“菜很好,價(jià)格又便宜”,三人“吃得很痛快”,戰(zhàn)時(shí)餐館不僅是果腹之地,更是信息交換與情感支撐的樞紐。聚餐也是大家在苦難中維系精神共同體的方式。

從防空洞到餐館,日常生活空間被戰(zhàn)爭重構(gòu),卻始終保持著文化生產(chǎn)的活力。艾蕪的“房里亂的一塌糊涂”,卻能“一天又要做飯買菜,還能經(jīng)常寫文章”。艾蕪后來也回憶,自己當(dāng)時(shí)“左手抱著小孩,右手執(zhí)筆寫文章。有好些作品寫了,就發(fā)表,沒有好好加以修改。有的長篇,一面寫,就一面發(fā)表。這都是不好的。但那生活的壓力,確是叫人難以忍受”。(《艾蕪文集·序言》,四川人民出版社1981年11月版)那時(shí)艾蕪每月都要寫五六萬字的作品,在郊外躲警報(bào)時(shí),他拿著“一把小得可憐的帆布小凳”,以自己的膝蓋為桌不停地寫著——混亂中堅(jiān)持創(chuàng)作,警報(bào)響起躲入巖洞,警報(bào)解除后即刻投入寫作與交往,勤勉的勞作,堅(jiān)韌的精神,這就是作家的抗戰(zhàn)狀態(tài)。

松花糖,始見于清代康熙十年(1671年),已有三百多年的生產(chǎn)歷史

三、文化界的交往網(wǎng)絡(luò)

楊晦兩日的行蹤,如同一把解剖刀,剖開了1940年初桂林文化界的權(quán)力圖譜。從拜訪對(duì)象來看,傅彬然(文化供應(yīng)編輯部主任)代表著出版界的核心力量,唐現(xiàn)之(桂林師范校長)是教育界的關(guān)鍵人物,艾蕪、舒群、王魯彥作為中華全國文藝界抗敵協(xié)會(huì)桂林分會(huì)的理事,屬于左翼文學(xué)的中堅(jiān),而劉龍文則似乎處于文化網(wǎng)絡(luò)的邊緣。這種交往格局,恰是戰(zhàn)時(shí)桂林文化生態(tài)的縮影——多元力量共存,卻因政治立場(chǎng)、健康狀況、社會(huì)資源的差異,形成明顯的層級(jí)結(jié)構(gòu)。

左翼作家群體的聚散尤為值得關(guān)注。艾蕪、舒群與楊晦的交往,并非單純的私人情誼,而是“文協(xié)”桂林分會(huì)的組織紐帶體現(xiàn)。1939年10月“文協(xié)”桂林分會(huì)成立,旨在團(tuán)結(jié)文藝界力量抗日,楊晦雖未擔(dān)任職務(wù),但積極參與活動(dòng)。日記中“他們一定要我寫一篇文章,抗戰(zhàn)文藝桂刊的稿子”的記錄,正是“文協(xié)”組織創(chuàng)作的具體實(shí)踐。這種有組織的寫作活動(dòng),既強(qiáng)化了左翼作家的凝聚力,也使抗日主題的創(chuàng)作形成規(guī)模效應(yīng)。日記中還有“《文藝陣地》上有翔鶴一篇小說《傅校長》”的記錄。陳翔鶴的《傅校長》寫了一位“頗負(fù)盛名的校長”,他衣冠楚楚,“巍巍乎其不可犯”,可暗地里卻吃回扣,占結(jié)余,“三千多元已算到手”。不僅如此,他還對(duì)一位“身材特別的顯得婀娜”的年輕女子照顧有加。這篇諷刺教育官僚的文章,楊晦“向他借了來”的行為,除了對(duì)沉鐘社老朋友的關(guān)注與惦念,更是一種對(duì)文學(xué)批判現(xiàn)實(shí)的深切共鳴與無聲支持。

文化人的生存狀態(tài)則折射出戰(zhàn)時(shí)體制的殘酷。楊晦探訪劉龍文時(shí),見到“他睡在床上,面無人色,滿屋子到處都凌亂不堪,彷佛床上睡的就不是一個(gè)活人”;而王魯彥“很重的感冒,病倒在床上”,其“四個(gè)孩子都很健康可愛”的細(xì)節(jié),更凸顯出疾病與家庭重?fù)?dān)的雙重壓迫。這些描寫絕非偶然——抗戰(zhàn)時(shí)期桂林左翼文化人普遍面臨貧病交加的困境,王魯彥的 “感冒”實(shí)則是肺結(jié)核的早期癥狀,四年后的1944年8月20日他病逝于桂林,楊晦的輕描淡寫,恰是戰(zhàn)時(shí)長期貧困勞累與醫(yī)療匱乏的悲涼注腳。

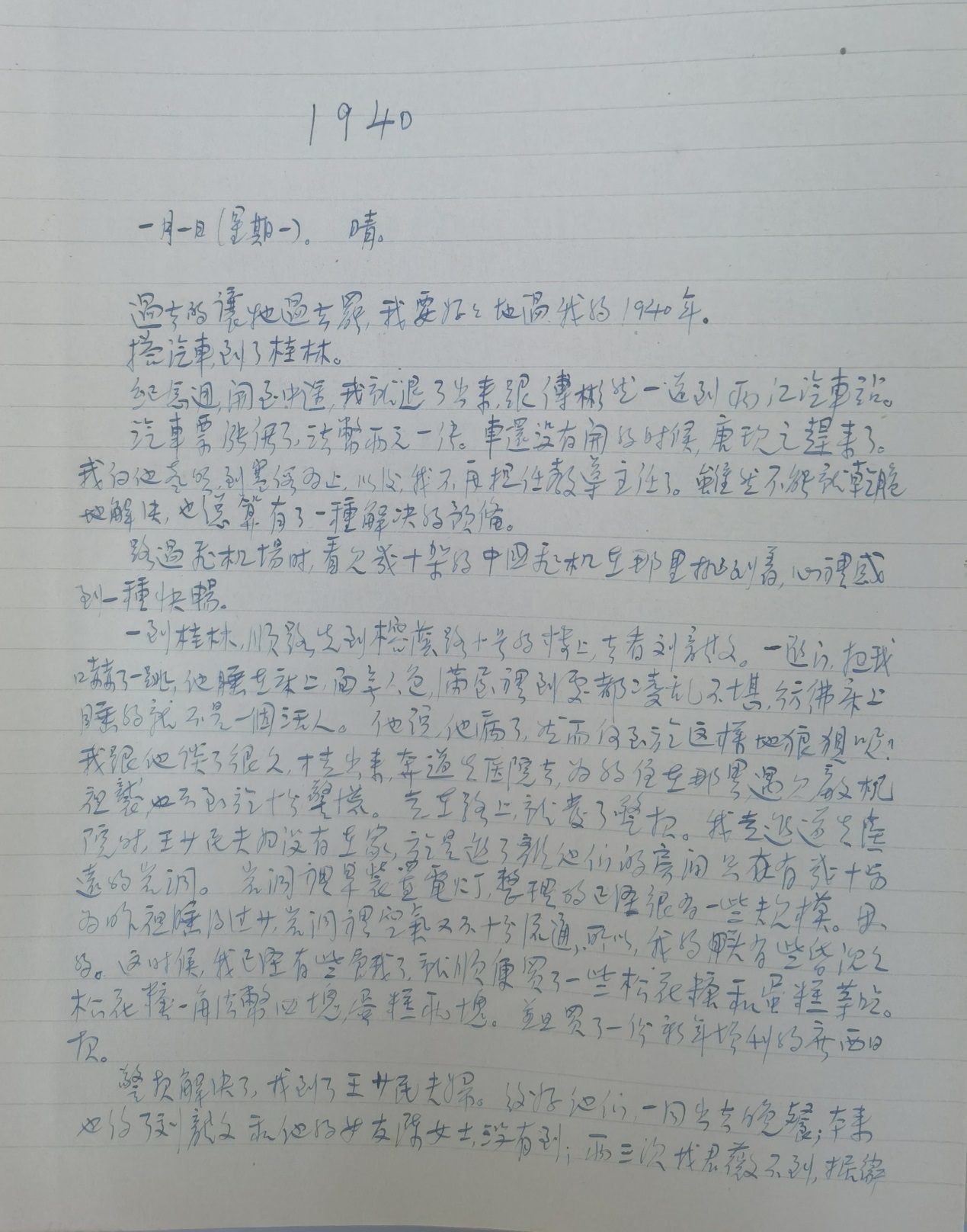

1940年1月1日,楊晦日記。中國現(xiàn)代文學(xué)館藏。王雪 攝。

四、作為歷史文獻(xiàn)的私人日記

楊晦日記的獨(dú)特價(jià)值,在于其私人書寫與宏大歷史之間的張力。1940年1月1日,當(dāng)楊晦在桂林巖洞內(nèi)品嘗松花糖時(shí),汪精衛(wèi)發(fā)表《共同前進(jìn)》的文章和《和平運(yùn)動(dòng)之前途》廣播講話,宣稱共同防共、經(jīng)濟(jì)提攜是中日的共同目標(biāo),八路軍總部在山西武鄉(xiāng)王家峪舉行新年聯(lián)歡大會(huì),毛澤東的《新民主主義論》已醞釀成熟即將發(fā)表。這三個(gè)看似無關(guān)的事件,通過日記形成奇妙的對(duì)話——私人生活的瑣碎與國家命運(yùn)的宏大相互映照,展現(xiàn)出個(gè)體在歷史洪流中的真實(shí)處境。

楊晦1940年元旦日記的價(jià)值,遠(yuǎn)超其篇幅所限。在48小時(shí)的記錄中,汽車票價(jià)映照著經(jīng)濟(jì)困境,空襲警報(bào)折射著生存壓力,友人交往展現(xiàn)著文化網(wǎng)絡(luò),文章借閱暗含著精神抗?fàn)帯_@些碎片化的日常書寫,既補(bǔ)充了官方史料的空白,也為理解抗戰(zhàn)時(shí)期知識(shí)分子的精神狀態(tài)提供了微觀視角。當(dāng)我們?cè)?5年后重讀這些文字,巖洞里的松花糖已不僅是物質(zhì)意義上的零食,更成為一種精神隱喻——在苦難的底色中,文化人以文字為糖,在戰(zhàn)火中堅(jiān)守著文明的甜味。楊晦寫下“過去的讓它過去罷,我要好好地過我的1940年”時(shí),或許并未意識(shí)到,這份平淡的宣言中蘊(yùn)藏的堅(jiān)韌,恰是抗戰(zhàn)文化最動(dòng)人的力量。而這份日記本身,也如同一顆未曾褪色的松花糖,在歷史的長河中,持續(xù)散發(fā)著屬于那個(gè)時(shí)代的獨(dú)特滋味。

附:楊晦1940年元旦日記

一月一日(星期一)。晴。

過去的讓它過去罷,我要好好地過我的1940年。

搭汽車,到了桂林。

紀(jì)念周,開到中途,我就退了出來,跟傅彬然一道到西江汽車站。

汽車票漲價(jià)了,法幣兩元一張。車還沒有開的時(shí)候,唐現(xiàn)之趕來了。我向他說明,到寒假為止,以后,我不再擔(dān)任教導(dǎo)主任了。雖然不能就干脆地解決,也總算有了一種解決的預(yù)備。

路過飛機(jī)場(chǎng)時(shí),看見幾十架的中國飛機(jī)在那里排列著,心理感到一種快暢。

一到桂林, 順路先到榕蔭路十號(hào)的樓上,去看劉龍文。一進(jìn)門,把我嚇了一跳,他睡在床上,面無人色,滿屋子到處都凌亂不堪,仿佛床上睡的就不是一個(gè)活人。他說他病了,然而何至于這樣地狼狽呢?我跟他談了很久,才走出來,奔道生醫(yī)院去,為的住在那里,遇見敵機(jī)夜襲,也不至于十分驚慌。走在路上,就發(fā)了警報(bào)。我走進(jìn)道生醫(yī)院時(shí),王少民夫婦沒有在家,就是進(jìn)了離他們的房間只有幾十步遠(yuǎn)的巖洞。巖洞里早裝置電燈,整理的已很有一些規(guī)模。因?yàn)樽蛞顾倪^少,巖洞里空氣又不十分流通,所以,我的頭有些昏沉沉的。這時(shí)候,我已經(jīng)有些餓了,就順便買了一些松花糖和蛋糕等吃。松花糖一角法幣四塊,蛋糕兩塊。并且買了一份新年增刊的廣西日?qǐng)?bào)。

警報(bào)解決了,找到了王少民夫婦。約好他們一同出去晚餐;本來也約了劉龍文和他的女友陳女士,沒有到;兩三次找君薇不到,據(jù)偏生事務(wù)所的門警說,他出去參加別人的婚禮了。在津鄉(xiāng)食堂,吃過飯后在路上遇見了趙珍。

晚八點(diǎn)后,君薇來道生醫(yī)院,趙珍也來了。趙珍預(yù)備到廣西大學(xué)去住農(nóng)學(xué)院,在省立醫(yī)院請(qǐng)假離開。

夜里很疲倦,十點(diǎn)鐘就沉沉地睡下。

道生醫(yī)院是英國人辦的教會(huì)醫(yī)院,替醫(yī)生預(yù)備下半面的二層樓,王少民夫婦住在樓上南面偏東的一個(gè)房間內(nèi),偏東的空著,君薇有時(shí)候就住在那里,我住的就是這個(gè)房間。

一月二日(星期二)。晴。

一早八點(diǎn)前就發(fā)了警報(bào)。不久,解除了,我到對(duì)河去看艾蕪他們。這時(shí)候黃藥眠和一位新從香港來的劉□之也在那里。他講了許多香港文藝界的情形。王魯彥,很重的感冒,病倒在床上,他的家眷已經(jīng)來到,四個(gè)孩子,都很健康可愛,最大的有十一歲了。艾蕪的房里,亂的一塌糊涂,在這樣環(huán)境里,一天又要做飯買菜,幫助料理家務(wù),還能經(jīng)常寫文章,實(shí)在難能的很!舒群還是那個(gè)樣子,只是有些苦悶。我在他的房里,睡了一會(huì)午覺,精神才好一點(diǎn)。他們一定要我寫一篇文章,抗戰(zhàn)文藝桂刊的稿子,已經(jīng)付印一大部分,艾蕪告訴我,《文藝陣地》上有翔鶴一篇小說《傅校長》,我向他借了來。

三點(diǎn)多鐘時(shí),舒群約我和艾蕪到城里去吃飯。在正陽門外一個(gè)“廣東酒家”,菜很好,價(jià)格又便宜,吃得很痛快。

飯后,到救亡日?qǐng)?bào)看了看,沒有待下去,我們就走開了。

在讀書生活社,買到了兩份Mascow News。

許多書店都因?yàn)樾履晷菁伲挥性谝粌杉屹u舊書的店里看了看。

晚八點(diǎn)多,就睡下了,人倦得很。

作者簡介:

王雪,中國現(xiàn)代文學(xué)館展覽部主任,研究館員。主要從事中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)研究、文學(xué)文獻(xiàn)整理與傳播,文章見《南方文壇》《民間文化論壇》等,著有《先生風(fēng)度——老照片背后的舊年華》。