一群“素人”:握鋤頭也握筆桿 一件大事:寫鄉土即是寫心 文學種子緣何在小凌河流域蓬勃生長

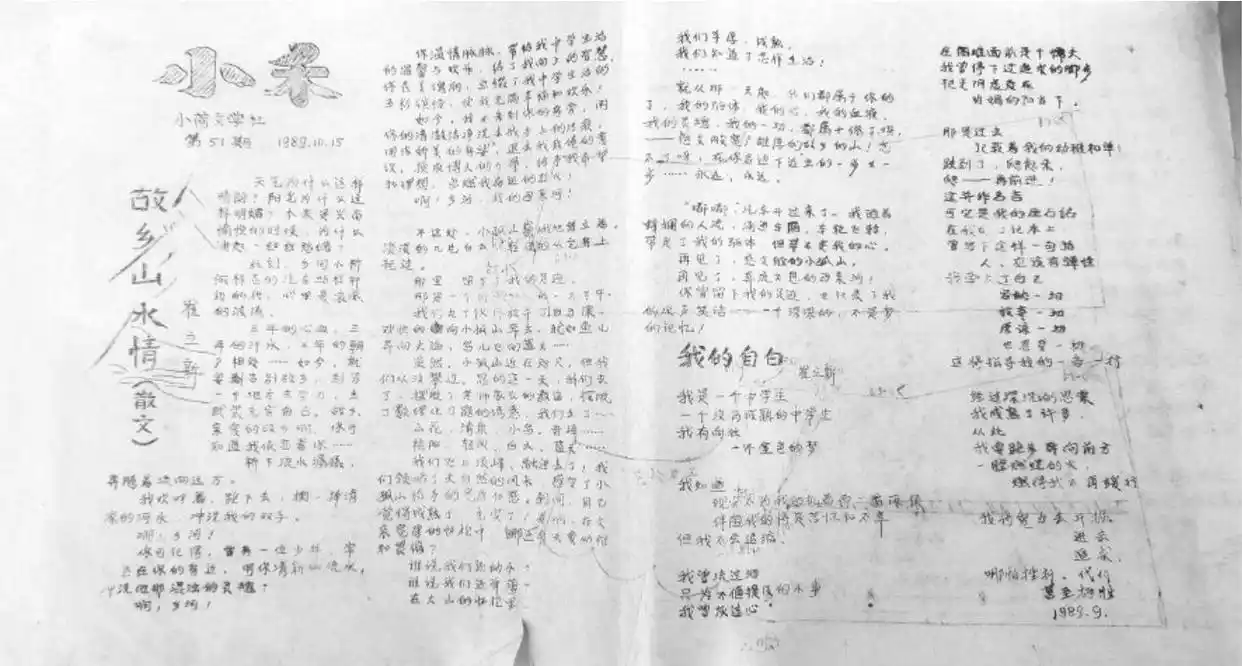

早期的油印社報《小禾》

如今的《小禾》已出版了318期

在農民作家家中開筆會已是朝陽作家們的“家常便飯”。圖為筆會現場。 朝陽市作協供圖

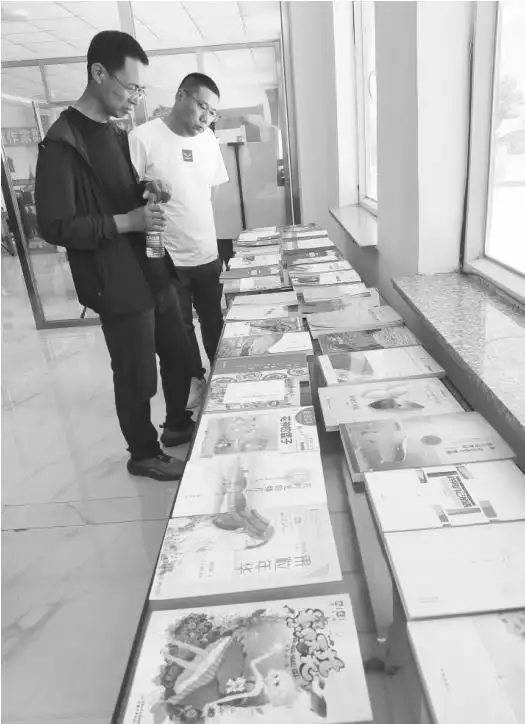

小凌河流域作家群的部分作品在當地的農家書屋常年展出

從上世紀80年代開始,朝陽市小凌河流域陸續走出了數百名作家,其中中國作協會員6人,省作協會員46人,市縣作協會員100余人。他們的書寫如凌河水般延綿不斷,奔流不止。

近日,在遼寧省作協召開的小凌河流域作家群文學實踐與時代價值研討會上,20名小凌河流域作家群代表作家、遼寧省內文學評論家對小凌河流域作家群的創作和傳承進行了回溯與展望。

為何在小凌河流域產生如此多的農民作家?他們如何“用雙手耕耘土地”的同時,又用文學和藝術抒寫對生活的熱愛?如何比肩“西海固農民作家群”,將作品托舉到全國舞臺?小凌河的文脈又該如何賡續?這次話題在研討會上得到了深入的探討。

四十年河脈孕文心:文學群落的自然生長

小凌河,是流淌在朝陽大地上的母親河,在朝陽縣境內從東南部9個鄉鎮經過,流長118公里。它像一條溫潤的血脈,滋養著兩岸20多萬常住人口。40年來,正是這條河的浸潤,讓“亦耕亦讀”的文學種子在泥土里生根發芽,長成了“枝繁葉茂”的文學群落。

自20世紀80年代以來,小凌河流域涌現出一批扎根鄉土、筆耕不輟的農民作家,他們用質樸的文字、真摯的情感,描繪著鄉村生活的點點滴滴,書寫著新時代的山鄉巨變,形成了獨具特色的“小凌河流域作家群”文學現象。代表性作家有李銘、娜仁琪琪格、秦朝暉、魏澤先、周蓮珊、于香菊、李廣智、朱振山、蘇笑嫣、北君、陳雨飛等人,其中中國作協會員6人,省作協會員46人,市縣作協會員100余人。小凌河流域作家群已然成為遼寧乃至中國當代文學版圖上的一道亮麗景觀,為新大眾文藝的繁榮和寫作的興起提供了寶貴經驗。

“我家住在小凌河流域,其實是小凌河的一根毛細血管。我9歲的時候才第一次進城,那是因為在學校左腿摔骨折了,我爸抱著我坐在大卡車上去醫院。我邊哭邊看外面,奇怪地發現老爺嶺北邊的河水倒流了。童年時期的這一幕情景給我留下很深的印象。”已是省文化藝術研究院專業編劇、一級作家的李銘說,那時他深深感受到了一條河對他的影響。

李銘認為,小凌河流域作家群是一條河和一群人的故事。“在老爺嶺嶺北,有位中醫叫李永年,行醫務農間隙筆耕不輟,以文會友,我們這些熱愛創作的農民寫作者都端過他家的飯碗。記得那年他申請加入省作協的時候,資料是我幫著整理的。當遼寧作家網公布新會員名單時,我在他家里見證了他的幸福和喜悅。幾年后,老人離世,他的墓地就在鳳凰山下,凌河水在不遠處緩緩流淌,墓碑上寫著‘遼寧省作家協會會員’,這是我見過最有情感的墓碑。”

農民作家周蓮珊的生活,更是這條河與文學最樸素的共生樣本。“每天凌晨4點下地,傍晚鉆進文學世界,43年游走在鋤頭與筆桿之間。”他出版的40多本著作里,《雪狼白蹄兒》中叼走羊崽的狼、《鄉野放歌》里彎腰割稻的身影,全是小凌河畔的生活日常。自上世紀80年代起,這樣的寫作者不斷涌現:魏澤先的散文里帶著紅山土的腥氣,陳雨飛的文字里飄著玉米地的香……

文學的生長從不止于個體。1985年,作家趙清余在尚志紅軍學校創辦了“小荷文學社”,編印社報《小禾》。“當時《小禾》是半月一期的8開作文報,學生自籌一張白紙,印作文之后,再發回去。”《小禾》從刻版油印到如今的彩色印刷,40年來在一代代老師的傳承接力下,出版了318期,為無數孩子撒下了文學的種子,放飛了最初的文學夢想。

趙清余介紹,小荷文學社40多年來組織參加全國、省、市、縣各類征文50余次,有300篇作品獲各類獎項,推薦學生作文數千篇,在全國各類刊物公開發表200多篇。小荷文學社中有4人加入了遼寧省作家協會,有8人加入省散文學會,有數十人加入市縣作家協會、楹聯家協會。

朝陽縣文聯、作協一直采取積極推薦市作協會員,創辦文學創作基地,組織農民作家筆會等方式,支持、保護小凌河流域文脈。

沈陽師范大學教授胡玉偉說,河流是孕育生命、生成歷史的,綜觀古今中外文學史,以河流為核心意象、敘事背景,或以河流相關的文化為審美中心的作品數量很多,如蕭紅的《呼蘭河傳》、丁玲的《太陽照在桑干河上》、遲子建的《額爾古納河右岸》、津子圍的《大遼河》以及美國作家馬克·吐溫的“河流三部曲”等。

“在中國現代作家的意識當中,‘河’更多地與民族、國家及其歷史發生著密切聯系。與其他流域文學相比,小凌河流域文學呈現出獨特的內外部結構和風格特質。”胡玉偉說。

從炕頭到文壇:文脈傳承的突破與地域超越

小凌河流域作家群的形成不是偶然的。小凌河流域歷史悠久,文化底蘊深厚,民間文學繁榮,紅色記憶深遠,文學社團活躍,為農民作家的成長提供了沃土,東北作家群著名作家蕭軍出生于這里。

從上世紀80年代開始,幾代人在文學道路上的掙扎與跋涉,而且難得的是,小凌河作家群的作家從不會獨行,他們總會遇到領路人和同路者。

周蓮珊多年來創作、主編、出版兒童文學圖書200多本。其中,短篇少年小說《雪狼白蹄兒》獲第八屆冰心兒童文學獎。他忘不了自己在文學路上的領路人。“2000年前后,我還不會用電腦。已經是成名作家的胡景芳老師把我喊到家里,手把手教我開機、建文檔、點存檔。頭一回寫長篇,8000字沒存盤就關機,我急得直跺腳。后來稿子獲了獎,我也成了朝陽縣第一個用上電腦的農民作家。”周蓮珊回憶,胡景芳的簽名書和手稿一捆捆塞給他,還說:“書和飯一樣,越分越香。”

后來周蓮珊學胡景芳,把自家堂屋改成書屋,培訓了上千名文學愛好者。

李銘回憶,他剛買電腦時不會打字,就去尚志鄉找周蓮珊大哥請教。“大哥要去集市上賣面粉和大米,也顧不上忙,就把我請到他家的小屋里。嫂子炒菜,我們喝酒、吃飯、談文學。長夜漫漫,我們睡意全無,談文學到深夜。第二天一大早,他就起來燒水、熱車,再去集市上做買賣。我徒步走著去馮杖子,路過雨飛家,去趙清余二哥家。二哥在家等得焦急,一只小雞也早被他下鍋,我們就在二哥家的火炕上聊文學聊寫作……”

這樣的文學聚會時常發生,也成為小凌河流域文學青年們胸口燙人的火,心中存留的光。

“記得在2001年,有十多名農民來我家開改稿會,我爸和他們在炕上圍坐聊得熱烈,我媽和嬸子們在外屋做飯。那次改稿會一連開了好幾天。”朝陽市文聯副主席林愛華講述當年的場景。她說:“這片土地有一群熱愛文學的人,有一群甘為別人做嫁衣的人,是一方充滿魅力的熱土。”

作為“文二代”,秦靈靜講述了自己的文學路:“小的時候,不理解老爸為什么一提起小凌河就那么自豪,那么眉飛色舞。現在我理解了,這片土地的文學是原始的、厚重的、沉穩的,更是兼備文化深度與文脈亮度的。今后,我也立志成為一名鄉土作家,向下扎根,向上生長。”

“捧著一本本具有濃郁鄉土氣息的作品,在小凌河畔與農民作家座談,這是我第一次參加如此接地氣的研討會。”胡玉偉說了自己的感受,“品讀小凌河流域作家群的作品,我有個深切的感受,即這些作者是站在本土的文化立場,講述小凌河的歷史和現實及至未來,這是東北作家標志性的文化精神的回歸。遼寧的遼河流域和大、小凌河流域都是文化厚土和精神策源地,我們深挖小凌河流域文化的內涵精神,打造遼寧標識性文學品牌、新文旅產業的生長點,都是可能的。”

流向更遠方:地域作家群的時代價值與未來

胡玉偉注意到,小凌河流域作家的敘事采用內視角,這是東北作家的一種實踐進步和精神譜系上的突破,或者說是一個標志性的文化精神回歸。

“小凌河流域作家群以‘素人寫作’的蓬勃生命力,為新時代文學注入了鄉土基因與民間智慧,這是對文化根脈的堅守,也是對文學創新的探索。”省作協副主席王文軍說,小凌河農民作家群帶來的思考和啟示是多方面的,它印證了文學與鄉村振興互相賦能的重要價值——文學與文化滋潤了這片土地,給這里的人民提供了戰勝困難,創造美好生活的力量。

東北大學教授周榮總結出小凌河流域作家群文學特點:一是人員都來自農村基層;二是屬于業余或半業余寫作;三是文學活動多樣化,除了個體寫作,還有堅持40年的文學社、改稿會、免費文學輔導等多種形式。“文學已經融入小凌河流域的鄉村日常生活中,成為精神生活與文化生活的重要部分。這種獨特的文學景觀重構了文學生活在當下的意義,是新大眾文藝的典型代表。”她評價。

省作協黨組書記、主席周景雷認為,小凌河流域作家群的意義主要表現在:一是農民作家創作群體以人民為中心,深入生活、扎根人民,他們不離鄉、不離土的“在地性”創作,表達出的情感、意趣、認知都是最本質的;二是這一群體性創作是新時代新大眾文藝的具體表現形式;三是他們的作品通過作者的反思和靜態的描摹,對改革開放以來中國鄉村社會發生的變化進行了忠實的呈現,對新時代山鄉巨變進行了記錄和歌頌。

從朝陽走出去的青年評論家何家歡說:“遼西的自然風物、歷史文化、鄉土風情構成了小凌河流域作家群的創作底色,從而又生成了各種多元化的創作風格和敘事樣態,這些豐富多元的文學書寫,構成了作家群蓬勃的創作氣象和地域特色。”另一位評論家說:“從炕頭寫作到省級研討會,這條河用40年時間,完成了一次從‘毛細血管’到‘文學動脈’的轉變。”

但“小凌河流域農民作家群”的發展并非沒有隱憂。

目前,學術界對小凌河流域農民作家群的研究仍處于碎片化階段,尚未形成系統性、理論化的成果。缺乏專業團隊從文學社會學、地域文化學等多學科視角,深入剖析作家群形成的內在機制、創作風格演變規律及其在鄉村文化振興中的獨特價值。同時,宣傳推廣不足,導致這一文學群體知名度較低。

同時,因生存環境限制,盡管農民作家創作熱情較高,但創作過程缺乏科學規劃與專業指導。在選題策劃方面,部分作家對時代主題把握不夠精準,未能將鄉村振興、文化傳承等重大題材與自身創作有機結合;在寫作技巧上,存在敘事手法單一、人物塑造扁平化等問題,對現代文學創作理念和表現形式的吸收應用不足。

更值得關注的是人才梯隊斷層問題凸顯。從年齡結構來看,農民作家群以中老年群體為主,45歲以上作家占比超八成,青年作家數量極少,呈現“青黃不接”的嚴峻局面,繼而導致作品質量提升面臨多重瓶頸。

周景雷表示,省作協將會加強對小凌河流域作家群的指導,專注鄉村,專注小凌河流域,開拓創新,豐富創作主題,打造地域性特色。他也希望作家將視野放得更寬、更遠,紅山文化、三燕文化、民族文化等都可以為文學創作提供靈感和素材的來源,文學要成為文化的載體。

據悉,省作協將派專家赴朝陽縣,撰寫評論并在國家級刊物發聲;邀名家授課、改稿,每年至少一次高水準采風;設兒童文學講座,培養后備力量。縣里辦“小凌河農民作家群”文學展,優秀作品進省作協巡展。籌資出版叢書,網站、公眾號同步推介。省作協協助完善社團章程,建文學創作基地,爭取中國“文學之鄉”,為農民作家搭建平臺。

(本文圖片除署名外由本報記者劉臣君攝)