你當像鳥飛往你的山:一個女作家的山村文學課

臨潭縣風景一覽

2024年11月26日,乘車前往甘肅甘南藏族自治州臨潭縣的作家左昡正沉浸在路旁雪落滿地的風景中,隨著一股慣性沖擊,她突然撞上了前座椅背。從驚嚇中回過神來,她才發現,汽車重重地撞上了路邊的護欄。還好,司機經驗豐富,及時控制住了汽車,兩人都沒受傷。

此時,位于青藏高原東北邊緣、甘肅省南部的臨潭縣已進入速凍模式,公路地面覆蓋的雪花已凝結成冰。在等待救援時,就在他們剛剛發生事故的地方,另一輛迎面疾馳而來的小貨車突然翻車,就在左昡的眼前在空中翻了一個跟斗摔落在地。看到滿臉是血的貨車司機艱難爬出駕駛室,左昡才感到一陣后怕。

事故現場照片

在得知發生車禍后,好友勸她“冬天別去了”,但左昡想了想說:“孩子們的課不能斷”——出事故時,她正趕去臨潭縣扁都九年制學校給孩子們上文學課。左昡上的這門文學課開始于2024年9月,最初提出要為臨潭的孩子們持續上一學年文學課的,正是左昡本人。

從北京到臨潭:一場“蓄謀已久”的“沖動”

時間回到2024年6月,兒童文學作家、作家出版社編審左昡接到了中國作協在臨潭縣掛職副縣長張磊的電話,張磊邀請她前往臨潭給當地小學生們講授一堂“文學課”,幫助山區學生提高閱讀和寫作水平。

這個電話讓左昡心頭一動,她想到自己審稿時常感到的困惑:自己實際上并未真正深入了解當今新時代的山鄉現狀,尤其作為一名兒童文學作家,在閱讀某些描寫山鄉題材的作品時,常感到內容失真,她覺察到,可能很多作者都和她一樣,對如今山鄉教育的真實情況一無所知。

“只去一次沒意思,要去,就要去一年。”幾乎沒有猶豫,左昡冒出這句話。“一年?”電話那頭的張磊愣住了。“每月一次,每次一周,我陪他們一個完整的學年。”電話掛斷,她自己也被這突如其來的“沖動”嚇了一跳。彼時,一雙兒女尚未滿三歲,而她剛轉崗成為作家出版社專職終審,尚處于新舊崗位的交接過程中。

可她心里明白,這個決定不是臨時起意、一拍腦門,而是一次“蓄謀已久”的“縱身一躍”。

左昡拍攝的學校窗外一年四季的風景

曾經數次前往陜西、湖南等地,與生活在山區的孩子們有過接觸的左昡深知,短期的教學很容易陷入形式主義的窠臼,要給孩子帶去真正的知識和心靈上的滋養,只有踏踏實實、持續性跟蹤式教學,才可能取得“潤物細無聲”的良好效果;作為一名作家和編輯,也只有真正長期踏足那片土地,才能切實感知到山鄉孩子們的真實狀況。

對于這個提議,左昡內心忐忑又期待,畢竟對于張磊的工作來說,這不是小事。

兩個月后,左昡接到了張磊斬釘截鐵的回復:來吧,我給你安排了一年。

提高寫作水平?先來找樂子吧

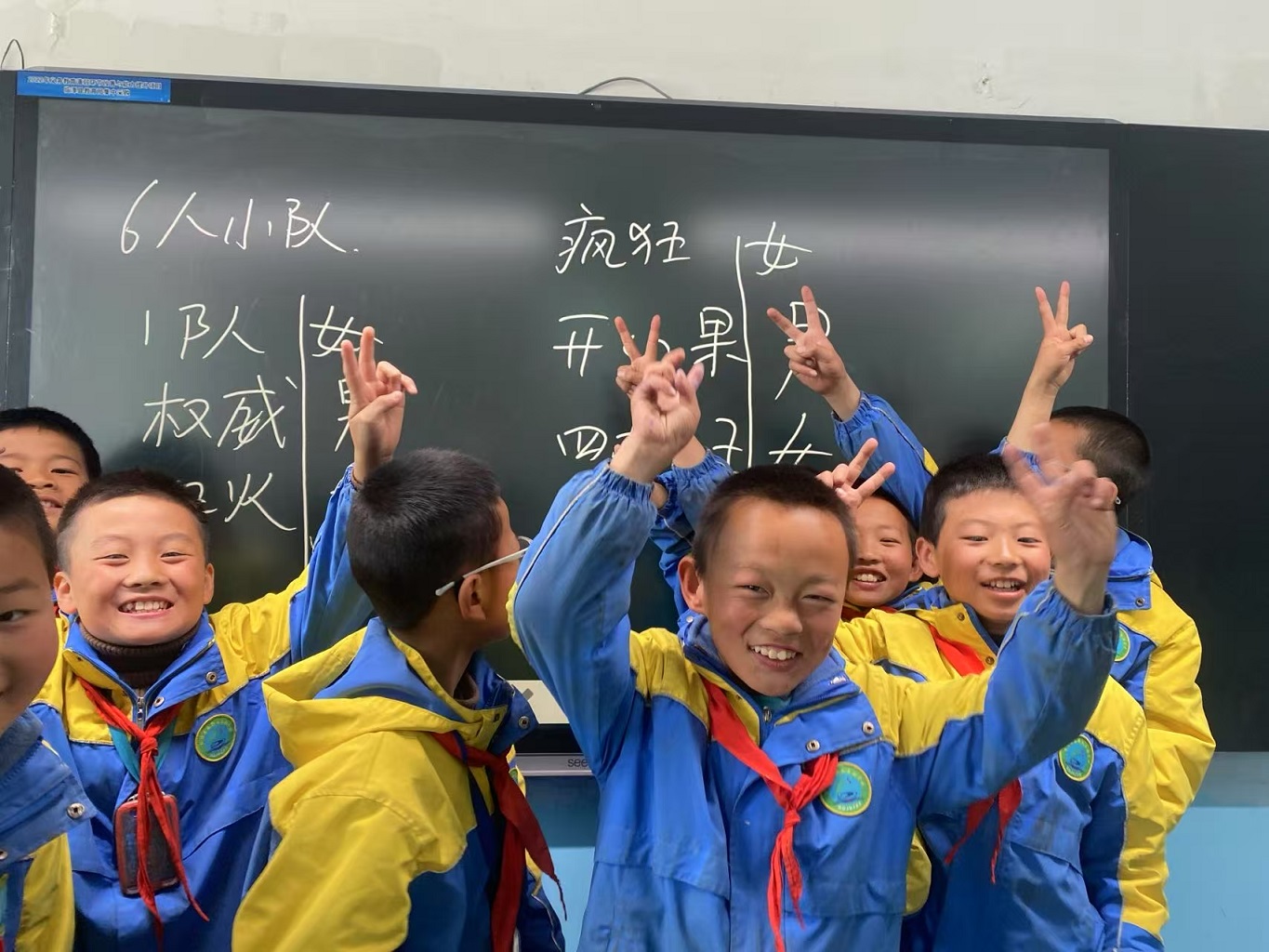

課堂上的孩子們

2024年9月,左昡第一次抵達臨潭扁都九年制學校。簡潔大氣的校門、嶄新整潔的校舍,這里的硬件看起來與城市的學校并無二致。第一次摸底,她在學校四五年級共四個班聽了三天的課,從早到晚,每一節課她都坐在教室后面,和孩子們一起聆聽。第二次去,她給孩子們帶了三本書:《35公斤的希望》《一百條裙子》和《風之王》。書很薄,都是很有力量的優秀兒童文學作品。她從帶孩子們讀封面、作者簡介和內容梗概開始,帶領孩子們一起走進了他們從來沒接觸過的文學課堂。左昡離開時,給孩子們留了一個任務——請接著讀完這些書。

這是左昡早就設計好的教學節奏。她每個月來一次,來的時候在課堂與孩子們做閱讀引導,她離開的時候,孩子們完成整本書自主閱讀,到下一個月來時,正好與孩子們進行深度分享。

第三次去,她開始課堂“抽查”——“你們誰把書讀完了?”幾十雙小手齊刷刷舉起,再追問細節,孩子們眼神飄忽。那一刻左昡意識到,孩子們并沒有完成自主閱讀的部分。她原有的教學設計落空了。

“他們缺的不僅僅是書,更是閱讀的動力和習慣”。通過與學校老師們的深入交流,左昡開始從更多的細微之處了解到這些孩子們的學習狀態和生活情況。

山里的孩子以“留守兒童”居多,多數由老人照顧日常衣食起居,父母則外出打工,老人們在照顧孩子的同時還需下地干農活,一日三餐尚且應顧不暇,何況監督作業、陪伴孩子閱讀?她注意到,有的孩子語文基礎較差,而且日常課業繁重,很少有機會接觸課本之外的文學書籍。

如何幫助孩子們培養起對于閱讀和文學的興趣?再三思索后,左昡把“提高寫作水平”的目標往后挪,先帶他們“找樂子”:用戲劇表演的方式來演繹《風之王》;用心理格盤游戲來討論《一百條裙子》;用稱體重的形式來進入《35公斤的希望》……被學校老師們擔心“課堂不夠活躍”的孩子們,迅速被這些不一樣的文學課堂所吸引。他們被點燃了。

孩子們在課堂上游戲

針對活潑好動的四年級孩子,左昡想出了很多游戲,讓孩子們在娛樂身心的同時,漸漸體會到閱讀與表達的樂趣——讓孩子們分組連成一列,閉上眼在教室里行走,玩“耳朵火車”游戲,聽到什么了?說出來;上課偷吃東西?那就來一場啃蘋果大賽,什么感受?說出來;喜歡大笑,好,那我們來讀一本特別好笑的兒童文學作品《傻狗溫迪克》……等到第四次去,左昡還未進教室,在操場上就被孩子們圍住,堵得路都走不動,“左老師,我的書讀完了,你又帶了什么書?”

在第一次來的時候,在高年級孩子們的作文本里,左昡就驚訝地發現,一個班級里有好幾個孩子同時在作文里寫到一模一樣的事情,她意識到,由于孩子們生活經驗的缺乏以及對寫作文的理解偏差,他們作文中很多細節都是照著作文選里“仿寫”的。

因此,給六年級上寫作課時,她立了一條“規矩”——“左老師的課堂禁止仿寫。不會寫可以舉手,我陪你一起找第一句話,但要寫自己的話”。

孩子們面面相覷。

“有多少人知道,咱們校園里有幾棵樹?”左昡問,沒有孩子回答。“我們現在安安靜靜地排隊下樓,跟著老師一起,我們去校園里數一數!”孩子們第一次在課上時間走出教室,都興奮極了。

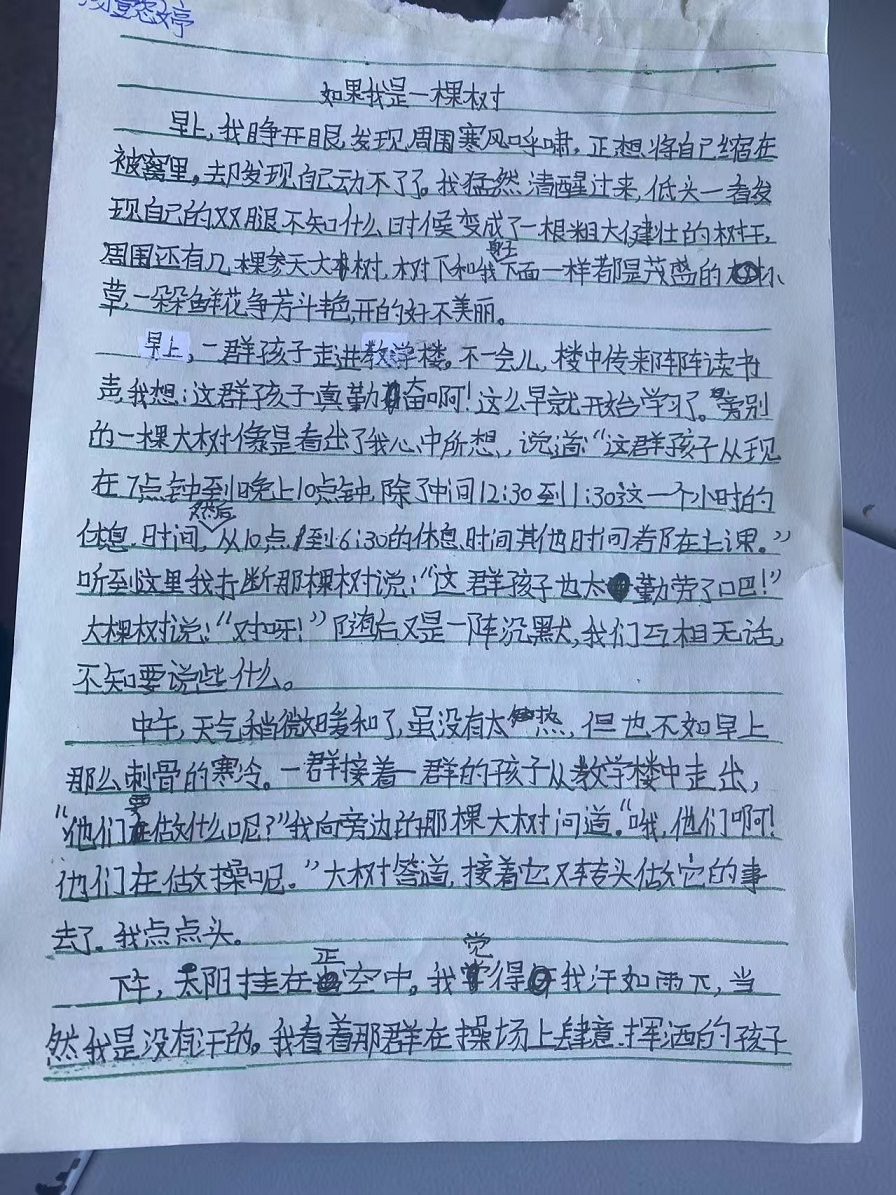

孩子們寫的《如果我是一棵樹》作文

這是左昡的“創作實驗”:她帶著孩子們觀察樹、觸摸樹,有的孩子甚至嘗試了啃樹皮……在嘻嘻哈哈的打鬧中,孩子們的感官世界被打開,與大自然相擁。回到教室,她在黑板上寫下作文題:如果我是一棵樹。孩子們瞬間安靜下來,教室里安靜到只聽見紙筆摩擦沙沙的聲音。

后來,她又以“秘密”為題,讓孩子們交換座位,在同桌抽屜里找出一樣自己抽屜里沒有的東西。孩子們同樣炸了鍋,有人從男孩抽屜里翻出的女孩發卡,引得全班大笑,但也有很多孩子因此在作文里第一次寫下“懵懂的青春往事”和“沉甸甸的生活”。

“左老師,你能不能抱一抱我?”

“老師,我寫不出來了……”六年級著名的“淘氣大王”之一,男孩王小樂舉手向左昡求助。在題目為《喜》的作文中,他描述了媽媽在家里晾衣服的情景,以及望著媽媽身影時心中的喜悅……“寫得不錯啊”,左昡笑著看向王小樂,她沒想到平時調皮好動的他,竟有如此安靜、細膩的一面。“可是左老師,我有點記不清媽媽的樣子了……”王小樂默默低下頭,輕聲說道。左昡這才知道,王小樂的媽媽已經不在人世了。

“若非借助寫作,那些深埋于他心底的情感難以釋放,甚至連他自己都不知該如何應對和處理。”左昡認為,這或許正是寫作的價值所在——為孩子們提供一個直面內心的途徑。一旦孩子們學會通過寫作來抒發內心的真實情感,他們便掌握了表達的藝術。從某種意義上講,技法并非關鍵,真正重要的是文學和寫作為山村孩子們提供了精神支柱。山村的孩子們更需文學的滋養,在他們最渴望陪伴的時刻,父母往往不在身邊,而文學則如同一盞燈,始終伴隨著他們的成長。

左昡和孩子們在一起

還有一件事讓左昡感觸頗深。有一段時間,班上的孩子們紛紛議論“左老師偏心”,原因是五年級有個坐在班級最后一排的調皮男孩,幾乎成了黏在她身邊的“小尾巴”。在最后一節課后,他拽住左昡,懇求道:“老師,你能不能陪我坐一會兒?”月光灑向操場,男孩低聲問道:“你能不能抱一抱我?”左昡恍然大悟:原來孩子的調皮,源于長期缺乏關愛,他們通過這種方式呼喚更多的關注。在左昡的鼓勵下,男孩逐漸對閱讀和寫作產生了興趣,上文學課時越來越認真。第二學期,這個男孩成為了寫作課的小隊長,并為自己小隊取了一個響亮的隊名——“狂火(中圓點)維烈”。

學校圖書室擁有上萬冊藏書,但左昡還是覺察到書籍在另一層面的“匱乏”——書架上大都是名人傳記、教輔材料,難以吸引孩子,且每學期僅對每個班級開放一次。2025年寒假期間,左昡聯系了春風文藝出版社、接力出版社和新蕾出版社,再加上她所在的作家出版社,成功為學校募集到近600本真正優秀的兒童文學圖書。新學期伊始,這些書在左昡抵達之前,抵達了學校。等她開始新學期的課程時,她欣喜地發現,孩子們的課桌上,已經放上了從圖書室里借來的新書。每個孩子的課桌上都有一本。

孩子們在閱讀繪本

對文學的興趣也在不經意間提升了孩子們的語文成績。一位曾經每門功課都不及格的“老大難”同學,僅在一學期后,語文成績就躍升至全班第三。看著她驕傲展示地成績單,左昡開心地笑了。

當低年級的孩子們從“看不進去書”轉變為“搶著要書看”,高年級的孩子們則從“仿寫”進階到“直抒胸臆”,寫出內心真摯的情感,左昡為期一年的持續性文學課程,在孩子們幼小的心靈深處悄然播下了文學的種子。

直面山村教師:他們在彌合城鄉之間的鴻溝

一年8次往返,左昡每次都在“重啟”,但變化也在悄然發生。每一次去臨潭,從出發到回程,左昡都需要付出一周的時間。清晨,她從北京的家中出發,告別兩個仍在熟睡的幼兒,匆匆趕往機場。2024年時,落地臨潭后,她要再乘坐五小時汽車抵達扁都九年制學校。而到2025年新學期開始時,蘭州新機場投入使用,她再去,只用坐四小時汽車就能到學校。

而且,她逐漸發現,自己未曾授課的三年級語文老師的辦公桌上悄然出現了一本《親愛的女兒》;以前教英語現在教語文的老師也在桌上放上了《風之王》;在新學期末與校長的交流中,新來的校長更是將“閱讀興趣培養”納入了下學期的計劃之中……文學如春雨般潤物細無聲,不僅滋養了孩子們的心靈,也讓當地的老師們發生著變化。

一年里,左昡每月在學校與當地老師同吃同住,在食堂與他們暢談,在放學后與他們聚會……隨著時間的推移和交往的深入,左昡逐漸發現鄉村教師的真實生活,并非全然如小說和書本中描繪的情景一般:“如同嶄新的校舍內卻配備了傳統的旱廁”,鄉村傳統的生活方式和精神面貌,與現代教育的要求之間仍有不小的鴻溝。改革開放40多年來,脫貧攻堅戰取得了輝煌勝利,山村教師的工資待遇也得到了顯著提升,但在交流中,左昡仍深刻感受到這個群體所面臨的生活困境,有些問題因時代局限而難以在短期內解決。“他們是兩個時代的縫合者,正在從事一項前所未有的使命。”隨著教學的不斷深入,左昡萌生了創作一部新時代鄉村教師題材作品的念頭。

她問校長:“如果我以你們為主題,寫一部關于鄉村教師的兒童文學作品,可能你們的形象會不夠完美,甚至觸及困境,你們會介意嗎?”校長回應道:“如果你寫得真實,為我們發聲。我們一定會反復閱讀,并發自內心地感激你;如果只有虛構的完美,我們可能也會高興一下,畢竟是從我們學校寫的作品,但估計高興一下之后,我只會把書放書柜里。”

這一刻,左昡知道自己已獲得“書寫的通行證”。然而,從寫作創意的萌芽到最終實現,必須經歷一番如烈火淬煉般的創作歷程。特別是對于現實題材的兒童文學作品,作家需要精準拿捏分寸,這不僅是對一個成熟作家功力的考驗,更是對其創作智慧的檢驗,“我還需要再慢慢醞釀”,左昡對自己說。

文學的價值就是讓今天的世界,變得比昨天好一點

“教育走不到的地方,文學可以走到。”左昡的文學課堂不僅限于狹義的課堂,還延伸至孩子們生活的各個角落。“左老師,我發現有的老師重男輕女”,“左老師,老師體罰學生是對的嗎”……這些問題都是左昡在實際工作中被問到的。她由此制定了明確的教學規劃:教學時間為小學四、五、六年級的孩子們授課,中午的休息時間則專門為九年級女生提供心理疏導。

當女孩們第一次勇敢地提出“女生被歧視”的問題時,左昡意識到,文學教育不只針對寫作和閱讀能力的提升,更重要的是在潛移默化中塑造孩子新的自我認知。她告訴女孩子們這樣的認識是錯誤的,鼓勵她們努力學習,走出大山,爭取接受更好的教育,過上更好的生活。“首先,你必須要相信——你值得擁有更好的環境。”就像書架上那本給予很多人勇氣的《你當像鳥飛往你的山》,作者塔拉通過教育走出大山、擺脫原生家庭的束縛,并最終獲得新生,“成為自己的山,再去找心中的海,你不必屬于出生的那座山,你當像鳥飛往你的山”。

“在這個充斥著‘文科已死’、‘文學無用’論的時代,作家和編輯究竟還在堅守什么?”左昡不止一次地自問,也不止一次反思,在短視頻時代,文學離大眾究竟有多遠?短視頻之所以受歡迎,因為它一定程度上承擔了社會情緒出口的功能,而曾經輝煌的文學現如今該處于何種位置?我們手中的筆是否真正與生活、與民眾息息相關?

作者:左昡

出版社:新蕾出版社

出版時間:2024年03月

左昡認為,如果作家只一味沉浸在自己周圍的世界里,會慢慢變得干癟,創作需要的是“活人感”和“在場感”。她是這樣想的,也是這樣做的。2023年,在創作兒童文學長篇小說《我的世界》期間,左昡在“騎手寶貝之家”采訪了一段時間后,仍覺得缺少些什么。于是,她毅然注冊成為一名眾包騎手,在北京街頭送外賣,奔波了兩個月。“從書房走出去的那一步,真的很艱難。”她感慨道,“但走出去之后,我變得更加勇敢”。“真誠地為一些群體發聲,這也是我們作為作家,身上應該肩負的責任”。這是左昡一直思考并堅持實踐的事情。如果孩子們讀完《我的世界》,開門見到外賣騎手時,能對他們說一聲“謝謝”,就是自己寫這本書的最大收獲。“這或許就是兒童文學的意義——讓今天的世界,比昨天美好一點點。”

目前,左昡正為青春期女孩們撰寫一部長篇小說,為此她籌備良久,專門前往北京六院參與了為精神科醫生和心理咨詢師舉行的培訓課程。她說,期望通過自己的作品,使未來的孩子們比我們這一代人更具勇氣、更能夠直面和解決困難——哪怕只是比現今的成年人稍好一些。

“用一千一萬個吻,為你們筑一座城堡”

左昡和孩子們在一起

2025年6月底,左昡在甘肅臨潭的最后一堂課已經結束,孩子們也迎來了暑假。7月18-22日,“文脈鑄魂·文學賦能——文學助力鄉村振興臨潭行”活動舉行,張磊邀請左昡重返山林,再為孩子們舉辦一次“森林課堂”,她毫不猶豫地答應了。7月20日,20名孩子乘坐縣里組織的車輛來到臨潭國家森林公園——其中7個是她上學期教授過的五年級學生,其余則是鎮上小學的孩子們。沒有人提前知曉這堂課的具體內容。左昡將孩子們分成金、木、水、火、土五隊,并創造性地為每隊布置了“神秘任務”:觀察樹木、苔蘚、石頭、風和樹林中的小生命。孩子們手持紙筆,鉆入林中,每發現一片樹葉、一絲風聲,都低頭認真記錄。“風究竟在哪里?”左昡蹲下身,與觀察“風”的孩子們一同側耳傾聽,“再仔細聽聽,風是否發出了聲音?”傍晚時分,他們將寫滿文字的樺樹皮拼成一張“森林報”,這是他們一整天辛勤探索的“勞動成果”。

至此,這一年的文學課,是真正結束了。

孩子們送給左昡的整整一行李箱禮物

左昡回想起6月底在學校的最后一課后,孩子們用五顏六色的禮物塞滿了她的行李箱,更用好多話語把她的心裝滿了——

“左老師,我學會了哈哈大笑。”

“左老師,謝謝你讓我們看到了外面的世界。”

“左老師,我以后也要當一個作家。”

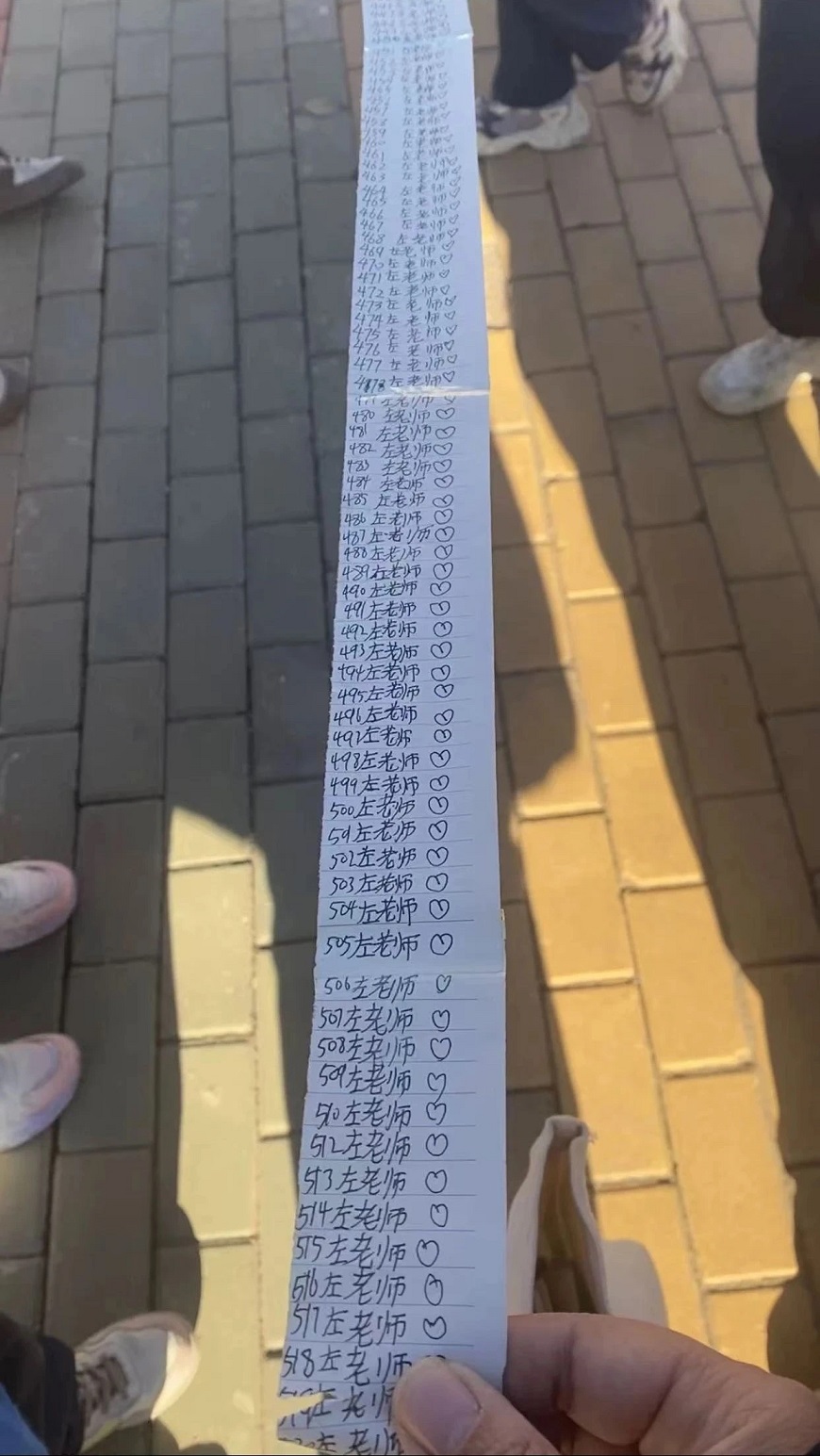

這一年里,左昡收到了太多來自孩子們的禮物。第一學期,孩子們送她手寫的520遍左老師??,第二學期,他們送她的同樣的紙卷上,手寫的這份心意變成了1314遍。

孩子們送左昡手寫的520遍左老師??

離開的那天,山間的云層低垂。

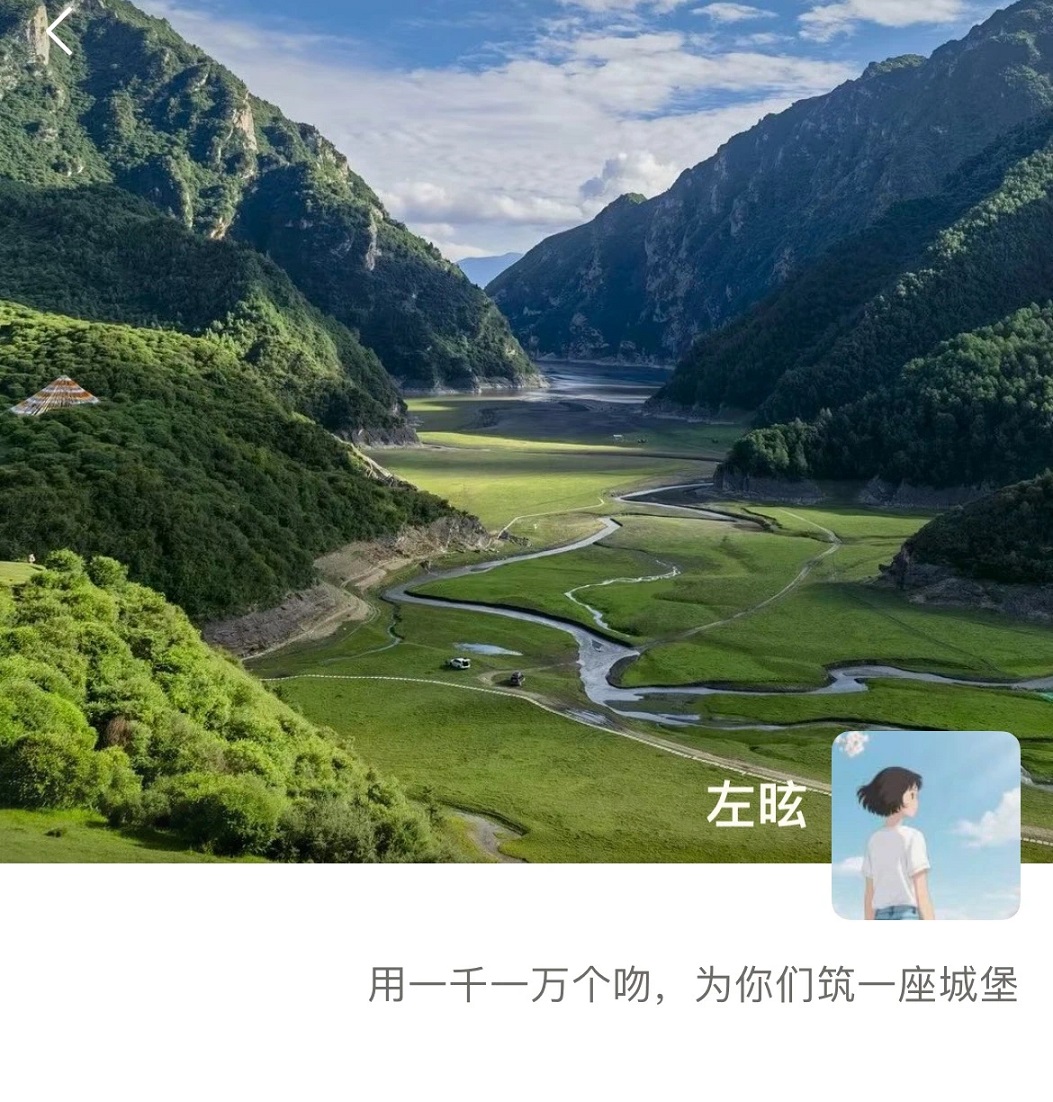

左昡的朋友圈背景圖

點開左昡的朋友圈,她的背景圖展示的是四面環山中的蜿蜒公路,這是臨潭冶力關的風景。底下的簽名寫道:“用一千一萬個吻,為你們筑一座城堡。”

這是左昡寫給她兩個正在成長的孩子的愛語,也是她希望向所有孩子們傳遞的心聲。讓文學為山區孩子帶去更多的力量,幫助他們更好成長,“這應當是每一位青年作家都愿意承擔的責任”。去年,中國作協啟動了“文學鄉村賦能長效行動”,她期望有更多作家能加入這一行動,使山村的文學課程得以持續開展,讓文學的火種不斷傳遞下去。(文中孩子姓名均為化名)

作家簡介:

左昡,北京師范大學兒童文學博士,兒童文學作家,作家出版社編審,中央及國家機關青聯委員。著有《住在房梁上的必必》《紙飛機》《我的世界》等多部兒童文學作品。作品榮獲全國優秀兒童文學獎、中國好書年度好書、桂冠童書、冰心兒童文學獎等,作品版權輸出英語、俄語、阿拉伯語等多個語種。