走近潘玉良的女性畫像

2025年是旅法畫家潘玉良(1895—1977)130周年誕辰紀念。值此契機,潘玉良再次進入大眾視野。去年八月,館藏了四千余幅潘玉良作品的安徽博物院與上海世博會博物館聯合舉辦了“玉出申江——潘玉良的藝術之旅”;今年4月起,安徽博物院長設潘玉良藝術展,7月,又與北京魯迅博物館聯合舉辦了“玉良:安徽博物院藏潘玉良畫展”。潘玉良的藝術人生堪稱傳奇,她雖出身貧寒,但憑借藝術天賦和堅強意志,為自己贏得了獨立和尊嚴。

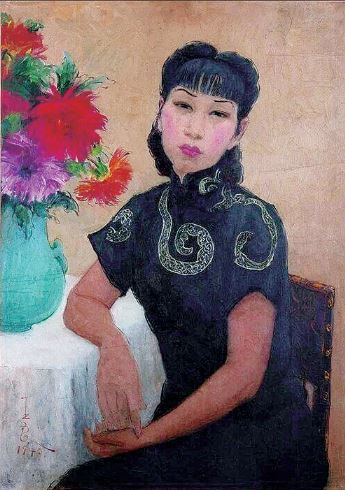

自畫像(油畫)潘玉良

潘玉良早年父母雙亡,被賣入青樓,獲得自由后她學識字、接觸新文化,繼而展現美術天賦,師從洪野,進美專系統學習,后留學法國,又以優異成績考入意大利皇家美術學院,畢業后回國任教,后半生孤居巴黎。她的一生,與其說是命運使然,更多的是自我選擇。這個從不灰心喪氣的倔強女子抓住人生的每一個機遇,為自己開掘出向上生長的土壤。這既是成就她藝術人生的必然,也是她藝術思想和實踐創作的主題。正如她自己所言,“我的一生,是中國女人為愛和理念爭取女人自信的一生”,這位享譽海內外的女畫家這么說了,也是這么畫的。

以畫筆宣告女性的獨立與自主

潘玉良作品中人像畫占比最高,也最聚焦女性。畫風一如她的個性,畫面生動,畫風熱烈,極具主體意識,且內蘊著不屈不撓的力量。她的作品,是一部用視覺語言敘述的女性爭取獨立、自主、尊嚴和幸福的精神史詩。她就是用畫筆肯定和祝福、也欣賞并尊重了包括自己在內的女性,且終其一生畫出她對生命力、對人之內在美、對靈魂覺醒、對女性主體意識的強烈訴求。

潘玉良有19幅自畫像存世,是她表達內心獨白、進行自我剖析的載體,也是她個人精神成長和藝術思想進階的線索。畫布是她自我身份重構的實驗田,也是她療愈心靈創傷、填補生活孤寂的桃花源。自畫像就是她本人用畫筆完成的視覺化精神自傳:從早期欲獲他人認可的傳統形象描畫到內在覺醒后的主體觀照,再到晚年大膽恣意袒露自我的精神松綁。

在1945年的《紅衣自畫像》中,她畫出了與自己天性“最適切的部分”。畫中的她目光沉著,神情冷峻,氣質剛勁,眉目上挑,自在自信地直視畫外之人。那若即若離的眼神篤篤定定地確認了自己的存在價值:我是觀看他人的主體,而不是“被凝視”的客體。進入此階段,畫家的藝術語言也日臻成熟:造型果敢,筆觸凌厲,用色大氣;光線的明暗轉承構造出充分的立體感;面部油彩的厚重與眼角眉梢的暈染形成微妙的對照;因頭頸微側而略顯松塌的左臉下部皮膚皺褶在光線的銳利刻畫下一覽無遺,體現了畫筆的真實和細膩。居于畫面中間的東方女子與窗外的維欽托利街屋背景構成了東西方融合的表征。而打開的“窗”則象征著她完成了沖破禁錮的精神突圍。從面容精致、神情惆悵、趨同既往審美的《黑衣自畫像》(1940年)到唯一帶笑、醉態袒露、不掩飾皺紋、并有酒瓶煙蒂烘托自由心境的《半裸自畫像》(1963年),畫家以極具個性化的藝術語言宣告了對自我的定義與認同。

除了自畫像,潘玉良在畫布上也塑造了各式或靈動、或舒展、或從容,或嚴肅、或堅毅的鮮活女子,涵蓋了不同的年齡、膚色、身份與情感狀態。畫家通過深入挖掘她們的內心世界,展現了女性自我意識的覺醒。創作于1960年的彩墨畫《側背臥女人體》(現展于北京魯迅博物館)突破了傳統仕女圖的“賞悅”功能,將西方傳統寫實主義、現代派手法等與東方線描、書法筆致相結合。其獨創的“新白描體”勾勒出女子的身體曲線,使得人體輪廓既有東方寫意的韻味,又不失西方寫實的直觀。畫中女子的健碩豐潤之美經由剛柔相濟的“玉良鐵線”躍然而出,飽滿穩重中可見雕塑感。再走近細品,畫中人體的呈現看似留白,實際皮膚肌理采用了中國水墨皴擦的筆觸。退而再觀,大面積的冷色調背景上以赭石色加以點染,營造出精細入微的空間層次和安寧溫馨的視覺氛圍。

此外,無論是道具用色,還是工筆功底,皆可展現其“合中西于一冶”的跨文化美學創意。畫中女子雙目微閉,面部表情真實可感;肩頸松弛,整個姿態自然舒展。顯然,側背女子只屬于她自己,并在自己的世界獨自愜意,她的心靈空間充實豐盈,足以獨白,也足以與自我對話。無須發聲,畫中女子已向畫外人宣告了自己的獨立與自主。這種對女性心理世界的描繪和對女性生命尊嚴的禮贊,深化了作品的人文內涵,成為20世紀中國女性現代性轉型的視覺見證。

以藝術禮贊女性生命的尊嚴與美好

相較于自畫像和女子畫像,潘玉良的女子群像為數雖不多,也同樣向外部世界傳達了女性追求個體價值、向往美和自由的理想境界。值得一提的是,孤居巴黎的潘玉良在1950年代思鄉情結尤甚,于是近乎本能地發掘和運用了諸多中國民間題材。這期間畫家既從中國傳統文化土壤吸取養分,又在西方現代藝術園地浸潤徜徉,因而從觀念到構圖,從技法到表達,都形成了極富個人特色的藝術語言,為“將古代中國繪畫藝術推進現代”付出了一己之力。

創作于1955年的《雙人袖舞》(現展于安徽博物院廬陽館)就頗具代表性。畫中人物造型、線條墨色都來自中國元素,除了大紅大藍的參差配色和環形太極圖樣的對稱布局,還依稀可見中國年畫、壁畫、版畫甚至刺繡的多樣化風格。精通白描、油畫、彩墨的潘玉良在中西藝術元素與傳統現代手法之間游刃有余,切換自如,交替創作,簡秀的筆觸與豐富的色調彰顯其扎實的基本功。畫中兩位女子面容淳樸,表情真實,不但姿態相互呼應,神態中也流露出女子間的共情和默契;略顯變形夸張的肢體象征著女性的健康與活力;兩位女子一個曲身、一個彎腰,配合得當。畫家的起筆落墨無不展現出女性的生命力和韻律美,達至美學上的“得意忘象”。

此后兩年間,潘玉良完成了系列單人、雙人、三人及多人彩墨畫。總體而言,潘玉良后期的人體創作,以剛中見柔的精練線條,虛實相宜的準確造型和緩急得體的中國書法筆致,成功地表現了人體的柔美與堅實,力量與韻味,令人嘆為觀止。日前同在安徽博物院展出的《林間沐浴》(1940—1950年)、《春之歌》(1952年)、《海濱樂》(1959年)都是以大自然為背景:水林間、陽光下、大海邊,女子們體態優美,自由奔放,無拘無束地閑聊、彈唱、歌舞、沉思。其線條、技法、色彩皆展現出中西合璧的獨特美感:畫面輪廓清晰,色調鮮明立體,畫風意趣豐富。潘玉良自然又巧妙地運用了傳統中國畫粗細相間、虛實交錯的線條技法,同時將民族符號放置于西方文化語境:觀者在中式山水意境中,似乎又能捕捉到古希臘羅馬神話和創世紀故事精髓;而其對人體線條流動的勾勒、冷暖色調的處理、色塊結構的分割、透視法則的運用、光影層次的調和、對立和諧的平衡、感性理性的探索,會令人聯想起塞尚、馬蒂斯、凡·高、修拉。從巔峰時期使用大面積色塊將畫面填滿以產生視覺沖擊,到后來整體構色趨于素雅,潘玉良創作風格的變化在這三幅女子群像中有所體現,其時間跨度近二十年,整體構色由濃漸淡,而畫面都具有曠達灑脫的表達魅力。

潘玉良已然進入了古采百家之長、近蓄西畫之技的藝術境界。走近潘玉良的女子畫像,是與這位孤心絕藝的藝術家進行跨越時空的對話,品鑒之余,需進一步思考并理解一位東方女性如何在異質文化中形塑自己的藝術復調。我們應當對這位超越同時代大多數男性畫家、具有現代精神氣質的女性時常回望、總是致敬。

(作者系南京師范大學教授)