圣文森特·德保羅號:一艘商船的命運與波譎云詭的時局

本文講述英國籍沿海貨輪圣文森特·德保羅號(St. Vincent de Paul)蒸汽船的歷史,審視了其運營生涯及其在第二次世界大戰前夕和太平洋戰爭初期東亞地區日益緊張的地緣政治局勢中的沉浮。該船的經歷,特別是1939年在青島被扣押以及1941年在香港自沉的命運,為理解當時的大國博弈以及全球沖突對商業航運的直接影響提供了一個引人入勝的視角。

為確保歷史的清晰和準確性,必須將本文的主角與其他同名實體區分開來。圣文森特·德保羅號蒸汽船不應與1895年下水、曾在美國海軍服役于美西戰爭和第一次世界大戰,并于1923年報廢的美國客輪“圣保羅號”(USS Saint Paul)混淆。同樣,該船也與1865年下水、后于1907年報廢的19世紀快速帆船“圣文森特號”(St Vincent)無關。最重要的是,“圣文森特·德保羅”這個名字更廣為人知的是指1833年在巴黎成立的國際天主教志愿組織——圣文森特·德保羅慈善會(Society of Saint Vincent de Paul),該組織在全球范圍內為窮人提供援助。本文的重點僅限于1939年引起全球關注、幾乎提前引發二次大戰的一艘英國商船。

一、船舶概況與運營背景

這艘名為圣文森特·德保羅號的英國蒸汽船是一艘沿海貨輪,主要負責區域貿易和運輸。它的噸位適中,總注冊噸位為1339噸,當時在中國沿海地區運營——在20世紀30年代末,這里是重要的戰略和經濟中心。該船被收錄在《1939年世界商船》中,證實了它在第二次世界大戰爆發前是全球商船隊中的一員。

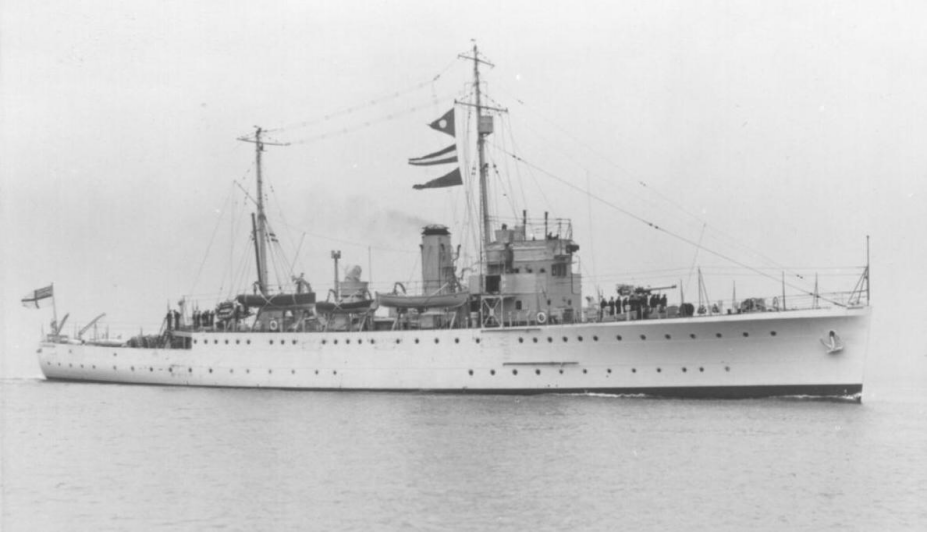

SAINT VINCENT de PAUL(https://collections.sea.museum/internal/media/dispatcher/248058/preview)

圣文森特·德保羅號此前在青島和香港等地運營,正好處于國際貿易和帝國競爭的中心。事發時“在青島大約三十名海關官員登船并進行了搜查。沒有發現任何種類的違禁品。該輪船被租給了一家名為‘泰昌祥輪船公司’的中國公司”(上海領事館海軍武官給上海、東京大使及英國外交部的電報,英國國家檔案館藏檔案:FO 23507/33-34。)。泰昌祥的歷史最早要上溯到1917年,奠基人顧宗瑞先生創辦了泰昌祥報關行。到了二十世紀二十年代中期,泰昌祥已經由一個海關報關行,發展為中國最早的提供客貨運輸服務的現代船東公司之一,并最后成為當時知名的獨立船東公司。(https://www.tccfleet.com/zh/about-tcc/history/history-of-tcc.html)

當時,日本侵華戰爭全面爆發,租用英國船只是利用西方列強的地位避免政治風險以獲取經濟利益,甚至掩護走私行為的慣常做法。當然,在那個動蕩的年代,即使是正常的商業航行也可能迅速卷入高風險的國際事件。像圣文森特·德保羅號這樣的沿海貨輪在這些水域的運營,對于維護外國的經濟利益和軍事存在至關重要。因此,這艘船的命運,也為我們理解當時更廣泛的地緣政治動態提供了一個角度。

泰昌祥創始人顧宗瑞(左二)及祖孫三代合影

二、扣押事件:導火索(1939年1月)

1939年初,圣文森特·德保羅號成為國際緊張局勢的焦點。1月28日,這艘英國商船在海上被日本當局扣押,隨后被護送至日本在青島的海軍基地。這起事件涉及船長馬利(Captain Maley),同時被扣押的還有兩艘挪威商船“海達號”(Haida)和“哈夫索爾號”(Hafthor)。

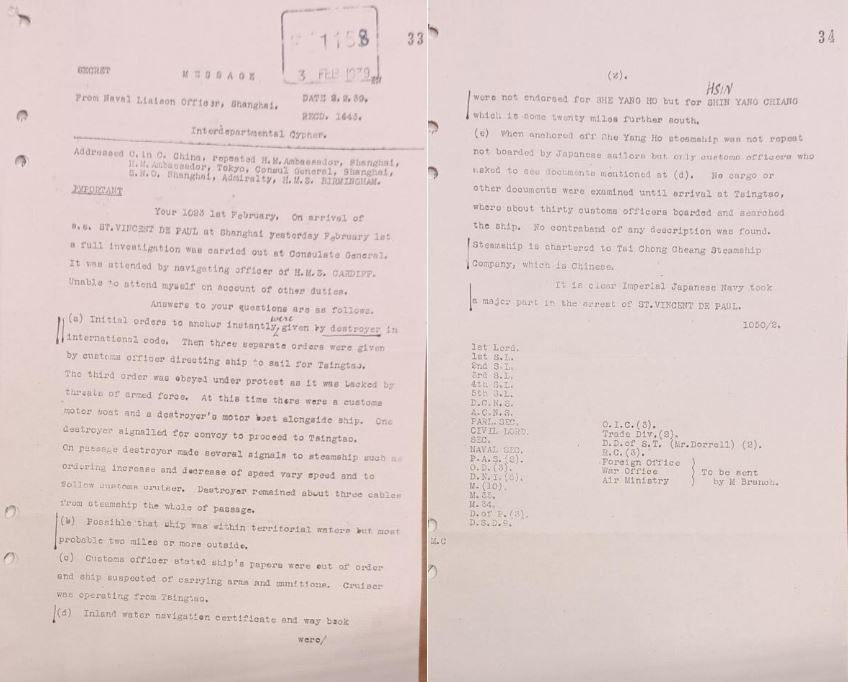

上海領事館海軍武官給上海、東京大使及英國外交部的電報,英國國家檔案館藏檔案:FO 23507/33-34

日本方面聲稱,圣文森特·德保羅號被發現在未經授權的地點,具體是在射陽河,這與其官方文件上注明的目的地新洋港(均在今鹽城地域)“相距甚遠”。而英方的調查報告認為“射陽河不是一個港口:它只是為阜寧提供入港通道的一條河,因此不可能在航海文件上注明射陽河。船東的錯誤在于沒有將阜寧包括在內,而且,由于這一遺漏構成了違反海關法規的行為,根據中國的法律,船舶在射陽河上航行的行為是非法的。然而,(一般情況下)海關并不認為這一違規行為嚴重,通常只會處以象征性的罰款作為處罰。海關可能會抱怨稱,來自“‘伯明翰’號戰艦的官員在獲準航行前就登船并取走了相關文件,而且該船未遵守通常的入港和清關手續,但考慮到具體情況,這些違規行為是不可避免的。”(英國駐青島領事給英國駐上海及東京大使的電報[英國國家檔案館藏檔案:FO 23507/20-21])這也為日軍的干涉提供了口實,反映了其在第二次中日戰爭期間日益強硬的態度和控制中國沿海水域的努力。

在英國青島領事向上海總領事及英國駐東京大使的電報中,詳細報告了事件經過:“圣文森特及兩艘挪威船只海達號和哈夫托號于1月27日從阜寧出發前往上海。在位于北緯33度50分、東經120度35分的位置時,兩艘日本艦在海關巡邏艇的陪同下命令它們拋錨。在海關官員登船后他們被迫在護航下前往青島,于1月29日7時30分抵達,在調查后,我以書面形式向足柄號提交了投訴,稱發生了關于英國船舶國籍的錯誤,并說“我要求必須立即釋放船舶,以便在1月30日8時繼續航行。”青島領事說:“在這封信中,我假設責任在于日本海軍,但在今晚與(日方)參謀人員的會面中,我獲知日本海軍拒絕承擔相關責任,而將責任推給海關。我要求參謀人員告知司令官,英國船只的改道權不必得到(日方)承認,而我打算在1月30日星期一早上8點乘坐船只前往上海。”

英國駐青島領事給英國駐上海及東京大使的電報(英國國家檔案館藏檔案:FO 23507/20-21)

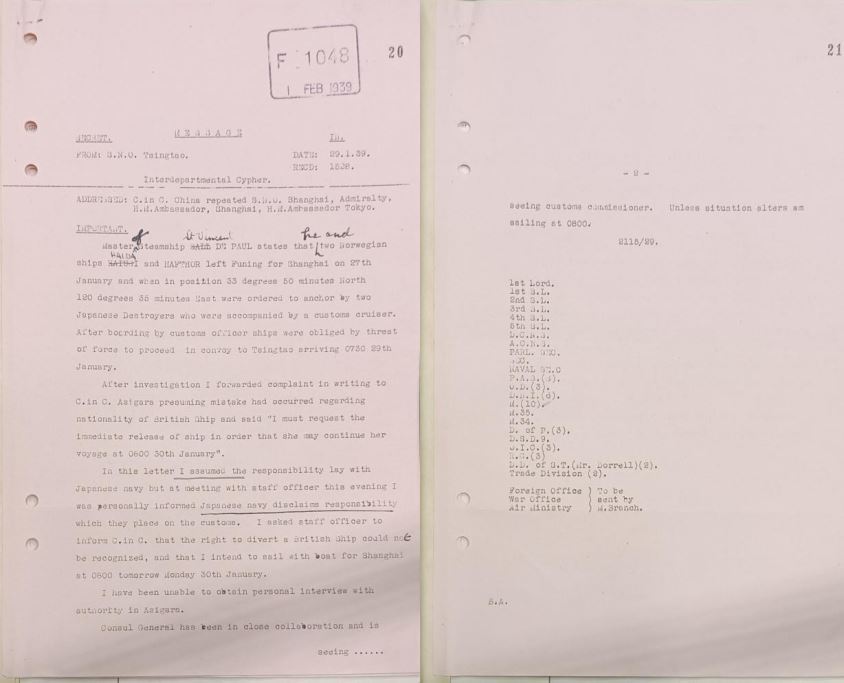

日本海軍駐青島的第四艦隊第十二戰隊由三艘艦艇組成,即HIJMS Ashigara(足柄號,旗艦)、HIJMS Nachi (那智號)和 HIJMS Haguro(羽黑號)

三、皇家海軍的強勢出手:一段幾乎導致二戰提前爆發的航程

此次扣押事件立即引發了英國皇家海軍的果斷回應。英國皇家海軍“伯明翰號”(HMS Birmingham)巡洋艦,在“福克斯通號”(HMS Folkestone)單桅帆船的陪同下,立即趕往青島,并于1939年1月29日抵達。英國軍艦在那里遭遇了包括日本海軍妙高級重型巡洋艦(みょうこうがたじゅうじゅんようかん)“足柄號”(HIJMS Ashigara)在內的日本海軍第四艦隊第十二戰隊。

英國皇家海軍伯明翰號 (https://www.world-war.co.uk/birmingham_story.php3)

伯明翰號,皇家海軍城級輕巡洋艦(Town-class light cruiser)的佼佼者,是當時全球海軍中最先進、最強大、最有效的戰艦之一。擁有近12000噸的排水量(標準排水量9100噸),750名船員,75000馬力,32節+的驚人速度,裝備Mk XXIII 6英寸艦炮,能在2分鐘內將9.5噸高爆彈射向18公里外的目標,射速為5秒一發。足以震懾任何敵人,盡管這次任務中,她并未全力展現速度,因為她身旁還有一艘看似不起眼的護航艦——1045噸的福克斯頓護衛艦(HMS Folkestone)。

然而,單憑武力并不足以解決問題。HMS Folkestone 的存在,看似微不足道,卻是伯明翰號威懾力量的絕妙補充:它提醒對手,伯明翰號的背后,還有更強大的力量。這正是皇家海軍在中國多年來奉行的策略——在強硬的外表下,隱藏著精明的策略。

緊張的外交談判持續近一天。伯明翰號艦長布林德上校、青島總領事馬丁先生,與日方的會談因日方高級軍官“星期天休息”缺席而破裂。布林德上校決定采取行動,決定伯明翰號于次日上午8點帶領被扣船只離開。

幾乎同時,布林德上校派遣19歲的見習軍官愛德華?阿什莫爾(Edward Ashmore,1919–2016,1970年11月成為海軍上將)帶領一支皇家海軍隊伍登上圣文森特?德保羅號商船。當夜相對平靜,但黎明時分,日方企圖登船,被阿什莫爾率領的隊伍阻止。各艦早早預熱引擎,準備就緒,組成以伯明翰號為首的護航編隊。

此時,馬丁先生卻陷入了噩夢:青島海關總署署長山本先生打來電話,質疑圣文森特?德保羅號的位置,并暗示如果該船在問題解決前離開,將會非常危險。馬丁先生沉著應對,說服山本同意派信使送信給伯明翰號,但信使卻因日軍哨兵阻攔而延誤。

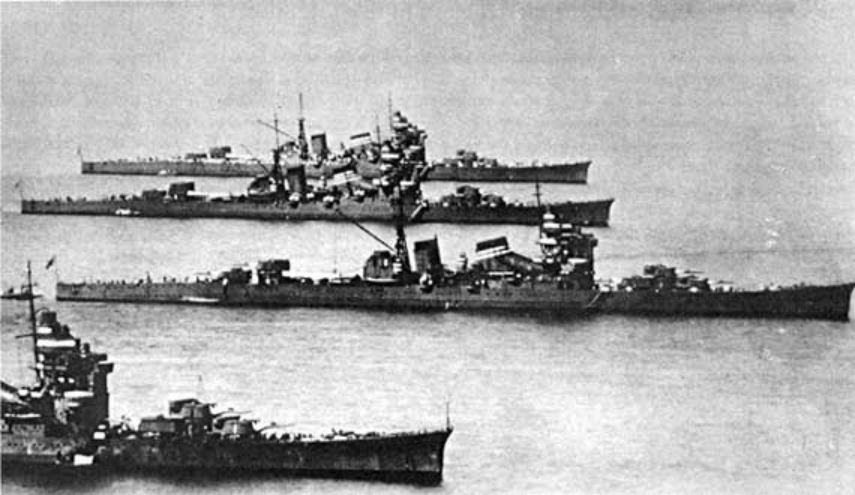

上午8點,伯明翰號準時啟航,同時,伯明翰號與三艘日本巡洋艦在戰斗狀態下進行了近距離對峙,炮口相對,劍拔弩張。布林德艦長在電報中說:“在我起航之時,氣氛十分緊張。”(英國國家檔案館藏檔案:FO 23507/25)盡管后來官方報告淡化了事件的緊張程度,但目擊者證詞顯示,這是一場任何一方稍不留神就擦槍走火引發大戰的危險博弈。

伯明翰艦長給英國駐上海及東京大使的電報(英國國家檔案館藏檔案:FO 23507/25)

英國選擇了威懾,而不是戰爭。如果英國屈服,將暴露弱點;如果布林德上校誤判形勢,則可能引發戰爭。青島事件體現了英國海軍在遠東地區多年來奉行的威懾策略,這種情況直到1968年蘇伊士以東的決定性轉變才有所削弱。這場危機,是英國在遠東維護自身利益的縮影,也是一場關于力量、策略和膽識的精彩演出。

英國皇家海軍福克斯頓號

青島事件發生在歐洲第二次世界大戰全面爆發前幾個月,它清晰地揭示了東亞地區日益加劇的帝國主義競爭。日本軍隊扣押一艘英國商船以及隨后皇家海軍的介入,表明兩大帝國主義強國之間發生了直接對抗。這不僅僅是一場小小的航運糾紛,更是深層地緣政治緊張局勢的體現。日本以所謂的地點差異為由扣押船只,可以被解讀為在爭議地區宣示控制權的借口,這與日本在中國的侵略擴張政策相符。這起事件,盡管沒有爆發公開沖突,卻揭示了和平的脆弱性以及即將爆發全球沖突暗流涌動。

日本在青島的行動,以及在中國其他類似事件,極大地侵蝕了國際法律規范和此前規范中國對外關系的“不平等條約”體系。盡管這些條約主要確立了西方列強的特權,但日本的侵略擴張直接挑戰了現有秩序和在中國運營的其他外國勢力的主權。一艘英國船只在可疑的借口下被扣押,導致海軍對峙,這表明規范外國在華互動的外交和法律機制已經崩潰。這暗示著從一個既定但失衡的規則體系,轉向一個日益由武力和單邊行動主導的體系。

四、悲壯自沉:1941年12月14日,香港

圣文森特·德保羅號不久在香港迎來了其最終命運。該船于1941年12月14日沉沒。盡管一些初步記錄將其沉沒原因報告為“不明”,但后來被證實該船是被故意鑿沉的。

該事件發生在1941年12月8日,日本于珍珠港襲擊后第二天入侵香港。面對壓倒性的日軍數量和軍事力量,駐港英軍采取了一項戰略措施:鑿沉他們的船只。這一行動旨在防止有價值的海軍和商業資產落入日軍手中。當時,作為“堅壁清野”策略的一部分,包括“塔瑪號”(HMS Tamar)、“特恩號”(HMS Tern)、“西卡拉號”(HMS Cicala)和“羅賓號”(HMS Robin)在內的多艘英國皇家海軍艦艇,以及其他商船,都在香港港口被鑿沉。

圣文森特·德保羅號的鑿沉體現了全面戰爭中的一項關鍵軍事策略:剝奪敵人的資源。英國寧愿直接損失,也不愿被俘虜并資敵。選擇摧毀有價值的資產,凸顯了香港防御的絕望性質以及阻止敵人獲得任何優勢的戰略必要性。而最初報告其沉沒原因為“不明”,一定程度上反映了香港淪陷期間的混亂和情況的快速惡化,以至于無法立即或準確記錄每艘船只的精確處置情況。

五、打撈后的命運:九龍丸

圣文森特·德保羅號在香港被鑿沉后,其故事并未結束。該船隨后被日軍打撈、修復并投入使用,更名為“九龍丸”(Kyuryu Maru)貨船。該行動是日本在占領香港期間,系統性打撈和重新利用在香港及其周邊被鑿沉的盟軍船只行動的一部分。這項大規模的打撈行動,使得許多大型船只在1943年初得到修復并重新投入使用,凸顯了日本的后勤能力及其通過俘獲噸位來增強其商船隊的戰略必要性,以及日本在戰時的資源利用能力及其利用俘獲資產來推動其軍國主義侵略擴張意圖。這種從其征服中獲得的直接經濟和軍事利益,抵消了其自身的航運損失。而文森特號也從英國所有轉變為日本所有,象征著第二次世界大戰期間區域權力動態的劇烈轉變,其中經濟剝削和資源獲取成為日本帝國擴張的關鍵組成部分。

世界秩序變遷的縮影

圣文森特·德保羅號的軌跡,從1939年在青島被扣押,到1941年在香港被鑿沉并隨后被重新利用為“九龍丸”,直到戰爭結束前再次被鑿沉,濃縮了二戰前后東亞地區動蕩且迅速變化的地緣政治格局。它的故事遠不止是一艘商船的簡單記述;它是一個引人入勝的縮影,反映了更廣泛的帝國主義沖突以及全球戰爭對海上貿易和國際關系的直接、殘酷的影響。

1939年1月的青島事件展示了日本的侵略擴張主義及其直接挑戰英國等老牌西方列強的意愿。這場涉及海軍力量和外交手腕的對抗,清晰地預示了即將席卷太平洋的更大規模沖突。該事件強調了由帝國野心助長的局部爭端如何升級為對現有世界秩序的直接挑戰。

1941年12月圣文森特·德保羅號在香港被鑿沉,是英軍一項絕望但具有戰略意義的行動。這一決定是英軍在面對壓倒性日軍軍事力量時的嚴峻處境,及時阻止有價值資產資敵的必要舉措。而該船隨后被日軍打撈并重新利用為“九龍丸”,說明日本在快速擴張時期有效的資源獲取能力。這種轉變不僅為日本的戰爭機器提供了急需的噸位,也象征著該地區經濟和戰略控制權從西方列強向新興的日本帝國的轉移。而該船在二戰結束前再次自沉的結局,則與當時日本戰爭機器幾近衰竭、無力維護自家商船正常航行的局面相關聯,預示了日本即將到來的戰敗投降的命運。

總而言之,圣文森特·德保羅號短暫而富有影響力的歷史,反映了20世紀中期重塑東亞和世界的權力劇變、國際規范的崩潰以及全面戰爭不可避免的殘酷現實。