聆聽鄉(xiāng)野的答案——傅菲《深山欲雪》新書分享會(huì)舉行

8月16日,“鄉(xiāng)野自有答案——《深山欲雪》新書分享會(huì)”在廣州花城文學(xué)院舉行。自然文學(xué)作家傅菲、寫作者陳思呈與《南方人物周刊》高級主筆謝曉,圍繞自然文學(xué)與傅菲新作《深山欲雪》的創(chuàng)作展開對談。

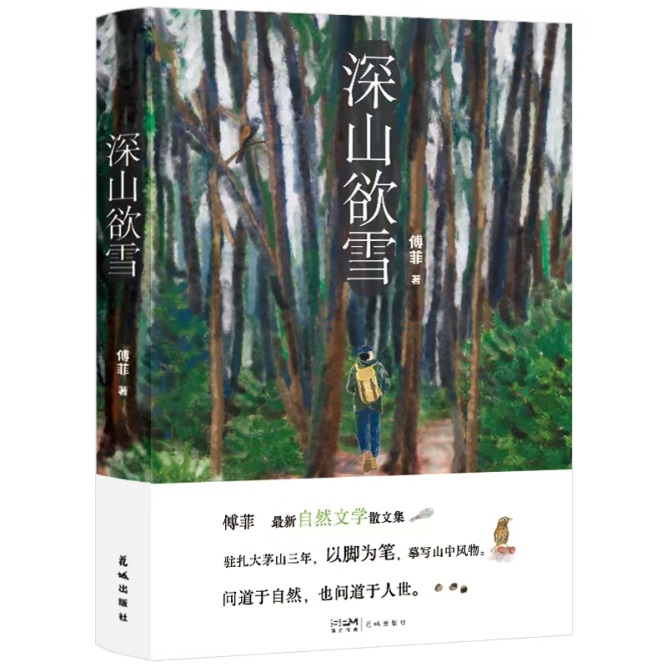

作為“深山三部曲”的收官之作,《深山欲雪》凝結(jié)了傅菲多年的心血,由花城出版社于今年5月推出,并在2025南國書香節(jié)上達(dá)成希臘語版權(quán)輸出。在分享會(huì)上,傅菲講述了本書創(chuàng)作背后的艱辛與探索。為了深入了解大茅山的自然生態(tài)與山民生活,他耗時(shí)近三年,徒步走遍了峽谷、荒野、山脈、河流,進(jìn)行了大量實(shí)地走訪。《深山欲雪》以知行合一的田野調(diào)查、獨(dú)特的自然觀察和充滿哲思與美感的文字,為讀者呈現(xiàn)了深山的奧秘與自然文學(xué)的獨(dú)特力量。傅菲坦言,這是三部曲中他耗費(fèi)心血最多的一本書。

分享會(huì)現(xiàn)場

《深山欲雪》

主持人謝曉探討了自然文學(xué)近年來備受關(guān)注的現(xiàn)象,并提出了其與城市焦慮加劇的關(guān)系的思考。對此,傅菲深入分析了時(shí)代背景。他認(rèn)為,工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、人口遷徙以及由此帶來的身份認(rèn)同困境、城市生活的普遍繁忙與壓力,共同造就了現(xiàn)代人對回歸自然的渴望。“自然文學(xué)、生態(tài)文學(xué)是對時(shí)代的呼應(yīng)”,傅菲指出,這種文學(xué)形式為城市讀者提供了一種通過閱讀來撫慰內(nèi)心、重新連接自然的途徑。

陳思呈則認(rèn)為,自然文學(xué)的魅力在于它能夠喚起人們對生命最元初、最樸素、最美好的部分的感知。她提到閱讀《深山欲雪》及《在烏蘇里的莽林中》等作品的感動(dòng),認(rèn)為自然文學(xué)能讓人用全新的眼光看待平凡事物,并為生命“打開多扇窗戶”,保持思維的彈性和感知的敏銳。

談及自然文學(xué)的創(chuàng)作,傅菲分享了自己多年寫作的寶貴經(jīng)驗(yàn)。他提出,自然文學(xué)寫作必須“始終返回自然的現(xiàn)場”,通過親身觀察與體驗(yàn)獲取靈感。創(chuàng)作者還需具備博物學(xué)知識(shí)和藝術(shù)化語言表達(dá)能力,但更重要的是對自然的深刻思考與熱愛——“以愉快的、熱烈的心情去熱愛大自然,就是一門最好的入學(xué)功課。”通過分享在山谷中觀察老鷹捕食小雞、在大安山峽谷發(fā)現(xiàn)豹的腳印等經(jīng)歷,傅菲指出,自然文學(xué)創(chuàng)作不僅是表達(dá),更是一種價(jià)值觀的傳遞,要通過文字展現(xiàn)對自然與生命的敬畏。

謝曉引用劉亮程的創(chuàng)作觀,認(rèn)為好的散文不能“貼到地面上”,而是要“讓思想飛起來”。 傅菲以“落葉是世界上最小的輕舟”為例,闡釋了聯(lián)想賦予平凡事物奇幻美感的力量。“在我的眼中沒有什么東西是不可以寫的,”傅菲說,“因?yàn)槿魏螙|西只是一個(gè)載具,承載我對世界的思考,我對世界的情感。”

陳思呈則以鄉(xiāng)村廁所遇癩蛤蟆、桂圓夜落鐵皮屋頂?shù)壬鷦?dòng)細(xì)節(jié),說明微小事物蘊(yùn)含的震撼。她認(rèn)為,散文寫作就是要捕捉這些心靈震撼的微渺瞬間。“我覺得萬物是平等的,在寫作的世界里,作家就像一個(gè)造物主,把一切呼喚過來、召喚過來,描述它。”

談及人工智能對寫作領(lǐng)域的沖擊,特別是散文這類根植于個(gè)人體驗(yàn)的文體能否被AI替代時(shí),兩位作家發(fā)表了見解。傅菲認(rèn)為,AI雖能組合詞語句子,但缺乏對深層語言邏輯的理解,更無法承載作家獨(dú)特的個(gè)性、氣質(zhì)與世界觀,也難以駕馭如《紅樓夢》般需要深厚人文底蘊(yùn)的宏大創(chuàng)作。陳思呈則指出,AI寫作的根本局限在于無法理解和復(fù)制寫作者獨(dú)一無二的個(gè)人感受與生命體驗(yàn)。“我的感受只有我自己知道。”她強(qiáng)調(diào),面對同一事物,不同個(gè)體的感受千差萬別,而散文寫作的核心價(jià)值,正在于表達(dá)這種不可被預(yù)設(shè)或模仿的主觀真實(shí)。

分享會(huì)尾聲,傅菲深情回顧了與花城的淵源。“我的第一篇自然文學(xué)作品就發(fā)表在《花城》,今天《深山欲雪》又來到了花城。”這場關(guān)于深山、鄉(xiāng)野與文學(xué)的對話,不僅是一場文學(xué)盛宴,更是一次心靈的洗禮,恰如傅菲筆下靜待落雪的深山,引人遐思。《深山欲雪》,以文學(xué)力量引領(lǐng)都市人重建與自然的精神聯(lián)結(jié),將持續(xù)為我們傳遞來自鄉(xiāng)野的真相與答案。

(攝影:鐘智)