蕭殷給魯迅寫信之新考

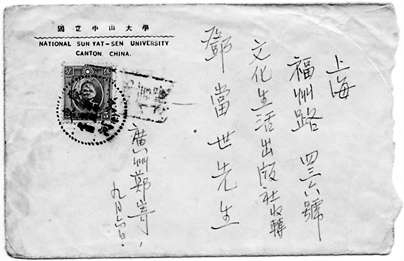

蕭殷寫給魯迅的信封 北京魯迅博物館提供

郵戳上的文字:“廣東”“廿?年九月七日”“沙(東)河”

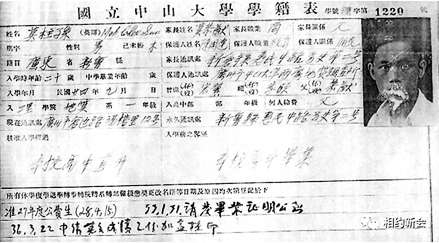

莫柱孫的學籍表,方框處為入學年月:“民國廿四年九月”

幾年前,北京晚報五色土曾刊登了筆者的《蕭殷兩次給魯迅寫信》一文,講述了我國著名的文學家與文藝評論家蕭殷,分別于1934年和1936年給魯迅寫信的故事。

1934年,蕭殷給魯迅先生寫了一封信,并隨信附上自己所寫的一篇作品——散文詩《變》,希望能夠得到魯迅先生的指導并尋找機會推薦發表。這封信的末尾署了他的真名:鄭文生,并附上了通訊處:廣州石牌中山大學第八宿舍莫柱孫先生。

1936年10月初,蕭殷再次給魯迅先生寫了一封信。在這封信里,他把散文《溫熱的手》寄去,希望得到魯迅的指教。

1936年10月9日的《魯迅日記》里有這樣的記載:“得蕭英信并稿。”因為信寄去后沒幾天魯迅便去世,當時的蕭殷并不知道魯迅是否收到了他的信和文稿。直到42年后的1978年4月10日,上海復旦大學中文系《魯迅日記》注釋組里有同志推測魯迅日記里的“蕭英”可能是蕭殷,便寫信問他,此時的蕭殷才知道,魯迅收到了他寄去的信和文章,并將此事寫在日記里。

不過,蕭殷第二次寫給魯迅的信和《溫熱的手》的文稿不知去向,《魯迅藏同時代人書信》和《魯迅許廣平所藏書信選》兩書中未見收錄,北京魯迅博物館的檔案里也沒有發現。

最近幾年,筆者一直在關注蕭殷兩封信的研究進展,通過查閱更多資料,筆者也有了新發現。

最重要的一個發現是蕭殷第一次給魯迅寫信的年份并不是1934年。

蕭殷寫給魯迅的第一封信的落款處只有“鄭文生謹上 九月六日”,并沒有署年份。這封信收錄于《魯迅藏同時代人書信》《魯迅許廣平所藏書信選》中,兩者均把這封信的年代定為1934年9月6日,但兩者均未提及此信判定為1934年所寫的依據。

筆者于2022年1月查閱了由北京魯迅博物館提供給蕭殷文學館的相關資料,即當年鄭文生寫給魯迅的信、散文稿以及信封之后,有了新的結論。

這封信使用的是國立中山大學的信封。根據史料,1934年,中山大學由原來的廣州市區文明路遷往廣州近郊的石牌。信封上的郵戳,有“廣東 廿?年九月七日 沙(東)河”的字樣,其中的“沙(東)河”為當時石牌中山大學所隸屬的郵政分局的名稱。

由于郵戳上日期字跡模糊,“廿”下面的字并不確切,只能看到較扁的字形,像“三”,也像“四”。如果是“三”,那就是民國廿三年,即1934年。筆者推斷,《魯迅藏同時代人書信》《魯迅許廣平所藏書信選》兩本書判斷此信寫于1934年,可能就是依據這個郵戳。

那么,有沒有其他證據可以旁證這封信的寫作與寄發的年份呢?答案是有的。那就是信里兩處提到的“通訊處”地址:“廣州石牌中山大學第八宿舍莫柱孫(先生)轉”。

前段時間,筆者查閱到莫柱孫的家鄉新會,有一家媒體刊登了《著名地質學家莫柱孫,一生獻給祖國地質事業》一文,文中有莫柱孫的介紹:“學習成績很好,民國二十四年(1935年)高中畢業時,獲得免試直升入國立中山大學。”

這篇文章還提供了國立中山大學的學籍表,表中顯示,莫柱孫的入學時間為民國廿四年九月,即1935年9月。

根據學籍表,筆者進行了如下推測:1935年9月,莫柱孫升入中山大學,有了固定的宿舍——第八宿舍。此時鄭文生正好利用暑假到廣州找工作,住無定所。于是,他利用剛剛開學,大家彼此并不熟悉的空當,住進了莫柱孫的宿舍,并采用莫柱孫的宿舍作為自己的通信處。

如果是1934年9月6日寫的信,莫柱孫尚未升入中山大學,鄭文生不可能在給魯迅先生寫信時留莫柱孫的宿舍作回信的通訊地址。

更有力的證據是,鄭文生的信是寄往“上海福州路四三六號文化生活出版社收轉鄧當世先生”。“鄧當世”就是魯迅先生。文化生活出版社是1935年5月由巴金等創辦于上海,初名“文化生活社”,曾編輯出版《文學叢刊》《現代長篇小說叢書》《譯文叢書》等。1935年9月,改名為“文化生活出版社”。

鄭文生寄信地址是“文化生活出版社”,說明時間應在文化生活社改為文化生活出版社之后。由此筆者可以推斷,信封上的郵戳應該是“廿四年九月七日”,即1935年9月7日。

蕭殷第一次寫信給魯迅先生,其緣由為何?筆者分析,或許與他的同學賴少其有關系。

賴少其與蕭殷是廣州市立美術學校的同學。他們意氣相投,共同參加了廣州的進步學生運動。青年時代的賴少其滿懷戰斗激情,被魯迅先生譽為“最有戰斗力的青年木刻家”,他也是中國新興木刻運動的開拓者之一。

賴少其1935年把自己創作的小說《刨煙工人》寄給魯迅。魯迅1935年6月29日給賴少其回信。他對賴少其的《刨煙工人》,給予了肯定的評價,并推薦到良友公司的《新小說》。蕭殷當時與賴少其交往甚密,肯定知道了賴少其寫信給魯迅并收到回信的事,因而也受到鼓舞。當9月初住到中山大學莫柱孫宿舍后,于9月7日寫信給魯迅,附上了散文《變》,求魯迅指導并推薦發表。

雖然現在我們并不知道魯迅是否有回信,但可以肯定的是,這一年的蕭殷,在小說創作上達到了一個高峰。1935年開始,蕭殷在廣州《民國日報》副刊《東西南北》連續發表了二三十篇小說。

關于第二封信中,《溫熱的手》原稿不知去向一事,筆者和蕭殷文學館的工作人員也進行了長達四年的搜尋,始終沒有收獲。

后來查閱到蕭殷在1981年7月接受鄭心伶的采訪時有一段詳細的說明:

另外,我寄了一篇散文給他,叫《溫熱的手》,不是溫暖的手,是溫熱的手,記得是寫一個老革命對一個彷徨的青年人,使他得到很大的鼓舞。我寫的《溫熱的手》這篇散文(現在都沒辦法找到),在(廣州)《市民日報》發表的,寄給魯迅先生以后我就發表了。

《溫熱的手》曾發表在《市民日報》上,有了這個線索,也燃起了一絲希望。

2023年,在編《蕭殷全集》時,編撰人員在廣東省中山圖書館特藏部,找到了部分《市民日報》,但沒有發現發表《溫熱的手》。因為時間久遠,報紙收藏不全,或許刊登《溫熱的手》的那期報紙正好沒有收藏。

筆者希望有機會能夠找到齊全的《市民日報》,并從中找到蕭殷的《溫熱的手》。