王安憶:讀花人說——涂瀛論紅樓

看涂瀛論《紅樓夢》,有幾處意料之外。一是林黛玉應有家資,并不如歷來以為,孑然一身入賈府,揚州奔父喪回來,不過帶些書籍。寶玉曾向王夫人提供一副丸藥方子,耗資三百兩銀子,保管妹妹藥到病除,在座人不當真,只作玩笑,鳳姐倒作證確有此方,但又把話題扯到薛蟠身上,引得王夫人念咒:“阿彌陀佛,不當家花花的!”寶釵建議每日吃燕窩粥,滋陰補氣,她顧慮道:“我是一無所有,吃穿用度,一草一紙,皆是和他們家的姑娘一樣,那起小人豈有不多嫌的。”最后寶釵承擔下來,暗地遣送燕窩冰糖,添補了這項額外的用度。黛玉病情沉重,紫鵑托周瑞家的問鳳姐預支月錢,鳳姐秉公辦事:“一個人開了例,要是都支起來,那如何使得呢。”送了幾兩體己了事。倘要是有自家的錢財,何至于要吃這個軟釘子!按常理推,林如海稱得上世家,祖上襲過列侯,起初封襲三世,承隆恩額外加封,又襲一代,到他輩,便從科第出身,殿試取第三名,探花,升至蘭臺寺大夫,其時欽點巡鹽御史,鹺政揚州。(按,中國藝術研究院紅樓夢研究所一九八一年校注本,人民文學出版社發行的三卷本《紅樓夢》,“蘭臺寺大夫”注為:“蘭臺是漢朝宮內藏書的地方,由御史中丞主管,兼任糾察。后因稱主管彈劾的御史臺為蘭臺,御史府也叫蘭臺寺。”)官品相當高了,而“巡鹽御史”則是有實權的。眾所周知,清初揚州位于運河沿線,是為長江中下游流域的食鹽供給基地,兩淮鹽業的八大商總聚集在此。曹雪芹祖父曹寅曾任兩淮鹽漕監察御史,去世后,由其內侄李煦繼任,多少有肥水不流外人田的想頭,單是派發鹽引,即經營牌照,控制產銷和稅收,明里暗里通融,就生出多少利好。就算林如海出身書香之族,潔身自好,按清代養廉銀制度,正當收入也是可觀。所以,林黛玉當有遺產繼承,那么錢去哪里了呢?涂瀛給出一條線索,那就是林如海發喪,由賈璉陪同黛玉前往裝殮,話說到此,便可收起,否則,就變成推理小說了。

想不到處第二,在“鶯兒贊”一節,寶玉、寶釵成婚,照例襲人、鶯兒同是收房大丫頭,好比鳳姐的平兒,薛蟠尚未正娶,先收了香菱,趙姨娘、周姨娘大約也是賈政的貼身丫頭,或者王夫人的陪房。襲人早在提親之前,就已經內定,所以很關心誰是大太太,為自身處境想,力挺寶釵,排拒黛玉,不負苦心得其所哉。再然后寶玉離家,襲人發放出去,當正配的迎娶,嫁于蔣玉菡,恰就是寶玉的舊人,終修得正果。鶯兒呢?“贊”中寫道“鄭靈之鼎已無異味矣”。典出《左傳·宣公四年》“楚人獻黿于鄭靈公”的故事,鄭靈公熬制羹湯,請眾大夫共享,偏不分公子宋(字子公),子公自行伸指沾鼎中羹湯,拂袖而去,即日后“染指”一詞的來歷。寶玉素常和鶯兒親密,襲人請鶯兒到怡紅院打絡子,鶯兒發表一番顏色的弘論,把寶玉鎮住,見她“嬌憨婉轉,語笑如癡”而“不勝其情”,說道:“明兒不知那一個有福的消受你們主子奴才兩個呢!”不料想,自己倒成了“有福的”。然而此一時彼一時,不止鶯兒,連秋紋、麝月一干人都不見其蹤。要知道,這兩個可是過了王夫人眼的。抄檢大觀園之后,王夫人親到怡紅院視看,攆走大半女孩子,寶玉哭向襲人:“怎么人人的不是,太太都知道,單不挑出你和麝月秋紋來?”卻沒有逃過又一輪清理階級隊伍,試期漸近,寶釵和襲人兩個商量,生怕寶玉再犯輕薄的老毛病,將身邊人一一點數,“狐媚子”五兒要嫁人了,麝月、秋紋是和二爺頑皮慣了的,好比有了前科,就靠不住了,唯有鶯兒穩重,而且寶玉不大理會。這就和前番形象不符了,或許受寶釵調教,抑或有晴雯的前車之鑒,改了性,留她帶著小丫頭服侍,僅夠用的了。及此,臥榻之側,再沒有異己。

這兩宗隱情,顯然出自世事洞察所見,不屬“紅迷”通有的纏綿悱惻。而公認成顯學的疑案,可卿之死,卻未曾提及。“論贊”中一節形容她的柔媚多情壽夭,遭際則非屬天災,而是人禍,似有暗示,但淺嘗輒止。參看“賈珍贊”,滿紙痛罵,也未有涉及。讀花人既是市井見識,又似有潔癖,凡陰晦齷齪都避之不及,“問答篇”專列一項,為妙玉翻案,就是從此而來。

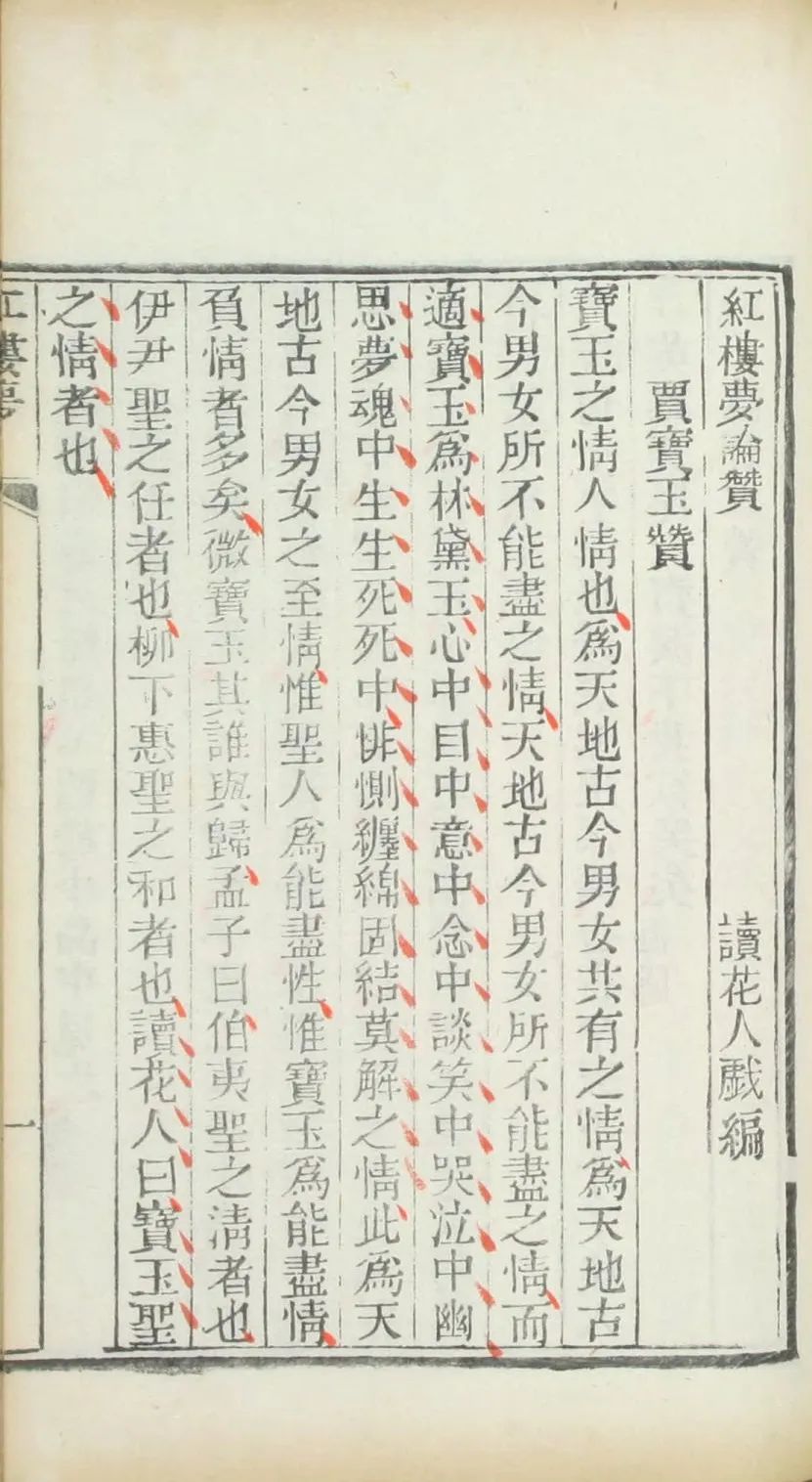

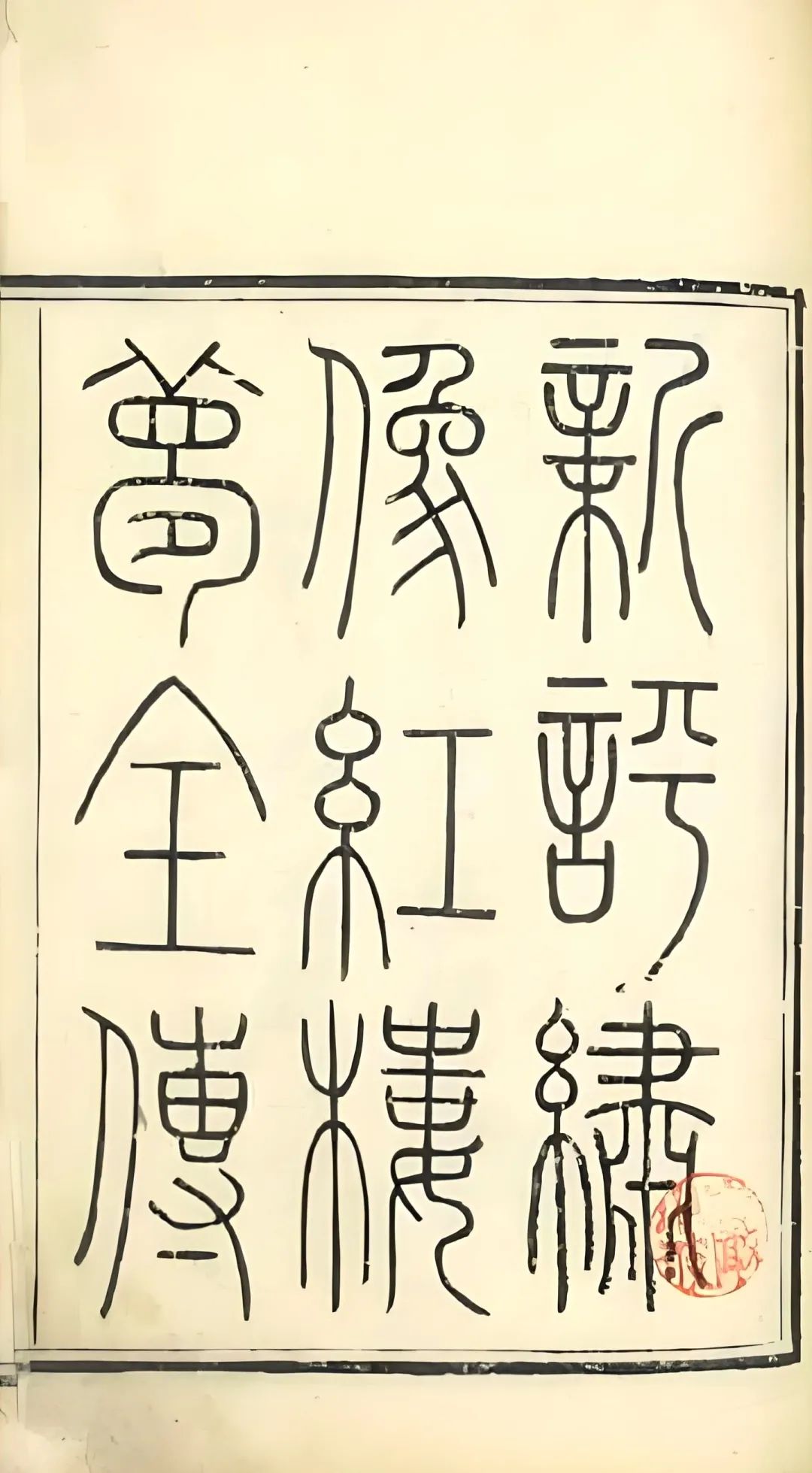

讀花人《紅樓夢論贊》(收入《新評繡像紅樓夢全傳》)

涂瀛,字鐵綸,號讀花人,清道光年間人,生平記載多以“紅學家”稱,存世《紅樓夢論贊》《紅樓夢問答》,收錄于王希廉《新評繡像紅樓夢全傳》。我對古典文學有隔膜,所知甚少,不善查考,只能從文本中求實。何炳麟跋文稱“桂林鐵綸涂君瀛”,又一跋者邱登寫“昔宦桂林牽率塵網風雨扃戶有石其語”,邱登亦寫“紅樓夢贊”,文字中有“桂林涂鐵綸孝廉瀛深情人也”。籍貫桂林不會錯了,中過試場,做過官,又卸官,鐘情于“紅樓”,自號“讀花人”,必是才子氣重。桂林這地方,歷來有“山水甲天下”之譽,明清為廣西省會,轄區內地名:秀峰,疊彩,七星,雁山,象山,仿佛大荒山無稽崖青梗峰。涂瀛文章以塵世論“紅樓”,“賈雨村”說“甄士隱”,用邱登話“翻空妙惟征實”,頗有些類似張愛玲說楊貴妃和梅妃爭寵,“簡直是本埠新聞里的故事”,人生樂趣也就在此。太虛幻境美雖美,畢竟太過渺茫,不如常倫常態有共情。倘若牽強附會,國民政府桂系軍閥白崇禧的后人白先勇,所寫小說亦仙亦俗,人都是現世相,卻有巫覡氣,比如玉卿嫂。不定是通竅山水,又善解人意,方才將正史寫成漁樵閑話。為揣摩讀花人心思,卻扯得遠了。《紅樓夢》一經問世,不知涌出多少讀書人和評書人,也是時代風尚。自公元九世紀起始,長江中下游,便有書坊,司售刻本,到明清成鼎盛之勢,那涂瀛先生不過滄海一粟。有次和宗璞先生聊天,說起高鶚的后四十回,請教先生意見,回答是肯定的,基本續得上曹雪芹前八十回,因為時代最接近。曹本八十回最早的抄本庚辰本問世于乾隆二十五年(1760),收入后四十回的程高活字本發行在乾隆五十六、五十七年,相距三十余年。《新評繡像紅樓夢全傳》刊行于道光十二年(1832),隔了嘉慶朝的二十五年,從全本到讀評,滿打滿算又是四十年,許多人和事尚可前后兼顧。同一個王朝天下,所贊所問,應是切得著脈象,也就敢實寫紅樓夢。

《新評繡像紅樓夢全傳》

“問答”第一題,“紅樓夢伊誰之作”,大剌剌道“我之作”,理由“語語自我心中爬剔而出”,意思他說即我思我想。第二題則直指違和之處,那就是,既然如此,替妙玉翻案又是出于什么用心?小說第五回,寶玉入太虛幻境“薄命司”看冊子,正冊中的一頁,畫著泥垢中的美玉,斷語:“欲潔何曾潔,云空未必空。”應得上第一百一十二回“活冤孽妙尼遭大劫”,公認冊子的圖讖指妙玉沒有錯。涂瀛偏別開生面,網羅另一路原委。“妙玉贊”一節來回讀過數遍,百思不得其解,最后請年輕的同事陶磊幫忙。陶磊他古文有童子功,博士師從香港中文大學資深教授王宏志,研究佛經翻譯歷史,頗費一番腦筋,既要訓詁,又須解評書人款曲,再加后現代解構主義,終釋出原意。妙玉失蹤發生在賈家式微,可謂外辱內亂,早已不是出家人修行之地。其時,賈母出殯,合家伴靈,只賈云、林子孝留守,恰逢強盜來襲,便趁亂放人。列舉兩條證明,一是“其師神于數者”,指的第十七回,林子孝家的敘述妙玉來歷,說她的師父有遺言:“衣食起居不宜回鄉,在此靜居,后來自然有你的結果。”如師父先天神數,如何不提前報警,任由弟子遭此不堪?又有二,“而幻境重游,獨不得見一面”,一百一十六回,寶玉失玉,鬧得沸反盈天,不期然間,魂魄出竅,重游太虛幻境,先遇尤三姐,后遇鴛鴦,再是林黛玉、晴雯、鳳姐、秦可卿、迎春,一干故人都任了新職,唯不見妙玉。按坊間傳說,妙玉被搶了去,不能依從,被殺了,塵緣了結,而她尚未歸籍。這極有可能誤傳,“然則其去也,非劫也”,實是神龍見首不見尾。問讀花人竟然違曹雪芹初衷,另起首尾,其意何在?回答曰:“第覺良心上煞有過不去處!”猶可見出純良性情,不忍使高潔女子落入泥淖。并非婦人之仁,你好我好大家好的俗套,而是善惡兩分,不容半點混淆。第三問,能否自許寶玉,回答“能”,那么:“何以痛詆襲人也?”笑答“我止不能為襲人之寶玉”,意思大約是不能接受襲人。世人詬病襲人虛假不義,已成共識,讀花人則更嚴苛,“論贊”中襲人一節,舉北宋蘇洵論王安石作比:“王安石奸,全在不近人情”,就比較容易提防;“襲人者奸之,近人情者也”,所以迷惑人。黛玉、晴雯死,芳官、蕙香被逐,秋紋、麝月受控,都與之脫不了干系。如若在寶玉離家走前死去,或可以賢名始終,偏偏老天留她在世,患得患失,終是茍且偷生,嫁給了蔣玉菡,一生真偽水落石出。這話說得狠,讀來過癮,批點人梅閣,亦跋者何炳麟稱:“不作襲人贊讀通,即作襲人贊讀快”,即大快人心。甚而至于怨懟寶釵,這就需要一點膽識了,因是賈府上下無可指摘的得人心者,而微詞正出自此,曰“深心人也”,再問“于何見之”,就在“交歡襲人”!讀花人不免惘然,按“君子與君子為朋,小人與小人為朋”的普遍原則,寶釵和襲人分明兩種人物,無論身份知識,都不可同日而語,于是“吾不識寶釵何人也,吾不識寶釵何心也”!然后自問自答:“古來奸人干進,未有不納交左右者。”用“奸人”比寶釵,情急之下,不免言重了。看“論贊”寶釵一節,措辭平和,卻不減機鋒。慣常例舉的幾項,不外偷聽小紅私語,甩鍋給黛玉身上;金釧兒跳井,開解王夫人“多賞他幾兩銀子發送他”,諸如此類,讀花人不提,著眼人際關系:“以鳳姐之黠,黛玉之慧,湘云之豪邁,襲人之柔奸,皆在所容,其所蓄未可量也。”所以謂之“心深”。然而,一旦利益交集,決不手軟,比如爆料黛玉死訊,讓寶玉斷了想頭,殺伐果決。“贊”中還列有一項“促雪雁之配”——從文中看,倒不是寶釵所為,只可說默許,又怎么能怪她?不是早有話在先:“女孩兒家的事情是父母做主的,如今我父親沒了,媽媽應該做主的,再不然問哥哥。怎么問起我來?”所以,本人無須擔責半點。“贊”中還說,勸寶玉讀書求仕,遭了冷臉,尋機反擊。寶玉沒話找話,說了句姐姐體豐怯熱好比楊妃,不料寶釵大怒,回道:“我倒像楊妃,只是沒有一個好哥哥好兄弟可以作得楊國忠的!”緊接又借小丫頭靛兒找扇子,厲聲道:“你要仔細!我和你頑過,你再疑我。和你素日嬉皮笑臉的那些姑娘跟前,你該問他們去。”這話就說得明白不過了,論贊者用了“潑醋”一詞,指摘道:“所為大方家者竟何如也。”雖言猶過及,但揭開了溫柔面紗下的真面目,露出崢嶸。

將“木石前盟”“金玉良緣”三生石上讖言束之高閣,不說仙緣,只說塵緣,合了人情洞察皆文章的古訓,又是明清敘事文學的要旨。事實上,曹雪芹定然接觸過話本傳奇一類的通俗讀物,“紅樓”二十三回目“西廂記妙詞通戲語,牡丹亭艷曲警芳心”,就是證明。

襲人畫像(《新評繡像紅樓夢全傳》插圖)

寶釵和襲人頗占了讀花人的筆墨,除寶黛悲劇的當事人外,還因為這兩位涉世心重。襲人尚可解釋,身為奴婢,無有背景,凡事憑一己之力打下江山。寶釵呢,就費點思量了,大家閨秀,養尊處優,何須自謀前程,又哪里來的社會閱歷經驗,供她做謀劃?身在閣中,可說處處掣肘,周轉騰挪的余地更有限,如“問答”所說,“而故深之”,需旁敲側擊,才能顯山露水。

《紅樓夢問答》先以寶釵和黛玉作比:“寶釵善柔,黛玉善剛,寶釵用屈,黛玉用直,寶釵循情,黛玉任性,寶釵做面子,黛玉絕塵,寶釵收人心,黛玉信天命不知其他。”柔屈可應百變,剛直則易折;循情者因勢利導,左右逢源;任性者一意孤行,進退失據;做面子者八面玲瓏,絕塵者四方碰壁;收人心者耳聰目明,其實如履薄冰,賈母主持慶生,問有什么喜好,寶釵件件按老祖宗的口味,非平時留意,如何正中下懷?皇妃娘娘送出個燈謎,早已經有了答案,嘴上還一徑說難。因為金鎖和玉石相配的妄語,舉止間時刻謹慎避嫌。信天命一說就需要些解釋了,應不是“盡人事聽天命”的宿業,或更接近莊子《逍遙游》中的自由世界。第二十二回,寶釵黛三人談禪,寶玉為女孩兒們與他生隙,慪氣寫一偈:“你證我證,心證意證。是無有證,斯可云證。無可云證,是立足境。”意即萬境歸空,才是立足之境。黛玉嘲笑他不徹底,續了兩句:“無立足境,是方干凈。”寶釵接著說一段六祖惠能的故事,以一偈“菩提本非樹,明鏡亦無臺,本來無一物,何處惹塵埃”,繼承了衣缽,將形而上又降到形,無用無功回到有用有功。禪這樣東西,實是佛的入世門,黛玉則是出世的。

寶釵畫像(《新評繡像紅樓夢全傳》插圖)

讀花人又將襲人與晴雯套用著來一問,襲人對寶釵,晴雯對黛玉。前者無須贅言,先頭說的“交歡”一詞便可證明,至于晴雯比黛玉,也有蹤跡可循。賈府上層籌劃端肅風化,收集下方意見,王善保家的特指出晴雯,王夫人向鳳姐問,“有一個水蛇腰、削肩膀、眉眼又有些像你林妹妹的”,想必就是她了!晴雯死后,寶玉作祭文“芙蓉女兒誄”,黛玉聞知,與他商量其中“公子”和“女兒”的對句,先改成“小姐”對“丫頭”,后定為“茜紗窗下,我本無緣;黃土壟中,卿何薄命”。黛玉頓時變色,仿佛聽見讖語。所以,用涂瀛的話說,襲人是寶釵的影子,以襲人寫寶釵;晴雯是黛玉的影子,以晴雯寫黛玉。以“副冊”“又副冊”影射“正冊”——太虛幻境的警幻仙姑所說,“金陵十二釵正冊”即貴省中十二冠首女子,“副冊”“又副冊”則次之,其余無冊可錄的,皆庸常之輩。那座次,甚或無座次,其實是仙籍的人間相。而讀花人自許寶玉,從他眼里看出去,位無尊卑,人無正副,唯有一別,有情和無情。

按影子說論,寶玉和黛玉的木石前盟有沒有紅塵投射?有,鳳姐地藏庵拆散的姻緣,長安守備公子和張家金哥是“遠影”,那都是上不了冊子的庸常人物,好比云泥之別;賈薔和齡官為“近影”——那齡官確有黛玉之風,元春省親,欽點她再做兩出戲碼,《游園》和《驚夢》,她偏偏要本角戲《相約》和《相罵》,想是閨門旦的行當,前兩折卻是青衣戲。寶玉央她唱曲子,多少人巴不得的事,就是不從,心思全在賈薔身上,薔薇花下畫“薔”字,可謂黛玉葬花的別景。賈薔其誰?寧府正派玄孫,父母早亡,說起來也是個紈绔,但在齡官身上動了真情。寶玉不由長嘆,想即便一個園子里的,“我竟不能全得了。從此后只是各人各得眼淚罷了”,這是初悟。到第九十一回里,黛玉和寶釵前嫌盡釋,與寶玉也無猜忌,風平浪靜,卻不知,大事已經裁定。寶玉疑惑寶姐姐對他冷淡,黛玉問道好和不好則又如何,愣怔片刻,大笑道:“任憑弱水三千,我只取一瓢飲。”這一幕好像佛祖拈花微笑,終為徹悟吧。再接著木石前盟的人間投影——潘又安和司棋是“情影”,一同向生,一同向死;柳湘蓮和尤三姐則是“無情影”,情生一地,天各一方。“無”不是相對“有”,亦不是“無”,而是“空”,即先前頭里“好了歌”的“了”字。以那跛足道人的釋解:“若不了,便不好;若要好,須是了。”柳湘蓮裝殮畢尤三姐,隨道人墮入空門,實是寶黛結局的預演,因而稱之“無情影”。遠影、近影,有情、無情,都是現世相,射覆的寶玉、黛玉的真身,卻是赤瑕宮神瑛侍者和三生石畔絳珠草。他們的盟約源出于“還淚”,有點類似西方人的“原罪”。

黛玉畫像(《新評繡像紅樓夢全傳》插圖)

再續影子說論,齡官是黛玉的“銷魂影子”,無須多說;藕官是黛玉的“離魂影子”。藕官又是哪一出里的?杏花樹下燒紙的那個,犯了大忌,多虧寶玉替她搪過去,原來祭的菂官,兩人一生一旦,日久生情,竟假鳳虛凰,用芳官話說,就是“瘋傻”,說她“離魂”無疑最恰當。黛玉本是三生石畔絳珠草,雌雄合體,得換人形,修成女體,方才有一段世間情話。

下一問卻有趣:“傻大姐是誰影子,曰是醉金剛影子。”這傻大姐無疑是榮寧二府的邊緣人。甄士隱夢中所見,一僧一道帶下塵世的“一干風流孽鬼”里并沒有她,可見入不了籍的,卻專給了一贊并一問。“贊”說:“傻大姐無知無識,純然如彘,而實為紅樓夢一大關鍵,大觀園中落之故,實始于此。”果不其然,無知無覺中推形勢轉變,一是拾了繡春囊,引起查抄;二是透露絕密“掉包計”,可要了黛玉的命!涂瀛舉三個典故,意為說明歷史的偶然性:宋之逐狗,楚之獻黿,周之賣檿弧箕服者。第一例,出自《左傳·襄公十七年》,宋國大臣華閱死后,弟弟華臣欺凌侄子皋比,殺總管,囚禁總管之妻,強索璧玉。宋平公大怒,以破壞宋國政令驅逐華臣,地方官則息事寧人,取退讓之態,樹欲靜而風不止,忽有瘋犬躥來,民眾合力追趕,破華臣家門而入,華臣以為前情爆發,驚懼逃亡。第二例,與前面所說“鶯兒贊”里“鄭靈之鼎”同典,借用目的則有不同,小緣由造成大禍端。第三例,《史記·周本紀》寫,宣王時,有坊間女童歌謠:“檿弧箕服,實亡周國。”“檿弧”即山桑木制的弓,“箕服”為箕木制的箭袋,于是下令捕殺集市上售賣檿弧箕木的一對夫婦。夫婦倆聞風而逃,路上拾得女嬰,即是褒姒,長成后入宮,為周幽王寵幸,“烽火戲諸侯”說的就是她。然后,“西夷犬戎進攻幽王,幽王舉烽火征兵,兵莫至,遂殺戒幽王于驪山下”。總之,大風起于青萍之末。傻大姐就好比宋之逐狗的“狗”,楚之獻黿的“黿”,童謠中的“檿弧箕服”。讀花人疑道,“人耶妖耶”,冥冥中似有使命交付,卻昏昏然不覺,因此發問誰是影子,回答:醉金剛!醉金剛本名倪二,街頭混子,以高利貸為生,通常惹不起,卻有個義俠之名。賈府族人賈蕓想在新園子里謀事,籌劃伴手禮送主事的鳳姐,到舅家的香料鋪子賒冰片麝香,碰了釘子,萬想不到,撞上倪二,喝了酒,定要借銀子給他:“你我作了這些年的街坊,我在外頭有名放賬,你卻從沒有和我張過口。也不知你厭惡我是個潑皮,怕低了你的身份;也不知是你怕我難纏,利錢重?”所以,高低不要利息。賈蕓有了銀子,買香料敬上,果然得了個植樹的美差,又因此邂逅知己小紅,那小紅且被提拔到鳳姐跟前,可說風云際會。賈蕓心里雖想著“改日加倍還他也倒罷了”,真到“還他”的時候,卻愛莫能助。一百零四回,倪二趁醉耍賴,攔在賈雨村轎前,被帶進衙門,家人求賈蕓通人情。他以為只要姓賈都是通天的人物,豈不料侯門里也有三六九等,恰逢賈府多事之秋,那賈蕓連門都進不去,又怎么說得上話。倪二自然以為賈蕓不肯使力,發狠要鬧他一場,有的沒的抖落出來告官,“錦衣軍查抄寧國府,聰馬使彈劾平安州”由此發起,這就叫“醉金剛小鰍生大浪”,誰料想位高權重的賈家竟栽在這一節上。這倪二實不像《紅樓夢》“情僧錄”的人物,倒像《水滸傳》里落了草的匪幫,且是個異類。依讀花人的正反觀,太虛幻境是實,紅塵世界是影,按今天的話,就是逆行。傻大姐每一回肇禍,都在大觀園,投到市井,就是倪二。

凡冊子上人,都有前緣,仿佛天上的星宿化作凡胎,以文中人對文中人,猶不足以證明“影”和“形”。于是另起一大問,以史籍上的風流人物比擬。寶玉似武陵源百姓。陶淵明《桃花源記》中,武陵人忽踏一地,仿佛蹈入世外,“男女衣著,悉如外人,黃發垂髫,并怡然自樂”,“乃不知有漢,無論魏晉”,一家家設酒宴請,留客幾日,方依依送別。“怡然自樂”一句,格外像寶玉,園中人商議詩社,各人起個號,輪到他,寶釵先提“無事忙”,后又擬“富貴閑人”,最后落定“怡紅公子”,都是他。家道漸呈衰微之態,先是秦可卿托夢王熙鳳,提醒“否極泰來”的古訓,然后閨閣中都動起來,獻策開源節流。最不食人間煙火的黛玉,也向寶玉說道:“如今若不省儉,必制后手不接。”寶玉并不愁煩,只說:“憑他怎么后手不接,也短不了咱們兩個人的。”于是接著玩樂他的,這才是“不知有漢,無論魏晉”。喜聚不喜散的天性也像似武陵源人,來了個生客,一見如故,仿佛久別重逢。如此一個樂天派,歷經離散無常,尤其生出虛空,“滿紙荒唐言,一把辛酸淚”便由此而來。

林黛玉生來悲天憫人,深知有聚必有散,索性不聚罷了,也是前緣所定。三生石上欠下的甘露,要將一生的眼淚還他,必有個孤寂的身世、凄楚的遭際、感時傷懷的性子。與古今人作比,讀花人對應的是賈長沙。賈長沙,賈誼,詩書過人,少年得志,漢文帝時入仕,步步高進。性情中人在官場,猶如林黛玉寄人籬下,可謂“一年三百六十日,風刀霜劍嚴相逼”。幾經起落,后任梁懷王太傅,梁懷王墜馬不治,深為自責,本就是好哭之人,閑來無事迎風流淚,于是號泣年余,絕粒五日,終于淚盡身亡,人稱“哭死”,年三十三歲。這是黛玉,寶釵呢,漢高祖!以帝王擬閨閣,看起來不妥帖,但不是有一句“治大國如烹小鮮”,反過來,則烹小鮮如治大國,就也說得著。初時,起兵響應陳勝、吳廣草莽揭竿,再乘隙項羽亡秦,率軍入關,攻占咸陽,先聯手,后爭天下,縱橫捭闔,立皇位,開新朝,稱漢,即滅大小諸侯——管窺之下,可否聯想“鶯兒贊”中設疑:“其后與秋紋麝月不知所終。”

不知讀花人有意還是無心,寶黛二位都以西漢作比,在中國人心中,“漢”大約是歐洲人的古希臘,現代政治、經濟、國體、藝術都可遠溯到那時候,雖屬人事,卻在眾生之上。賈寶玉則在世外。“賈寶玉贊”中,說寶玉之情既“為天地古今男女共有之情”,又“為天地古今男女所不能盡之情”,是為無限對有限,批閱人梅閣的話,“是真菩薩,是大知識”。所以放到武陵源,歸途上,漁人步步留下標記,卻再無路徑可尋,像不像太虛幻境?需有機悟才可得門而入。

湘云孰似?虬髯公,唐傳奇中人物,風塵三俠之一。史湘云和林黛玉同是賈府的外家,但看平時,有說有笑,瀟灑超脫,著了男裝,就是個小子,那一位則“心較比干多一竅,病如西子勝三分”,明擺著不是同類。一個大剌剌的,另一個小性子,生出多少齟齬,算不上知己;與寶玉之間,前者兄弟之道,后者木石前盟,亦算不上怨偶。太虛幻境的冊子,黛玉和寶釵并一副詩畫,同一讖內,與湘云倒無關礙了。然而,中秋賞月,合家圍坐,熱鬧人鳳姐病了,李紈也告了乏,寶釵、寶琴回自家團圓,又聽聞甄家抄了,兔死狐悲,秋風落葉,不禁意興闌珊。式微之時,偏偏是這兩個作伴,悄步退席,從“凸碧山莊”下到“凹晶溪館”,說好些心里話。湘云說道:“就如咱們兩個,雖父母不在,然卻也忝在富貴之鄉,只你我竟有許多不遂心的事。”黛玉應聲:“無論事大事小,有理無理,其不能各遂其心者,同一理也,何況你我旅居客寄之人哉!”湘云生怕黛玉傷感,說不如聯詩有趣,黛玉建議五言排律,因“咱兩個都愛五言”,這卻是新鮮,原來她倆早有款曲。夜深人靜,水面黑影里仿佛藏了個人,黛玉說:“敢是個鬼罷?”湘云道:“我是不怕鬼的,等我打他一下。”一石頭過去,飛起一個白鶴,于是得句:“寒塘渡鶴影,冷月葬花魂。”就是這時候,忽來了個妙玉,暗地里聽,覺得好是好,但一味“搜奇撿怪”,離題甚遠,“到底還該歸回到本來面目上去”。于是她提筆收結,即成就《右中秋夜大觀園即景聯句三十五韻》。如此這般,風塵三俠均到齊,湘云虬髯公、黛玉紅拂、妙玉李靖,三者皆有意會,更具神通。

探春孰似,太原公子!太原公子本是泛指皇族后裔有建樹者,合乎這一美稱者古來僅有兩位,就成了專指人稱。一是李世民,隋末太原李淵之子;二是唐末晉王李克用的公子李存勖,反敗局而克勝。兩位都生逢亂世,輔佐父輩基業。探春雖是女子,卻有大志,五十六回中,鳳姐有恙歇病,管家的職責落到李紈身上,王夫人深知大媳婦性子軟弱,命探春協理,又請來寶釵。那兩人只應付瑣碎,意在安撫人心,唯有探春較真,趁此行使方針大計。探春沒有秦可卿的仙機,但從眼前細枝末節著眼,窺見數樁宿弊,并從效率出發,制定可行性措施。然而,單憑她一己之力,扭轉大趨勢談何容易,真正觸底而起的一線生機,卻是遠嫁。太虛幻境中的冊子將這一幕描繪得煞是凄楚,孤舟上的女子掩面而泣,詩云:“清明涕送江邊望,千里東風一夢遙。”人民文學出版社版的注釋以為“續書對探春結局的描寫似與曹雪芹原意不合”。但畫上還有兩人放風箏,又仿佛怡然之情。曹雪芹前八十回里的第七十回,尤二姐風波始平,林黛玉重建桃花社,乘著詩興,一并放起風箏。探春的一個“軟翅子大鳳凰”,正升到高處,從哪里也飛出一個鳳凰,再一個門扇大的“喜”字帶響鞭風箏,鐘鳴一般逼近過來,與兩個鳳凰絞纏住,“三下齊收亂頓,誰知線都斷了,那三個風箏飄飄搖搖都去了”。探春嫁的是鎮海總制的公子,末尾,海疆靖寇班師凱旋,為善后事宜回京,探春隨之,見她“出挑得比先前更好了,服采鮮明”,想必婚姻可人心意。且奏本稱:“海宴河清,萬民樂業。”皇上大赦天下,賈赦案復查,得以脫罪,家道呈現復興的氣象,應了當年風箏的兆頭。因此,未必違了曹雪芹初衷。讀花人所比太原公子應由此而起。

接下來是寶琴,比為藐姑仙子。“藐姑”是否當釋作莊子“逍遙游”中的“藐姑射之山”?“有神人居焉,肌膚若冰雪,綽約若處子,不食五谷,吸風飲露,御飛龍,而游乎四海之外。”寶琴自小隨經商的父親走遍三山五岳,“天下十停走了有五停”,不正合了藐姑山神人“游乎四海之外”。經姐妹們請求,以經過各省古跡為題,寫絕句十篇,前八篇均有實地實物,末二篇“蒲東寺”“梅花觀”,則出自虛構的戲文:一是《會真記》中張生與崔鶯鶯相會處,二是《牡丹亭》中杜麗娘的墳冢守廟,柳夢梅就是在此拾得杜麗娘自畫像,隨后人鬼相逢。寶釵以為這兩篇無考,黛玉辯駁:“難道咱們連這兩本戲也沒有見過不成?”以此可見,寶釵為實證主義,黛玉是“信”的世界觀。回頭看“薛寶琴贊”,寫她“可供,可嗅,可簪,而卒不可得而種,人間無此種也”。她入園時候與梅翰林之子已有媒聘,因此置身園中兒女哀怨之外,是為天人而設的現世緣。讀花人有一解奇出異想,卻合情合理,說寶琴雪中捧紅梅一景,“雪”是“薛”,又非是“薛”,“梅”是“梅”,此“梅”又非彼“梅”,實是天然配偶。延及太虛幻境里的冊子,不提寶琴,大約因她不是金陵人籍,若是有她,應就是這一幀了。涂瀛感慨園中姐妹們達不到這境界,詩曰:“玉京仙子本無瑕,總為塵緣一念差,姐妹是誰修得到,生時只許嫁梅花。”讀來不禁戚然。

平兒古今人物孰似?春秋時鄭國大夫子產,入《史記·循吏列傳》,是為名相。鄭國蕞爾小邦,與強大的楚國緊鄰,好比虎口謀生,頗有點平兒處境的意思。用寶玉的話:“賈璉之俗,鳳姐之威,她竟能周全體貼。”呼啦啦大廈將傾之際,從舅兄余毒手中救出巧姐兒,出離豪門,做田家之婦,人在末世,就不能視作落魄。按讀花人說法,可謂“絢爛歸于平淡”,詩詠“聽罷笙歌樵唱好,看完花卉稻芒香”。回顧元妃省親,隔簾向父親說:“田舍之家,雖齏鹽布帛,終能聚天倫之樂,今雖富貴已極,骨肉各方,然終無意趣!”秦可卿臨死托夢于鳳姐,交代永全之策,一是祖塋,二是家塾,有此兩項,一旦有罪,祭祀產業是可不入官,子孫回家讀書務農,也好有個退路。此時,不論是娘娘的期望,還是先知先覺,終在巧姐兒身上兌了現,平兒則是通渠引纖,山重水復,柳暗花明。

紫鵑的古今人似李令伯。李密,西晉人,晉武帝征為太子屬官,因祖母老病,上“陳情表”婉辭,仁至義盡,情深意切,令人折服,而當祖母壽終完孝,即上任盡忠。讀花人“贊”:“忠臣之事君也,不以羈旅引嫌;孝子之事親也,不以螟蛉自外。”紫鵑之于黛玉,“在臣為羈旅,在子為螟蛉”。她最知道黛玉心思,謊稱回南邊,試探寶玉心意,隨即提醒黛玉:“趁早兒老太太還明白硬朗的時節,作定大事要緊。”因是“萬兩黃金容易得,知心一個也難求”。黛玉何嘗不懂,只是沒人做主,自己怎么開口?薛姨媽和寶釵論婚嫁,都是越禮,遭到女兒一番駁斥。紫鵑自當其責,聽薛姨媽玩笑把黛玉配寶玉,趕緊插嘴:“姨太太既有這主意,為什么不和太太說去?”結果碰一鼻子灰。黛玉去世,小姐伶仃一身,丫頭豈能自尋出路?所以,“新交情重,不忍效襲人”;又原來是賈母身邊的人,黛玉來后,撥給使喚,并不是自己的身子,因此,“故主恩深,不敢作鴛鴦之死”。生不得,死不得,不料想惜春出家,隨之去了,稱得上完節。又仿佛預演寶玉的歸宿,取得科第,遺下胎息,遁入空門。

晴雯對應的是楊祖德。東漢人,本名楊修,出身世家,青年才俊,為曹操主簿,處理內外事務。眾所周知,曹操是個善妒的人,幾疑楊修僭越,痛下殺手,終年四十四歲。寶玉哭晴雯,說階下海棠花無故死了半邊,正是應在她身上。襲人原本勸了半天,此時卻撐不住了,變色道:“便是這海棠,也該先來比我,也還輪不到他。”雖說讀花人將鳳姐對應曹操,可襲人的小肚雞腸,與曹操也有得一比。

妙玉古今人孰似?答,阮始平,竹林七賢之阮咸,也就是阮籍的那個侄子,獨孤乖戾,眾人皆以為名士風流,超然物我。妙玉也孤僻自好,但多少摻些世俗氣,比如劉姥姥喝的茶杯,寶玉建議送給劉姥姥勝過扔了它,妙玉道:“幸而那杯子是我沒吃過的,若我使過,我就砸碎了也不能給他。”前面寶玉方才說過“世法平等”,出自《金剛經》,妙玉不會不知,行動卻偏離了,可見她修行尚淺。后來的結局其實有伏筆,私以為高鶚接上了,但讀花人不認,也是太愛惜的緣故。侯門千金,錦衣玉食,難免嫌貧愛富,林黛玉譏誚劉姥姥也挺刻薄,探春對生母趙姨娘循理不循親。唯寶玉不同,人不分高低貴賤,只分水做的、泥做的,因此被劃為武陵源居民,天下大同所在。以情而論,則是“至情”。

及此,心下不禁困惑,讀花人為什么要用史上帝王將相來作比清俊女兒,分明是寶玉最嫌的須眉濁物,賈長沙、漢高祖、太原公子、子產、李令伯、楊德祖……人里的龍鳳,才情出眾,但還是為朝廷盡忠,寶玉極盡嘲諷的“文死諫武死戰”,可不是玷污了這些女孩兒?是讀花人另有衡器,脫不出現實社會的窠臼,所舉人物全是青史留名,心中的真英雄,屬讀書人的局限性。然而,寶玉曾經遵父命,寫下“姽婳將軍”詩,稱頌為王出征平靖天下的女子。按向來的原則,清清凈凈的女孩,沾了男子,便染上濁氣,但此篇章出污泥不染,寫出女子的英氣,很有一番史湘云的風度,也像搜檢大觀園時候,探春和晴雯的殺伐果決。暗以為曹雪芹讓寶玉寫這命題作文,是為唱和之前黛玉的“五美吟”:西施、虞姬、昭君、綠珠、紅拂,屬正史的另一面。猶如湘云和丫頭翠縷論陰陽,湘云說的“陰陽順逆”,屬辯證法,翠縷當然不解,卻歪打正著:“開天辟地,都是陰陽了?”湘云再說:“‘陰’‘陽’兩個字還只是一字,陽盡了就成陰,陰盡了就成陽。”這就是個太極圖。翠縷哪里懂得這個,只說:“這糊涂死我了!什么是個陰陽,沒影沒形的。”湘云舉例道天地,水火,日月。翠縷方才悟過來:“怪道人都管著日頭叫‘太陽’,算命的管著月亮叫什么‘太陰星’,就是這個理了。”因此,“古今人孰似”,實是讀花人眼中的水中倒影。

古今人孰似,劉姥姥對馮權,對得很巧,都是野史中人物,掌故中的仙道。馮權出自《聊齋志異》“八大王”篇,本是貴胄,后來中落潦倒,無意間救了鱉精,得一雙慧眼,識得世上寶物,發掘出來,轉眼換了人間。劉姥姥的出身相仿,祖上做過京官,身后只留下一個兒子單傳,家業蕭條,回原籍鄉下。劉姥姥實是外家,單憑舊時的一線瓜葛,求告上門。洞察世事,有膽有識,比得上一雙“慧眼”。鳳姐略施小慧,果真如劉姥姥的村話:“你老拔根寒毛比我們的腰還粗呢!”雖未見大富大貴,但在鄉里從此算得殷實人家。本事里有一細節,頗有些意味,就是馮權搜獲的珍稀里,有一面鏡子,佳人照過,便留影其中,姿色再上一等的照過,前影消去,更替近影。劉姥姥誤闖怡紅院,迎面就是一面鏡子,鏡子里的人,插了滿頭的花,自己都不認識自己了。

再是鳳姐,比的是曹瞞,即一代梟雄曹操。“王熙鳳贊”中,涂瀛稱之“治世之能臣,亂世之奸雄也”,又假設賈母健在,尚可以駕馭,猶如漢高祖轄制下的淮陰侯韓信和建成侯彭越,賈家還將有福壽。而王夫人和李紈,均是“昏柔愚懦”之輩,好比漢獻帝劉協,被奸人欺凌,強人背叛,最終不得不禪讓皇位給曹丕,終結兩漢。因此,鳳姐所作所為,勿論善惡,也是時勢使然,評書人用了一個詞,“騎虎難下”!賈府敗落非一時鑄成,潰崩則一瀉千里,是運數已盡,真好似赤壁之戰,也應了秦可卿夢中讖語:月滿則虧,水滿則溢。可見出讀花人對鳳姐的心情相當復雜,愛不能,恨不能。而此后的襲人,單看古今人孰似呂雉,就知道盡是嫌惡,別無其余。

與天下英雄比擬一番,再換一盤棋,安到坊間,紅樓中人如何安置。答曰:寶釵是妻,晴雯是妾,芳官等是子女,紫鵑為臣,湘云為友,平兒“賓”之,探春則“宗師”,寶琴“君”,寶玉“佛”,黛玉“仙”,劉姥姥“俳優”,鶯兒等“奴”,鳳姐“賊”,襲人——“蛇蝎”!這一番排序,不止離了太虛幻境的風月籍貫,還脫去榮寧兩宅的遠近親疏,只從人格品性出發。說是“讀花”,實是“閱世”,也是“夢”的兩界。一界“無”,即大荒山無稽崖青埂峰下,一僧一道所攜一干風流冤家,在警幻仙子案前掛了號,落塵于另一界——“有”——將宿命演繹成悲歡離合。

涂瀛身在“有”中,深諳世態常情,難免懷惻隱之心,于是自問:“王夫人逐晴雯芳官等乃家法應爾,子何痛詆之深也。”要說“痛詆”,言辭極為尖利,“王夫人贊”中專以王安石和賈似道作比,前者亂天下,后者失天下,前者“有才而自恃其才則殺人必多”,后者“無才而妄用其才則殺人愈多”,并且不惜惡咒:“安得有后哉。”特別說明賈蘭是李紈的福氣,非王夫人所屬。針對“家法”則答曰:“紅樓夢只可言情,不可言法。”若按法論,寶玉不在書齋,卻在花園,仆從丫頭,交游姐妹,混跡脂粉群中,如何說得過去?既有這一誤,襲人就不當是同類,晴雯也不當有罪。如此“顛顛倒倒”,顯露出作書人的“危心”,道統與人欲的兩難。還是現實主義作祟,不能像《牡丹亭》的柳夢梅和杜麗娘,從生向死,死而復生,一元世界里互通有無。“紅樓夢”里,《牡丹亭》卻是不可入閨帷的。

再有一大“危心”,即黛玉的家資。賈家財政緊張,宮里的太監時不時來打秋風,鳳姐都要央鴛鴦暗里取出老祖宗的私房典當,實已經相當難堪了。急切之下,賈璉說出這么一句話:“這會子再發個三二百萬的財就好了。”雖不能當作明證,但約莫有兩條線索,一是當年黛玉奔喪,由賈璉護送,經手善后事宜;二是財產的規模,衡量出黛玉身價之巨。涂瀛由此判斷,黛玉去世,理論上遺產應歸于賈家,實際卻由鳳姐領受。所以,“黛玉之死,死于其才,亦死于其財也”。倘若循此蹤跡向下走,問題又來了,賈府的財富體量,單是賈母的陪嫁,都可挽狂瀾過難關,三二百萬不過小巫見大巫!真要是個富二代,黛玉和寶釵扯平,或不至于落選,看起來黛玉并無這份籌碼。于是又生一問:“或問林黛玉聰敏絕世,何以如許家資而乃一無所知也?”答得很好:“若好歹將數百萬家資橫據胸中,便全身煙火氣矣。”也因此“以為名貴”,又因此“為寶玉之知心”。所以,這筆錢還是不提為好,有了它,連“紅樓夢”都變質了。必要時候,不得不排除邏輯的干擾,走出一條旁路。

就因著書人的“危心”,種下了“病”,所謂“病”,今天的話說,就是“硬傷”。普遍認識,多在人物的年齡,常常對不上榫卯,比如元春和寶玉,惜春長不大,巧姐兒倏忽成人,李嬤嬤是個老嫗,怎能做寶玉奶娘?然而,讀花人卻以為紅樓閣主有意為之,“故作罅漏示人,以子虛烏有也”。就又回到太虛幻境。再看跋者邱登文末記時,“道光己酉大雪前三日”,令人想起賈寶玉向賈政作別的那一幕,可不是假作真時真亦假,無為有處有還無!

二〇二五年五月七日,上海