話劇《浪潮》:青春熱血在“水舞臺”上奔涌

“愿吾親愛之青年,生于青春,死于青春,生于少年,死于少年!”中國左翼作家聯盟成立95周年之際,由上海話劇藝術中心創作的舞臺劇《浪潮》首度進京,在國家大劇院戲劇場拉開帷幕。這部聚焦“左聯五烈士”生命故事的作品,以革命青春的熱血與當代青年的困惑展開了一場跨越時空的對話。當柔石、胡也頻、李求實、馮鏗、殷夫五位年僅二十多歲烈士的靈魂從1931年龍華的血水中緩緩升起,也讓當代觀眾直面永恒命題:什么值得為之付出生命?

《浪潮》的敘事結構打破線性時間,從1931年2月7日那聲槍響開始,讓五位烈士的靈魂在幽冥空間相遇,通過倒敘、閃回和意識流手法,拼貼出他們從文人到戰士的蛻變軌跡。劇中五位烈士的詰問構成了全劇的精神骨架,他們的意識在另一個世界中聚齊,叩問自己到底為何而死、探討死亡的真意、尋找選擇革命的初心。在這場關于死亡的探討中,五烈士各自不同的人生經歷緩緩展開。兄弟、伙伴、師生、姐妹、家庭……有背道而馳,亦有志同道合,更有前赴后繼。最終,他們在回溯的過程中,殊途同歸,找到了信仰的基石,愿為無產階級革命獻出年輕的生命,無怨無悔。

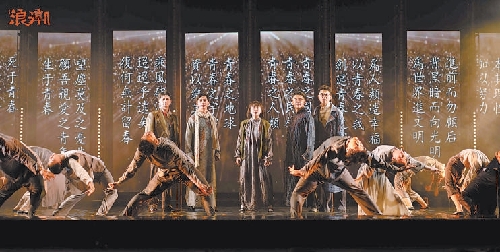

《浪潮》的舞臺設計令人震撼,何念導演帶領的創作團隊以極具實驗性的“水舞臺”設計,配合“九宮格”懸浮升降板和黑色鋼鐵書架,讓“最堅硬的鐵”和“最柔軟的水”進行對話,在堅硬與柔軟、歷史與當下、個體與浪潮間構建起多重辯證關系,也象征著革命烈士的似水柔情和鋼鐵意志。

水的流動如同革命浪潮不可阻擋,懸浮板的升降變換營造出豐富的空間層次,時而如囚牢,時而似戰場,配合著多媒體投影展示的歷史影像,將觀眾瞬間拉回到那個動蕩的年代。不同的燈光色調與光影變化,交響化音樂語匯與槍聲、水聲、吶喊聲交織,演員們充滿力量感的形體動作,將革命青年的激情與斗志展現得淋漓盡致。

結尾時,烈士們甩開枷鎖,獲得靈魂的自由,演員們在水舞臺上起舞,掀起水浪,身體構成革命的雕塑,也在觀眾心中掀起洶涌的浪潮,立起信仰的豐碑。

不過,《浪潮》有些過于書面化和詩化的臺詞,以及較多的口號,在一定程度上會削弱人物的感染力;巨大的“大白鵝”劃船道具在整體寫意的舞臺美學中也顯得有些突兀。但其藝術價值和思想內涵仍值得稱贊,兼具“美”與“燃”的創新舞臺形式也為紅色題材的話劇創作提供了新思路。該劇不僅是對“左聯五烈士”的深情緬懷,更是對當代青年的激勵,讓紅色題材創作煥發出新的生命力。