關于陳寅恪《與妹書》的新發現

陳寅恪的《與妹書》首刊載于《學衡》雜志1923年8月第20期。1923年年初,陳寅恪在柏林大學留學時,從一家中國報紙上獲悉商務印書館重印日本刻印《大藏經》的消息,便馬上給南京家中的兩個妹妹陳新午、陳安醴寫信,請他們為他籌款,代購此書。他在信中對妹妹吐露心曲,說他之所以久留國外,就是因為外國圖書館有國內圖書館無的《大藏經》一類藏文藏經。他告訴妹妹,藏文與中文是同屬一系統的文字,梵文與希臘、拉丁及英、俄、德、法文字,屬于另一系統。但是“藏文數千年已用梵音字母拼寫,其變遷源流,較中文為明顯”。于是他提出一個著名的觀點,“如以西洋語言科學之法,為中藏比較之學,則成效當較乾嘉諸老,更上一層”。如果京城有價廉的滿、蒙、回、藏文書籍,希望當時在北平的大哥陳衡恪和五哥陳隆恪能為他代購。

這封信雖是家信,但學術含量重,披露了陳寅恪早期治學的家數及領域。1923年8月,《學衡》雜志總第20期發表了陳寅恪這封信,取題目為《與妹書》,注明是節錄。這是目前所見陳寅恪最早公開發表的學術性文字,是了解他早期學術思想、研究目標的重要資料。吳宓非常看重這封信,評價極高。1925年任清華學校國學研究院籌委會主任時,向校方推薦,要求聘任陳寅恪為導師。校長曹云祥和教務長張彭春認為陳先生留學雖久,學問亦好,然而一無學位,二無著作,不符合聘任條件。我們說陳寅恪學問淵博,能與外國教授上下議論。雖無正式著作發表,僅就《與妹書》寥寥數百字,已足見其學問廣而深,識解之高而遠。由于吳宓的力爭,校方終于同意聘任。后來學界才傳揚陳寅恪被清華學校聘任是由于梁啟超的推薦。梁啟超說“我梁某也算是著作等身了,但總共著作還不如陳先生寥寥數百字有價值。”指的就是這封節錄的《與妹書》。

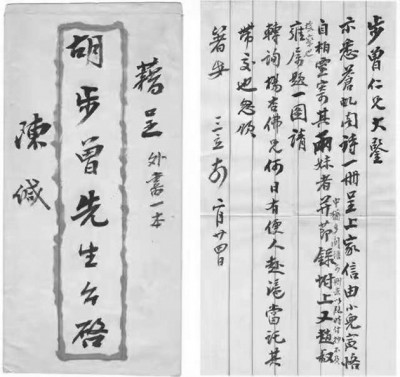

幾年前一位對胡先骕(步曾)素有研究的朋友轉給我一封陳寅恪父親陳三立寫給胡先骕的信札,當時只是作為陳三立的書法墨跡看待,對其內容未做深究。最近重看,才發現這封信與《學衡》雜志發表陳寅恪的《與妹書》大有關系。信的全文如下:

步曾仁兄大鑒:

示悉。《蒼虬閣詩》一冊呈上。家信由小兒寅恪自柏靈寄其兩妹者,并節錄附上。中猶多閒語,可刪去。以臨時付抄,不及檢察也。又:趙叔雍屬題一圖,請轉詢楊杏佛兄,何時有便人赴滬,當讬其帶交也。匆頌

著安

三立拜

二月廿四日

從信中語氣來看,似乎是胡先骕已經知道了陳寅恪有一封從德國寄回家中的信,遂向同在一城的陳三立寫信約稿。那時胡先骕與吳宓正在位于南京的東南大學任教,苦心創辦經營《學衡》雜志。陳三立遂節錄了陳寅恪信中關于文化學術的部分,并說明“節錄”中還有無關宏旨之語,請予酌情刪削。

陳三立信中提到寄一本《蒼虬閣詩》給胡先骕,《蒼虬閣詩》是著名詩人陳仁先(曾壽)的詩集。胡先骕收到《蒼虬閣詩》后,經過將近一年的研讀,于1924年1月在《學衡》總第25期發表了《評陳仁先蒼虬閣詩》一文。

陳三立信中提到為“趙叔雍屬題一圖”,是指趙尊岳1921年在杭州西湖建別墅,名高梧軒。請顧鶴逸(麟士)繪圖,再請名流吳昌碩、陳三立、朱祖謀、況蕙風、陳衍、馮幵、周建等題詩題辭,成為當時滬、寧、杭一帶的一件文壇雅事。信中提到的楊杏佛當時亦在東南大學任教,他是趙叔雍的姐夫,趙叔雍時在上海居住。陳三立請胡先骕轉告楊杏佛,如有方便合適的親屬去上海,可讬此人將自己題詩帶給趙叔雍。

信札是歷史人物研究的第一手資料,價值極高。僅就陳寅恪的名文《與妹書》而言,陳三立此函傳達出三點信息:陳寅恪《與妹書》是寫給他的兩個妹妹陳新午、陳安醴的,而不只是陳寅恪女兒所說的陳新午;信中關于學術性內容是陳三立節錄的;胡先骕將《與妹書》發表在自己負責的《學衡·文錄》欄目上,發表時標題《與妹書》。

因為是陳三立手工抄錄,《學衡》在刻字排版時也出現了兩處校勘上的錯訛。第一處是“我所注意者有二:一歷史(唐史、西夏),西藏即吐蕃,藏文之關系不待言;一佛教”。這里的“西夏”應是“西藏”之誤排,因為后面即解釋“西藏即吐蕃”。不知是陳寅恪原信的筆誤還是陳三立節錄時的筆誤。第二處是“儒家五經正義義疏之體”,《學衡》排成“儒家五經正義二疏之體”。“二疏之體”于文意似不通,推想誤讀的原因,應是手民不懂古人的書寫習慣。古人在抄寫時為了簡略省時,凡相同的字均在下面點劃兩個相連的短橫,手民誤認成“二”字。

從1922年陳寅恪在德國柏林給兩個妹妹寫信,到2021年其父親陳三立復胡先骕函在胡先骕的后人處發現,委實一百年,關于這件事的前后因果關系才豁然明朗,相關證據鏈條才首尾銜接。