為杜牧洗冤的國寶

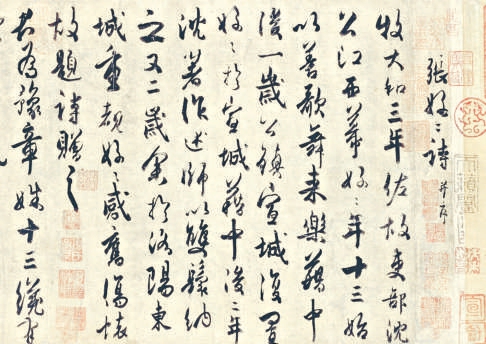

(唐)杜牧《張好好詩帖》(局部)

“爾來未幾歲,散盡高陽徒。洛城重相見,婥婥為當(dāng)壚。怪我苦何事,少年垂白須。朋游今在否,落拓更能無?”

這是杜牧《張好好詩》中的句子,時唐大和九年(835年,原詩注似少寫一年)。宋徽宗將原帖收入內(nèi)府,《宣和書譜》稱:“(杜牧)作行草,氣格雄健,與其文章相表里。大抵書法至唐,自歐(詢)、虞(世南)、柳(公權(quán))、薛(稷)振起衰陋,故一時詞人墨客,落筆便有佳處,況如杜牧等輩耶。”

《張好好詩帖》是杜牧存世唯一書跡,傳承有序,清末被溥儀帶出宮,幾流失海外,被張伯駒先生重金購入,將它與陸機(jī)的《平復(fù)帖》、展子虔的《游春圖》視為平生最得意的三件藏品。1956年,張伯駒先生將其捐獻(xiàn),2012年列入《第二批禁止出國(境)文物名單》。

杜牧身后多爭議。陳寅恪說:“如牛黨才人杜牧,實以放浪著稱。”葉嘉瑩也說:“如果他們在政治理想上不如意,就會耽溺在醇酒婦人之中,取得另外一方面的享樂和安慰,所以說杜牧也可能有這樣一種心理。”

杜牧放浪好色,幾成共識,但《舊唐書》只稱“牧好讀書,工詩為文,嘗自負(fù)經(jīng)緯才略”,未及生活作風(fēng)。他的《樊川集》中有“艷詩”,多是后人竄入,且有些好詩被誤認(rèn)成“艷詩”。

《張好好詩》也曾被指為“艷詩”,仔細(xì)讀來,實為不可多得的杰作。《張好好詩帖》詩書兼美,既是國之重寶,又可為杜牧洗冤。本文主要依據(jù)繆鉞先生的《杜牧傳》,試予介紹。

豪門中的窮小子

杜牧生于803年,字牧之,京兆萬年(今屬西安市)人。

杜家本居南陽(今屬河南),西漢時以豪門被徙茂陵(今屬陜西興平縣),后又遷至杜陵(今屬西安市)。杜家先后出過11位宰相,西晉杜預(yù)尤著名,武可剿滅孫吳,文能著《春秋左氏經(jīng)傳集解》,人稱“杜武庫”,即胸中無所不有。杜甫與杜牧是遠(yuǎn)親,杜甫乃杜預(yù)之子杜耽之后,杜牧乃杜預(yù)少子杜尹之后。

杜牧的爺爺杜佑仕宦50余年,三朝為相(德宗、順宗、憲宗),《舊唐書》稱他“精吏職,雖外示寬和,而持身有術(shù)”“性嗜學(xué),該涉古今,以富國安人之術(shù)為己任”,晚年完成我國首部典章制度史《通典》。

杜佑“家財巨萬,甲第在安仁里”,城外有別墅,“亭館林池,為城南之最”。杜牧詩稱:“舊第開朱門,長安城中央。第中無一物,萬卷書滿堂。家集二百編(此處指《通典》,共200卷),上下馳皇王。”

杜牧出生時,杜佑69歲,正值權(quán)力頂峰。杜佑去世時,杜牧僅10歲,生計一下跌入低谷。

杜牧的父親杜從郁“少多疾病”,可能在5年后便去世了,只當(dāng)過負(fù)責(zé)軍需的終駕部員外郎,從六品。杜從郁是少子,家族析產(chǎn)時或吃了大虧,“有屋三十間而已”,后為還賬,房子也沒了,“八年中凡十徙其居,奴婢寒餓,衰老者死,少壯者當(dāng)面逃去,不能呵制”。

最慘時,“長兄(此處誤記,杜牧無長兄,也許指的是其堂哥)以驢游丐于親舊,某與弟顗(音如蟻,杜顗字勝之,比杜牧小4歲)食野蒿藿,寒無夜?fàn)T”。

杜牧直到26歲時科舉成功,生活才有改觀。

一年考中兩科

唐代科目繁多,進(jìn)士試最尊,每年一考,考生千人左右,最多取40人。

唐代朝官可薦考生中舉,即“通榜”,以博“知人”之名。杜牧出自名門,許多朝官愿推薦他。據(jù)《唐摭言》,官員吳武陵力薦杜牧,并拿出《阿房宮賦》朗讀,主考官崔郾十分欣賞,吳武陵請錄為狀元,崔郾為難:“狀元已有人。”吳武陵說:“那就第五名。”見崔郾仍猶豫,吳武陵說:“再不行,你把《阿房宮賦》還給我。”崔郾忙表示同意。

有人提醒:“諸生多言牧疏曠,不拘細(xì)行。”這可能是“杜牧生活放蕩說”之始。崔郾說:我已經(jīng)答應(yīng),就算杜牧是屠夫、酒販子,我也不改了。

杜牧果然中了第五名。

《唐摭言》的作者王定保生于870年,時杜牧已去世18年。中舉前,杜牧飯都吃不飽,怎有條件好色?可能是唐代長安馬球風(fēng)行,各隊均有啦啦隊,彼此常斗毆,杜牧年輕時曾任“棚頭”,難免有江湖恩怨,留下“不拘細(xì)行”的惡評。

杜牧對中舉極得意,寫詩道:“東都放榜未花開,三十三人(該年共錄取33人)走馬回。秦地少年多釀酒,卻將春色入關(guān)來。”

考取進(jìn)士后,杜牧又參加同年在長安舉辦的賢良方正極諫科,19人成功,杜牧也在其中。搞笑的是,考中者的文章均失傳,落榜者劉蕡(音如焚,今北京昌平人)的對策卻留了下來,劉蕡指出晚唐宦官權(quán)重的真問題,因太符合“賢良方正極諫”的要求,所以沒考上。

杜牧自以為“名震京邑”,可游城南文公寺時,僧人不知杜牧是誰,杜牧寫詩稱:“休公都不知名姓,始覺禪門氣味長。”

為升遷不當(dāng)京官

杜牧兩試兩中,卻只被任命為從九品上的小官。

杜牧有理想,他說:“某世業(yè)儒學(xué),自高、曾至于某身,家風(fēng)不墜,少小孜孜,至今不息。性顓固(顓通專,顓固猶言固執(zhí)),不能通經(jīng)。于治亂興亡之跡,財賦兵甲之事,地形之險易遠(yuǎn)近,古人之長短得失……回顧諸生,必其不辱恩獎。”

夢想建功立業(yè),因爺爺杜佑曾輔佐雄主唐憲宗,時全國71州不上報戶口,僅49州144萬戶納稅,比天寶時減3/4,朝廷無實力,百姓負(fù)擔(dān)重,唐憲宗平劉辟、楊惠琳、李琦、吳元濟(jì)、李師道等藩鎮(zhèn),“自廣德以來,垂六十年,藩鎮(zhèn)跋扈,河南北三十余州自除管理,不供貢賦,至是盡遵朝廷約束”。

唐憲宗被宦官害死后,唐穆宗“再失河朔,迄于唐亡,不能復(fù)取”,唐穆宗死于金丹,唐敬宗上臺后大修宮室,杜牧承認(rèn):“寶歷大起宮室,廣聲色,故作《阿房宮賦》。”

杜牧痛言:“長慶兵起,自始至終,廟堂之上,指蹤非其人,不可一二悉數(shù)。”可他是小官,哪有發(fā)言權(quán)?他將相關(guān)議論編成《罪言》,即“國家大事,牧不當(dāng)官,言之實有罪,故作《罪言》”。

在長安待了半年,杜牧就隨沈傳師去江西做幕僚了。沈杜兩家世交,沈傳師是杜牧的父輩。唐人喜當(dāng)京官,杜牧求外調(diào),或為升遷快,但“十年為幕府吏,每促束于簿書宴游間”。

在江西,杜牧認(rèn)識了13歲的官妓張好好,唐代觀察、節(jié)度或刺史的治所皆有官妓,張好好善歌,得沈傳師欣賞,逢宴必請,杜牧“自此每相見,三日已為疏”,兩年后,張好好嫁給沈傳師的弟弟沈述師當(dāng)妾。

僥幸躲過甘露之變

沈傳師被拔為京官,入幕5年的杜牧轉(zhuǎn)投牛僧孺。據(jù)高彥休的《唐闕史》記,杜牧每夜宴游,牛僧孺密派士卒30人暗中保護(hù)。牛僧孺調(diào)任前勸杜牧:“我常擔(dān)心你風(fēng)情不節(jié),或至有傷身體。”杜牧否認(rèn),牛僧孺拿出士卒留下的記錄,多達(dá)一匣,杜牧流淚下拜,對牛僧孺的照顧“終身感焉”。高彥休出生時,杜牧已逝20多年,此事屬風(fēng)聞。杜牧與牛僧孺交厚,但政見迥異,杜牧并不是“牛黨”。

835年,33歲的杜牧回長安,任正八品上的監(jiān)察御史,正遇上“甘露之變”。

唐文宗與宰相宋申錫曾密謀誅宦官,被宦官王守澄窺破,指使親信鄭注誣告,唐文宗被迫殺宋申錫,深恨鄭注,833年,唐文宗中風(fēng)失語,鄭注通醫(yī),唐文宗吃了他的藥,病情好轉(zhuǎn)。鄭注善迎合,在名將李愬幕中時,惹怒監(jiān)軍的王守澄,可雙方一聊天,王守澄相見恨晚。與鄭注接觸后,唐文宗也視他為奇才,讓他和李訓(xùn)一起策劃除宦官。

835年冬,大將軍韓約奏:“左金吾廳后院石榴樹夜降甘露。”文宗讓李訓(xùn)率百官查驗,回報“似非真甘露”,文宗又讓仇士良、魚弘志等宦官首領(lǐng)復(fù)核,暗伏甲兵,試圖一網(wǎng)打盡,仇士良見韓約變色流汗,附近有軍人持械埋伏,立刻逃回,李訓(xùn)等朝官被屠殺者甚多。

杜牧恰在此前被派到洛陽,躲過一劫。在洛陽,杜牧意外遇到張好好,她此時已被沈述師拋棄,當(dāng)壚賣酒。在《張好好詩》中,杜牧對張好好的悲慘身世寄予同情,寫盡光陰荏苒、故人散盡之痛。文學(xué)屬于被侮辱、被損害的人們,《張好好詩》呈現(xiàn)出杜牧的良知。

批白居易不正經(jīng)

837年,杜牧再度離開長安,因弟弟杜顗眼病加重,已失明。在友人崔鄲幫助下,杜牧出任宣州團(tuán)練判官,僅從八品或九品。

第二年,杜牧寫下“今年闒茸(音如踏榮,指庸劣之人)鬢已白,奇游壯觀唯深藏。景物不盡人自老,誰知前事堪悲傷”,杜牧33歲遇張好好時,胡須已白,沒想到36歲時鬢發(fā)亦白。

839年,杜牧回長安,把弟弟杜顗托付給堂兄杜慥,因長安花銷大,官小無力負(fù)擔(dān)。第二年,杜牧外放,849年回歸,任從六品上的司勛員外郎。851年,杜牧被外派到湖州任刺史,同年杜顗病逝,不久杜牧又任京官考功郎中,從五品上,第二年(852年)病逝。

杜牧宦海平穩(wěn),未曾被破格提拔,循序而進(jìn),終至無成。

杜牧可能是一個嚴(yán)肅過度的人,他痛批白居易、元稹。元白的詩易學(xué),符合科舉要求,中唐時受追捧,杜牧借他人口稱:“元和以來,有元白詩者,纖艷不逞,非莊士雅人,多為其所破壞。流于民間,疏于屏壁,子父女母,交口教授。淫言媟(音如泄,輕慢)語,冬寒夏熱,入人肌骨,不可除去。吾無位,不得用法以治之。”

元稹、白居易寫過“艷情詩”,自南朝樂府起,這已成傳統(tǒng),杜牧自己也寫過,為何吹毛求疵?可能是杜牧不喜二人瑣碎、無病呻吟,白居易晚年逃避政壇傾軋,主張“中隱”,即“大隱住朝市,小隱入丘樊。丘樊太冷落,朝市太囂喧。不如作中隱,隱在留司官”,宣揚尸位素餐,專寫生活瑣事。杜牧有“重回盛世”之愿,但稱元白的詩是“淫言媟語”,甚至要“用法以治之”,未免狹隘。

“徐半尺”確認(rèn)為真

杜牧想當(dāng)儒家衛(wèi)道士,時人偏給他貼上“性疏野放蕩,雖為檢刻,而不能自禁”的標(biāo)簽,所謂“杜牧少登第,恃才喜酒色”“杜舍人恃才名頗縱聲色”,說的人多了,就成了“常識”。《新唐書》稱:“牧剛直有奇節(jié),不為齪齪小謹(jǐn),敢論列大事,指陳病利尤切至。”

一旦被貼上標(biāo)簽,便很難修改。杜牧有“松寺曾同一鶴棲”句,竟被評為:“所謂同鶴棲者,恐是與婦人同宿,托名為鶴爾。”

至于張好好,不知所終,白居易兩次在詩中寫到她,一是“不愛君池東十叢菊,不愛君池南萬竿竹,愛君簾下唱歌人,色似芙蓉聲似玉”;一是“敢辭攜綠蟻(指酒)?只愿見青娥。最憶陽關(guān)曲,真珠一串歌”。此時張好好給沈述師當(dāng)妾。相比之下,還是杜牧的《張好好詩》感慨甚深。

《張好好詩帖》傳承有序,經(jīng)南宋賈似道,明代項元汴、張孝思,清代梁清標(biāo)、宋牧仲、年羹堯,最終入清內(nèi)府,董其昌曾跋:“樊川此書,深得六朝人風(fēng)韻。”贊其書法,但推敲詩意,益覺杜牧的人格磊落。

《張好好詩帖》的真?zhèn)危瑢W(xué)界略有爭議,因帖中多處字句與標(biāo)準(zhǔn)版本不同,學(xué)者裘石指“婥婥為當(dāng)壚”句,直寫為“爐”,非“爐”或“鑪”,而“爐”或是宋代才有的俗字,且“洞閉水聲遠(yuǎn)”中的“閉”,帖中寫成“閑”,“洞閑”文理不通,似是抄中出錯。

徐邦達(dá)先生從用紙、筆的性能、用筆方法等方面,認(rèn)定《張好好詩帖》確屬唐風(fēng),用筆之法似孫過庭的《書譜序》。徐先生展半尺即知真?zhèn)危毁潪椤靶彀氤摺保颊J(rèn)可,應(yīng)是真跡。