黔之驢:一個文學形象的生成與物種遷徙、文化交流

《黔之驢》是唐代文學中的名篇,因“黔驢技窮”的成語而變得家喻戶曉。季羨林先生考察了印度民間文學以及伊索寓言、拉封丹寓言中的同類型故事,指出驢披虎(獅)皮故事的傳播范圍遍及世界各地,柳宗元的寓言故事并非獨創。陳允吉先生將其故事來源追溯至《佛說群牛譬經》等佛典,李小榮先生又在敦煌道教講經文稿本中發現了類似的故事。本文試圖引入自然史的視角,在歐亞非交流的大背景下,考察“黔之驢”這一文學形象的生成與物種馴化遷徙、文化交流之間的關系。

一、“蠢驢”的意象:印度還是希臘起源?

18、19世紀,隨著對印度語言文化的廣泛了解與深入研究,歐洲殖民者發現了古印度與歐洲在語言、神話、人種等方面存在親緣關系。由于這一文化“他者”的出現,歐洲知識界對自身的認識有了很大的擴充與改觀。隨之而來的就是各種新學科的興起,如比較語言學、比較宗教學、比較神話學等。在民間故事領域,本菲(Theodor Benfey)基于對《五卷書》的翻譯與研究,提出了大多數歐洲民間故事都來自印度的理論。然而,有關驢的一組故事到底是源自希臘還是印度,卻產生了爭議。

韋伯(Albrecht Friedrich Weber)指出“蠢驢”原型不見于印度傳統典籍,應是希臘觀念的產物。本菲考察了故事產生的時間,也認可希臘起源的可能性更大。但仍有學者持印度起源說。為解決這一分歧,除了從故事的內在邏輯與產生時間來考慮,另一項可資參考的因素是驢這一物種的馴化與遷徙路徑,由此來輔助判斷故事的源流發展。

二、埃及、近東之驢:駱駝被馴化之前的“沙漠之舟”

目前學者們大都認可:大約在公元前四五千年,驢最早馴化于非洲東北部。考古工作者在黎凡特南部(今以色列、巴勒斯坦、約旦一帶)也發現了家驢的蹤跡,時間上與非洲家驢接近甚至稍早。盡管野驢的足跡曾遍布非洲、歐洲與亞洲,但目前遍布世界各地的驢子,其祖先幾乎都可追溯到非洲東北部、近東一帶。

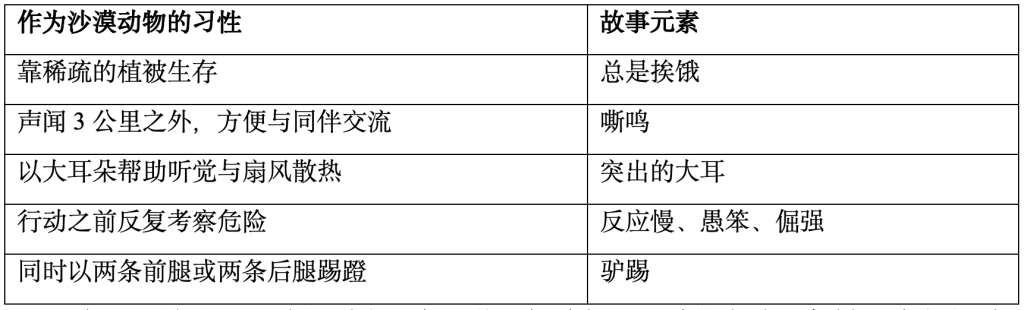

在廣義上包括埃及在內的古代近東地區,家驢在農業與商業活動中起著重要作用,墓葬與壁畫中都可看到其身影。野驢主要生活在干旱的沙漠,習慣于缺少水源、植被的環境,忍饑耐渴。由此,馴化后的驢可長達三天不喝水,在缺水30%時還繼續工作——飲水需求僅高于駱駝,進食量只有馬的四分之一,耐粗飼。盡管驢經常超負荷載重,但很少生病,生存能力極強,壽命是馬的兩倍。這就使得被馴化后的驢主要用作沙漠馱獸:穿行于尼羅河谷,往來于埃及、近東之間。在駱駝被馴化之前,驢才是“沙漠之舟”。

烏爾皇家旗,公元前三千年的蘇美遺物,目前收藏于大英博物館。有學者認為鑲嵌畫上的馬車由一組某種馬科動物拖拉,可能是野驢或家驢,因為馬在公元前2世紀之后才由中亞引入。

然而,驢的故鄉在沙漠,對居住在尼羅河谷的埃及人來說,那是一個充滿未知和危險的地方。這使得驢的形象帶有雙重性,或者說,家驢代表驢身上積極的一面,而野驢代表了消極的一面。中王國時期(約公元前2000年至前1700年),驢與沙漠、異鄉之神塞特相聯:塞特有時候會表現為驢首人身。第三中間期與末期(約公元前1000年至前400年),埃及屢遭異邦入侵,作為異鄉之神的塞特逐漸被妖魔化,驢也跟著被丑化。此外,隨著公元前2千紀中期馬被引入埃及,參與狩獵、戰爭與儀式活動的馬主要作為地位的象征,與從事農業、運輸雜役的驢構成鮮明的對比,驢的形象變得更加卑下。

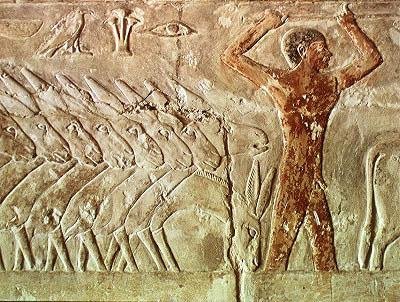

埃及第六王朝(約公元前23-22世紀)的驢隊壁畫

三、希臘之驢:來自“東方”的他者

據說希臘的驢是從非洲引進的。從詞源看,希臘語的驢是?νο?,拉丁語asinus,法語ane,德語Esel,英語ass,可能都來自蘇美爾語的anse,不是印歐語系原有的詞匯,而是借詞。因此有學者提出:驢及其名詞早在騎馬的印歐人到達之前就已分布在地中海、黎凡特、安納托利亞(今土耳其境內)地區。一般認為,馬的馴化是在黑海、里海以北的歐亞大草原,而這一地區同時也是原始印歐人的故鄉。有學者在探討詞源時強調:馬是印歐主人理想的坐騎,而驢屬于安納托利亞、地中海地區人群。希臘神話中與驢相關的傳說,也透露出驢的“東方”身份。來源于亞洲西部的驢神馬西亞斯,被阿波羅殺死并剝皮獻祭。彌達斯由于更喜愛潘神的蘆笙而被阿波羅安上了驢耳朵。彌達斯受到酒神狄奧尼索斯的青睞,狄奧尼索斯騎驢且愛驢。騎驢的西勒諾斯是狄奧尼索斯的朋友。畢達哥拉斯學派認為:驢是所有動物中唯一不是遵循和諧原則創造出來的。

公元前5000年左右蘇美爾牛頭豎琴上的驢奏豎琴圖案

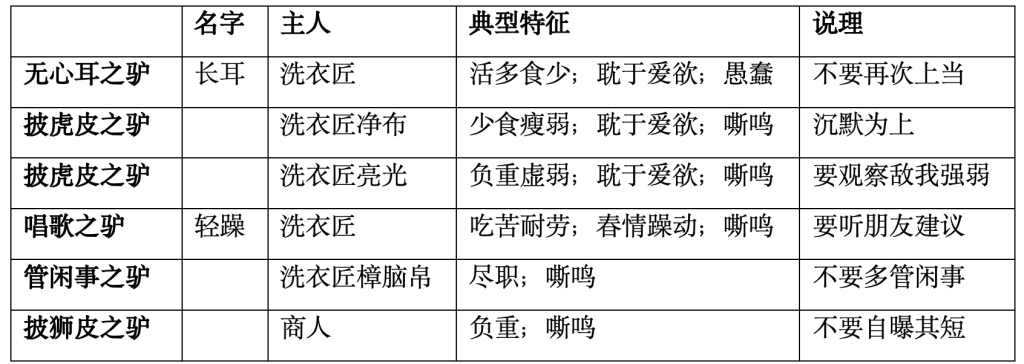

《伊索寓言》中有十幾個關于驢的故事,在內容的豐富性上遠勝印度,驢的形象也更加多元。其中,一個情節類似的故事是“驢和獅子皮”:驢披上獅皮嚇唬眾獸,狐貍因聽過其叫聲而看破其身份。其余有關驢的故事大體可分為數類:

一、驢和馬、驢和騾、野驢和家驢的對比。在《驢和馬》中,“馬得到主人細心喂養,飼料豐富”,而驢“連麥麩都不夠吃,還要忍受種種辛苦”,后來戰爭爆發,馬在戰場上“沖鋒陷陣”“受傷倒下”,驢才心理平衡。

二、驢的奴役身份與負重挨打。在《驢和種園人》中,驢“食料少,活兒重”,先后隸屬于種園人、陶工與鞣皮匠。

三、驢的無知自大,如《馱神像的驢》等。

四、驢的嘶鳴,如《獅子和驢》等。

五、驢的踢踹,如《驢和狼》等。

后兩類故事強調驢的生理特征:高聲嘶鳴,同時以兩條后腿踢蹬。前三類則體現了驢的社會屬性與文化屬性。用結構主義的視角來看,驢與馬相對,分別代表著低賤與高貴、遲鈍與迅捷等意涵。對希臘人而言,驢既是來自東方的外來物種,又象征著文化上的他者,在日常生活中從事卑賤的工作,因此適于充當奴隸階層的代言人,且被賦予無知自大的標簽。在羅馬小說《金驢記》及其希臘源本中,主人公從一位貴族青年變形為一頭受奴役的驢,正是這雙重視野賦予了小說強烈的諷刺意味與顛覆性力量。主人公的文化身份也極為復雜:祖籍可追溯至阿提卡、柯林斯、斯巴達等著名的希臘城市,童年時期會說雅典語,又在羅馬學習拉丁文化,最后因敬奉埃及女神愛希絲而重返人身。或許從中也反映了驢的文化身份的多元性。

四、戰場疑兵:斯基泰人不識波斯驢

據希羅多德《歷史》的記載,在波斯大流士(Darius I,阿契美尼德王朝第三任國王,于公元前522年至公元前486年在位)與斯基泰人的戰爭中,驢起到了關鍵作用。由于斯基泰人境內寒冷,不產驢,戰士及其坐騎馬都不認識驢。在戰場上,斯基泰騎兵所乘的馬匹一聽到波斯驢叫,嚇得掉頭就跑,或者豎起耳朵呆立。大流士在撤退時,將驢留在營地,以布疑陣。由此可以推測,在公元前5、6世紀,波斯境內已經有大量的驢,才能將驢投入戰斗。而對生活于歐亞大草原上的斯基泰人來說,驢則是一個新奇物種。

五、染上種姓色彩的印度驢

梵語中驢被稱為khara和gardabha,詞源不明朗。khara或許與阿維斯陀語?aro有關,而gardabha的古印度雅利安語形式garda與達羅毗荼語gā?di形似,源自中亞或西亞。與埃及、希臘的情況類似,“驢”在印度也有“他者”的象征義。《白夜柔吠陀》里,驢子與狗屬于羅剎。在印度文化中,羅剎一般與非雅利安人、或不遵循雅利安人所確定的吠陀祭祀規范的族群相關,代表著與雅利安人相反的一些特性,如災禍、死亡。婆羅多夢見父親十車王乘驢車奔向南方,預感父親已經喪生。在印度教體系中,驢一般是帶來禍患的神祇的坐騎,如災禍之神泥洹底、兇暴女神匝門支、瘟疫女神悉達拉等。

在法論典籍里,驢與賤民階層相聯。《摩奴法論》規定:旃荼羅的財富是狗和驢。故事中驢的主人經常被設定為洗衣匠。在泰米爾地區,洗衣匠被認為比賤民還低賤。賤民意味著不潔。驢自身不潔,所有相關物(包括尿液、糞便、聲音、揚塵)都不潔,不可被接觸。因此,婆羅門不可騎驢或乘坐驢車,在驢嘶時不可念誦吠陀。不潔又意味著兇兆。驢嘶與呈現出驢形狀的云、或顏色像驢般灰黃的云,都預示著災禍。因此,在印度的一些干旱荒漠,驢盡管可以作為物美價廉的運輸工具,卻不大受歡迎。

印度的這組關于驢的故事,還有一個突出特點,即強調其愛欲旺盛。這當然與印度文化中刻意規避愛欲的危險有關,但另一方面與驢的生理特征也不無關系。梵語中驢的兩個別名cakrīvat(有輪)、ciramehin(長泄)都強調了其生殖器官。雖然《伊索寓言》對此未置一詞,但在希臘瓶畫、龐貝壁畫上都有一些驢的猥褻形象。在希臘神話里,驢是獻給生殖之神普里阿普斯的祭品。

與其希臘同類相比,印度驢更樸實、蠢萌,不像希臘驢那樣自高自大,以為敬拜自己所馱神像的眾人是敬拜自己。它之所以披上獅皮或虎皮,皆因其主人所為,目的是省掉喂驢的食料。印度驢的社會地位卑下,個性也是忍辱負重,行為受愛欲本性驅使,其文化屬性與社會屬性相匹配。

六、絲綢之路上的驢與漢地的文人傳統

驢非中原所產,而是來自西域。顧炎武在《日知錄》中指出:“自秦以上,傳記無言驢者”“大抵出于塞外”。段玉裁認為“驢”字為秦人所造。這可能得益于秦與西北諸民族的交往。漢武帝經營西域后,絲綢之路上貿易往來頻繁。《鹽鐵論·力耕》談及:“夫中國一端之縵,得匈奴累金之物,而損敵國之用。是以騾驢馲駞,銜尾入塞;驒騱騵馬,盡為我畜”。驢成為重要的交通轉運工具。

馬速快,適合充當坐騎或拉馬車,或馳騁于要道,或殺敵于疆場。驢速慢、耐力好,往往在崎嶇不平的山地轉運鹽糧等物。馬與驢構成一對互補又對立的文學形象。賈誼在《吊屈原賦》中言:“騰駕罷牛,驂蹇驢兮;驥垂兩耳,服鹽車兮。”漢靈帝偏好驢車,《后漢書·五行志》頗有微詞:“夫驢乃服重致遠,上下山谷,野人之所用耳,何有帝王君子而驂服之乎?”由此可見時人對馬、驢的階層分野的認識。對于文人來講,驢、馬的易位,幾乎成了懷才不遇、英俊沉下僚的象征性套語。

《東陽夜怪錄》里,化名盧倚馬的黑驢自稱“前河陰轉運巡官”,頗有自懷身世之語:“旦夕羈(饑)旅,雖勤勞夙夜,料入況微,負荷非輕,常懼刑責”。與高大迅捷、達官貴人才能負擔得起的馬相比,驢平凡普通,與潦倒貧士、窮措大為伍。但正是這種卑微,賦予了驢一種源自邊緣化位置的反叛性力量。在后漢至西晉,學驢鳴甚至成了名士風度的表現。唐朝統治者銳意開邊,馬匹多被用于邊疆戰備,低階朝士與百姓只能騎驢。科舉高第者則可以跨馬游街,故賈島發出感慨:“少年躍馬同心使,免得詩中道跨驢。”但科舉取士,得意者少,失意者眾。對后者來說,騎驢的意象既有自嘲的意味,也有幾分隱逸的風骨,如李洞《過賈浪仙舊地》詩云:“年年誰不登高第,未勝騎驢入畫屏。”騎驢成為失意文人自覺的身份標識,也寄托了其孤高自詡。

柳宗元塑造的黔驢形象獨具特色,既有佛教故事的影子,也有寓言體裁帶來的鮮明風格。開篇“黔無驢”已透露出驢的外來起源。《朝野僉載》里記載楊炯稱朝官為“麒麟楦”:“今餔樂假弄麒麟者,刻畫頭角,修飾皮毛,覆之驢上,巡場而走。及脫皮褐,還是驢馬。無德而衣朱紫者,與驢覆麟皮何別矣?”盡管一般認為《黔之驢》寄寓了柳宗元對當權者無德無能、虛張聲勢的諷刺,但陳洪先生指出:《黔之驢》同情驢的遭遇,表達“不出其技”、全福遠禍的思想。換言之,柳宗元筆下的黔驢形象,融合了佛教故事傳統與當時文人對驢的普遍認同心態,說是文人的自況、自戒亦無不可。

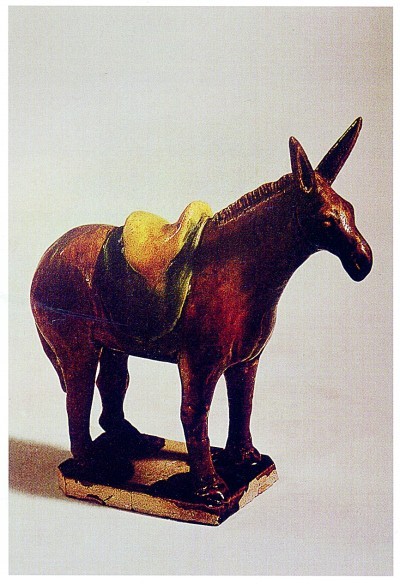

唐墓出土的唐三彩驢俑

七、動物在人類生活經驗中的多重面向

動物在人類生活經驗中有多重面向。首先是生物學意義上的,動物的生理性特征往往體現于虛構故事作品中的文學形象。

在民間故事里,驢的叫聲、大耳朵、倔脾氣、踢踏的方式,都被觀察得細致入微。但在文人化的詩作里,這些外在特征幾乎都被抹平,突出的是其象征含義,充當符號與語言系統中的符碼,具有隱喻義。此即動物在人類經驗中的第二重面向,其所處的結構與語義場非常關鍵。驢與馬經常成對出現:相較于馬的“高貴”,驢更接地氣、平民化。這一對比甚至延續到當下,如“寶馬”與“電驢”的命名。而流行一時的“驢友”風潮,或許也延續了古人騎驢入山、尋訪詩思的傳統?

由于驢的文學形象的豐富性,還可借此管窺民間傳統、文人傳統與宗教傳統的相互關系。在印度,驢是民間故事中常見的動物,卻極少出現在梵語古典詩歌、戲劇中。而中國的情況不大一樣,楚辭漢賦、唐宋詩詞、乃至文人畫中驢的形象頗不少見。驢在《圣經》里的形象大體是正面的,因而在中世紀基督教的節日上多有驢的身影,但往往帶來戲謔的效果。這大約是驢的近東傳統與希臘羅馬傳統之間的撕扯。對于歐洲中世紀的學者來說,驢以微薄的食物維生、勤苦勞作、頭腦單純,與他們的書齋生活形成了一種有趣的映照,其大智若愚延續了《圣經》中智者的形象。