段崇軒:現代書評的風骨與寫法 ——從三位山西籍書評家說起

想到山西的書評家

書評雖屬于文學批評的范疇,卻有它自己的個性、要求。書評看似簡單、門檻低,但又水深難測,寫好極難。只有那些真正的年長的大家,才能寫好書評嗎?

油然想到百年前后,新文學歷史上三位山西籍書評家:高長虹、李健吾和常風。

中國新文學30 年,是一個從古典文學、古典批評向現代文學、現代批評轉型的時代。這個時代的文學,大破大立、開宗立派、生機勃勃。山西同全國文學同生共長,不僅涌現了景梅九、郭象升、賀凱、王哲甫等那樣的文學研究家、理論家、文學史家,更誕生了高長虹、李健吾、常風等文學批評家、書評家,而且后者活動在全國學界、文壇,接受了更系統、新潮的西方現代文學理論與批評理論,發憤寫作,“遍地開花”,在全國有著更顯著、持久的影響。

現代書評是伴隨著現代印刷業、現代報刊業的“爆炸式”發展,以及龐大讀者群的閱讀市場需求,應運而生的。現代文藝學包括文學理論、文學史、文學批評幾大版塊,書評只是文學批評中的一脈支流,它卻與只給少數專業的、偏愛的讀者閱讀的文學理論、文學史迥然不同、涇渭分明;它是提供給社會的、廣大讀者群閱讀的,它必須寫得通俗易懂、鮮活有趣,才能達到其目的,完成其“使命”。山西籍的這三位書評家,可謂學養豐厚、學貫中西,是精英知識分子,他們自然可以創作陽春白雪式的作品,從事曲高和寡的學術研究,但他們恰恰面向市場、面向讀者,大家小作,探索了一條書評寫作道路,體現了知識分子的一種社會擔當與啟蒙民眾的精神。

三位山西籍書評家,走過不同的人生和學術道路,也有著很不相同的性格。

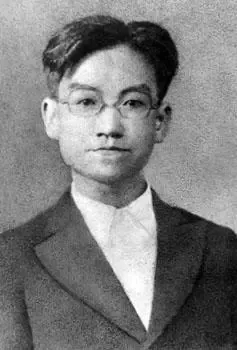

高長虹

高長虹是中國新文學史上著名文學社團“狂飆社”的創始人。他1898 年出生于山西盂縣;1914年考入山西省立第一中學,中途退學到北京大學聽課。1924 年在太原與一批文學青年創辦《狂飆》月刊,同年底又轉赴北京。在《國風日報》開辟《狂飆》周刊。他結識魯迅,得到魯迅的器重,參加“莽原社”,并協助編輯《莽原》周刊,后因觀念、人際的矛盾與魯迅分道揚鑣。1926 年前往上海,創辦《弦上》《長虹周刊》,繼續推動新文藝運動。1930 年“狂飆社”解體后,高長虹輾轉日本、歐洲多國游歷,學習經濟學。抗戰爆發后回國投身抗戰文化宣傳,1941 年徒步前往延安,成為邊區文協駐會作家,從事創作。1946 年赴東北解放區,1954 年病逝于沈陽。高長虹是一位文學全才,在詩歌、散文、小說、時評、政論等方面,均有大量作品。他曾說:“我常自信我是能夠做些批評工作的。……魯迅也同我說,輿論是歡迎我的批評,不歡迎我的創作。所以讓我多做批評。”在2010年出版的《高長虹文集》四卷本中的《花園之外》《草書紀年》《時代的先驅》《走到出版界》等分集里,有大量的批評、書評文章,總字數約在30 萬以上,稱他為書評家名副其實。他的批評觀念與眾不同,旗幟鮮明,認為要么“贊美”要么“攻擊”,而他更主張“攻擊”。我曾經把高長虹歸入“印象主義”批評家行列里,但其實印象只是外表,在骨子里他是一位表現主義批評家。他說:“德國藝術上的表現主義對于新時代的思想是一個很大很大的啟發。行為主義的心理學也是的。這一些思想和別一些思想結合起來,在各方面,便都會把握住新的光明。”而表現主義批評與德國“狂飆突進運動”的精神是息息相通的。

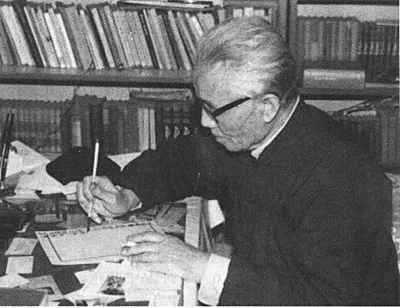

李健吾是中國現當代文學史上的一位大家。他1906 年出生在山西運城,父親李歧山是辛亥革命將領,幼年時父親遇害,之后他隨母親遷居北京。1925 年考取清華大學讀西洋文學系,后赴法留學。1933 年歸國后在北京中華文化教育基金會任職,從事外國文學翻譯與研究,進入北京主流文學界,成為“京派”作家一員。1935 年任上海暨南大學文學院教授,其間與鄭振鐸合編《文藝復興》雜志,與人創辦上海戲劇學校并任文學系主任。1954年回到北京,先后在北京大學文學研究所、中國社會科學文學研究所任研究員。1982 年去世。他在小說、散文、戲劇以及外國文學翻譯和研究等領域,都有出色成果。在文學批評特別是書評方面,20 世紀三四十年代出版的署名劉西渭的《咀華集》《咀華二集》,影響深廣。溫儒敏在《中國現代文學批評史》中稱“李健吾則把印象式批評的‘品位’大大提高了,而他也由此成為杰出的批評家”。關于文學批評,李健吾引用法朗士的話說:“猶如哲學和歷史,批評是明敏和好奇的才智之士使用的一種小說,而所有的小說,往正確看,是一部自傳。好批評家是這樣一個人:敘述他的靈魂在杰作之間的奇遇。”這自然適用于他的全部批評,但更吻合他的書評。

常風是現代文學史上一位睿智、純粹的書評家,亦如韓石山所說:“中國可稱為書評家的人,不在少數,但純粹的書評家,怕就少之又少,若有,常風先生要算一個,以年資而論,說居其首也不為過。”他1910 年生于山西榆次車輞一個文化世家。1916 年入太原省立模范小學,后讀太原進山中學,與同學成立“石燃社”并創辦《石燃》副刊。1929年考取清華大學外國文學系,師從李公超、吳宓等先生。畢業后回太原任教于平民中學。1934 年赴北京藝文中學教書,1943 年任中國大學文學系講師。抗戰勝利后又調北京大學西語系任教。1952年調回山西,任山西大學外語系教授、兼系主任。2002 年逝世。常風清華大學求學時就開始寫書評,兩度協助朱光潛編輯京派代表刊物《文學雜志》。他與李健吾都是“京派”作家中的重要成員。他以一個學者的眼光看待文學批評、書評,說:“文學批評不外是‘抉發文心’‘闡幽顯微’,換言之,研究一個作品的創作程序,考較作品所引起的反應,析解作品所傳達的經驗,探求它與并時的文化的關系然后與以評價。”20 世紀40 年代出版的書評集《棄余集》《窺天集》,其中除少數幾篇散文、小說外,均是清一色的書評。他一生只有薄薄的二三冊書,卻成為文壇上的實力派批評家。50 年代之后,他停止了學術研究與寫作。直到新時期之后才重新執筆,寫下一批極具史料價值的回憶故人舊事的散文。常風有著扎實的中學功底和豐富的西方文學學養,因此,他的批評呈現出中西交融而又有現代批評的特質。吳小如認為常風“治學途徑以及研究的力度和深度,大有與錢鍾書先生平分秋色、異曲同工之勢”。常風在新中國成立之后深藏歷史,寂然無名,新時期之后被重新發現,漸露崢嶸,不斷升溫。我上網搜索,發現僅在2021 年到2022 年,就有湖南大學、東北師范大學、杭州師范大學的三位碩士研究生,以常風的批評、書評為課題,完成了畢業論文,這就是最好的證明。

書評更要“主體性”

20 世紀80 年代中期,文學“主體性”理論的提出、論爭,客觀上使作家、批評家認同、確立了主體性意識、理念,深刻地改變著作家及其創作。90 年代之后,文學主體性理論逐漸淡化,作家剛剛建構起來的主體性被各種外在的力量所“異化”。追溯到中國新文學時期,其實是沒有主體性概念與理論的,但那時陳獨秀、魯迅、周作人等倡導“人的文學”,主張“個體生命”“為人生”的文學,它與文學“主體性”理論是一脈相承的。正是這種現代理論,撬動、推進了中國新文學。什么是批評家的主體性?當代批評家於可訓言簡意賅地指出:文學批評家“是以文學創造的產品——文學作品為對象,通過對文學作品的感受、理解、闡釋和評價,把文學作品‘改造’成一種新的產品形式和價值形態,實現其對于社會的價值和功用” 。這就是說,不管是批評還是書評,作者在寫作過程中,要投入自己全部的生命體驗,以批評對象為基礎,創造出一個新的文學文本和藝術世界來。他的唯一依循是批評對象,他的寫作資源是自身,而不應是其他外在力量和條件。

李健吾

高長虹等山西籍書評家,吸納了“五四”文化中的“人本”思想,并把他融入自己的批評理論與實踐中。高長虹的批評理念頗有點驚世駭俗,他在《贊美和攻擊》一文中說:“贊美是生命力停頓的誘惑,是死的說教者,是一個詛咒。……攻擊便是這樣:它常遺棄了你的較好的,而說出你的較壞的,它常給你指出一條更遠的路。”“愿你時常攻擊你自己,愿你時常接受別人對你的攻擊。” 而不管是“贊美”還是“攻擊”,都是批評家“強力意志”的直接體現,攻擊是批評、批判的強化。李健吾的“自我”理念比高長虹要溫和許多,他認為:“和其他作家一樣,他往批評里放進自己,放進他的氣質,他的人生觀;和其他作家一樣,他必須加上些游離的工夫。” 這里強調的,就是批評家在實踐中要投入他的全部感性和理性,同時要“入”進去,還要“出”得來。“入”是為了把握對象,“出”是為了恪守自己,是為批評中的“游離”。學者型的常風對書評中的“主體”則有更理性的看法,他說:“寫書評也不是一件易事。寫的人須具有‘平衡的心’,他才能得到正確的欣賞和公平的評價,他須具有正直,誠懇,嚴肅的態度;他還須具有淵博的透澈的知識,不偏頗的欣賞能力——這樣才可以作一個理想的書評家。” 常風肯定了批評家的主體性本質,又對批評家的才、學、識和德、品、能等提出多方面的要求。做一個批評家、書評家真是太難了!

對大作家、名作家的批評,是檢驗一個批評家有無主體性的“試金石”。整個新文學三十年,不斷有矛盾、論爭乃至混戰,其中自然有意氣用事、門派之爭,但更多的是爭論藝術、探求真理,并不怎么影響文人相處、人際關系。這是一種正常的文學生態。譬如高長虹,他用世界文學的眼光去觀察作家作品,常常攻擊名家名作,甚至包括一些社會科學、自然科學著作。他尖銳地批評胡適:“……至于這本《中國哲學史大綱》仍然不過考證了幾本古書而已。……然而這樣一本書,胡適竟然還以為是他的什么理想的中國哲學史呢!其淺薄妄謬,真可佩服!” 高長虹推崇的是作者的思想與發現,對胡適的“考證古書”自然很不在意。他對張競生轟動一時的《性史》也猛烈抨擊:“科學蔑視人們的趣味!《性史》是淫書,真而又真的淫書,與科學無涉。張競生如不欲辨(辯)護淫書嗎,則回頭另起去做點科學的工作好了。” 高長虹反感的是用趣味去迎合大眾,因此徹底否定了這部“科普”著作。他對胡適、張競生的批評無疑是不專業的,但他揭示的問題卻是犀利而有價值的。高長虹與魯迅的關系,是新文學史上的“公案”。他跟魯迅是師生、朋友、戰友等多重關系。魯迅對他有知遇之恩,但后來竟反目成仇。在高長虹的心目中,魯迅從最初的“誠懇言談特別坦率”的忘年交,到“真正的藝術家”,到“不很高明而卻奮勇的戰士”,到“世故老人”,高長虹經過了長久的觀察、感受和認識。其中有兩個人的誤會,有別有用心者的挑撥,但更有高長虹性格上的偏激、狂傲。然而也折射出那個時代的文學青年不懼權威、獨立思考、彰顯自我的精神特征。

李健吾、常風對巴金《愛情三部曲》(《霧》《雨》《電》)的共同批評,是文學史家不斷類舉的例子。20 世紀30 年代中期巴金已是知名作家,且對自己的新作滿懷自信。但李健吾在書評中卻認為作者的敘事“熱情”過度,描寫有“缺陷”,結構“窳露”“紊亂”。巴金隨之進行了反批評。李健吾堅持自己的觀點,進行了辯護。常風也踴躍“參戰”,對巴金的小說、反批評給予回擊。他認同李健吾的看法,說巴金的小說“到處充盈著熱情的情感”,作家“忘記了小說并不是歷史和傳記”,“小說有它自己的生命——它的藝術”,而“《霧》在三部中是故事最簡單的一部,也是最不能令人滿意的一部”。 這話說得更重。近90 年過去了,我們重讀李、常的書評,依然覺得他們的批評是言之成理的。

對師友、同仁的評論,是顯示一個批評家人品高低、主體性強弱的“檢測劑”。一個批評家不可避免地會面對“熟人”的作品,他既要守住自己的主體性,又要符合人情世理,還要對作品做出恰當的闡述和評價,這無疑是對批評家的一種考驗。常風是一位既溫柔敦厚而又嚴謹理性的批評家,他評論了諸多老師、文友的書籍,譬如對朱自清《歐游雜記》的評論,他并沒有因作者是他的老師,就在書評中給予溢美、拔高,這本書也不是作者的代表作,而是謹慎地選擇了文本中的“語言”,給予細致的解析和評述,他說:“他在我們文壇的地位并不建筑在作品的‘量’上,也不完全在‘質’上,而在它的‘文字’。”認為朱自清在“口語”的提煉、“動詞”的實驗上,“又成功了一個偉大試驗,他在我們文學中給我們找到一個新的表現方法”。

評論角度極小,而又以小見大,抓住了作家和作品的“亮點”,凸顯了常風的智慧、溫情和風骨。蕭乾與常風是同代人,又是“京派”作家圈里的人。當蕭乾那部集大成式的《書評研究》出版后,常風隨即寫了書評,較全面地概括了全書的內容,借機發表了自己對書評的一些獨到見解,他同樣沒有溢美、拔高,只給予客觀而簡練的評判:“他是一個超越的人,他有非常明敏的辨識力與驚人的深入的天才。惟如此,在這本題為《書評研究》的書內我們尋得許多精純的理論結晶。蕭乾先生的文字也是值得贊美的,他用文學的文字做一部敘述理論的書。” 這大約就是常風的“頂格”評價了。

高長虹、李健吾、常風的批評實踐告訴后學,堅守批評家的主體性,就是捍衛批評家的獨立,塑造批評家的形象,彰顯批評家的風骨。

評判的復雜“坐標”

在文學批評活動中,批評的標準、尺度,大約是最復雜多樣、難以定于一尊的問題了。但眾說紛紜不等于就沒有標準、尺度,只是它藏得很深、變量太多,不容易把握罷了。于是理論家們就提出“思想與藝術統一說”“歷史與美學結合說”等,其實這些說法等于沒說,因為它大而無當,沒有參照系。我曾經提出批評標準的“坐標說”,即批評要設定一個經緯相交或縱橫相交的坐標,以此作為衡量一部作品的標準尺度。所謂“經”(豎)就是指文學史發展的高度,所謂“緯”(橫)則是指當前文學的實際水準。把一部作品放在這樣一個坐標上去觀照、衡量,其優劣輕重往往立馬可現。但這樣的評判標準要求較高,不同的人實行起來也會不盡相同。但我相信這一標準是可行的,有些批評家也在自覺不自覺地運用著這一標準。中國新文學時期,文學正處在轉型當中,新舊混雜,更沒有標準,但那些現代批評家們,卻憑著他們的文學修養、思想認知,把握著文學的標準和尺度,激濁揚清,或臧或否,推舉經典,推進著新文學的健康、蓬勃發展。

高長虹沒有上過大學中、西文學系,不是科班出身,但他憑著自學、苦讀,擁有了豐富、廣闊的西方文學特別是現代文學以及現代文學理論的修養。他博覽各國文學,研習經典作家作品,具有了世界文學的視野和尺度。他對西方最現代的印象主義、象征主義、表現主義等文學思潮也有一定研究,而更青睞的是表現主義,這些都成為他潛在的文學批評尺度。他用世界文學發展史作為縱向坐標線,把當下中國新文學演進作為橫向坐標線,構成一個衡量文學的“嚴苛”坐標。在這樣的文學坐標下,高長虹看到的中國文學,往往是優少劣多,問題重重。他的古典文學雖有一定基礎,卻并不扎實,但他評價說:“我們所以反抗古典文學者,是因為它沒有生命。不是因為它沒有花。” 就是說古典文學有對美好事物、美的人物的書寫,像“花”一樣美,卻沒有充滿生命力的人物,沒有作家自己的生命體驗。這樣的評價是偏頗的、虛無的,但也蘊含著某種真知灼見,是他同西方文學比較得出來的。高長虹是中國新文學的參與者、建設者,他拿中國新文學與西方現代文學相比較,得出這樣的結論:“拿中國文學來同西洋文學比較,我覺得在過去是不如,在現在是不相上下,在未來是過之。或者再說,在現在的現狀是不如,在現在的傾向是過之。” 他對新文學的評價并不高,有保留,他寄希望于未來的文學。這一比較、評價,應該說是客觀的、理性的。高長虹寫了一批書評,有一部分是“贊美”的,如對歐陽山的長篇小說《玫瑰殘了》、王魯彥的小說集《柚子》、許欽文的小說集《故鄉》、冰心的通信集《寄小讀者》等,他都給予了肯定。這些作品往往思想新穎、方法現代、藝術精湛。而另外一些作家作品,如茅盾的幾部小說、蔣光赤的幾首新詩、楊振聲的長篇小說《玉君》、章衣萍的紀實文學《情書一束》等,他不留情面地給予批評。這些作品或是主題直露,或是題材陳舊,抑或寫法落后,是難入他的法眼的。可以說,高長虹是20 世紀二三十年代的“酷評家”。

李健吾作為印象主義批評家是杰出的、成功的,但在批評、書評的標準、尺度上,則是含糊的、矛盾的。他在一篇文章中說:“什么是批評標準?沒有。如若有的話,不是別的,便是自我。”堅定地否認批評有標準,把“自我”說成是標準,又顯得“空”而“虛”。這一方面說明李健吾沒有深思、研究過批評標準問題,另一方面又說明批評標準的“撲朔迷離”。但李健吾又說:“猶如書評家,批評家的對象也是書。批評的成就是自我的發見和價值的決定。發見自我就得周密,決定價值就得綜合。”“自我”“綜合”“發現”“價值”,不正是對理性標準的一種尋找、評判嗎?這顯然是自相矛盾的。其實“奧秘”就在“自我”身上,就是說批評家自省的文學修養、思想境界、審美趣味,本身就構成了一種價值標準和批評尺度。批評家在批評過程中,是不需要把標準專門拎出來的。對印象批評來說,批評家在細讀、品味文本的同時,就伴隨著理性的分析、評判了。但這種在印象中體驗、感悟的批評方法,只適宜李健吾這樣感性與直覺發達的批評家使用。對大部分批評家來說,還是要掌握幾條較清晰的批評標準,有一個較具體的批評坐標,會更便于批評的“操作”。李健吾深受法國印象主義批評家法朗士、雷梅托的影響,推崇非理性的批評,但又重視直覺的理性把握,使他的批評成為一種“創造性批評”。李健吾在批評標準、態度上,又顯出一種靈活性。他說:“批評者注意大作家,假如他有不為人所了然者在;他更注意無名,唯恐他們遭受社會埋沒,永世不得翻身。” 譬如在對茅盾、巴金、曹禺等知名作家的作品上,他會更嚴格、理性一點。而對葉紫、蕭紅、蕭軍等年輕作家的作品上,就更寬容、溫情一些,這表現了一個批評家的良知、智慧。

常風

同是“京派”批評家和山西人,常風對批評標準的探索、堅守,卻比李健吾自覺、堅定得多。他欣賞印象批評,但認為這種批評確有價值判斷,只是包含、隱藏在批評家的描述、傳達之中,僅僅是沒有直接地指點出來而已。而高長虹對印象批評卻是反感的,他很早就說過:印象批評讓人覺得是“說閑話”,“同一個人在談天”。常風毫不含糊地說:“我們知道批評的終鵠是評價,這個牽涉價值的問題。價值起于人與事物的關系,是人生各種經驗的比較、參證與闡明。”他還把作品的價值分成“內在價值”與“外在價值”兩個層面。前者指的是文本深層的恒定的藝術價值,后者指的是文本之外的社會、時代價值。而鑒賞、批評就是要努力發現、發掘出外在的直至內在的價值。這一觀點是極為深刻、新穎的。常風是在業師葉公超、英國批評家瑞恰慈的理論影響下成長起來的。葉公超在20 世紀30 年代就研究英美新批評理論,特別推崇瑞恰慈的文本分析理論。而瑞恰慈《文學批評原理》中的價值理論和傳達理論,又在常風的批評思想中“生根開花”。因此說常風是具有現代批評思想與方法的批評家。他寫過多篇關于批評、關于小說、關于傳記的研究文章,因而在批評新文學作家作品,如老舍《離婚》、張天翼《反攻》、巴金《愛情三部曲》、葉圣陶《圣陶短篇小說集》、艾蕪《南行記》、茅盾《泡沫》,以及批評外國作家作品,如朱湘翻譯的詩歌《番石榴集》、康拉德小說《黑水手》、果戈理小說《死魂靈》、奧斯汀小說《傲慢與偏見》等書評中,往往能深入文本世界之中,做出清晰、理性的闡釋與評判,代表了三四十年代文學批評的高度。

批評標準的建立是困難的,而價值評判的抉擇也是棘手的。高長虹曾經感慨,他堅持自由批評,但深感社會“不容易容納”他的批評。李健吾則表白“批評最大的掙扎是公平的追求”。從這兩句話中,不難體味到批評家內心的糾結、矛盾、堅守。但他們正如蕭乾所說的是“有脊梁骨的批評家”,他們守住了批評家的人格與自尊,做出了學術的、公正的價值評判,經得起一代一代讀者的品讀。

引領讀者走進文學

文藝學已分化成一個龐大的家族。僅僅文學批評這一脈,就包含著文學批評、文學書評這兩種。應該說文學批評也是面向廣大的、普通的讀者的,但絕大部分文學批評是面向少數專業讀者的,只有少部分文學批評可以走向普通讀者。而文學書評的讀者群毫無疑問是廣大的普通讀者,但現在它向學術性批評“投懷送抱”,基本上演變成了文學批評。它已改變初衷,走上了一條狹窄的小路。從理論上講,文學書評的讀者群是明白的、確定的。讀者群決定了它的文體特征和寫作規律。它是提供給多種多樣的有文化的讀者閱讀的,發表在各種專門的報紙、刊物上,或一般的報刊“專欄”里。它必須是通俗易懂、雅俗共賞的,評述內容是真實、充分的,作者態度是客觀、真誠的。文章篇幅是精短、緊湊的,語言是清晰、鮮活的。它推薦的書籍一定是良好、優秀的,批評家的態度、評判是褒貶分明的。它推介給讀者的是一個美的文學世界,它自身也應該是文質并茂的美文。社會的精神文化建設需要海量的書評作品,千千萬萬普通讀者需要大批信得過的書評家。

1935 年出版的蕭乾著《書評研究》,被稱為“中國第一部從理論上專門討論書評的著作”。常風給予激賞。其最大特點就是以“讀者為中心”探討書評的規律與寫作問題。作者以“理想的書評”為小題目,引用英美報刊上關于書評的17 條論述,作為書評寫作的建設性“意見”。譬如“避免私己偏見”“篇幅與原書價值相襯”“必須有引人入勝的濃厚趣味”“在結論里必須指明原書的功過”“一篇可讀的書評須剝去所有的廢話”……這些觀點在今天依然沒有過時,熠熠生輝。蕭乾又引用《論壇》雜志的觀點,表達自己心目中的書評模式與向往的書評型態:“流行書評蓋分兩種:親切攀談式的——把評者個人的反映說得有聲有色,表現出評者自己的情感,成為一種創作。分析的學者文章。理想的書評乃介于這二者之間,它必須是反省的而又是想象的。” 現實社會流行的書評,大致有兩種類型,一種是富有批評家個性的藝術性書評,一種是充滿理性的學者性書評,蕭乾對這兩種書評都不太滿意,他期待一種感性與理性渾然為一的書評。

三位山西籍書評家,既是作家又是批評家,始終保持著良好的藝術能力,這是他們能寫出漂亮書評的重要條件。高長虹是一位生命力充沛的人物,詩歌、散文、小說創作幾乎是齊頭并進、多管齊下,人們很難分辨出他更擅長哪一種文體。他還不斷寫作關于各種文學文體的短評,往往能深入藝術奧秘,道出一些精辟見解。李健吾多才多藝、激情四射、創作勤奮,同高長虹一樣在各種文學文體上都有重要建樹,特別是在戲劇文學翻譯、創作上成果卓著。他的短篇小說處女作《終條山的傳說》就受到魯迅的好評,稱文采“絢爛”,同時被選入《中國新文學大系小說二集》。他的散文《雨中登泰山》被選入《中學語文》課本。他的批評、書評打破了文體的壁障,成為一種藝術化評論。常風沒有那么多文學創作,卻是一位感性與理性和諧交融的文學家。他以書評寫作為主,伴隨著連綿不斷的文學創作。他的處女作《那朦朦朧朧的一團》是一篇意識流短篇小說,寫一個青年在“床前明月光”的晚上,如亂流似的心理意識活動。還有《無題》《迷濛》等短篇小說,都有沃爾夫意識流小說的韻味。散文寫作,這一時期有《郁達夫先生》《懷佩弦一多二先生》《懷袁犀》等,寫得凝練、深情、雋永。新時期文學之后,則寫了一批追懷錢鍾書、朱光潛、葉公超、周作人、李健吾等師友的散文,寫得細膩、真切、感人、蒼涼。三四十年代,他還寫過多篇關于文學文體的研究文章,如《關于評價》《關于傳記》《小說家論小說》《小說的故事》等,今天研習這些文章,就可以感受到常風對文學文體研究之細微。廣泛的文學創作實踐、深入的文體內部研究,奠定了三位山西籍書評家厚積薄發的書評寫作。

現代批評、書評家往往會選擇某種文學思潮、流派的思想和方法,形成自己的寫作路子、文體樣式。李健吾的文學儲備既有西方的現實主義、現代主義,又有中國的古典主義、現代主義。在他的印象主義批評中,中國古典批評的直觀、感悟、比興,西方現代文學中的直覺、自我、個體等,都有機地融合在一起。溫儒敏說:“李健吾就顯得比較個別。他似乎是有鑒于普遍的‘嚴肅’,才有意追求比較瀟灑自如的美文式批評文體。”“李健吾用得最多的是散漫抒情的隨筆體,這種文體主要是從蒙田……那里學來的。”李健吾的書評,以書展開,借書言他,自由散漫,形象繽紛,注入情感,自成風格。讀他的書評,如沐春風,似讀美文。但他的個別書評,確有東拉西扯的松散感、蜻蜓點水的浮泛感。如果稱李健吾的書評是一種散文隨筆式創作的話,那么高長虹的書評則是一種隨筆雜文式寫作。高長虹的書評,不依循一書一評的慣例,而往往是多書一評,由人說書,由書評人,隨時評書,即評即撤……取材極為自由、隨意。從體式上講,像隨筆,像雜文,又像格言警句。但他的書評材料現實、問題尖銳、蘊含哲理、文風凌厲,也頗受讀者歡迎。這種“酷評”文體是常常吸人“眼球”的,卻顯得“自我”失度,不夠嚴謹、和諧。常風作為一個純粹的書評家,他對自己“深耕”的文體是摯愛的、虔誠的。他對書評的文體特征、評價標準、寫作方法都有過深思熟慮。他說:“我總覺得‘書評’和‘批評’不大一樣。……書評可以說是批評的一種,但它不就是批評。批評的視野較書評的廣大,假若容許的話,我愿這樣說,批評所著眼的是作者的整個精神活動,是比較抽象的理論,是從一部作品或一個作家來闡明一種文學批評上的學說。書評卻不必這樣多,它只是著眼一本書就夠了。書評也需要有理論,它也許是根據某一點理論來評論,但他卻不必直接來稱引。” 一書一評,抓住“亮點”,進入藝術,探幽燭微,褒貶有度,精準評判,大約是他每篇書評都想達到的境界。他的書評是特別吻合“京派”批評“和諧適度”“中和節制”格調的。他既汲納了中國古典批評如“中和”的藝術精神,更取法了西方現代批評的文本細讀方法,可稱“新批評”式書評。蕭乾所期望的理想書評,應該就是這種樣子吧?可惜他寫得并不多,但憑著少而精的幾十篇書評,依靠葉公超、梅貽琦的舉薦,他從太原重返北京,先是進入中學,后又跨入大學,最終落腳故鄉的山西大學,終身從教。還曾成為一個“京派”批評家,協助朱光潛編輯那份文學“重鎮”——《文學雜志》,堪稱文壇上的“奇跡”!

書評語言也是一個“要緊”的問題。語言絕不僅僅是表達的工具,更是一個書評家個性、學養和境界的體現。廣大的、普通的讀者,看似文化水平有限,但他們對書評的要求是既高又嚴的。不對口味、不合內心的語言,他們是棄如敝屣的。高長虹、李健吾、常風作為精英知識分子,他們改變自己固有的語言模式和習慣,運用通俗、鮮活、樸素的大眾語言,一定經歷了一個艱難的轉變過程,形成了既適合普通讀者閱讀又具有個人風格的書評語言。高長虹的語言率真、鋒利、哲理、偏激,李健吾的語言瀟灑、鮮活、繁茂、抒情,常風的語言嚴謹、醇厚、睿智、超然。唐弢曾經倡導評點文、小品文等應該寫成“書話”,即像娓娓而談說話一樣的文體。高、李、常的書評,就都具有“書話”的特征。讀者從他們的書評中,隱隱可以看出他們的個性,高長虹狂狷,李健吾灑脫,常風睿智。

20 世紀30 年的現代文學批評,雖然異軍崛起,生長壯大,成為中國新文學中的重要組成部分,但它畢竟還處在草創、發展時期,其局限、弱點、問題是難以避免的。三位山西籍學人高長虹、李健吾、常風參與、建構了現代文學批評的歷史進程,他們功莫大焉。但他們建構的文學批評存在的問題,也是需要指出的。譬如文學批評的主體性問題,是一個關乎文學批評本質特征的問題,但強調、夸大過頭,又會“反噬”批評本身,有損批評家形象。譬如批評的標準問題,那時的認識還很模糊、膚淺,各行其是,給文學的批評、發展帶來一些混亂、無序的現象。譬如在文學批評的“聚焦點”上,還是圍繞著“作家中心”打轉,當時西方的文學批評已經擴展到“文本中心”“讀者中心”領域了,中國的批評界還沒有涉獵。譬如汲取中國古典文學批評思想與方法,李健吾、常風都有所探索,但仍然顯得不夠深廣。