不做時(shí)代的落伍者

在救亡圖存的烽火歲月,不少熱血青年來到延安抗大,以投身于抗戰(zhàn)的浪潮。其中包括一些原本在名牌大學(xué)上學(xué)的青年,復(fù)旦大學(xué)的韓雅蘭就是如此。1937年4月,韓雅蘭從延安給父母寫了一封家書,信中說:“為國家民族求解放,做一點(diǎn)有意義的事業(yè)”,這就是那個(gè)時(shí)代青年的思想追求。

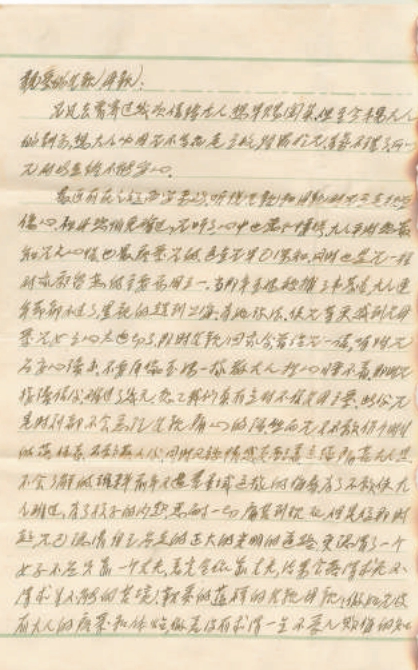

韓雅蘭的家書

陜西婦女界代表與丁玲(著軍裝)合影,丁玲右后方為韓雅蘭,抗戰(zhàn)初期攝于西安。

這封家書是我母親從陜北延安寫給我外祖父、外祖母的,時(shí)間是1937年4月18日。

我的母親叫韓雅蘭,1905年生于陜西省蒲城縣,20世紀(jì)20年代在陜西省立女子師范學(xué)校上學(xué)期間加入中國共產(chǎn)黨。大革命失敗后,1930年3月,母親與父親一起赴上海,到復(fù)旦大學(xué)中國文學(xué)系學(xué)習(xí)。1936年6月,母親從復(fù)旦大學(xué)畢業(yè),同年秋,由上海返回西安,在西安女子中學(xué)教書。1936年底,母親赴延安參加中國人民抗日軍事政治大學(xué)第二期學(xué)習(xí)。抗大第二期是1937年1月開學(xué),到8月結(jié)束。我母親是抗大第二期第四大隊(duì)女生區(qū)隊(duì)的學(xué)員。

母親去延安之前,沒有將此事告知我的外祖父、外祖母,到延安后雖曾幾次寫信回家說明,但一直未接回信。她怕老人生氣,故于4月18日寫了這封信,詳細(xì)講述了自己去延安的緣由,并介紹延安抗大的情況,以讓父母諒解、放心。

在信中,母親說:“親愛的父親、母親:最近有友人從西安來此,聽說父親和母親對(duì)兒之走很覺傷心,祖母恐怕更難過……當(dāng)年玉妹被捕之事發(fā)生,大人連年節(jié)都不過了,星夜的趕到上海,為她設(shè)法,使兒等更感到父母愛兒女之心太迫切了。那時(shí)父親回家后,曾給兒一信。囑咐兒應(yīng)安心讀書,不要再像玉妹一樣教大人擔(dān)心睡不著……然而兒不愿做個(gè)時(shí)代的落伍者,不愿落人后……想大人看現(xiàn)在全國人民抗日的熱情,也許會(huì)不再生兒之氣……這里的物質(zhì)生活比較外面苦些,但精神方面則比外面快樂得多……由西安來的學(xué)生很多,各地都有,趙師長的女和子都在這里,好些熟人,所以請(qǐng)大人放心。漂泊的女兒敬稟。”

我的外祖父叫韓望塵,外祖母叫原蕙。外祖父生于1888年,早年參加同盟會(huì),積極參加了陜西的反清革命活動(dòng)。1913年東渡日本留學(xué),1916年回國,參加反對(duì)袁世凱和北洋軍閥的斗爭。1918年在于右任靖國軍總部工作,后到靖國軍第三路軍第一支隊(duì)楊虎城部工作。從這時(shí)起,他與楊虎城結(jié)成莫逆之交,協(xié)助楊部的鞏固和發(fā)展。西安事變期間,他積極支持張、楊的義舉,響應(yīng)中共對(duì)西安事變和平解決的號(hào)召。西安事變后,楊虎城被迫離陜并被關(guān)押,楊部遭受迫害,他不避危險(xiǎn),參與處理善后事宜。他拒絕國民黨為其恢復(fù)黨籍,出任《西北文化日?qǐng)?bào)》總社長,堅(jiān)持宣傳抗日救亡活動(dòng),幫助中共地下黨組織做了許多有益的工作。新中國成立后,外祖父先后擔(dān)任陜西省政府委員,省工商聯(lián)主任委員,全國工商聯(lián)副主任委員,民主建國會(huì)中央常務(wù)委員,全國人民代表大會(huì)第一、二、三屆代表和西安市副市長。1971年9月21日因患腦血栓而逝,享年83歲。

信中提到的玉妹是指我母親的弟媳,即我的舅母楊玉珊。她于1927年8月加入中國共產(chǎn)黨,任女師中共第一屆支部委員。大革命失敗后,1928年末赴日本留學(xué)。1930年初,因參加中共與日共在東京舉行的“銀座暴動(dòng)”,被日本警方逮捕,后被驅(qū)逐出境,返回上海。此后,她進(jìn)入復(fù)旦大學(xué)教育系讀書,同時(shí)在中共滬西區(qū)工委領(lǐng)導(dǎo)下,深入工廠,做女工工作。1934年被國民黨政府逮捕入獄。1937年,八一三淞滬抗戰(zhàn)爆發(fā)后出獄。在黨的領(lǐng)導(dǎo)下,參加西安的抗日救亡和婦女運(yùn)動(dòng)。

“盧溝橋事變”爆發(fā)后,母親奉黨的指示返回西安從事地下工作,參加陜西婦女抗日救亡運(yùn)動(dòng)。后患病,于1943年6月病逝,終年38歲。

母親自我3歲時(shí)就離開了我,長期不在一起生活,再加上當(dāng)時(shí)處于國民黨統(tǒng)治區(qū),作為地下黨員,根據(jù)黨的組織紀(jì)律,她不能把所從事的工作告訴我這個(gè)還在上初中的孩子,因此我對(duì)于母親的情況基本不太了解。母親去世后,由我外祖父和舅舅在西安南郊買了一塊墓地安葬。

母親去世后,外祖母把母親的遺物交我保管。我在整理遺物時(shí)才發(fā)現(xiàn)了這封信,六十多年來,我一直珍藏著這封信作為紀(jì)念。2010年聽說中國人民大學(xué)家書博物館正在收集民間家書,我已經(jīng)是80多歲的老人了,不可能再把這封信長期保留在我的手邊,就捐給博物館,也許能給后來的人研究當(dāng)時(shí)的歷史多少有些幫助。

(韓蒲2011年口述,孫思怡記錄整理)