新大眾文藝視野下的西海固文學(xué)

地處黃土高原深處的西海固多溝壑、多梁峁,地勢高低不平,氣候干旱少雨,曾讓無數(shù)人望而卻步。而今,往昔“苦瘠甲于天下”的西海固生長出一棵棵繁茂的文學(xué)之樹。那握慣鋤柄和犁耙的手,那一雙雙因長久的勞動磨出老繭的手,正在用傳統(tǒng)的筆、新潮的手機(jī)寫下一行行飽含泥土芬芳的詩文。在溫情和詩意中,文學(xué)與西海固完成了雙向奔赴。

西海固文學(xué)的主體是普通的勞動者。西海固的過去和現(xiàn)今、西海固人的韌性和樂觀,在他們的筆下有著生動而恒久的體現(xiàn)。西海固寫作者用他們真誠的作品告訴我們,從土地和生活中流淌出來的文學(xué),是最為動人的,這正是新大眾文藝的鮮活寫照。

本期新視界聚焦西海固文學(xué)現(xiàn)象,走進(jìn)西海固作家群的寫作生活,探討文學(xué)之力如何在數(shù)智時代賦予一個個普通的生命以精神的光亮。

——主持人 張昊月

西海固文學(xué)的命名與實踐

20世紀(jì)80年代初期,在寧夏文壇贏得眾多榮譽之時,西海固地區(qū)形成初具規(guī)模的文學(xué)創(chuàng)作群體。丁文慶、慕岳、華世鑫、屈文焜、徐興亞、火仲舫、李成福、馬吉福等作家、評論家在文學(xué)創(chuàng)作中持續(xù)耕耘,取得了一定成績。1982年,西海固文學(xué)雜志《六盤山》創(chuàng)刊,成為刊發(fā)當(dāng)?shù)刈骷易髌贰⑴嘤嗄曜骷业闹匾脚_。與此同時,當(dāng)?shù)匾慌鷦偖厴I(yè)的文學(xué)愛好者紛紛開始創(chuàng)作,王漫曦、虎西山、羅存仁、文建平、王亞平、張嵩、鐘正平、權(quán)錦虎、羅致平、周彥虎、陳彭生、蘭茂林、戴凌云、張鐸、楊梓、楊友桐是其中的代表。這些作家成了寧夏文學(xué)的“黃土高原派”,他們的創(chuàng)作帶有鮮明的地域特色,為后來西海固文學(xué)的蓬勃發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

20世紀(jì)90年代,西海固文學(xué)獲得長足發(fā)展。石舒清、郭文斌、季棟梁、夢也、左側(cè)統(tǒng)、白軍勝、火會亮、古原、王懷凌、李方、楊風(fēng)軍、韓聆等作家與文學(xué)工作者,在保持個人創(chuàng)作特色的同時,從西海固走向了寧夏,走向了全國,擴(kuò)大了西海固文學(xué)在全國的影響力。隨后,楊建虎、單永珍、程耀東、胡琴、穹宇、唐晴、郭靜等作家追隨前行者的步履,為西海固文學(xué)的發(fā)展繼續(xù)添磚加瓦。1996年,《六盤山》第3期推出“固原地區(qū)青年作家小說專號”,為西海固文學(xué)版圖繪入新的元素。1998年,《六盤山》雜志第1期為“西海固同題散文專號”,刊登了27篇青年作家撰寫的以“西海固”為寫作對象的散文,這期封面打出兩個鮮明的文學(xué)概念:“西海固文學(xué)”“西海固作家群”。西海固文學(xué)作為一個特定文學(xué)現(xiàn)象進(jìn)入更多的讀者視野。在這一時期,石舒清創(chuàng)作的短篇小說集《苦土》獲第五屆全國少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作駿馬獎,他的短篇小說《清水里的刀子》獲第二屆魯迅文學(xué)獎。

新世紀(jì)以來,了一容、竹青、雪舟、李義、李繼林、李敏、李興民、倪萬軍、許藝、馬曉雁、牛紅旗、劉漢斌、高麗君、王武軍、王玉璽等作家相繼發(fā)表各具特色的作品,西海固文學(xué)進(jìn)入更為繁盛的發(fā)展局面。康鵬飛、馬建國、單小花、馬駿等農(nóng)民作家將文學(xué)與農(nóng)作融為一體,呈現(xiàn)出西海固文學(xué)更為厚重樸實的一面。馬金蓮憑借短篇小說《1987年的漿水和酸菜》獲得第七屆魯迅文學(xué)獎,她的《親愛的人們》入選中國作協(xié)“新時代文學(xué)攀登計劃”并被廣泛推介。馬駿《青白石階》入選中國作協(xié)2023年度“鑄牢中華民族共同體意識·中國少數(shù)民族文學(xué)之星叢書”并獲得第十三屆全國少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作駿馬獎。西海固作家中500余人次在《人民文學(xué)》《詩刊》《民族文學(xué)》《中國作家》《中國校園文學(xué)》《朔方》《黃河文學(xué)》等市級以上刊物發(fā)表作品,100余人次出版專著,6人次入選中國作協(xié)重點作品扶持項目。隨著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展,西海固文學(xué)目前既有豐厚的本土文學(xué),也有多樣態(tài)的移民文學(xué)。“本土+離土”形成西海固文學(xué)的新特征。馬慧娟是移民作家的代表性人物。

西海固的文學(xué)創(chuàng)作隊伍中有教師、醫(yī)生、農(nóng)民、手工業(yè)者、自由職業(yè)者等,他們“以勞動者的視角和腳步丈量六盤大地,挖掘生活的甘甜,用最真摯的文學(xué)表達(dá)生命感悟”。

(張昊月 整理)

曹兵:寫出一首真正的好詩

羅建森

曹 兵

曹兵的文學(xué)啟蒙始于貧瘠歲月里的“雜食閱讀”。20世紀(jì)80年代末、90年代初,西海固的鄉(xiāng)村還很窮困,學(xué)校圖書館的書少得可憐,同學(xué)們傳閱的多是卷了邊、沒封面的舊書。他不分類型,“有啥看啥”,武俠小說、《讀者》《青年文摘》,還有偶爾接觸到的《飄》《巴黎圣母院》《簡·愛》等名著。那時的閱讀沒有明確的目的,更沒想過要搞文學(xué)創(chuàng)作,只是單純地喜歡文字帶來的世界。

2017年,寧夏紅寺堡修高速公路時,曹兵住進(jìn)了由報廢大客車改裝的移動宿舍——拆掉座椅,鋪上床鋪,十幾個人擠在被鐵皮包裹的空間里,夏天悶熱如蒸籠,冬天寒冷似冰窖。在這個狹窄、壓抑、人員更替頻繁的空間里,工友們?yōu)榱松嬄槟镜乇济Γ楦械慕涣鹘跎莩蕖:髞肀凰磸?fù)寫入詩中的“鐵皮屋”,成了他創(chuàng)作的起點,也記錄下他眼中最真實的生活切片:“鐵皮屋里/老李頭的床,換了個小伙子/在這里,我們都是沒有表情的機(jī)器人/這些漂泊的人兒,已經(jīng)放棄告別/而我還是悄悄記下這些/就像某一天,我也會走失/就像現(xiàn)在,我也需要/有一個人記起我。”這些詩歌作品精準(zhǔn)地捕捉了鐵皮屋的窒息感、工友們的疲憊疏離以及個體在龐大工程中被抹去痕跡的恐懼。

白天開壓路機(jī),疲于工作,晚上工友們打游戲、喝酒,排遣著同樣的孤獨與苦悶。而曹兵則選擇了一個人躲在昏暗的燈光下,用三四百塊錢買的山寨智能手機(jī)寫詩。屏幕太小,就上下翻著寫;沒有單獨的空間,就在大通鋪的角落里偷偷記錄。那些關(guān)于勞作、孤獨與遠(yuǎn)方的句子,成了他對抗遺忘的方式和對生存最直接的抒情。這段日子里,他寫的《鐵皮屋》組詩入選深圳打工文學(xué)大賽,得了銅獎。這是他第一次感受到文字被認(rèn)可的力量,也讓他意識到,那些浸透汗水的生活,是可以被寫成詩的。

近年來,為了照顧父母,曹兵回到了彭陽縣的農(nóng)村老家,詩歌內(nèi)容也從工地場景轉(zhuǎn)向了農(nóng)村。黃土、莊稼、村莊的日常,成了他新的創(chuàng)作素材。但他并不滿足于此。“我覺得一首好詩都沒寫出來,”他坦誠地說,“現(xiàn)在的詩和前期總有相似之處,像在自我重復(fù),這讓我有危機(jī)感。”為了突破瓶頸,他把時間都用在了閱讀和寫作上。打工時,他在舊書攤論斤買名著;回到家鄉(xiāng)后,更是抓緊一切時間補課。陳先發(fā)、韓東的詩,賴特、奧利弗的自然書寫,都是他反復(fù)研讀的對象。他認(rèn)為,素人寫作不能只靠生活閱歷,“要把閱歷轉(zhuǎn)化成文字,必須靠閱讀提升”。在他看來,真誠比技巧更重要,“技巧再炫,看完就忘;但真正打動人心的,是你經(jīng)歷過的那個瞬間”。

曹兵的創(chuàng)作態(tài)度近乎苛刻。即使寫得不滿意,也堅持每天動筆,“哪怕寫了刪,也不能中斷”。他不相信“靈感枯竭”的說法:“真正的寫作靠的是積累,不是等靈感。”這種自律,讓他在《詩刊》等國家級刊物發(fā)表了作品,也讓他的詩集得以出版——詩人馬澤平將他的200多首詩推薦給太白文藝出版社,收錄了從“鐵皮屋”到鄉(xiāng)村生活的完整軌跡。

曹兵深知自己是西海固文學(xué)傳統(tǒng)的一部分。這個曾誕生過輝煌文學(xué)的貧瘠之地,如今仍保留著閱讀與寫作的火種。“物質(zhì)欲望不高,精神需求卻很強烈”,他認(rèn)為這是西海固文學(xué)的根基。與過去相比,現(xiàn)在的創(chuàng)作者多是像他這樣的普通人,而非專業(yè)作家,“要振興西海固文學(xué),必須有龐大的群眾基礎(chǔ),再推出代表性人物”。他常拿東莞的素人寫作作比:“東莞能快速推出溫雄珍這樣的作家,作品、宣傳同步推進(jìn),我們?nèi)钡木褪沁@種‘到人到作品’的力度。”他覺得,西海固文學(xué)不能只停留在概念上,“要讓大家看到具體的人、具體的詩”。作為其中一員,他既自豪于文學(xué)是西海固“最響亮的名片”,又焦慮于缺乏突破性的作品和新人。

對曹兵而言,文學(xué)的意義簡單而純粹:“給我?guī)沓鋵嵏小*毺帟r不寂寞,甚至覺得時間不夠用。”在村里人看來,這個整天抱著手機(jī)寫作的人有些“奇怪”,常有人問他“寫詩能掙多少錢”。他從不辯解,只是默默繼續(xù)——對他來說,文字早已是對抗平庸、安頓精神的方式。

如今的曹兵,依然在黃土高原上耕作、閱讀、寫作。他不刷短視頻,很少社交,把時間都留給了詩歌。面對未來,他沒有宏大的計劃,只希望“能寫出一首真正的好詩”,打破自我重復(fù)的困境。他也期待西海固文學(xué)能涌現(xiàn)更多新人。

曹兵的故事,是一個普通人用文字對抗平庸的歷程,也是西海固文學(xué)堅韌生命力的縮影。他或許不是最有天賦的寫作者,但他用閱讀和堅持證明:文學(xué)從不在遠(yuǎn)方,而在每一個認(rèn)真生活、認(rèn)真書寫的當(dāng)下。

王對平:文學(xué)給她另一種完整

宋 晗

王對平

來到王對平家時,王對平和丈夫已經(jīng)站在門前迎接我們。那是非常晴朗的一天,天藍(lán)如洗,空氣清透,天色將王對平家房屋背后的大樹襯得格外青翠。簡樸的庭院里有一把撐開的羅馬傘,傘后的水泥墻上用綠色的油漆寫著“小賣部”三個字。夫妻二人請我和同事進(jìn)屋,那是一間干凈、整潔的農(nóng)家小商鋪,除商品陳列架外,還是一間標(biāo)準(zhǔn)的起居室。最引人矚目的是緊貼火炕的一面墻壁,那面墻上貼滿了獎狀,鮮艷的橘紅色令人無法忽視。

王對平坐在炕邊顯得有些拘謹(jǐn)。她和我們講,她其實已經(jīng)接受過很多媒體的采訪和拍攝,但她生性內(nèi)向,是個不善言辭的人。我們先聊了許多家常事,她向我們介紹墻上的獎狀,那是她的兩個孩子這些年獲得的,她和丈夫感到自豪就把它們掛了起來,這樣也能激勵來小賣部的學(xué)生們。說到自己的孩子,王對平的講述明顯松弛了下來,她講到2017年,這是對她來說比較特殊的一年。這一年,王對平的小說《白牡丹》發(fā)表在《運河》雜志,這是她的文字第一次被印成鉛字。

王對平出生于1973年,7個月大的時候,被查出患有小兒麻痹癥。這對一個小山村的貧寒家庭來說,原本是雪上加霜的事情,但王對平父母對她的愛始終沒有缺席,家庭的關(guān)愛與呵護(hù)讓王對平從生命之初就沒有自我懷疑,而是慢慢建立起了健全的自我。父母帶她四處求醫(yī)的童年記憶一定是她生命最強有力的支撐。父母沒有放棄她,在她8歲那年,把她送去了鄉(xiāng)村里的小學(xué)讀書,讓她和其他孩子接受同等的教育。王對平告訴我,從小她就喜歡閱讀,那時候她家里窮沒有書,一旦知道誰家有書她就會去借,如此以往,她讀了許多書,而且越來越迷戀閱讀。王對平的作文寫得很好,每周五的作文講評,老師會把她的作文拿去別的班給學(xué)生讀,這令她非常難忘。讀初一的時候,老師在她的作文下面寫:“你有當(dāng)作家的夢想嗎?”對于那時候的她來說,“當(dāng)作家”是那么遙遠(yuǎn)、那么不容易。升入初中后,王對平開始堅持寫日記,沒有一天間斷,寫了十幾年,一直到大女兒出生,因為要拉扯孩子,還有家里的莊稼和小賣部要照看,她因此中斷了寫日記。

王對平講述的時候,她的丈夫坐在我們身后舉著手機(jī)記錄著這一切。她的丈夫是一個很和氣的人,總是笑意盈盈地看著我們。我們開玩笑地問他:孩子和妻子都這么優(yōu)秀,他會不會因為他們感到驕傲?他先是大笑著擺手否認(rèn),又不好意思地說,還是有一點的。

28歲的時候,王對平經(jīng)人介紹和丈夫結(jié)婚,剛開始的時候,作為一個村婦,王對平看書寫字的行為被老一輩視作不務(wù)正業(yè),她和許多西海固女性作家一樣經(jīng)歷過一段躲開家人偷偷看書寫作的時光。在那段不被人理解的日子中,寫作是她最大的撫慰,她將所有的心事都落在紙上。幸運的是,她丈夫很支持她,不僅鼓勵她多參加文學(xué)活動,也鼓勵她和西吉其他的寫作者建立聯(lián)系。這位王對平口中的“掌柜的”或許理解王對平對文學(xué)的熱愛,或許不理解,只是出于對妻子的呵護(hù),他從行動上保護(hù)了妻子的文學(xué)夢不被日常瑣事吞噬。

腿腳的不便利讓王對平產(chǎn)生出自卑情緒,她不喜歡去公共場所走動,她曾坦言“是孤獨成就了我的寫作愛好”。從寫作開始到現(xiàn)在,王對平完成了許多作品,她向我們展示了她最初的手稿——寫在孩子作業(yè)本背面的小說。作業(yè)本的正面是孩子的英語練習(xí)本,密密麻麻寫滿英文單詞,而作業(yè)的背面則是她許多個日夜的創(chuàng)作心血。讓我感懷的是,她甚至沒有為自己的寫作展開一個新的練習(xí)本,明顯是把自己的寫作放在兒女和家庭之后,但即便這樣,她還是勤勤勉勉地寫完了許多作業(yè)本,她的筆跡質(zhì)樸、整潔,字里行間沒有太多修改和補丁。

這些年來,《朔方》《六盤山》等報紙雜志相繼刊發(fā)了王對平的作品,“王對平”三個字周周正正地印在了紙上。她對寫作的熱愛和堅持讓她為自己塑造出超脫于身體的另一個完整形象——作為一個作家存在的王對平。我的同事曾感慨說,這是從“作業(yè)本背面到人生正面”的典范。的確,通過寫作,王對平找到了自己的主體性,將自己培養(yǎng)成一個精神、心靈、人格完善的女性寫作者。身體的疾病是天生的,但人的志氣與精神卻是后天自己給的,王對平用她的經(jīng)歷向我們展示了人如何通過努力“給自己一個交代”。

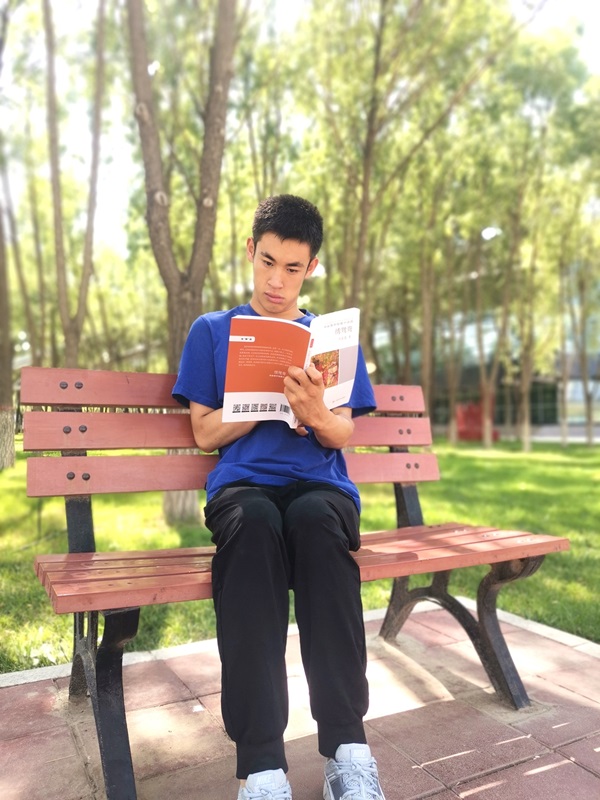

馬駿:在永清湖,安靜地閱讀與沉思

黃尚恩

馬 駿

從馬駿家到永清湖公園,大約有兩公里。坐著電動輪椅,馬駿20分鐘就到了公園南門。這個門沒有階梯,馬駿可以自由地出入其中。每次出門前,父母總是幫他裝好水,讓他戴好帽子。

“你們看這個地方,是不是很眼熟?”當(dāng)我們和馬駿走在公園的紅色跑道上時,馬駿突然問道。這就是普通的跑道,不遠(yuǎn)處,幾棵柳樹分立兩旁,紅色的燈籠和絲絲弄碧的柳條相映成趣。見我們愕然,他笑道:“你看看我的微信!”哦,這不就是馬駿微信頭像的“取景地”嘛。

馬駿最早使用的微信頭像是他和一群人在公園里的合影,后來是別人幫他拍的他一個人在公園的獨照。等寫完《青白石階》,又換成了現(xiàn)在的無人的風(fēng)景照,“無我就是真我”。但無論照片內(nèi)容怎么變,永清湖公園永遠(yuǎn)在那里,構(gòu)成了一個廣闊而深邃的背景。

馬駿1995年出生,隨之而來的是罕見的“脊髓性肌萎縮癥”。這讓他無法自主地坐立、行走。從小學(xué)到高中,父親領(lǐng)著他上學(xué),等到放學(xué)了,再去接他回家。寒來暑往,日復(fù)一日,從未間斷。馬駿很珍惜來之不易的學(xué)習(xí)機(jī)會,成績一直比較好。2016年6月,馬駿參加高考,順利地考上了大學(xué)。但是,考慮到家里的情況,馬駿還是艱難決定,放棄讀大學(xué)。那段時間,馬駿的眼神失去了光,“不知該說什么,也不知道該做什么”。

2018年初,馬駿23歲生日那天,父親刷爆信用卡,為他買了一輛電動輪椅。馬駿坐在上面試了試,可以向前,也可以向后,還可以依托它整個人“站立”起來。那一刻,馬駿覺得,“身體里的每一縷血液都在歡快地跳動”。馬駿坐著電動輪椅,獨自走遍了縣城里每一個沒有障礙的角落。有一次,他爬上一座斜度很小的山,第一次看到了縣城的全貌。他在輪椅上再次“站”了起來,大聲地喊了一聲“喂”!

當(dāng)然,他最經(jīng)常去的,還是永清湖公園。路上,要經(jīng)過好幾個紅綠燈,交警都認(rèn)識他了,每次都提醒:“車很多,拐彎的時候慢點。”在公園里,馬駿可以安靜地看書。他喜歡看一些令人能夠安靜下來的書,比如史鐵生的《我與地壇》、海明威的《老人與海》、梭羅的《瓦爾登湖》,還有張賢亮的《綠化樹》、石舒清的《清水里的刀子》,等等。這些書能讓他找到一些靈感和力量。

憑借著電動輪椅,馬駿覺得,自己在這個縣城是自由的。可是,生活總有很多困境,生活的、寫作的、感情的,一件麻煩接著一件麻煩。有時候,他來到永清湖公園,看到四周無人,就無所顧忌地喊上一嗓子。廣闊而寧靜的湖水似乎接納了他,陣陣的波紋就是回應(yīng)。他在公園連廊里看書時,坐在周邊的人經(jīng)常聊起各自的糟心事,以及各種各樣的夢想和希望。馬駿無意偷聽他們,但偶爾會有一兩句真誠的話語,正好不自覺地打到他的心窩上。

在永清湖的西北角,有一條兩邊都排滿十二生肖石雕的石板路。其他石雕大都是完好的,只有一只石雞,不知被誰弄壞了頭部。馬駿經(jīng)常在這里邊看書,邊對著破損石雞想一些東西。比如,什么是“苦難”,什么是“殘缺”,什么是“命運”。來來往往的人,無論是大人還是小孩,都不大喜歡這尊壞了的石雕,可馬駿在無數(shù)次的無聲傾訴中,把它當(dāng)成自己最好的朋友。

在大自然的懷抱里,在文學(xué)作品的熏陶下,馬駿慢慢覺得,文學(xué)寫作還是要著力記錄一份美好,存下一份對未來的希望。2019年,馬駿的散文《靜夜思》在《寧夏文藝家》上發(fā)表。這是其作品第一次被印成鉛字,他深受鼓舞。之后,他陸續(xù)在《六盤山》《朔方》《民族文學(xué)》等刊物上發(fā)表文章。2023年11月,馬駿的散文集《青白石階》作為2023年“鑄牢中華民族共同體意識·中國少數(shù)民族文學(xué)之星叢書”之一種出版,次年獲得第十三屆全國少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作駿馬獎。領(lǐng)獎回來后,西吉縣公安局為他送來了一只交警公仔。

現(xiàn)在,馬駿正在奮力完成第二部散文集的創(chuàng)作。他的創(chuàng)作視野在變寬,除了繼續(xù)關(guān)注自己和家人的生活,還書寫小城中的各種逸聞軼事。坐著輪椅,馬駿也努力觀察越來越廣闊的世界。馬路上擦肩而過的身影,公園里隨風(fēng)飄散的閑談,老人們藏在皺紋里的往事,都化成了馬駿筆端的文字。馬駿覺得,這些新文字可能沒有《青白石階》那么情感充沛,但力圖呈現(xiàn)自己的新思考、新構(gòu)思。

馬駿也嘗試寫小說,最新完成的作品是《表演》。小說以一個青年作家的視野展開敘述,一個馬戲團(tuán)借著雜技表演聚攏人氣,同時有人在人群中賣些“狗皮膏藥”。場內(nèi)的人在表演,場外的人也在表演。馬駿覺得,與寫散文相比,小說寫作需要跳脫出自己的獨特經(jīng)驗,關(guān)涉更廣闊的人群和生活,還需要進(jìn)行復(fù)雜的敘事視角轉(zhuǎn)換。在這些方面,“我有太多的東西需要提高”。馬駿正在構(gòu)思兩部中篇小說,等第二部散文集收工就動筆。所以,他近期更多地讀起了小說。這次來公園,他拿的書是萬瑪才旦的小說集。認(rèn)識他的那位交警還問他:“是又出新書了嗎?”馬駿回答:“這是讀的書!我的正在寫,出來了告訴你!”

下午五點半,采訪接近了尾聲,馬駿的手機(jī)響了。他媽媽在電話中說:“駿兒,該回家吃飯了!”

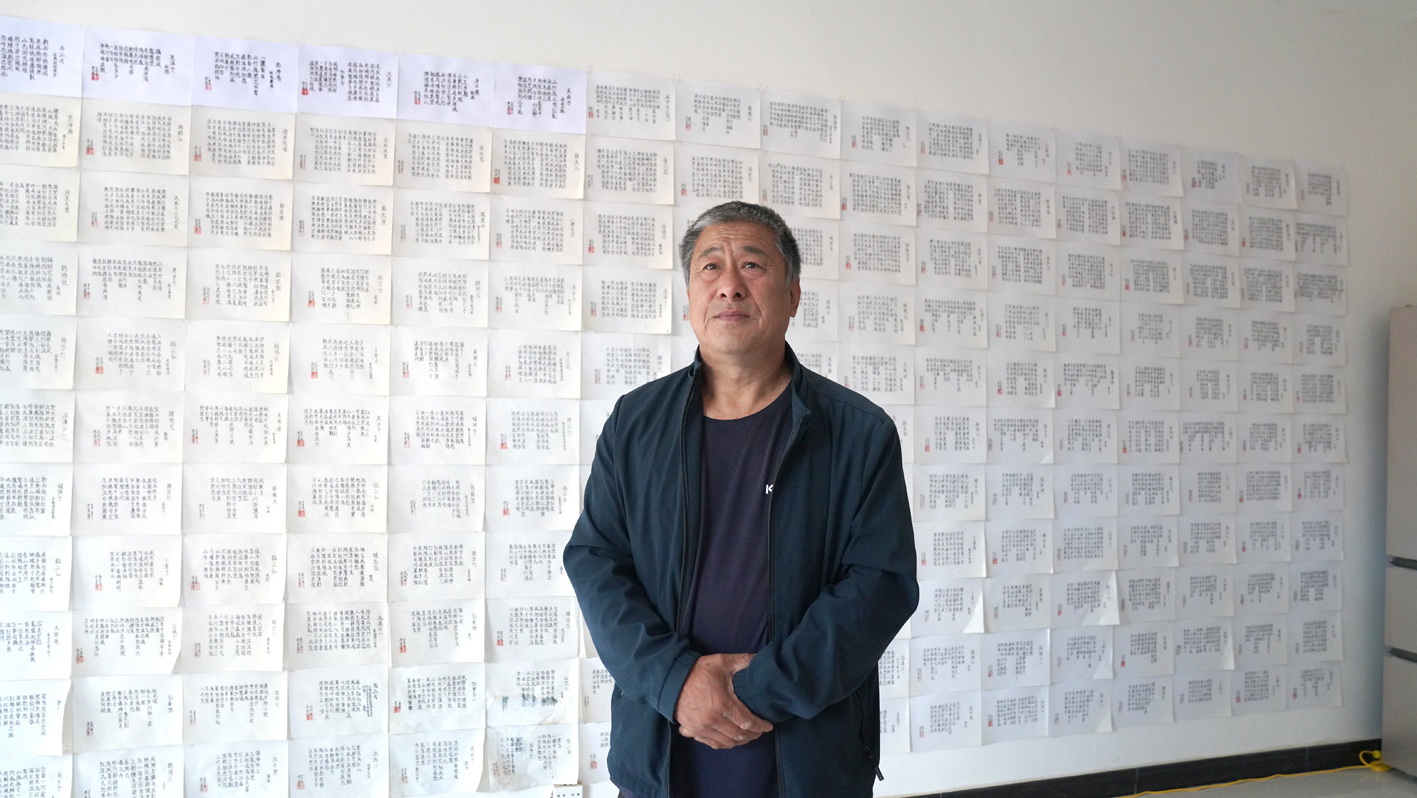

馬建國:詩貼到墻上,就當(dāng)發(fā)表了

黃尚恩

馬建國

走進(jìn)馬建國家的小院門,迎面而來是一棵大杏樹。杏樹的左邊,是一個矮小的廂房,而靠里則是一棟嶄新的樓房。馬建國指著新樓房一層最右邊的屋子說:“這就是我展示詩詞的地方。”走進(jìn)去一看,整個屋子寬敞,四面墻壁都貼滿了詩。這些詩作被馬建國工整地抄在A4紙上,然后再一張張地貼到墻上。最頂端的那一組詩,明顯是最近才貼上去的,因為這些紙張還保持著乳白色,而下半部分墻的紙張已經(jīng)泛黃了。

馬建國1968年出生于西吉縣吉強鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)村,因為家庭貧寒,初中畢業(yè)后,他的求學(xué)經(jīng)歷就畫上了句號。他喜歡讀書,在學(xué)校時經(jīng)常借各種書籍來看。后來,這習(xí)慣一直保留著。在20歲那年,他讀到了曹雪芹的長篇小說《紅樓夢》。馬建國記得,第一次讀時,“不咋看懂,讀到第五六回就卡殼了”。過了一段時間,撿起來再慢慢看,這次看出味道來了,“特別是這里面的詩詞太美了”。于是,他把《紅樓夢》里的詩詞曲,挨個抄寫了一遍。

馬建國發(fā)現(xiàn),曹雪芹詩詞里表達(dá)的意思,我們?nèi)粘I罾镆步?jīng)常說,只是“人家曹雪芹就是比咱說得漂亮”。抄著探春、寶釵、寶玉等人的詠物詩,馬建國也以同題、同韻腳寫了首《詠白海棠》:“幾束白玉倚側(cè)門,皎影清光自為盆。瑤臺遺落千年璧,大士瓶露艷潔魂。一縷香襲世外客,素娥驚羨顧殘痕。閨中倩女無睡意,無奈廊階月影昏。”寫畢,他把自己的作品和《紅樓夢》中的詩詞,都隱去作者后,拿去給有詩詞功底的人鑒別:“這里面有一首是我寫的,你看哪一首最不好就是我寫下的!”好多人看了,都看不出來。

慢慢地,馬建國有了自信,“只要慢慢推敲,還是有可能寫出詩的”。他想寫出100來首“質(zhì)量還可以”的詩詞曲。于是,他進(jìn)入了瘋狂創(chuàng)作并找人交流的階段。可是,整個鎮(zhèn)子里,懂得這些的人沒幾個。有一段時間,有一位老師一看到馬建國,就有點想躲開:“今天忙著呢,就先不交流了!”馬建國意識到,太頻繁的請教,已經(jīng)打擾到別人了。

馬建國想到了一個新法子:把詩貼到門板上,然后拿到縣城廣場人多的地方去。每次要去展出,馬建國要用20天左右的時間來準(zhǔn)備。首先是選詩,得選一些自認(rèn)為比較好的作品。其次,要去跟人借一些白紙,然后用毛筆工工整整謄寫在上面。抄完詩后,馬建國依次將這些紙張貼到廢棄門板上,并于頂端寫上“詩詞交流”四個大字。來到縣城廣場,馬建國用棍子把門板支撐起來,然后叫觀眾指點一下,或者挑挑毛病。為了聽到真話,馬建國把自己隱藏在觀眾之中,看到一些戴眼鏡的人湊上來看,就假裝問:“這詩是誰寫的?寫得咋樣嘛?”他聽到的最多的評價是:“好著呢!”

從2009年到2011年,馬建國每逢節(jié)日,都去擺一擺自己的詩。門板太重了,他就換成輕一些的三合板。有一次,當(dāng)他再次湊上前問“這詩是誰寫的,寫得咋樣”時,一位觀眾回答:“這不就是你寫的嘛!”馬建國知道,他這“門板詩人”當(dāng)不下去了。所以,他就把好的詩詞貼到自家的墻上,“就權(quán)當(dāng)發(fā)表了”。馬建國說:“如果感覺這個作品有瑕疵,就不貼到墻上。能貼上去的,至少我感覺,和別人發(fā)表在報刊上的作品,質(zhì)量上也差不了多少。”每一首詩上墻后,馬建國還要多次朗誦,看看哪個字不符合平仄、韻腳是否前后一致等。

馬建國癡迷于詩詞和散曲的寫作。走在路上,或者在入眠之前,忽然想到一兩個句子,他就拿出煙盒紙,趕緊先記下幾筆。為了推敲一個詞、一個句子,馬建國有時會感到頭昏腦漲。這時候,他就先去下方棋。在西吉下方棋,他幾乎沒輸過。一群人在下棋,看到馬建國走近,都會自動騰出一個位置來。再處于劣勢的棋局,馬建國也能反敗為勝。

2017年,在第27屆全國圖書交易博覽會上,全國“十大讀書人物”揭曉,馬建國名列其中。馬建國從小右腳就因為小兒麻痹癥而行動不大方便,2008年又把左腳摔傷了,只能靠著拐杖一瘸一拐地行走著。可是,在讀書、寫作的道路上,他靈敏得像他掌控下的棋子,行動自由,暗藏乾坤。

采訪的最后,馬建國說,他平時就睡在廂房里,看著杏樹,寫一些對生活和時事的感悟。作品想成熟了,再到“詩歌屋”去把它抄下來、貼上去。在庭院里,他告訴我們,去年杏子結(jié)得特別滿,枝條都快被壓到地面上了。而我們回頭看看他的詩歌屋,他的作品都已經(jīng)快貼到天花板了。

王秀玲:在生活的縫隙里“種字開花”

楊茹涵

王秀玲

王秀玲心里裝著兩個“家”:一個在澇池村的鄉(xiāng)土深處,那里有田間的莊稼和家中的老人;另一個在工作單位旁的出租屋里,承載著她在城市打拼的日常。平日里,她在單位做著服務(wù)工作,到了周末,便會返回農(nóng)村老家,收拾莊稼,照料老人。采訪當(dāng)天,我們?nèi)缂s抵達(dá)她出租屋樓下時,遠(yuǎn)遠(yuǎn)就看見一個穿粉色上衣的身影朝我們快步走來,走近了才認(rèn)出是王秀玲。

1995年,19歲的王秀玲成了村里的“新媳婦”。干農(nóng)活、做家務(wù)、照顧孩子……日子的單調(diào)與精神的孤寂像潮水般將她淹沒。迷茫中,讀書成了她唯一的出口。那時山村沒有報紙、沒有像樣的書籍,她就四處搜尋,但凡能抓到手里的可讀的東西她都讀了。憑著初中語文課上的作文積累,她開始寫日記。“每天只有讀讀寫寫的時間,是真正屬于我自己的。”那段日子里,她總覺得“自己是拿不出手的兒媳婦、擺不上臺面的老婆、不稱職的母親”,內(nèi)心藏著說不出的委屈。轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在2006年,她一篇不到千字的小說《蔥綠裹著的棒子》,在固原市文聯(lián)主辦的《六盤山》發(fā)表了。直到現(xiàn)在,她還記得去郵局憑匯款單兌取20元稿費的情景——“高興得像要飛起來”。對她來說,那20元是“十幾年里最珍貴的一筆財富”,“我的名字被印在期刊上,所有讀者都能看見。那一方小小的文字,讓我和外面的世界有了真正的聯(lián)結(jié)” 。

王秀玲真正的寫作始于2007年前后。那時她已帶著兩個孩子到銀川打工,一家四口擠在幾平方米的出租屋里。晚上等孩子睡熟后,她開始嘗試著寫《收狗的女人》。這篇小說的靈感,來自村里一個讓她羨慕的女人:“那個大姐身材高大,能干又膽大,敢一個人騎摩托車跑生意掙錢,像男人一樣利落。”在王秀玲心里,那是她的榜樣,她常想:“她就像一陣風(fēng),把我吹醒了。我想我能不能也活成她那樣?能不能靠自己的努力,把日子過好一點?”抱著這個念頭,王秀玲完成了這篇小說。

小說寫成時,紙頁上改得密密麻麻、有些凌亂。她攥著這疊手稿,硬著頭皮闖進(jìn)了《黃河文學(xué)》編輯部,用蹩腳的普通話介紹著自己。她后來回憶:“當(dāng)時覺得自己特別可笑,臉燒得厲害,頭都不敢抬,腳像釘在地上似的,動也動不了。”好在編輯部的老師們給了她尊重和耐心。編輯李向榮與王秀玲是彭陽老鄉(xiāng),他告訴王秀玲:“現(xiàn)在編輯部只收電子稿,不接手寫稿了。”這個要求,對于連電腦都沒碰過的王秀玲來說,幾乎是道邁不過去的坎。她在草稿紙上把小說改了又改,心卻始終懸著——即便改好了,但要是發(fā)不出去,之前的功夫不就白費了?琢磨了好幾天,她咬咬牙做了決定:學(xué)用電腦。為此,王秀玲辭掉了餐館洗碗的活,又找了一份去網(wǎng)吧做保潔的活兒。只要有空閑時間,她就趕緊湊到空著的電腦前,手指僵硬地戳著鍵盤偷偷練,眼睛還得瞟著老板的方向,生怕被發(fā)現(xiàn)丟了工作。可進(jìn)度實在太慢,她看著屏幕上跳動的光標(biāo)直著急。她發(fā)現(xiàn)網(wǎng)吧收銀的小姑娘用五筆打字又快又準(zhǔn),王秀玲便常給她搭把手,或是請她吃好吃的,央求著她幫自己把《收狗的女人》敲進(jìn)電腦,再發(fā)到《黃河文學(xué)》編輯部的郵箱。從那之后,王秀玲路過附近的報刊亭時都會上前看看。直到有一天,她在雜志目錄中赫然看到了自己的名字。她捧著那本印有自己名字和文字的《黃河文學(xué)》,忍不住站在馬路牙子上嚎啕大哭。“這篇文章的發(fā)表讓我看到了光亮,”她說,“是這些文學(xué)期刊的編輯們給了我足夠的包容和幫助,讓我能夠繼續(xù)走下去。”這篇小說對她而言意義非凡,直到2024年出版第一本小說集時,王秀玲依然用《收狗的女人》來命名這本書。

“我一直有個心愿,就是想把像我父母、工友,還有我自己這樣的人的故事,用語言記錄下來。我想讓更多不了解我們的人知道,雖然我們做著最普通的工作,出著最苦的力氣,但我們依然在努力地生活著、快樂著、愛著。”多年來,王秀玲在繼續(xù)自己文學(xué)夢想的同時,依舊承擔(dān)著家庭的生活負(fù)擔(dān)。她在寧夏大學(xué)做過保潔員,在商場當(dāng)過導(dǎo)購,在庫房干過保管員,在洗衣房當(dāng)過洗衣工……工作換了無數(shù)個,寫作卻始終是她在生活的縫隙中緊緊抓住的光。

“寫作這條路很不容易,”王秀玲坦言,“知識的匱乏,加上進(jìn)城務(wù)工生活的艱難和漂泊不定,確實讓我退縮過、猶豫過,甚至想過放棄。”然而,命運似乎總在關(guān)鍵時刻給她力量。每當(dāng)寫作欲望快要消退時,她總會收到來自各方面的鼓勵。“偶爾參加一些文學(xué)活動,我認(rèn)識了很多日常不可能接觸到的人。他們不約而同地用人性中最寬厚的那一面來對待我,給予我支持、幫助。這股溫暖的力量對我來說是無窮無盡的,支撐著我繼續(xù)去追尋那份來自文字的溫暖。”

2013年,王秀玲加入了寧夏作家協(xié)會。2017年,她又參加了魯迅文學(xué)院西海固作家研修班。在將兩個孩子送入大學(xué)后,王秀玲報考了漢語言文學(xué)專業(yè)的大專自考。她深知,一個大專文憑對于不惑之年的自己來說,或許并不能帶來實質(zhì)性的改變,“但我就是想在‘學(xué)歷’那一欄里,不再僅僅寫著‘初中’兩個字”。這3年的大專學(xué)習(xí)沒有白費。王秀玲系統(tǒng)地修完了所有課程,這讓她在文學(xué)創(chuàng)作時更添一份從容與篤定。

如今,文學(xué)已成為她抵御風(fēng)雨、安放靈魂的港灣。未來的日子,她還會繼續(xù)彎下腰去拾掇生活的莊稼,也會繼續(xù)挺直脊梁,在紙上耕耘她永不荒蕪的文學(xué)田野。

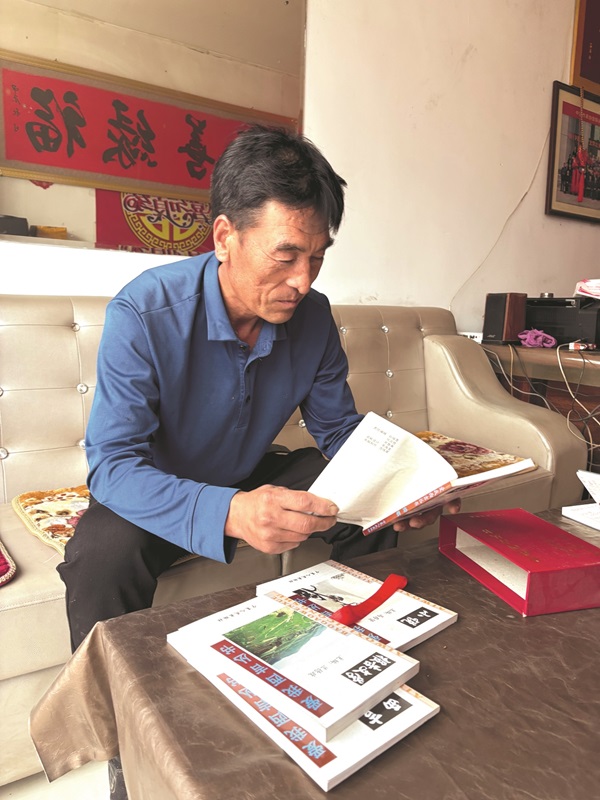

康鵬飛:可以往前站一步,也愿意往后退一步

宋 晗

康鵬飛

談?wù)撐骷膶W(xué),康鵬飛成了一個繞不開的人。我們走訪了多位西吉本地作家,大家?guī)缀醵紩岬娇爹i飛這個名字,他在大家眼中更像是一個早慧的俠客,為本地的寫作者打開了一扇網(wǎng)絡(luò)發(fā)表之窗,讓他們的作品可以被更多人看到。回望康鵬飛的人生經(jīng)歷,他的確算得上是一個頗具傳奇色彩的人。

這是一個20世紀(jì)90年代在縣城闖蕩江湖的人群的縮影:初中輟學(xué),離開大山深溝的家,想要靠自己擺脫貧困,然而進(jìn)城打工沒看到希望,這些無所長技的年輕人開始抱團(tuán),成群結(jié)隊走在街頭,許多文學(xué)和影視作品都表現(xiàn)過那一代游走在街頭、無所事事的青年群體,康鵬飛也曾是其中之一。1997年的深秋,20歲的康鵬飛或許怎么也沒料到,隨手從書攤上順走的一本書改變了他的人生軌跡。

他順走的書是路遙的小說《平凡的世界》,回到家隨手翻看,沒想到看了進(jìn)去,入了迷。《平凡的世界》如何改變了康鵬飛,如何令他幡然醒悟,這個故事已經(jīng)被講過太多次。《平凡的世界》敘事語言直白樸素,向讀者展示了出身平凡的青年靠著自己的努力去開創(chuàng)事業(yè),最普通的生活也能過得有滋有味。書中的現(xiàn)實生活或許戳破了康鵬飛的某種江湖迷夢,讓他明白不勞而獲只能是幻想,從而選擇腳踏實地,回歸人間正道。讀完這本書后,康鵬飛決定把書還回去,“我找到書攤的主人,坦白了偷書的經(jīng)歷,要把書錢還給攤主。可他非但沒有要我的錢,又送了我一本《了凡四訓(xùn)》,希望能給我更多啟發(fā)”。

從此之后,康鵬飛喜歡上了閱讀,在閑暇時,他閱讀各類報刊書籍,隨手做筆記、摘錄,有時候也會寫下自己對生活的感悟。1998年,他完成了第一篇小說作品《有人生萬物》,發(fā)表在當(dāng)?shù)匚膶W(xué)雜志上。

文學(xué)創(chuàng)作給他帶來寧靜,康鵬飛選擇離開城市回到家鄉(xiāng),一邊種田一邊寫作,偶爾也打些零工,他陸續(xù)完成了許多作品,《夜班車》這篇小說還給他帶來了榮譽。內(nèi)心的寧靜也讓他開始反思自身、反思自己的創(chuàng)作,如他在散文《感恩文字》中寫的那樣:“我所謂的創(chuàng)作只是一種田園式的自吟自唱,只是一種尋求心靈慰藉的勞作,就如同我趕著牛在山坡犁地一樣,即使沒有任何讓別人感動的瞬間,但畢竟能留下讓自己刻骨銘心的記憶。”

生活狀態(tài)發(fā)生了變化,但康鵬飛熱情洋溢、敢想敢做的性格依然鮮活。互聯(lián)網(wǎng)的觸角剛剛伸向山村,康鵬飛是最早一批學(xué)習(xí)使用電腦的人,他起先是活躍在QQ空間,不僅發(fā)自己的作品,還樂于發(fā)現(xiàn)其他人的好作品,鼓勵他們?nèi)ネ陡濉?015年,康鵬飛創(chuàng)辦了微信公眾號“西吉萬象”,用來推廣西海固文學(xué)愛好者的作品,還建了文學(xué)交流群方便大家分享作品、交流文學(xué)感悟。在康鵬飛的積極維護(hù)與更新下,這個賬號的訂閱人數(shù)越來越多,一些當(dāng)?shù)刈骷业淖髌吠ㄟ^這個平臺被雜志編輯看中,甚至有人成為了網(wǎng)站的簽約作家。康鵬飛曾對我們說:“如果哪篇作品被編輯看中了,為了讓作品順利發(fā)出來,我會把公眾號上的刪掉,哪怕閱讀量很好我也會刪了。咱們吃點虧沒事,主要是成全別人。”正是因為康鵬飛這種利他的心態(tài),許多西海固的寫作者對他都心懷敬意。

因為家庭變動等許多事情,康鵬飛現(xiàn)在寫作慢了下來,但他依然是一個文學(xué)組織工作者,密切聯(lián)系許多西海固的農(nóng)民作家。談起那些最早經(jīng)由他推薦發(fā)表、現(xiàn)在已經(jīng)小有名氣的作家時,他已經(jīng)不愿再多說自己做了什么,他想往后退一步,退到他曾經(jīng)幫助過的作家的身后,不搶風(fēng)頭也不居功,以平實的心態(tài)希望具有創(chuàng)造力的寫作者能被更多人看到。他有滿腔的故事,講起來活靈活現(xiàn),神采飛揚。我們翻看他過往的作品,看到一冊詩集中收錄了他的詩,他選了一首紀(jì)念伯父的詩朗讀,讀完后沉默許久,再一抬頭,他的眼眶已經(jīng)發(fā)紅。

我和同事在他位于鎮(zhèn)上的婚慶店完成了采訪,采訪結(jié)束后,他送我們上車。車子啟動不久,同事就收到了康鵬飛傳來的微信,是一段視頻,他挽起袖子、戴上墨鏡,開著伴奏,為我們唱了一首流行歌,以此作別。

咸存福:他的世界,安放于文學(xué)的字里行間

楊茹涵

咸存福

歷經(jīng)近40分鐘的車程,記者從隆德縣城抵達(dá)張程鄉(xiāng)。在鄉(xiāng)間小路的盡頭,我們見到了此行的采訪對象——2004年出生的青年作家咸存福,他也是本次西海固調(diào)研采訪中最年輕的一位。

咸存福的家有一個四四方方的小院,院內(nèi)綠樹掩映。然而,步入略顯簡樸的客廳,屋內(nèi)的景象卻令人印象深刻。房間左側(cè),倚墻而立的是半面墻的書柜和一張書桌。桌上,一臺筆記本電腦的觸控板兩側(cè),被長期使用磨出了兩個極其醒目的油亮手印,無聲訴說著主人的勤奮。與之相對的房間右側(cè),一個書架上整齊陳列著從第一屆到第十屆的所有茅盾文學(xué)獎獲獎作品。面對記者,咸存福和他的父親咸順利分享了他們的故事。

咸存福是家里的第三個孩子,也是唯一的男孩。出生僅6天時,一場高燒損傷了他的腦組織。家人發(fā)現(xiàn)他發(fā)育明顯遲緩,一歲多仍無法翻身、爬行。為了尋求希望,父母帶著他奔赴銀川、西安等地求醫(yī)。兩歲時,咸存福被確診為腦癱,醫(yī)生甚至斷言他可能終生癱瘓。由于父親咸順利是教師,請假困難,夫妻倆便在醫(yī)院自學(xué)康復(fù)方法,堅持在家按醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)為孩子進(jìn)行訓(xùn)練。直到咸存福6歲上小學(xué)前,他才學(xué)會了站立和走路,隨后和同齡孩子一起進(jìn)入家附近的小學(xué)就讀。

文學(xué),是父親為咸存福打開的一扇窗。早在他一歲半左右,枯燥的康復(fù)訓(xùn)練間隙,父親便開始編織故事的魔法。他捧起《西游記》對孩子說:“看,你就是小孫悟空!你也有金箍棒,也會七十二變,還能駕筋斗云!”奇幻的想象瞬間點燃了咸存福的眼眸,也淡化了訓(xùn)練的艱辛。后來,父親又自編了兒童版《三國演義》,把劉備、關(guān)羽說成是咸存福的 “好哥們”,而張角等反派,則被描繪成 “獨眼、瘸腿、沒尾巴的大灰狼”。這些鮮活有趣的講述,讓古典文學(xué)成為咸存福親切熟悉的伙伴。

升入初中后,當(dāng)時的語文老師毛輝敏銳地捕捉到咸存福對閱讀的癡迷,并鼓勵讓他試著寫點東西。起初,用手握筆寫字的困難讓咸存福望而卻步。父親咸順利再次想出妙招,發(fā)起一場父子寫作比賽:兒子只需寫一行,父親就寫一篇。這場帶著親昵較量的“比賽”,雖然后來因父親工作繁忙未能持續(xù),卻成功埋下了咸存福寫作的種子。他堅持了下來,從每天艱難地寫出一行字,到慢慢能寫三行,再到后來咸存福主動掙脫字?jǐn)?shù)的束縛,完整的故事終于從他筆下流淌而出,有時能綿延至十五、二十行。

咸存福的寫作天賦在上初中時便顯露出來,老師常將他的短文作為范文朗讀,甚至曾把他的作文編入試卷的閱讀理解題,這極大地提升了他的自信心。2017年,父親為13歲的咸存福申請了微信公眾號,用于發(fā)布詩歌、散文、中篇等作品。從2019年開始,他的散文《母校,我來了》《春風(fēng)細(xì)雨話張程》《駝背老人》《走進(jìn)隆德博物館》以及小說《采核酸》《油坨坨奶奶》等陸續(xù)在《固原日報》《六盤人家》等報刊發(fā)表。

后來,父親為咸存福購置了一臺筆記本電腦。于是,書桌、電腦與滿屋的書籍,共同構(gòu)成了他自在獨處的小天地。“我尤其偏愛歷史和文學(xué)類書籍,像《唐詩三百首》《史記》《三國志》這些,都很喜歡。”他指著書桌上的《資治通鑒》告訴記者,“這套書一共24冊,我已經(jīng)讀到了第20冊”。

然而,對咸存福而言,無論是日常交流還是伏案寫作,都需要調(diào)動全身肌肉的力量,這是一個極其耗費體力的過程。在短短十多分鐘的采訪中,他的額頭已布滿細(xì)密汗珠,汗水順著臉頰不斷滲出,很快浸濕了衣領(lǐng)。“我希望自己可以成為一個有用的人,不要被身體的局限束縛。”他語氣堅定地說。即便如此艱難,咸存福依然筆耕不輟。“我現(xiàn)在每天都在寫,早晨起來鍛煉身體、吃過早飯后,我從8點多寫到12點。午飯后稍作休息,我就開始讀書。晚上要是有靈感,我就抓緊寫作,沒有靈感,就繼續(xù)看書。”

2023年后,咸存福相繼加入隆德縣作協(xié)和固原市作協(xié),這對他意義重大。拿到會員證時,他興奮地和家人說:“我有組織了!”此后,他積極關(guān)注作協(xié)活動。固原市作協(xié)及隆德縣文聯(lián)、作協(xié)也為他提供了豐富的平臺與機(jī)會,不僅在他家院子舉辦了“寧夏固原西海固文學(xué)新星咸存福作品分享會”,還安排他代表寧夏赴浙江溫州參加培訓(xùn),并邀請他參與朗誦活動等。他與馬駿、魏金柱成為新生代西海固勵志作家“三顆星”,成為這片土地上身殘志堅的杰出代表。

如今,咸存福的創(chuàng)作方向已從小說轉(zhuǎn)向紀(jì)實文學(xué)。“某種意義上,我和記者朋友做著相似的工作,”他解釋道,“我最近也在進(jìn)行采訪,記錄身邊的故事。比如采寫我們村附近那家餅子店,就是希望通過這些故事,展現(xiàn)西海固在脫貧致富、鄉(xiāng)村振興進(jìn)程中的點滴變化。”年輕的咸存福正用他手中的筆,成為西海固這片熱土上最真切的觀察者和記錄者,書寫著正在發(fā)生的歷史。

侯鵬飛:寫作讓日子有了牽掛與盼頭

周 茉

侯鵬飛

跟隨侯鵬飛爬上高高的土坡,一片農(nóng)田盡收眼底。這個黝黑的農(nóng)家漢子總是害羞而沉靜,只有抬頭面對西海固廣袤的土地,低頭面對自己筆下的文字時,他的雙眼滿是柔軟與光亮。

走進(jìn)他位于寧夏海原縣西安鎮(zhèn)的家,四方的小院子收拾得干凈整潔,左側(cè)半壁墻上掛著常用的農(nóng)具。平時干活間隙,他就靠在田埂某處,在手機(jī)上創(chuàng)作,寫詩歌或散文。侯鵬飛沒用過電腦,以前在稿紙上寫,如今新媒體時代就在手機(jī)上寫。家里祖輩務(wù)農(nóng),八九歲時,侯鵬飛只會追逐打鬧。那年秋天,村里大掃盲,他進(jìn)了縣小學(xué),從此開始了求學(xué)模式,大聲念拼音,用樹枝在地上寫字。他還記得那時的書本都是打著卷兒的,書包里煮熟的冷洋芋稍不注意就會粘在書本上。讀書讓侯鵬飛感到快樂,他常搖頭晃腦地讀著李白的詩,不識字的爺爺在一旁看著,眼里滿是欣慰。每次拿著母親給的錢去商店買日用品,他總要捎帶一本小人書,書海的世界給了他無窮的樂趣,也給了他無窮的想象。

幾次高考失利后,侯鵬飛接受命運的安排,專注于務(wù)農(nóng),也慢慢撿拾起了文學(xué)。他開始記錄生活瑣事、鄉(xiāng)村見聞,從最初記錄每天做了什么,到能細(xì)致描述一些場景、抒發(fā)對于一些事情的感觸,他的文字表達(dá)能力日益精進(jìn)。最開始,他將詩歌與散文發(fā)表在網(wǎng)絡(luò),得到了不少網(wǎng)友的鼓勵與支持,面對新時代西海固的發(fā)展變化,侯鵬飛逐漸將自己對這片土地的情感傾注于筆端,陸陸續(xù)續(xù)在網(wǎng)上發(fā)了40多篇散文,大多寫故鄉(xiāng)海原的變化以及他對生活的觀察思考,《夏日》《歲月》《打麥場》《雨的呼喚》……村中的文學(xué)愛好者不多,他們看到侯鵬飛在微信朋友圈發(fā)的作品,也會閱讀甚至寫下幾句短評。慢慢地,侯鵬飛的手機(jī)里多了關(guān)于文學(xué)的微信群,群友常常交流寫作,相互探討優(yōu)秀作品,這已經(jīng)成為平凡的生活中的一種日常習(xí)慣。通過與文友的溝通學(xué)習(xí),以及當(dāng)?shù)匚膶W(xué)組織者的幫扶,侯鵬飛漸漸學(xué)會了選題立意、謀篇布局,寫作的勁頭越來越足。“以前只知道干活,開始文學(xué)寫作后仿佛日子有了牽掛與盼頭,孤獨時,疲憊時,自己都覺得體內(nèi)有種能量,很滿足。”每每日頭西下,農(nóng)務(wù)不多時,侯鵬飛就會翻出一本書讀上片刻,文學(xué)陪伴著他平淡而充實的日子。

這些年,侯鵬飛先后加入了海原縣作家協(xié)會、中衛(wèi)市作家協(xié)會。他對待文字如同對待生活,不疾不徐,像西海固的莊稼地,接受一切風(fēng)霜雨露而自然生長。他喜歡琢磨和修改寫下的句子,一篇作品完成初稿后通常要再潤色加工很久,對文學(xué)的敬意與認(rèn)真也讓他的作品常刊登于當(dāng)?shù)貓罂s志。與他交談時,侯鵬飛穿著襯衫,兩手放在膝蓋上,坐得筆直而端正。上午剛外出打工回來,還能見到他褲腿殘留的泥土。當(dāng)我們問及最近創(chuàng)作了什么,他只是微笑并羞澀地?fù)u頭,“沒什么,最近沒寫什么”。

其實,侯鵬飛的文學(xué)秘密都藏在他的手機(jī)里,十幾個文件夾大多標(biāo)注著日期和地點,最近的一篇散文是《秋上六盤山》。老伴到外地照看小孫子,他把思念化為詩句:“按照以往,每晚鋪好了褥子/拉開了老婆的被子/也拉開了我的被子/每天早上/我就又疊好了被子/家是多么孤獨/白天也是/夜晚也是。”他的微信名“風(fēng)雨人生”——“風(fēng)雨人生就是風(fēng)風(fēng)雨雨地生活著”,侯鵬飛咧嘴笑著說。在他筆下,田間地頭,灶爐鍋臺,世間行走都化為西海固給予的精神力量,對他來說,文學(xué)不僅豐富了精神世界,也成為他的心靈歸屬,有著照亮生活的光芒。當(dāng)我打開一個名為“詩歌”的文件夾,第一首有幾句這樣寫著:“幾十年了我們都是努力地活著/春天種地/夏天鋤草/秋天收獲……”

丁燕:做向陽生長的地椒花

王泓燁

丁 燕

丁燕住的村子叫柳泉村。她家的院落空闊,灑掃得很干凈,后院是一片玉米地,還種了幾株杏樹。平日里,丁燕以打工、種地為生,閑暇的時候就讀書、寫作。若非提前知道她的經(jīng)歷,見到丁燕的第一眼恐怕不太會將其和寫作這件事聯(lián)系起來,反倒是能一下子看出來她是一個在太陽底下靠土地生活的人。

丁燕從小就愛看書、寫字,在她的記憶中,第一次接觸寫作是在小學(xué)二年級。那時二年級和三年級的學(xué)生坐在同一間教室里上課,三年級的學(xué)生聽課,二年級的學(xué)生就自習(xí)。有一次,老師讓三年級的學(xué)生寫作文,讀二年級的丁燕看到了也想寫,就寫了一篇描述干農(nóng)活的作文《撿豆豆》給老師看,有的字她不會寫,便用拼音表示。她的這篇作文受到了語文老師的夸獎,這給她埋下了最初的文學(xué)種子。

由于家里比較窮,丁燕最終也只讀到了初中便輟學(xué)打工,“我這還算我們村里學(xué)歷高一點的”,丁燕笑稱。那個年代的西海固經(jīng)濟(jì)條件差,同齡人大多數(shù)只上到二三年級就輟學(xué)放羊,丁燕勉強讀到初中已是幸運。貧困像山區(qū)的旱季籠罩著西海固,文學(xué)卻給丁燕帶來了生活的甘霖。丁燕遷居至紅寺堡后,生活環(huán)境變好了,家庭條件也得到了極大的改善,丁燕得以有更多的時間和精力進(jìn)行寫作。除了下地干農(nóng)活、外出務(wù)工外,丁燕還愛和鄰里上了年紀(jì)的人聊天,從日常閑談中挖掘?qū)懽魉夭摹R驗槲膶W(xué),丁燕從未感到孤獨,想找人聊天的時候,丁燕就出門找人閑聊,不想出門的時候,便坐在書桌前寫作,“文字對我來說就是一個精神支柱”。

現(xiàn)在人人都用上了手機(jī),丁燕也早已開始用手機(jī)寫作。她申請了一個公眾號叫“丁燕拾光集”,把它當(dāng)作日記本來發(fā)表自己的隨筆和詩歌。在公眾號的簡介里,她這樣寫道:“這里沒有高樓濾鏡下的車水馬龍、燈紅酒綠,只有泥土里長出的故事:老屋門楣上的斑駁,是歲月啃剩的牙印;田埂邊歪斜的芨芨草,替風(fēng)守著最后一畝倔強;火爐里煨著的洋芋,滾著莊稼人的苦辣酸甜……”公眾號文章里的字字句句,都是丁燕在生活的褶皺里尋得的亮片,直接呈現(xiàn)出西海固生活最本真的面貌。

西海固的寫作者,大多都選擇了散文這一體裁進(jìn)行寫作,丁燕不同,她更喜歡寫小小說,還加入了中國小小說學(xué)會。在丁燕看來,現(xiàn)在的人更喜歡閱讀短一些的文字,字?jǐn)?shù)過多會讓人感到疲倦,而小小說則更為凝練。同樣是表現(xiàn)一件事,要在更短的篇幅里將其展現(xiàn)出來,因此“更能提煉生活、體現(xiàn)生活”。

早些時候,丁燕并不清楚什么是小說,也不知道自己寫的這些文字叫作“小說”,她只知道,自己忽然想到了一個故事,就把這個虛構(gòu)的故事寫了出來,并把身邊人們的故事聚集到這個故事里面。

2006年,鄰居家在農(nóng)校上學(xué)的侄子來丁燕家串門,無意間讀到了丁燕的作品,略帶驚訝地問丁燕:“你還寫東西呢?”他幫丁燕將這篇叫《農(nóng)民工》的散文投給了農(nóng)校的校刊并發(fā)表了出來。當(dāng)自己的作品變成鉛字出現(xiàn)在紙本上,丁燕體會到了一種溫暖與美好,從此更加堅定地寫作,“把內(nèi)心所想寫下來,文學(xué)和寫作讓我的生活更充實了”。

丁燕總是覺得自己的寫作有不足與缺陷,希望能多讀書,多出去學(xué)習(xí),通過閱讀以及與同行老師的交流來提升自己。她加入了一些讀書群,也參加了青銅峽作家之家的培訓(xùn),成為那里的第一批學(xué)員,也是在那里,她正式開始學(xué)習(xí)小小說寫作。后來,丁燕得到許多參加文學(xué)寫作研修班的機(jī)會,在與文學(xué)名家和寫作同好的交流中,更加清晰、具體、深刻地認(rèn)識了文學(xué)與寫作,改變了以前想到什么就寫什么的寫作方式,開始嘗試建立結(jié)構(gòu)、塑造人物,并在文章中融入自己的所思所感。

除了后院種著的玉米地外,丁燕還在離家不遠(yuǎn)處種了幾畝地,現(xiàn)在地里生長的是大片的黃花菜,這也是紅寺堡地區(qū)的特色經(jīng)濟(jì)作物。丁燕驕傲地介紹她的田地和地里種植的作物,因為這是她一株一株種下的。寫作不也是這樣?一個字一個字地寫下,生長出一片又一片豐茂的文學(xué)田野。對像丁燕這樣的西海固寫作者來說,文學(xué)和莊稼一樣重要。

面對曾經(jīng)荒涼貧瘠的綠水青山,穿著粉色上衣的丁燕咧嘴笑著說,自己正嘗試寫一部自傳體小說《地椒花》:“在我不上學(xué)的時候,媽媽經(jīng)常帶我上山摘地椒花。這花看起來特別不起眼,葉子小小的,生長環(huán)境也不好,卻總是向陽生長,逆境開花,一片芬芳。”