訪談 | 徐則臣:運河、故鄉與文學的遠方

編者按:

今年春天,當京杭大運河的千年波光化作熒屏上的絢爛光影,茅盾文學獎作品《北上》完成了從紙頁到影像的奇妙跨越,以現象級熱度席卷熒屏與網絡,激蕩起無數觀眾的心靈漣漪。本期“文藝品鑒”欄目精心策劃“《北上》評論小輯”,通過作家訪談與多元評論,搭建起一座通往作品深層意蘊的橋梁。

作家徐則臣的深度訪談,猶如一把打開創作寶庫的鑰匙。他娓娓訴說著“花街”“運河”等文學地理的孕育過程,坦誠分享創作中的困惑與成長,解密如何將個人生命體驗熔鑄于文本之中。這不僅讓讀者得以窺見文學創作的艱辛與樂趣,更讓我們對《北上》所承載的精神內核有了更深刻的理解。

當文字的深邃與光影的靈動相互碰撞,《北上》 所引發的文學與影視的互文式回響,不僅是對這部作品的致敬,更是對藝術創作多元可能性的探索。期待讀者能在這些文字中,捕捉到《北上》跨越媒介的璀璨光芒。

——欄目策劃 董曉可

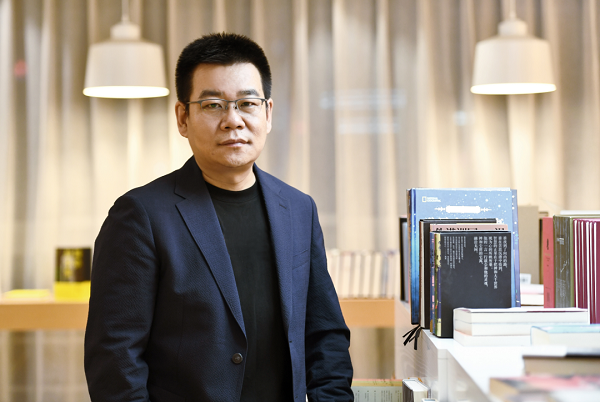

徐則臣,1978年生,江蘇東海人,畢業于北京大學中文系,現為《人民文學》雜志主編。著有長篇小說《北上》《耶路撒冷》《王城如海》《夜火車》,中短篇小說集《跑步穿過中關村》《如果大雪封門》《北京西郊故事集》等。曾獲魯迅文學獎、老舍文學獎、郁達夫小說獎、中國好書獎、中宣部“五個一工程”獎等多個獎項,2019年憑長篇小說《北上》獲第十屆茅盾文學獎。部分作品被譯為英、法、德、西班牙語等二十余個語種。

編輯:在您的創作中,從早年的小說集《北京西郊故事集》,到后來的《耶路撒冷》,直至獲得茅盾文學獎的長篇小說《北上》,“花街”作為虛構的文學地理,既是基于故鄉現實又是充滿想象的。能否談談您如何從真實故鄉提煉出“花街”這一文學場景?它與莫言的“高密東北鄉”、福克納的“約克納帕塔法縣”有何異同?

徐則臣:《北京西郊故事集》最初幾篇寫得比較早,但真正成書還是比較晚。《北京西郊故事集》和《耶路撒冷》里涉及到花街比較多,《北上》主要是以運河為背景。當然花街跟運河也有關系。宏觀地看,不僅花街是一個文學地理,整個運河也是一個文學地理。從剛開始寫小說,花街和運河就是我小說的故事背景,當時也沒想那么多,就是順手拈來,因為熟悉,身邊的場景。后來慢慢寫多了,一是惰性,習慣于放在同一個背景下講故事;二是相同的背景對寫作能力也是一個考驗,想自己挑戰一下自己;第三個原因,深扎一個背景,讓我有越來越寬廣幽深的發現,所以就有意識地把很多故事放在花街和運河的背景上來講述。花街和運河跟莫言老師“高密東北鄉”、福克納“約克納帕塔法縣”的區別一目了然,地域不同,與地域相匹配的歷史、文化、物候、風土人情,都不一樣。但作為文學地理,它們和由此生發的作品之間的關系是一致的。

編輯:《耶路撒冷》被您稱為“中年之書”,聚焦70后的精神成長與故鄉的和解。這種從“漂泊”到“尋根”的主題轉向,是否與您個人在北京定居、身份轉變(如為人父、社會角色變化)直接相關?

徐則臣:所謂“中年之書”,肯定跟年齡有關系,不到中年很難獲得中年人的生命體認。到寫《耶路撒冷》的時候,我已年過而立,上有老下有小,生活、工作、理想,故鄉和世界,個體與他人,漂泊與尋根,諸多人到中年必然面臨的重大問題劈頭蓋臉迎面而來,躲都躲不掉,必須面對,必須思考。表達是我思考的一種重要方式,我又是一個寫小說的,《耶路撒冷》便應時而生。

編輯:在《北上》的創作中,您曾經進行了長期的實地調研,這其中有何困難和收獲,能否簡要談一談?

徐則臣:確定要寫《北上》時,真沒想到難度有這么大。寫了多年運河,我以為我已經足夠了解這條河了,提起筆發現完全不是那么回事。過去京杭大運河只是我小說的一個背景,雖然熟悉,那也只是望遠鏡視野里的熟悉,真要把這條河作為主角來寫,必須動用顯微鏡和放大鏡,這時候就發現,我對這條河的理解遠遠不夠,于是開始扎扎實實的案頭工作和田野調查。這也是我的寫作習慣,落實到具體場景,我有實證主義強迫癥,必須得沿著運河上上下下走一趟,有的地方不止走一趟。案頭工作必須得做。這條河2500年了,1794公里,這遼闊的時空跨度里有無數的歷史和故事,還有很多涉及河流的科學數據,我得過這一關,否則寫起來心里沒法踏實。對我來說,這是我習慣的寫作方法,也不覺得有多困難,即使苦,這其中也有巨大的創造的樂趣。至于收獲,寫出來的這本書已經證明了。當然,還有很多收獲,是這本書無法涵蓋的,所以我在繼續寫跟這條河有關的故事。

編輯:在《北上》的創作中,歷史與人物是兩個至關重要的文學要素。在這部小說里,您是更側重于表現人物對歷史的依附性,還是更傾向于將歷史演進有效內化為人物命運?為實現這一創作理念,您采取了哪些方法?

徐則臣:我傾向于后者。在我看來,不管多重要的歷史,只要不能跟人物命運有機結合在一起,對該作品來說,就是無效的歷史。人物當然是在歷史中展開他的生活,但這些歷史必須像鹽溶于水一樣融進他的生活,兩者必須相輔相成、相互成就才有意義。歷史不能外掛于人物和故事,歷史必須能夠轉化為細節進入人物的命運。簡單地說,我必須把歷史轉化為有效的細節。

編輯:在《北京西郊故事集》中,花街是故鄉的象征。而《耶路撒冷》中花街已融入麥當勞、教堂等現代元素。這種演變是否隱喻著故鄉在城市化進程中的裂變?您如何通過文學想象重構傳統鄉土與現代文明的對話?

徐則臣:我不會刻意地設置隱喻,我只是尊重事實,以及我對生活和世界的理解。《耶路撒冷》中故事發生之時,早已是城市化一日千里的時代,在這樣一個時代里,作為鄉土概念的故鄉,它的曖昧、糾結和諸多可能性,已經一目了然。你沒法裝作視而不見。我要做的,就是把生活攤開來,一點點考量,找出它們之間巨大的差異和細微的區別,以文學的方式重新建立起它們之間可能存在的關系。我相信,如果我足夠認真,足夠努力,也還尚有那么一點點洞見,我應該能找到它們之間的關系。傳統鄉土與現代文明的對話,首先是我與它們的對話。

編輯:在《北上》小說中,您以歷史與當下兩條線索交織敘事。而電視劇《北上》卻大幅調整敘事結構,將歷史線簡化為背景,轉而聚焦當代青年成長。您如何看待這樣的改編?在您看來,文學原作中運河象征等核心精神,在影視化過程中是否依然得以保留?

徐則臣:我沒有參與電視劇改編,具體改編的過程也不是很清楚。小說和電視劇是兩種完全不同的藝術形式,他們選擇了現在這樣一種敘事結構和關注重心,應該有他們的理由。事實上,《北上》也被改編成話劇和音樂劇,這兩種改編也不同,加上電視劇,三種藝術形式的改編都有自己不同的樣貌。我對這三種藝術形式是外行,我所知道的是,這三個改編團隊都非常敬業,我相信敬業的團隊不會胡來,他們肯定有自己的思路、疑難和障礙,有他們自身需要遵守的藝術創作規律。在三種藝術形式中,核心的運河精神還是在的,至于多少、輕重、呈現得如何,那就見仁見智了。

編輯:您的創作極具探索性,早年在“原鄉”與“他鄉”間抒寫離愁眷戀,《北上》中勾連歷史與當下的時空敘事,近年來《邊境》《瑪雅人面具》等作品彰顯世界文學氣質,近期又聚焦《聊齋志異》等古典文學汲取靈感。表面看創作路徑呈現“由近及遠再折返”的迂回軌跡,實則蘊含著怎樣的心靈邏輯?將來還會如何繼續探索下去?

徐則臣:我的寫作之變跟我對小說的理解有關系,跟文學與世界之關系的變化有關系。小說是跟年齡有關系的,不同年齡段我對小說的認知和表達的需求也不一樣。比如早年期待“到世界去”,執著于探討故鄉與世界的關系。人到中年,突然發現故鄉也可能是世界,世界也可以是故鄉,我的“到世界去”的執念就逐漸消失了,我確信,我就“在世界中”。剛開始寫作,我喜歡講久遠的故事,后來慢慢開始講當下的故事,到了中年,我突然對歷史、民間和大地產生了興趣,這個“歷史”跟“久遠”不是一個意思。我對傳統和現代、對本土和世界的認識也在不斷發生變化。可能你認為《邊境》《瑪雅人面具》這些作品有鮮明的世界文學氣質,我恰恰覺得它們特別的民族化,它們比我一些看似非常在地的作品,更有資格被放在我們老祖宗流傳下來的文脈中來考察。如你所言,這些作品里能看見《聊齋志異》以及“三言二拍”等古典文學的影子。我當然高興這系列作品中能看見這些古代經典的影子,但我更希望它們字里行間能夠彌散著這些古代經典的精神。這些精神才決定了它們是真正的“中國故事”。接下來的路怎么走,我也不知道,我會一直摸著石頭過河。