抗戰文物里的“烽火藝魂”

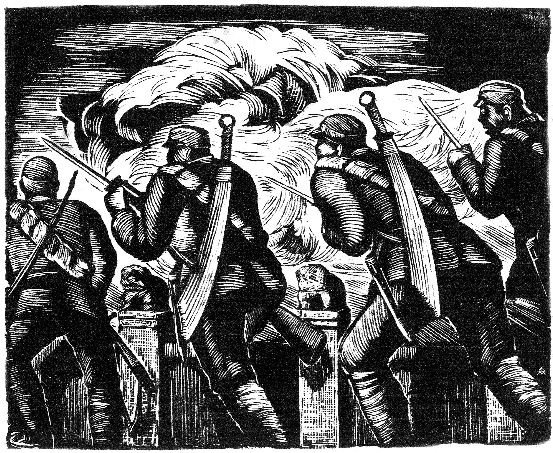

盧溝橋抗戰(木版畫) 沃 渣 繪 中國藝術研究院藝術與文獻館藏

《黃河大合唱》總譜(延安稿) 中國藝術研究院藝術與文獻館藏

中國藝術研究院藝術與文獻館的恒溫展柜內,兩冊泛黃手稿靜靜比鄰:左側66頁粉連紙上的簡譜如黃河怒濤奔涌,是冼星海1939年在延安窯洞創作的《黃河大合唱》初稿;右側202頁五線譜總譜如史冊般厚重,是1941年他在蘇聯完成的交響化改編稿。這對同根同源的“藝術雙璧”首次并肩亮相,完整呈現了這部民族史詩從黃土高原走向國際舞臺的升華軌跡。

7月16日,由中國藝術研究院主辦的“烽火藝魂——抗戰文藝典藏展”在京啟幕,140余件套浸染著烽火硝煙的藝術作品靜靜陳列,講述著藝術家們以文藝為槍炮、以熱血鑄豐碑的創作歷程——那些在烽火中淬煉的民族魂,在今日的展廳里依然滾燙。展覽精心策劃了“戰歌震山河”“蘭臺唱金戈”“刀筆礪豐碑”三大展區,多角度呈現抗戰時期音樂、戲曲與美術領域的珍貴文獻和藝術創作。

“戰歌震山河”展區陳列有冼星海多件創作手稿、日記及其使用的鋼筆、小提琴、鋼琴等珍貴遺物。其中還特別展出了2003年入選《中國檔案文獻遺產名錄》的《黃河大合唱》手稿——1939年“延安稿”與1941年“莫斯科稿”。

中國藝術研究院院長周慶富介紹,由冼星海親自創作的兩份手稿現都藏于中國藝術研究院。1938年,冼星海到達延安,后擔任延安魯藝音樂系主任,延安的革命精神與氛圍極大激發了他的創作熱情。在延安,他讀到好友光未然在病床上口述的長篇詩作——這首以黃河為描寫對象的作品,讓他迸發豐富靈感,用六天六夜完成了大合唱《黃河吟》的全部音樂創作。此后,冼星海與光未然進一步交流想法,最終決定將作品由《黃河吟》更名為《黃河大合唱》。這份延安手稿以簡譜記譜,樂隊編制依據延安魯藝當時的實際條件而設,包括笛、口琴、三弦、二胡、鼓、鑼等民族樂器,形式樸素卻極具表現力,充分體現了因地制宜、以簡勝繁的戰時藝術智慧。

另一份是1941年冼星海在蘇聯期間重新配器修訂的大型管弦樂隊總譜,后被稱為“莫斯科稿”。這一版本采用五線譜與大型管弦樂編制,音樂形式更顯恢宏。這兩份手稿完整保存了《黃河大合唱》的原始創作面貌及修改過程,既是研究冼星海及其音樂創作最珍貴的第一手資料,也是研究中國現代音樂史乃至現代中國革命史的重要史料。此外,還展出了田漢、任光、聶耳等音樂先驅的作品手稿和珍貴錄音資料等。

“蘭臺唱金戈”展區聚焦梅蘭芳“蓄須明志”的錚錚風骨,展出了20世紀30年代中期錄制的梅蘭芳《生死恨》《抗金兵》唱片,以及一系列抗戰期間的演劇文獻實物。這些展品是抗戰戲劇運動的見證,生動記錄了戲劇界以藝報國的壯舉。關于當年排演《抗金兵》的初衷,梅蘭芳曾回憶:“‘九一八’事變后,我從北京舉家南遷,起先還沒找到住宅,暫時寄居在滄州飯店。好些老朋友來看我,我們正計劃編一出有抗戰意義的新戲。可巧葉玉甫先生也來閑談,聽到我們的計劃,他說:‘你想刺激觀眾,大可以編梁紅玉的故事,這對當前的時事再切合不過了。’他的話點醒了我——老戲里本來有一出《娘子軍》,不過情節簡單,只演梁紅玉擂鼓戰金山的一段。我們不妨根據這個故事擴充,寫一出比較完整的新戲。葉先生主張將來戲名叫《抗金兵》,大家一致贊同。”最終,《抗金兵》通過“梁紅玉擂鼓戰金山”等經典場次,展現出巾幗英雄奮勇抗敵的家國情懷。該劇于上海天蟾舞臺首演后,引發強烈社會反響。《生死恨》是梅蘭芳等人在“九一八”事變后創作的另一出激勵全民族抗戰的作品。由齊如山根據明代傳奇《易鞋記》改編,講述北宋時金人南犯,程鵬舉、韓玉娘先后被金將張萬戶擄為奴隸,歷經悲歡離合,戰亂平息后仍未能團圓的故事。無論是《抗金兵》還是《生死恨》,梅蘭芳通過排演新戲,有力振奮了國人抗戰必勝的民族意志,極大鼓舞了人們誓死不當亡國奴的抗日決心。抗戰全面爆發后,梅蘭芳更是冒著生命危險,克服生活艱辛,以“蓄須明志”的方式堅決不為日本侵略者演戲,充分展現了偉大表演藝術家可敬的民族氣節與崇高的愛國情操。

“刀筆礪豐碑”展區呈現了沃渣、力群、彥涵等延安魯藝木刻工作者對“為社會而藝術”文藝理念的踐行。藝術家們以黑白對比的強烈張力與刀刻語言,既真實記錄了戰時革命抗爭的壯烈場景與邊區生活的希望圖景,又成功開創了具有中國氣派與中國風格的新興木刻形式。正如魯迅所言:“當革命時,版畫之用最廣,雖極匆忙,頃刻能辦。”木刻因簡便、迅捷、感召力強的特點,成為動員民眾、傳播思想、鼓舞士氣的重要視覺武器。這些誕生于戰火年代的作品,不僅承載著深厚的現實關懷與人道精神,更構成了中國現代美術寶庫中不可替代的文化遺產,持續傳遞著延安魯藝精神的時代價值。

此外,在硝煙蔓延、山河破碎的年代,還有一批文人藝術家選擇以傳統筆墨寄托家國之憂。他們承續中國畫“托物言志”的傳統,以含蓄委婉的形式表達民族憂患與個人情志。如展出的張大千《瑤島深春》、陳少梅《仕女》、齊白石《保民護國聯軸》、顏伯龍《花卉鴿》等作品,雖不直接描寫戰爭,卻在靜觀與寓意間凝聚著深沉的“以畫喻節”之志。

中國藝術研究院自創建起,便匯聚了王曼碩、馬彥祥、王朝聞、張庚、葛一虹、朱丹、蘇一平、江有生、賀敬之、馬可等一大批具有延安魯藝背景的藝術家和學者。因此,在傳承延安魯藝精神的基礎上,持續積累、整理了一批極具歷史價值的紅色藝術文獻與作品。這些抗戰文藝典藏不僅記錄了烽火歲月的歷史軌跡,更生動展現了藝術家們以文藝為武器的戰斗精神、以愛國主義為核心的民族精神,以及全心全意為人民服務的奉獻精神。