吳悅石《石鼓文批注》新書分享會在首都圖書館舉辦

由首都圖書館、中國書店主辦的“重讀經(jīng)典的意義——吳悅石《石鼓文批注》新書分享會”于7月19日在首都圖書館舉行。

吳悅石《石鼓文批注》新書分享會現(xiàn)場

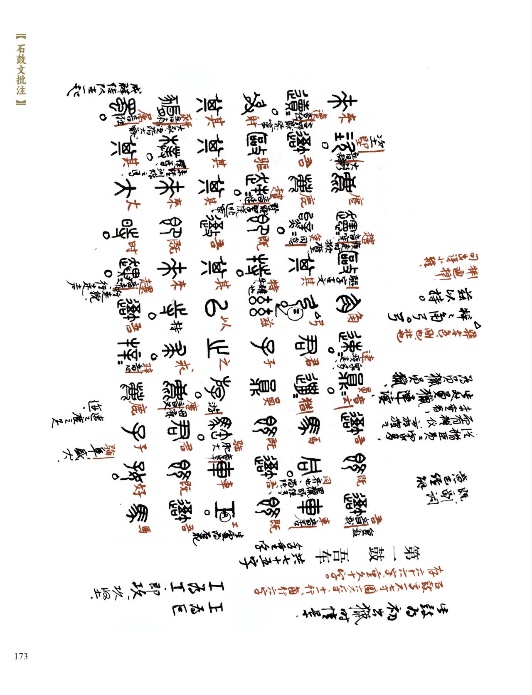

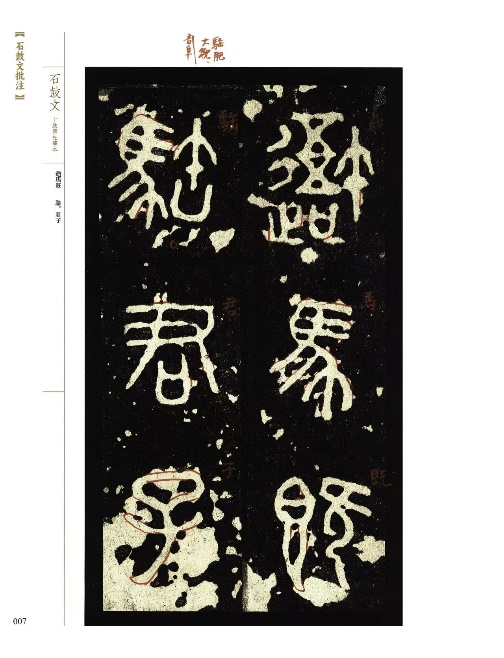

《石鼓文批注》是畫家、中國國家畫院國畫專業(yè)委員會研究員吳悅石先生多年耕耘研究所著。此書以“先鋒本”拓本為底本,進行逐字釋讀與批注,為讀者提供可靠的原始文本參照;運用“雙鉤廓填”技法復原146處殘損文字,最大程度重現(xiàn)石鼓文原貌;以“頁邊注、字間補、旁注疑”的獨特批注體系,“拓本+臨本+匯總表”的立體呈現(xiàn)體系,為讀者建構(gòu)了縱貫古今的通衢、神接千載的津梁。書中240余處文字的精微釋讀,既還原先秦生活場景,又梳理漢字演變脈絡,堪稱連接古今的“文字橋梁”。為社會各界學習臨摹、研究考釋《石鼓文》提供了全新的學術(shù)視角。

《石鼓文批注》內(nèi)頁展示

分享會上,中央宣傳部原副部長、中國文聯(lián)原黨組書記胡振民盛贊80歲吳悅石先生的學術(shù)擔當,以“生命不息奮斗不止”之姿推出學術(shù)力作,堪稱文藝界“老驥伏櫪”典范。其“藝術(shù)考古典范”價值令篆書可學可親,強調(diào)本書為文化自信注入“石鼓新聲”。

中央宣傳部原副部長、中國文聯(lián)原黨組書記胡振民

北京發(fā)行集團副總經(jīng)理、中國書店董事長兼出版社長張東曉在發(fā)布會上表示,該書歷經(jīng)十年研究,以三大突破樹立學術(shù)里程碑:補闕鉤沉——通過雙鉤廓填復原146處殘缺文字,修正歷代誤釋30余處,首次提供可臨摹的完整范本;治學新標——綜合比勘歷代拓本構(gòu)建“頁邊注+字間補+旁注疑”體系,樹立“無一字無來歷”的考據(jù)范式;雅俗共貫——首創(chuàng)圖解筆順與考辨音譯并重模式,使“石上《詩經(jīng)》”從學界案頭走向大眾書房。

北京發(fā)行集團副總經(jīng)理、中國書店董事長兼出版社社長張東曉

中國國家畫院院長劉萬鳴在發(fā)布會上以藝術(shù)造詣、學術(shù)深耕、文化傳承三重維度致敬吳悅石先生“謙遜風骨”。中國藝術(shù)研究院副院長徐福山從文字解碼、歷史激活等多重角度闡釋吳悅石《石鼓文批注》的里程碑意義。《中國書法》社長兼主編朱培爾講到,吳悅石先生新著以墨色層次解構(gòu)“刀刻-書寫”轉(zhuǎn)化關(guān)系,獨創(chuàng)小楷批注與石鼓拓片的空間呼應,實現(xiàn)“藝術(shù)生活化”的創(chuàng)作實證。中國藝術(shù)研究院書法院院長楊濤談到,吳悅石先生通過《石鼓文批注》確立石鼓文在書史中的三維坐標:大篆至小篆演變的“字體坐標”、金石鐫刻向毛筆書寫轉(zhuǎn)化的“筆法坐標”、金石與筆墨融合的“美學坐標”。中國書法家協(xié)會分黨組副書記、秘書長鄭曉華在賀詞中談到,《石鼓文批注》彰顯其“奪古貌生秀,去草率粗陋”的筆墨淬煉功力。為其藝術(shù)思想的集中呈現(xiàn),既展現(xiàn)中國藝術(shù)傳統(tǒng)的厚度,更以批注實踐完成“詩書畫印”通才的知行示范,為傳統(tǒng)活化提供活態(tài)教學范本。

中國國家畫院院長劉萬鳴

中國藝術(shù)研究院副院長徐福山

《中國書法》社長兼主編朱培爾

中國藝術(shù)研究院書法院院長楊濤

分享會后,吳悅石對出席發(fā)布會的社會各界嘉賓表示感謝,他強調(diào)石鼓文乃中華文明經(jīng)典瑰寶,素有“籀篆之祖”之譽,批注石鼓文實因書畫研習所需——學書習畫必溯石鼓。然初學時苦于字形難辨、文意難解,遂決意逐字考釋。幸遇文字學、考古學新成果涌現(xiàn),終能以今人可解之語完成批注。惟愿后學能看懂、學通石鼓文。今歷經(jīng)十年書稿問世,絕非個人之功,實乃古文字學界滋養(yǎng)使然。愿此書能引諸君沉潛經(jīng)典:于坐臥行止間認真體悟,以身心相印的功夫深研傳統(tǒng)。活動的最后,吳悅石先生將書法作品《勸學·顏真卿》捐贈給首都圖書館,為這場兼具深度與溫度的文化盛宴畫上圓滿句號。

吳悅石在分享會現(xiàn)場

吳悅石先生(左二)向首都圖書館捐贈書法作品《勸學·顏真卿》

據(jù)悉,由吳悅石著、中國書店出版的《石鼓文批注》,既是對傳統(tǒng)文化的致敬,亦是為未來研究樹立新坐標,是石鼓文研究史上具有里程碑意義的一件大事。同時,首都圖書館為公眾搭建了親近古籍經(jīng)典的文化平臺,切實增強了群眾的文化獲得感,充分彰顯了首都圖書館在傳承保護弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化中的主陣地作用。