張季鸞交友瑣記

1926年9月,《大公報(bào)》以大公報(bào)新記公司的名義重新注資復(fù)刊。張季鸞先生從此因主筆《大公報(bào)》十五年,迎來(lái)他人生的巔峰時(shí)光。

“三駕馬車”

《大公報(bào)》1902年6月創(chuàng)刊于天津,創(chuàng)始人為英斂之(1899—1926)。英先生信奉天主教,創(chuàng)辦時(shí)得到了教會(huì)的鼎力贊助。辛亥革命后,英斂之先生積勞成疾,便把《大公報(bào)》盤售給王郅隆(1988—1923)經(jīng)營(yíng)。王郅隆聘任胡政之(1889—1949)為《大公報(bào)》經(jīng)理兼總編輯。經(jīng)歷了股權(quán)和人事的幾度變化,《大公報(bào)》于1926年1月停刊。1926年夏天,吳鼎昌、胡政之、張季鸞相聚天津,共同商議,決定接辦《大公報(bào)》。

復(fù)刊后的《大公報(bào)》由胡政之的老朋友吳鼎昌(1884—1949)出任社長(zhǎng),負(fù)責(zé)資金籌措,胡政之任總經(jīng)理,主導(dǎo)新聞采編和內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理,張季鸞出任總編輯。三人組成社評(píng)委員會(huì),共同研究時(shí)事問題,商榷編稿意見,文字則分任撰述。張季鸞負(fù)責(zé)文字統(tǒng)籌,意見不一致時(shí)少數(shù)服從多數(shù),三人各持不同觀點(diǎn)時(shí),則由張季鸞最后拍板,這幾乎成為創(chuàng)業(yè)初期的“憲法”。這個(gè)被稱為“三駕馬車”的工作群精誠(chéng)團(tuán)結(jié),分工協(xié)作,推動(dòng)《大公報(bào)》成為了中國(guó)新聞史上的重要媒體,也成為民國(guó)時(shí)期民間辦報(bào)的成功典范。

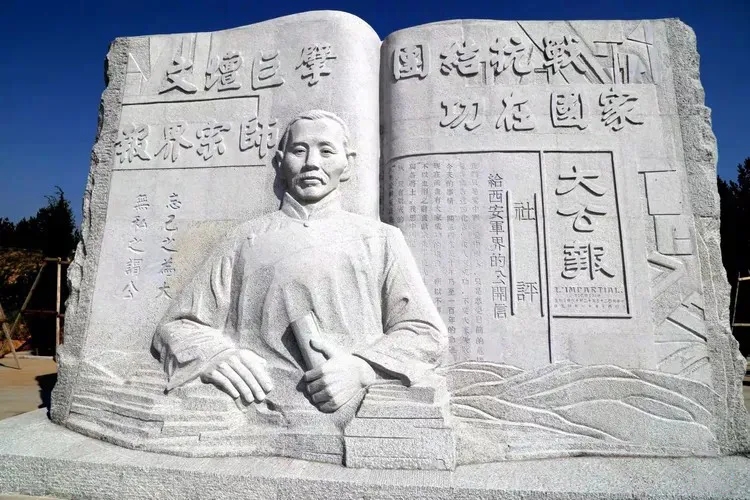

張季鸞先生紀(jì)念碑

胡政之與張季鸞有三十年的文章道義之交。1944年張季鸞去世三周年,《大公報(bào)》社出版了《季鸞文存》,于右任題寫書名,總經(jīng)理胡政之作序:“國(guó)人讀季鸞之文,倘能識(shí)念其一貫的憂時(shí)謀國(guó)之深情,進(jìn)而體會(huì)其愛人濟(jì)世之用心,則其文不傳而傳,季鸞雖死不死。”他在《追念張季鸞先生》一文中寫道:“季鸞體質(zhì)素弱,然通宵工作不厭不倦,他最健談,深夜會(huì)談,儼成癖好。客去后提筆疾書,工友立前待稿,寫數(shù)百字輒付排,續(xù)稿待畢,而前文已排竣,于是自校自改,通篇完成,各分段落,一氣呵成,蓋天才也。”中國(guó)自古有“文人相輕”說(shuō),當(dāng)時(shí)很多朋友認(rèn)為三人的合作長(zhǎng)久不了,豈不知他們不但成為最佳工作拍檔,還建立起深厚的友誼。胡政之曾評(píng)價(jià)張季鸞:“人生得一知己最不容易,我們做報(bào)的認(rèn)識(shí)的人遍海內(nèi)外,但如張先生交誼者,實(shí)在太少,他的道德文章,處世技術(shù),一切都在我之上。”1934年《國(guó)聞周報(bào)》新年號(hào)刊發(fā)了吳鼎昌以“前溪”為筆名寫的一首《贈(zèng)張季鸞》的詩(shī):

久交誰(shuí)能忘其舊,深交誰(shuí)能忘其厚。

我何與君兩忘之,日見百回如新覯。

我今露頂君華巔,依然當(dāng)時(shí)兩少年。

君綴文章我敲詩(shī),我把酒盞君操弦。

平生憂患忘何早,亂世功名看亦飽。

七載津沽作汝陽(yáng),天下人物厭品藻。

江南江北江湖多,幾時(shí)投筆買笠蓑?

嗟予作計(jì)止為身,問君上策將如何?

這首詩(shī)充分肯定了張季鸞的人格魅力和卓越成就,也反映出“三駕馬車”創(chuàng)辦《大公報(bào)》時(shí)互敬、互賞、互信的友情,以及他們艱苦創(chuàng)業(yè)的心路歷程。

“溫良恭儉讓”

曾經(jīng)的國(guó)民黨權(quán)威理論家陶希圣(1899—1988),湖北黃岡人,曾稱贊張季鸞有《史記》中魯仲連的風(fēng)貌,為人高風(fēng)亮節(jié),卓爾不凡。雖然他的行為風(fēng)度是老式的,他的眼光和思路卻是現(xiàn)代的。他以儒家文化中“溫良恭儉讓”的品格和態(tài)度,游走于社會(huì)各群體之間,觀察時(shí)局,了解政情,練就了敏銳的新聞洞察力。陳紀(jì)瀅(1908—1990),江蘇武進(jìn)人,作家,《大公報(bào)》記者,曾被張季鸞戲稱為《大公報(bào)》的票友記者。因?yàn)樗?dāng)時(shí)端的是郵局工作的鐵飯碗,收入穩(wěn)定,張季鸞兩次邀請(qǐng)他全職入伙《大公報(bào)》而未得,陳紀(jì)瀅便成為報(bào)社唯一的兼職記者,但他經(jīng)常被委以重任,張季鸞曾把赴東北和新疆釆訪的任務(wù)交給他來(lái)完成。當(dāng)時(shí),除了路途遙遠(yuǎn)出行不便,能采訪到“新疆王”盛世才(1892—1970),并不是一件容易的事情。張季鸞還派過年輕記者范長(zhǎng)江去陜北進(jìn)行采訪,當(dāng)時(shí)也是偏僻和富有神秘色彩的地方,足見他開放的視野和新聞人應(yīng)有的擔(dān)當(dāng)。

自1934年1月起,《大公報(bào)》開辟了《星期論文》專欄,每周由社外的專家、學(xué)者、教授執(zhí)筆,評(píng)論世事時(shí)局,開創(chuàng)了民間報(bào)紙與學(xué)界結(jié)合論政的新形式。《星期論文》欄目首發(fā)的文章是胡適先生的《報(bào)紙文字應(yīng)該完全用白話》,專欄作者包括梁漱溟、翁文灝、傅斯年、蔣廷黻、陶希圣等,名家云集,影響甚廣。當(dāng)時(shí)大學(xué)教授的薪水很高,他們寫稿并不在乎有無(wú)報(bào)酬,但辦報(bào)人深知,稿酬表達(dá)的是對(duì)知識(shí)分子勞動(dòng)的尊重,報(bào)社堅(jiān)持給每篇文章支付稿費(fèi)40塊銀元。陶希圣曾把一篇自認(rèn)為是最好的文章交給張季鸞,正要見報(bào)的前一天發(fā)生了“西安事變”,不得已臨時(shí)撤了稿。張季鸞把打好的校樣寄給陶希圣,雖然文章未發(fā)表,但稿費(fèi)依然如期到位,幾十年后陶希圣說(shuō)起此事依然津津樂道。

張季鸞和陶希圣雖然關(guān)系甚好,但不妨礙他們各自堅(jiān)持自己的觀點(diǎn)立場(chǎng)。他們?cè)袃纱喂_的論爭(zhēng):一次是討論抗戰(zhàn)口號(hào)時(shí),張季鸞提出“軍事第一,勝利第一,政治休戰(zhàn),黨派休戰(zhàn)”,陶希圣等人則提出“一面抗戰(zhàn),一面建國(guó),國(guó)家至上,民族至上”;還有一次兩人發(fā)生了較大沖突,兩人爭(zhēng)得面紅耳赤,互不相讓。事由《大公報(bào)》提出“改善人民生活”的口號(hào),另一家報(bào)紙對(duì)此提出批評(píng),認(rèn)為該口號(hào)不適應(yīng)戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)局,應(yīng)改為“有錢出錢,有力出力,集中力量抗戰(zhàn)”。最終還是蔣介石出面打了圓場(chǎng),笑著說(shuō):好了,不必爭(zhēng)了,我們還是集中力量抗戰(zhàn)。

張季鸞(第二排左五)與《大公報(bào)》同仁合影

20世紀(jì)30年代日本新聞界曾邀中國(guó)新聞代表團(tuán)訪問日本,報(bào)界同仁一致推舉張季鸞先生擔(dān)任團(tuán)長(zhǎng),但他堅(jiān)辭不就。理由是中日關(guān)系緊張,日本受軍人控制,已到無(wú)可挽回的地步,他在日本朝野朋友太多,用日語(yǔ)交流更不合時(shí)宜。于是他力推程滄波(1903—1990)先生擔(dān)任團(tuán)長(zhǎng)。程滄波是江蘇武進(jìn)人,《中央日?qǐng)?bào)》社長(zhǎng),國(guó)民黨中央宣傳部副部長(zhǎng)。張季鸞對(duì)陳布雷說(shuō),程某擔(dān)任團(tuán)長(zhǎng),對(duì)日本人講講英文是目前最好的應(yīng)對(duì)方法。隨后代表團(tuán)人員從外交部領(lǐng)取2000元的制裝費(fèi),購(gòu)買了禮物,正要啟程時(shí),因“七七事變”發(fā)生,中止了該次行程。

張季鸞為人處世既有原則又善于變通,性格屬外圓內(nèi)方一類。彼時(shí)北方有一位“顯要”對(duì)張季鸞先生崇拜有加,見面時(shí)畢恭畢敬甚至到了巴結(jié)的程度。但張季鸞因他“政聲”不好,內(nèi)心厭惡此人,始終避之若浼。1938年3月張季鸞在武漢報(bào)館慶生,又恰逢夫人剛剛逃出上海來(lái)武漢團(tuán)聚,興頭上聽聞此“要人”前來(lái)拜壽,臉上頓時(shí)露出不悅,但又不得不應(yīng)付一下。他這邊交待過報(bào)館同事不要向此人介紹夫人,而自己則去樓梯口躬身相迎,并讓座共餐,餐間也一直笑臉道謝。報(bào)社同僚們看在眼里,對(duì)張季鸞先生的城府、涵養(yǎng)極為欽佩。

對(duì)普通職員和平民百姓,張季鸞表現(xiàn)出的則是發(fā)自內(nèi)心的憐惜關(guān)愛。抗戰(zhàn)時(shí)期,《大公報(bào)》社內(nèi)有個(gè)不成文的規(guī)定,骨干職員可以從報(bào)社賒錢。每過一段時(shí)間,財(cái)務(wù)就會(huì)把賬目交張季鸞先生過目,他經(jīng)常將金額小的一筆勾銷,數(shù)目大的則免去部分,以減輕職員們的生活負(fù)擔(dān)。記者曹谷冰(1895—1977),上海人,曾任《大公報(bào)》總經(jīng)理,一個(gè)時(shí)期借款較多,入不敷出,便悄悄跑回鄉(xiāng)下賣地還賬,張季鸞知道此事后心里很不是滋味,他專門請(qǐng)曹谷冰餐敘,席間調(diào)侃說(shuō)天下還有賣地替《大公報(bào)》做事的,《大公報(bào)》太沒顏面了。事后他派人去鄉(xiāng)下贖回了曹家祖上留下來(lái)的土地。

這個(gè)曹谷冰是與張季鸞有生死之交的朋友曹成甫的遺孤。1913年他與曹成甫結(jié)伴北上,創(chuàng)辦北京版《民立報(bào)》。期間他為“宋教仁案”慷慨執(zhí)言,在《民立報(bào)》上披露了袁世凱政府向英法德日俄五國(guó)銀團(tuán)借款的詳細(xì)“草約”,引起全國(guó)震驚。軍警當(dāng)即包圍了北京《民立報(bào)》館,將張季鸞與曹成甫逮捕入獄。軍政執(zhí)法處特設(shè)的監(jiān)獄號(hào)稱“死獄”,入獄者十之八九難以生還。張季鸞經(jīng)摯友康心孚(1884—1917)等人的多方營(yíng)救,三個(gè)多月后獲釋,即刻被驅(qū)逐出京,而曹成甫則瘐死獄中。出獄后張季鸞在好友康心孚主編的《雅言》月刊上發(fā)表了《鐵窗百日記》一文,以志此事。而康心孚的胞弟康心之(1894—1967),陜西城固人,《國(guó)民公報(bào)》會(huì)長(zhǎng),曾在《張季鸞先生哀辭》一文中寫到:“先兄心孚北上營(yíng)救,幸得于是年雙十節(jié)之翌日(1913年10月11日)恢復(fù)自由,相偕南歸。及抵余家,握手欷歔不已。”記述的就是張康兩家的深厚情誼。

1938年10月,于右任先生在武漢置酒,紀(jì)念張季鸞出獄二十五周年,并寫下了膾炙人口的《雙調(diào)桂·折令》:“危哉季子當(dāng)年!灑淚桃園,不避艱難,恬淡文人,窮光記者,嘔出心肝。吊民立余香馥郁,說(shuō)袁家黑獄辛酸。到于今大戰(zhàn)方酣,大筆增援。二十五周同君在此,紀(jì)念今天,慶祝明天。”可見張季鸞的這次牢獄之災(zāi),牽動(dòng)了多少朋友的心,其中也有設(shè)宴紀(jì)念和以詩(shī)寄情的老友于右任先生。

“我們?cè)诟畹咀印?/strong>

1939年夏,張季鸞肺疾加重,他住進(jìn)好友康心之位于重慶南郊的汪山寓所,那里滿目青山,景色宜人,是療愈肺病最好的地方。1941年5月美國(guó)密蘇里大學(xué)新聞學(xué)院將1940年度全球報(bào)紙榮譽(yù)獎(jiǎng)?wù)率谟琛洞蠊珗?bào)》。《大公報(bào)》發(fā)表社評(píng)《本社同仁的聲明》言:今天國(guó)際報(bào)學(xué)界對(duì)我們有了新的認(rèn)識(shí),這全是國(guó)家抗戰(zhàn)四年之賜,因?yàn)榭箲?zhàn),國(guó)家受到了重視,連帶的中國(guó)報(bào)也得到了國(guó)際的注意。延安《新華日?qǐng)?bào)》贈(zèng)聯(lián)祝賀:“養(yǎng)天地之正氣,法古今之完人。”1941年5月15日,在重慶中央大禮堂舉行的慶祝會(huì)上,張季鸞望著站在身旁的于右任對(duì)大家說(shuō):“我的新聞學(xué)都是從于先生學(xué)的,今天大家認(rèn)為我若有絲毫成就,應(yīng)對(duì)于先生致謝。”臺(tái)下掌聲不絕于耳,他的這番話正是他一生秉持的報(bào)恩主義思想的最好詮釋。

1941年8月,日本對(duì)重慶發(fā)起“疲勞式”無(wú)差別轟炸,王蕓生(1901—1980),天津人,資深媒體人,《大公報(bào)》總編輯,去重慶南岸汪山看望已經(jīng)病重的張季鸞。張季鸞看到他因報(bào)館幾次被炸而情緒低落,就鼓勵(lì)他以筆為槍投入戰(zhàn)斗,這就有了著名的社評(píng)《我們?cè)诟畹咀印罚闹袑懙剑骸霸谧罱氖烨缋识鴶硻C(jī)連連來(lái)襲之際,我們的農(nóng)人,在萬(wàn)里田疇間,割下了黃金之稻,讓敵機(jī)盡管來(lái)吧,讓他來(lái)看我們割稻子。抗戰(zhàn)到今天,割稻子是我們第一等大事。有了糧食,就能戰(zhàn)斗。”“割稻子”象征著中國(guó)人民的堅(jiān)毅精神,也是張季鸞堅(jiān)韌抗戰(zhàn)決心的表達(dá)。

1941年9月6日,張季鸞在重慶病逝,享年54歲。國(guó)民政府明令褒揚(yáng):“張熾章學(xué)識(shí)淵通,志行高遠(yuǎn),從事新聞事業(yè),孜孜矻矻,歷三十年。以南董之直筆,作社之導(dǎo)師,凡所論列,洞中窾要。抗戰(zhàn)以來(lái),尤能淬厲奮發(fā),宣揚(yáng)正誼,增進(jìn)世界同情,博得國(guó)際稱譽(yù)。比年連任參政員,對(duì)國(guó)計(jì)民生,并多貢獻(xiàn)。茲聞積勞病逝,軫悼殊深,應(yīng)于明令褒揚(yáng),用昭懋績(jī)。此令。”

《大公報(bào)》的后任總編王蕓生和著名記者范長(zhǎng)江,都曾得到張季鸞先生的親炙。從分析時(shí)局背景、選定題目到文章構(gòu)架和內(nèi)容,乃至校訂潤(rùn)色等等,無(wú)不傾心教授。他交給王蕓生寫文章的錦囊是:“以鋒利之筆,寫忠厚之文;以鈍拙之筆,寫尖銳之文。”張季鸞病重時(shí)曾說(shuō):“能寫我的傳記者,惟王蕓生一人耳。”張季鸞兩周年忌日,王蕓生撰文《季鸞先生的風(fēng)格與文境》,文中寫道:“我與季鸞先生相識(shí)十四年,同事十二年,高攀些說(shuō),可算得‘平生風(fēng)義兼師友’。”

張季鸞先生為人外和易而內(nèi)剛正,與人交往總是肺腑相示,對(duì)新朋舊友皆能言無(wú)不盡。他松柏為心,淡泊為懷,平日里經(jīng)常身著一襲灰色布衣長(zhǎng)褂,腳穿一雙圓口布鞋,體格瘦弱,待人和顏悅色,放在今天,就是那種再普通不過的“鄰家老頭”的模樣。

作為一位政論大家,他的文章一經(jīng)發(fā)表,朋友圈就會(huì)熱鬧起來(lái),紛紛點(diǎn)贊,而他卻常常自謙,說(shuō)自己對(duì)很多事也只是一知半解,說(shuō)自己的文章上午有人看,下午就包花生米了,而他胸中的大氣象,做人的大格局,最終成就了他短暫而輝煌的一生。

20世紀(jì)60年代初,王蕓生和曹谷冰曾合著長(zhǎng)文《1926至1949的舊大公報(bào)》。作為《大公報(bào)》第二代掌門人,在政治風(fēng)暴的裹挾中,他們對(duì)《大公報(bào)》和張季鸞進(jìn)行了顛覆性評(píng)價(jià)。此舉帶給王蕓生晚年揮之不去的愧悔之情,他說(shuō):“對(duì)季鸞,于師于兄于友,我愧對(duì)他了。”1980年彌留之際,他手里拿著一張白紙,喃喃自語(yǔ):“寄給他,寄給他,我的白卷……”