60后北漂清潔工王柳云出版首部長篇小說《風吹起了月光》 左手抹布、右手寫作,邊走邊夢

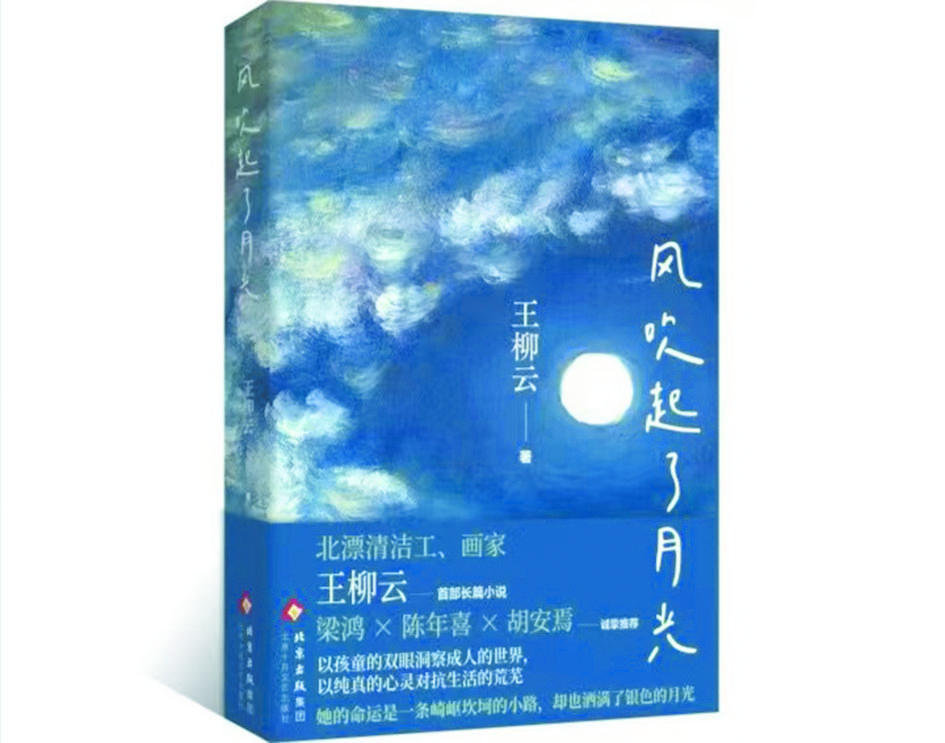

王柳云(左圖)出版首部長篇《風吹起了月光》。(受訪者供圖)

“命運是一條崎嶇坎坷的小路,卻也灑滿了銀色的月光。我在這月光下繪畫,寫作,我經常半夜三更起來,畫不好,重來;寫不好,修改,就算重來,修改好多遍,我也要畫出來,寫出來,保潔是我的生計,藝術是我的生命。”60后北漂清潔工、畫家王柳云用真誠的方式詮釋了生活與藝術的辯證法。近日,北京十月文藝出版社推出了她的首部長篇小說《風吹起了月光》,王柳云接受了本報記者的電話專訪。

“《風吹起了月光》是讓我讀完立馬想要重讀的書,柳云的文筆輕柔、細膩、樸實,猶如細密的針腳,為我們縫出了動人的故事。我感受著她們生命中落下的大大小小的雨點,跟著她們一起被淋濕,一起被曬干,一起被打撈起,迎著那柔和的月光,重新期待明天。”讀著小紅書上讀者對自己長篇新作的反饋,王柳云內心很感慨。知道自己的小說能夠陪伴讀者勇敢踏出一個又一個黑夜,放下內耗與焦慮,堅韌地生活,她深感安慰。

白天的保潔員,夜晚的追夢人

《風吹起了月光》圍繞著留守兒童陳月華的成長經歷來展開,王柳云以第一人稱視角切入,以孩童的雙眼洞察成人的世界,因父親拋棄家庭,母親外出打工,幼小的月華被迫留在鄉下,輾轉于各個寄養家庭與學校之間。她在各種生活的艱辛中,猶如鄉間蒲草般蓬勃生長,小說向讀者展現的是一個在困頓中堅韌的鄉村,在煙火中溫暖的人間。

2020年初,王柳云帶著僅有的積蓄來到向往的北京,成為寫字樓的保潔員。白天,她是寫字樓里認真打掃的保潔員;夜晚,她是畫布前握筆創作的追夢人。她負責大廈兩個樓層的清潔。工作日的白天,她雙手握著大拖把,左手還捏著一塊大抹布,把自己負責的樓層一層一層、一間一間、一米一米地打掃干凈。午休時間,就“躲”進廁所旁不足3平方米的工具間,坐在小板凳上畫畫或寫作。“我做著平凡的工作,養活自己,也養活我藝術的‘暗夢’。”她說。

2023年以來,王柳云已經出版了三本非虛構作品集《青芥人生》《月光不迷路》《走過一座海》,而《風吹起了月光》是她的首部長篇小說。她向記者袒露寫作過程中的困難,聯系出版時的驚喜,修改過程中的提高。第一次寫作長篇,人物很多,事件很雜,于是她鼓起勇氣“什么都不想,先寫下來再說”。在合租的出租屋,甚至在馬路邊站著時,只要有靈感,拿下手機就寫,用了四個多月完成了近18萬字的長篇。兩年后,她輾轉打聽到北京十月文藝出版社——這是她從青年時代起就心儀的地方,更意外驚喜的是出版社離她僅五分鐘車程。當她終走進出版社與編輯交流的時候,躺在手機里的小說終于等來了被喚醒的時刻。

“真的很感謝出版社編輯沒有嫌我寫得粗糙,責任編輯對小說提出了修改意見,開始我并沒有領會。”三個月以后,王柳云琢磨明白了,終于理解了責任編輯的意見,“我一通百通,思如泉涌,花了七八天時間全力以赴完成修改,讓小說舊貌換新顏。”

為什么以留守兒童的成長來展開這部長篇?2019年,王柳云動身去了河南商丘,邊打工邊畫畫。當地的一位校長欣賞她的畫,邀請她到學校當美術老師。她耐心地教導留守兒童們畫花鳥蟲魚,不同光影下的人物,很受學生的歡迎。那段日子里,與留守兒童們朝夕相處,校長對他們的關愛與培養,對鄉村教育的奉獻,讓她深受感動,成為她創作這部長篇小說的動力。“我要書寫留守兒童的成長過程,他們是當下社會中的現實,也是民族的未來。我希望更多平凡人通過努力,將微光集成繁盛的星空。”

于是,每天在繁忙的工作之余,她在手機上寫啊寫,停不下來。責編張玄喆對記者表示:“在整理成word版本的時候,我內心非常震撼!她真是一個寶藏,她創作出有感染力的畫作與文學作品,一定要讓更多的人看到這部作品,知道她的夢想。”

閱讀和寫作,讓精神富足起來

“‘深水養大魚’。寫文章就像養魚,你們要多讀書,寫作文才容易用上。”58歲工地大叔劉詩利在《人民 日報》撰文時,提到了這段讓他記憶猶新的話語,這是他的小學老師當年對學生的叮嚀,養成了他愛讀書的習慣。王柳云對此深有同感:“我不停地讀書,畫畫、寫作,這是‘喂飯’給心靈,讓自己成為精神富足的人。”她告訴記者,除了每天必須要完成的保潔工作,她的生活時間表中,讀書、寫作、畫畫是最重要的選項。

如今已經加入了北京市作家協會的她,期待著成為中國作家協會的會員。即便如此,她的時間表依然多年如一日——每天5點,晨光初現,她已經開始晨讀;6點多開始保潔工作,中午自己做飯,午飯后的歇息時間抓緊寫會兒或者畫幾筆;下午接著做大樓的清潔工作。“我每天只吃一頓飯,以前是因為要省吃儉用,如今已成習慣,這樣也更節省時間。”在擦窗戶、擦樓梯的日常里,她畫出了《掃帚與星空》與梵高對話;寫下了詩歌《塵埃的重量》:“我擦拭的每一塊玻璃,都折射著另一個平行世界。”

她告訴記者,今年她換到了新的保潔公司,負責小區綠化周邊的保潔以及三幢大樓的樓梯、70個樓面的清潔。為了方便上上下下地打掃,冬天再冷也不能穿得太多,夏天更是每天都大汗淋漓。工作雖然比原來更辛苦,好在她的工作地點離她合租的房間不遠,中午她可以回去做飯、吃飯。以前的午飯是飯和菜在電飯煲里一鍋煮,現在有了8個平方米的房間,她有條件做炒菜吃,她更滿意的是晚上作畫、寫作、休息都方便多了。

王柳云出生于湖南新化農村,自幼家境貧寒,初中輟學后輾轉多地打工。“我做過縫紉工,當過服務員,連磚窯都去過。”她對記者訴說著曾經的工作經歷,“早年,有人說我窮得像狗屎,飯也吃不飽,婚姻也不好,還能有什么路?無論我走到哪里,苦難的門總是開著,根本不敢想畫畫這件事。”2017年命運的齒輪開始轉動,她的女兒大學畢業開始工作,家里經濟狀況稍有好轉,王柳云決定追隨內心的呼喚,她遠赴福建雙溪開始學畫,畫畫能養活自己嗎?畫場創始人林老師鼓勵她:有天賦,堅持畫,出作品。

拿起畫筆的王柳云看到了生活中的藝術之光,在《紫色的原野》《丹霞石上的杜鵑》《古石板路》等作品中,有鄉村的寧靜,也有城市的燈火,有勞動者的身影,也有大海的呼吸。

一個60后的保潔員為何有著如此的動力,寒來暑往地追夢不止?她說:“我感覺俯身清掃的每個角落,都有著站立的尊嚴;我畫畫和寫作的時候,特別忘我,特別愉快,病痛和坎坷,我都忘記了。”

“我從來做夢不分白天黑夜,抬頭邊走邊夢吧。”在寫作、修改、出版這部長篇的過程中,她開心地發現自己的寫作水平在提高,“第一部長篇是我將生活谷倉里的糧食搬出來曬,這叫不打無準備之戰。我長期的生活積累,心里還有很多故事,夠我酣暢淋漓地寫兩大長篇!書名都已想好,我隨時能動手寫。”

用掃帚和抹布維持生計,用畫筆和寫作滋養靈魂——這份在保潔與創作間生長的勇氣與堅韌,也讓無數在生活中跋涉的平凡人看見理想的光亮。