探訪俄羅斯科學院新一批外籍院士劉文飛書房 從“近山居”走進俄羅斯文學的廣袤大地

首都師范大學燕京講席教授劉文飛近日當選俄羅斯科學院新一批外籍院士,他從事俄羅斯文學翻譯與研究40余載,以百余部作品引領讀者走進俄羅斯文學的廣袤大地,讓不同文明在文字中相遇、對話、共鳴。記者日前獨家探訪了劉文飛的書房——近山居,他也因此向我們打開了一名翻譯家、作家、學者沉靜又大氣、細膩又遼闊的世界。

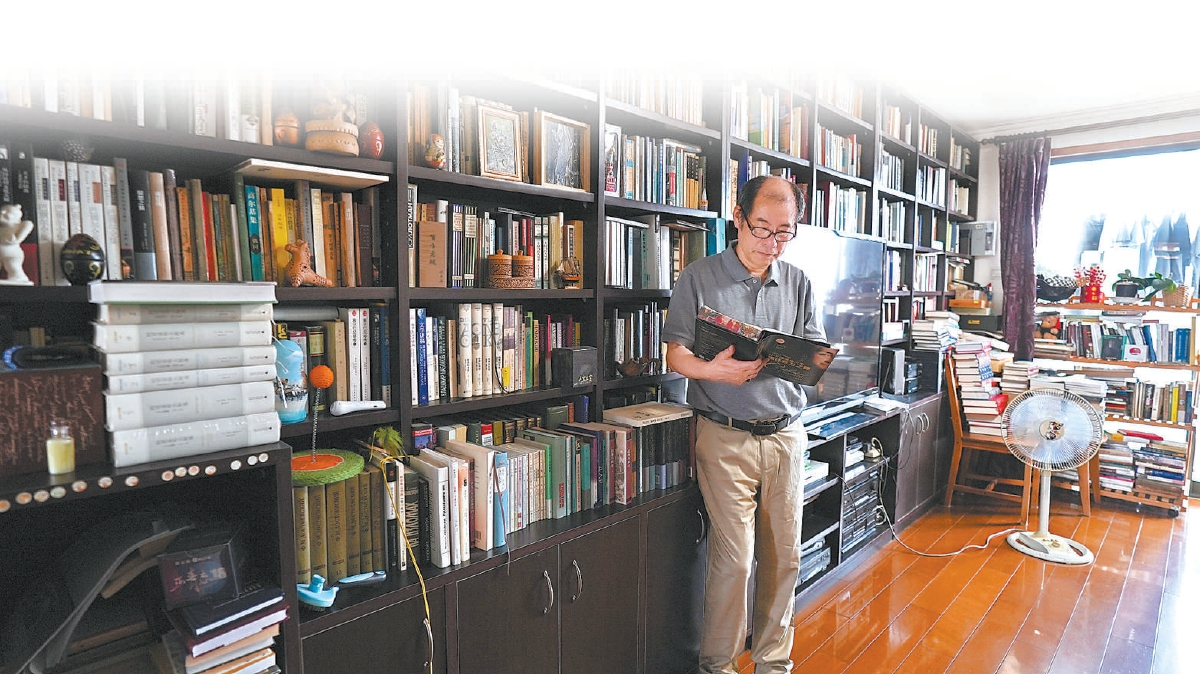

劉文飛站在“無邊界書房”里閱讀。 孫寧伯攝

劉文飛譯作《俄國思想史》。路艷霞攝

書房 除了廚房都作書房

俄羅斯套娃、白樺林油畫、《安娜·卡列尼娜》演出海報,更不用說滿眼的書,濃厚的文化氛圍彌漫在劉文飛家中的每個角落,每一本圖書、每一個擺件、每一件樂器好像都在訴說主人對生活、對文學、對藝術的熱愛和追求。

“我從來沒有過自己的書房,但我家里除了廚房都是書房,我的書房是開放的。在我心目中,書房也是可以不斷拓展的。”站在客廳里,劉文飛好像一個向導,更像一位將軍,帶著我們檢閱自己的“士兵”——陪伴了他幾十年的各類圖書、雜志,而他的“無邊界書房”理念也變得明朗起來。

在劉文飛家中,客廳即為書房,沙發對面是一整面書墻,挨著陽臺的書桌邊上堆放的也是書,連花架也榮升為書架。再移步到臥室,沒想到整日與劉文飛做伴的是床邊排列整齊成垛的雜志。再轉到一個小房間,里面也有一排書柜,還有寄托著劉文飛人文理想的鋼琴、吉他、馬頭琴等樂器,他說,那些不常用的書就在這里安家了。

劉文飛說,客廳里的書墻最開始采取了圖書館的編目方式——按照俄語的字母排序。不過,后來他發現,像這樣分類,失去了某種自由和隨性,“有的時候亂一點,可能反倒更符合寫作者的心境。”

或許正是這種開放的空間賦予了劉文飛寫作的靈感和心性的自由,其劇本形式的散文《陀思妥耶夫斯基一生的十個瞬間》,采用拼接手法,將陀思妥耶夫斯基的日記、小說、回憶錄巧妙整合,同名散文集去年出版后更是深受讀者好評。實驗性寫作帶來的收獲,讓劉文飛對寫作抱有更大期待,他說,日后會把更多精力投入到散文寫作中。

治史 態度“不偏不倚”

在“無邊界書房”里,每一位成員都充滿故事與活力,包括劉文飛寵愛的小貓,此時它跳到了茶幾上,主人猜透了它的心思,“它一定覺得這里是中心,它不甘寂寞,它要當主角。”

在小貓周圍,個個都是劉文飛正在進行或已經完成的“大作品”。由劉文飛擔任首席專家的國家社科基金重大項目《俄國文學通史》近日已結項,這個項目于2017年啟動,全書分為六卷,這是迄今為止全世界篇幅最大的俄國文學通史。劉文飛說:“蘇聯解體以后,俄羅斯學者面臨著重新思考和闡釋文學史的問題,但俄羅斯學術界還未整合出力量,寫這么大部頭的文學史。”在談及這部文學史的編寫時,劉文飛用到了“不偏不倚”這個詞,“像高爾基、馬雅可夫斯基等,西方曾一度認為他們不是作家,但我們認為這樣的態度不是嚴格的文學史的態度。”

和《俄國文學通史》書稿并排擺放的還有波蘭作家安杰伊·瓦利茨基所著的《俄國思想史》,這是劉文飛剛剛收到的兩本再版樣書。劉文飛的這部最新譯作,出版不到半年就已再版,這令他頗為欣慰。“可能俄烏沖突之后,中國人對俄羅斯的興趣在增長,有的時候我們要想,你要了解一個民族的人民,讀文學史、讀文學作品當然也可以,但最直接的方式,我覺得是讀它的思想史。”

距離《俄國文學通史》近在咫尺的書桌旁,還有一本劉文飛特別看重的俄裔美籍詩人約瑟夫·布羅茨基的最后一部散文集《悲傷與理智》。“我的這部譯作一版又一版地印,印過多少次我都記不清了,但是最近已經很少印了,出版社的人開玩笑說,中國詩人已經人手一冊,所以不好賣了。”劉文飛笑言。

翻譯 讓人上癮停不下來

“我忠誠的書桌啊!/謝謝你,你與我/一起走過所有的路。/你保護我,像保護傷口。/我負重的騾子啊!/謝謝你,馱著重負,/你的腿從不打彎,/載著想象不停行走……”劉文飛正在朗誦的是俄國白銀時代最著名的詩人之一茨維塔耶娃的詩作《書桌》,這位偉大的詩人將書桌當作畢生最忠誠的告白對象,但其實她在很多租住地甚至連一張書桌都沒有。

詩歌印在幾張打印紙上,不少詞匯被標紅,劉文飛說,這些標紅的地方正是他要向學生詳細講解的重點,“《書桌》里的那種意象特別密集,是一個一個接著沖擊過來的,每個意象都充滿苦難。”

“翻譯不僅是語言轉換,更是文明對話的載體。”劉文飛一直堅持這樣的觀點。

詩歌翻譯無疑在劉文飛的文學翻譯版圖里有著極為重要的地位,他發表的第一篇翻譯作品是蘇聯詩人葉夫圖申科的長篇抒情詩《中國翻譯家》,刊于《世界文學》1986年第1期;他出版的第一本書是其主編的《世界青年詩選》,1991年由中國青年出版社出版。幾十年來,劉文飛翻譯了普希金的所有抒情詩,譯介了許多白銀時代俄語詩人和蘇聯詩人的詩作,他稱自己是“半職業性質的詩歌譯者”。劉文飛說“翻譯讓人上癮”,想停都停不下來。但現實也讓他有些擔心,多年前翻譯家可以憑譯作當上教授、編審等,但如今絕大部分大學的科研評價體系,譯作不能算作科研成果。更何況,譯者的稿酬不高也早已是不爭的事實,完全靠文學翻譯難以養家糊口。“出版社購買圖書版權已經花費很多,盡管已經在提高翻譯版稅或者稿費,但這畢竟還是有限的,在這種情況下如何保證譯者的權益,確實是個問題。”劉文飛因此發出呼吁,譯者無法拿到很多稿費,翻譯成果得到認同應該是最起碼的。

收藏 樂器如語言

在劉文飛家中,“俄羅斯人民友誼勛章”、馬頭琴、中俄兩國的《文學報》等,這些他生命中最重要的“收藏”,每一個的份量都沉甸甸,它們是中俄兩國友誼的見證,也寄托著一位學者、翻譯家、作家的人生追求。

劉文飛珍藏的“俄羅斯人民友誼勛章”,是俄羅斯總統普京于2015年11月4日親自授予他的,以表彰他在促進中俄文化交流中的卓越貢獻。劉文飛回憶,在當天隨后的國宴中,劉文飛被安排在主賓位置,與普京總統相鄰,“席間,普京總統問我,你是在哪里學的俄語,我說我學習俄語很早,是在70年代末80年代初開始學習的。但我們學會俄語的時候,我們還沒有跟俄羅斯人交談過。”

這枚友誼勛章還發生過一個意外插曲。去年,劉文飛擔當托爾斯泰和平獎評委,住在莫斯科一家飯店,戴著勛章參加完頒獎典禮后,卻發現勛章竟不翼而飛。后來,在劉文飛再一次到訪莫斯科時,俄羅斯前駐中國大使杰尼索夫先生、托爾斯泰和平獎主席扎夫加耶夫先生特意趕到酒店,為劉文飛“補發”了這枚友誼勛章。

劉文飛家里還收藏著馬頭琴,他與馬頭琴心靈碰撞的故事充滿了詩意。大約20年前,他就愛上了馬頭琴,“因為馬頭琴是一件孤獨的、憂傷的樂器,很早以前,我在翻譯布羅茨基作品的時候,記得他說過一句話,他說牧羊人的歌是孤獨的,是自己的嘴巴唱給自己的耳朵聽的。”劉文飛習慣于過一段時間就學一種樂器,他因此在學過鋼琴、手風琴、吉他等之后,最近又開始學習馬頭琴,不是為了登臺演奏,而是因為“每一種樂器都是一種獨特的語言”,在他看來,從事翻譯的人,如果會五種語言,就相當于會五種樂器,因為五種樂器演奏同一首曲子的調性不一樣,就如同用五種語言來表達同一首詩的那個意境。劉文飛說,這樣的感覺讓他著迷。

在劉文飛家中一角,中俄兩國的《文學報》被放在鏡框里悉心收藏。兩張報紙都登載了關于他的專訪,2024年的俄羅斯《文學報》更以整版篇幅致敬他“將整個普希金獻給中國”,皆因他主編了《普希金全集》,還翻譯了普希金的所有抒情詩和散文。

掃碼觀看采訪視頻