郭根:穿行在文學(xué)與新聞之間的“抗戰(zhàn)作家”

1937年7月7日,盧溝橋事變爆發(fā),震驚世界。上海《汗血周刊》迅速作了報道,其中一篇《盧溝橋事變之爆發(fā)》,準(zhǔn)確、詳盡地記敘了戰(zhàn)事的經(jīng)過。而在此之前的三周,這位作者已在《汗血周刊》發(fā)表《北平一周》,報道了日本侵華后,北平在政治、社會、教育等方面的態(tài)勢——這位作者就是郭根,當(dāng)時是一名在綏遠(yuǎn)教書的中學(xué)教師。他對日本的關(guān)注,早在戰(zhàn)爭爆發(fā)之前;九一八事變之后,他更是緊盯日本的政治、軍事、外交等動向;全面抗戰(zhàn)開始后,他深陷戰(zhàn)亂之中,成為一名報人、記者,把“抗戰(zhàn)主題寫作”化為自己的一項艱苦而神圣的“使命”,創(chuàng)作了反響強烈的《烽煙萬里》等紀(jì)實文學(xué)作品。這一“抗戰(zhàn)”寫作,長達(dá)15年,貫穿著他的整個青年時代,又照亮了他跌宕、曲折的一生。

“抗戰(zhàn)寫作”照亮一生

20世紀(jì)70年代中期,我在山西大學(xué)中文系求學(xué),郭根是我的老師,我們斷斷續(xù)續(xù)有許多交流、交往,我漸漸知道了他的一些經(jīng)歷。郭老師最常談到、憶起的就是抗戰(zhàn)烽火中,他與夫人從內(nèi)蒙古到上海“孤島”的流亡,在艱苦的抗戰(zhàn)中成為一位報人、記者,寫下一篇篇報道抗戰(zhàn)的新聞通訊。他曾找出珍藏的《北平三年》,讓我拿去讀,說還有一本《烽煙萬里》,學(xué)校圖書館應(yīng)該有,讓我去借閱。這個時候的郭老師,雖然年近古稀,但高大的身軀挺得筆直,端莊的國字臉上紅撲撲的,眼里閃射著年輕、純真、興奮的亮光。我崇敬郭老師,但那時對他的了解很少很淺,半個世紀(jì)后的今天,當(dāng)我把他作為探尋、研究的對象,在整理他較完整的人生線索,以及閱讀他的大量作品之后,我才感受和認(rèn)識到了他的才華、建樹和人格。

1978年,郭根先生(中排右三)與山西大學(xué)中文系75級學(xué)生合影,前排右一為本文作者

中國現(xiàn)代史學(xué)者郭汾陽,筆名散木,是郭老師之子,他用嚴(yán)謹(jǐn)、理性的筆觸,為父親作小傳,我覺得更可靠,這里不妨“照單”借用:

郭根(1911—1981),又名良才,筆名木耳、焦尾琴,山西定襄人。早年讀書于北京師大附中,熱愛文學(xué)和寫作,思想進(jìn)步。1931年考入國立青島大學(xué)外文系。其間參加了北方左聯(lián)、反帝大同盟等活動。1935年在綏遠(yuǎn)一中任教,曾發(fā)起組織綏遠(yuǎn)文藝界抗敵后援會,主編進(jìn)步文藝刊物《燕然》。1937年抗戰(zhàn)全面爆發(fā)后,由塞北而南下,在上海撰寫出版了報告文學(xué)《烽煙萬里》,風(fēng)行一時。此后他在“孤島”上海和江西敵后從事進(jìn)步文化工作,后由岳母湯修慧(邵飄萍遺孀)介紹至香港《大公報》工作。1942年香港淪陷后,赴桂林任《大公報》桂林版要聞編輯。1944年桂林失守后,又赴后方重慶任《大公晚報》編輯,后以編輯方針和言論與主持報館者發(fā)生分歧,被解職。1945年,赴西安任《益世報》總編,抗戰(zhàn)勝利后,應(yīng)邀赴上海任《文匯報》總編,不久又赴北平,任該報駐華北特派員,同時又主編《真理晚報》《知識與生活》等報刊,并兼任北平《益世報》總編,有代表作《北平三年》。1949年后,相繼擔(dān)任《人民日報》資料室副主任、《文匯報》副總編、山東大學(xué)中文系副教授、人民出版社編輯、山西師范學(xué)院(后為山西大學(xué))中文系副教授。著有《百年史話》《云崗散記》《一代報人邵飄萍》等。

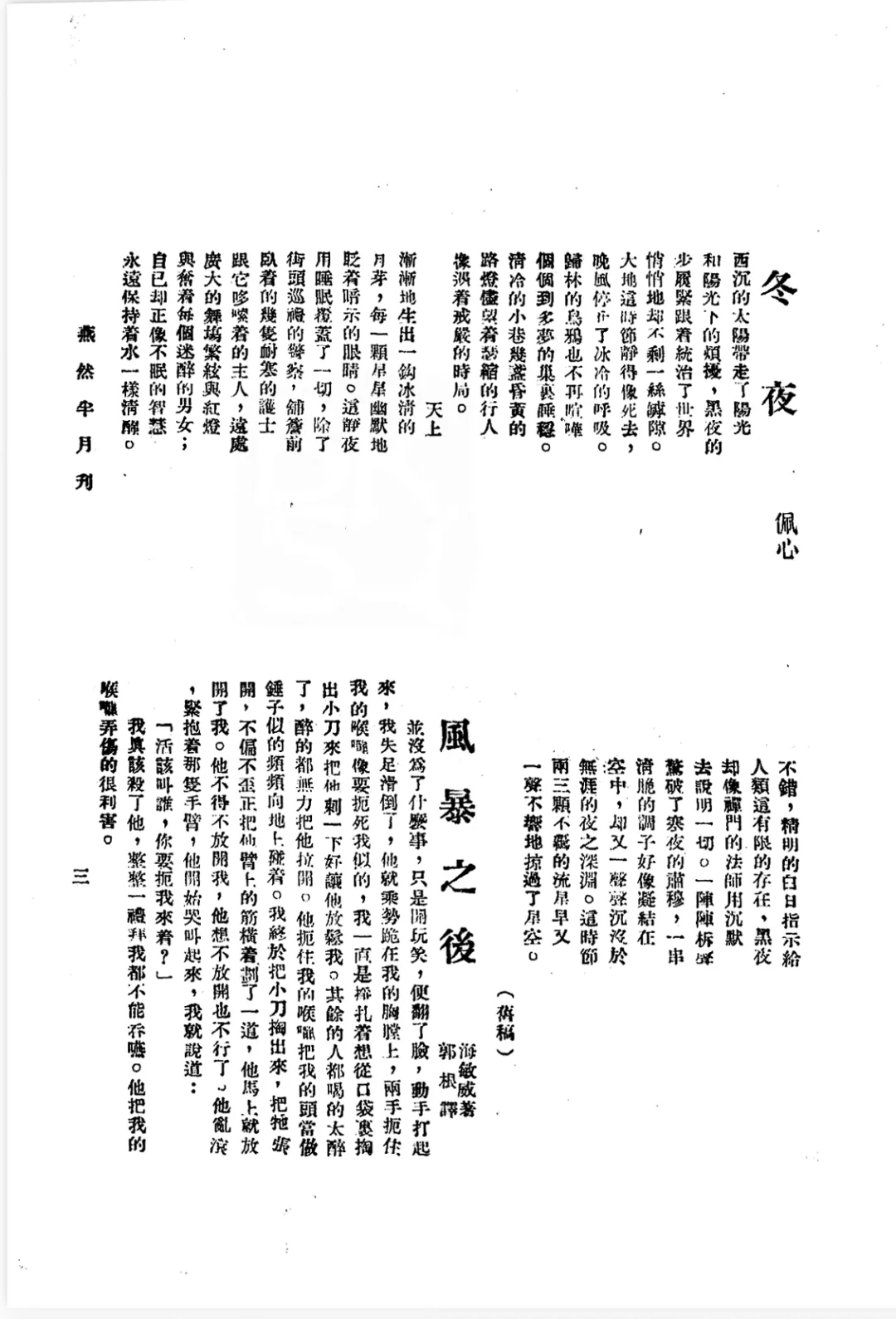

一個人的思想與精神,首先是時代與文化塑造的,并深刻地影響著他的人生命運。中國的大多數(shù)現(xiàn)代作家,人生經(jīng)歷曲折,生活積淀豐厚,思想觀念龐雜,因而在寫作上文體多樣,風(fēng)格獨特。這跟當(dāng)代作家形成一種鮮明的區(qū)別。郭老師前期志在文學(xué),中期獻(xiàn)身新聞,后期從事文學(xué)研究,穿行在文學(xué)、新聞、學(xué)術(shù)之間。他在文學(xué)上建樹頗豐,在新聞通訊寫作中運用了文學(xué)觀念與方法,成為一種文學(xué)化的新聞通訊。他在大學(xué)的專業(yè)是英語,翻譯因此也成為他的一項事業(yè)。他熱心關(guān)注國內(nèi)外形勢發(fā)展,諳熟時評政論寫作。詩歌、散文創(chuàng)作上,他寫過多首詩歌,但發(fā)表的不多,《牢騷》《滴滴的真》兩部詩稿未曾出版。早期翻譯有多首外國詩歌,如《別雅典女郎》《敬禮:給一個中國革命戰(zhàn)士》等。散文隨筆是他創(chuàng)作最多的文體,如寫林礪儒、徐鑄成、陳凡等的人物散文和縱論國內(nèi)大事的精短隨筆。小說是他早期創(chuàng)作的重要文體,如寫青春、愛情的《夢痕》《血的買賣》,寫學(xué)校、學(xué)潮生活的《斗爭》《罷課》等,有些作品則已散佚不見。他的詩歌、小說都帶有濃郁的浪漫主義和現(xiàn)代色彩。他還翻譯有海明威的短篇小說《風(fēng)暴之后》?《燈明幾凈》,詹姆斯·貝特蘭的《華北前線》以及美國女作家薇拉·凱瑟的《我的死敵》,由京報社印行。他更大量的作品是新聞、報道、通訊,如反映中國抗戰(zhàn)的篇章《烽煙萬里》,表現(xiàn)中國近現(xiàn)代歷史的《百年史話》等。其所有的新聞類作品中,都有一種絲絲縷縷的文學(xué)氣息,有些篇章就是精湛的文學(xué)作品。

郭老師是作家、記者,同時又是編輯,編輯、主編過很多刊物、報紙。在師大附中時主編《北平師大附中校友會會刊》,在綏遠(yuǎn)中學(xué)任教時編輯文學(xué)刊物《燕然》,抗戰(zhàn)救亡時期編輯綜合性文化刊物《新時代》《現(xiàn)代中國》,編輯《江南日報》《大公報》,總編《益世報》《文匯報》,解放戰(zhàn)爭時期主編《真理晚報》、社會文化刊物《知識與生活》等。他既當(dāng)編輯、主編,又做記者、作者,二者“無縫銜接”、相得益彰,為中國的新聞出版發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。他在晚年書寫了多篇關(guān)于著名報人邵飄萍的文章如《以身殉報的邵飄萍先生》,回憶、論述了這位未曾謀面的岳父的事跡、人生、思想、精神,有著獨特的意義和價值。

由于種種歷史的以及個人的原因,郭老師精彩的“抗戰(zhàn)寫作”以及文化建樹,在當(dāng)代被遺忘、被埋沒了。我們只有在一些前輩的回憶文章中,譬如著名報人徐鑄成、鄭重,編輯家沈昌文等的文字中,可以窺見先生的蹤影。作為歷史文化學(xué)人,郭汾陽既把父親當(dāng)作最了解、最知根的親人,又把他作為20世紀(jì)的一位知識分子的“典型”,去發(fā)掘、探索、研究,發(fā)表了多篇研究文章,出版了《郭根日記》《郭根文錄》,整理了真實、可信的史料,提供了發(fā)掘、研究的線索、思路。另外,山西大學(xué)文學(xué)院新聞學(xué)院的學(xué)生,在老師的指導(dǎo)下,研究郭根的新聞實踐與思想,寫出綜合性論文。這都是令人欣慰的。

“后五四”時代的“文學(xué)夢”

20世紀(jì)20年代中期到30年代中期的十幾年時間,是中國歷史發(fā)生劇烈而深刻變遷的一個時段。很多政治的、軍事的、社會的重大事件發(fā)生于此。在文化、思想領(lǐng)域,則是“五四”文化與文學(xué)退潮、延續(xù),而左翼文化與文學(xué)興起、形成。有論者把這段時期稱為“后五四”時代,指出:“當(dāng)左翼文學(xué)思潮迅猛興起之時,仍有不少作家堅守藝術(shù)與人道的立場,接續(xù)著‘五四’文學(xué)傳統(tǒng),并將它從新文學(xué)第一代作家傳遞到新生代作家手中。這種在‘五四’落幕以后,非左翼的作家秉承‘五四’精神與作風(fēng)所進(jìn)行的文學(xué)創(chuàng)作與文學(xué)活動可稱為‘后五四文學(xué)’。”

郭根的青年時代,恰恰與這段歷史重合。從1925年至1935年,前六年他在北平讀中學(xué),后四年他在青島上大學(xué)。走過了從北平到山東,從少年到青年的十年求學(xué)之路。

北平求學(xué)時期的郭根

一個農(nóng)村的懵懂少年,進(jìn)入京城。只因父親郭增昌是武漢大革命時期的革命軍人,并加入了中國共產(chǎn)黨,他閱歷豐富,眼光高遠(yuǎn),攜兒子去北平上學(xué),期望他有所作為。而郭根又是一位誠實、勤勉、自律的孩子。正如郭汾陽在《郭根日記》“前言”中所說的:“師大附中是1901年正式成立的中國最早創(chuàng)辦的三所公立中學(xué)之一(其前身是‘五城中學(xué)堂’),又因為是中國最著名的師范大學(xué)的附屬中學(xué),它幾乎總是在不斷地進(jìn)行‘教改’。”十四五歲的郭根,在北平師大附中逐漸顯出了他的才華、能力、人品。林礪儒、石評梅、徐銘鴻等老師,對郭根給予了多方面的教育、關(guān)愛。

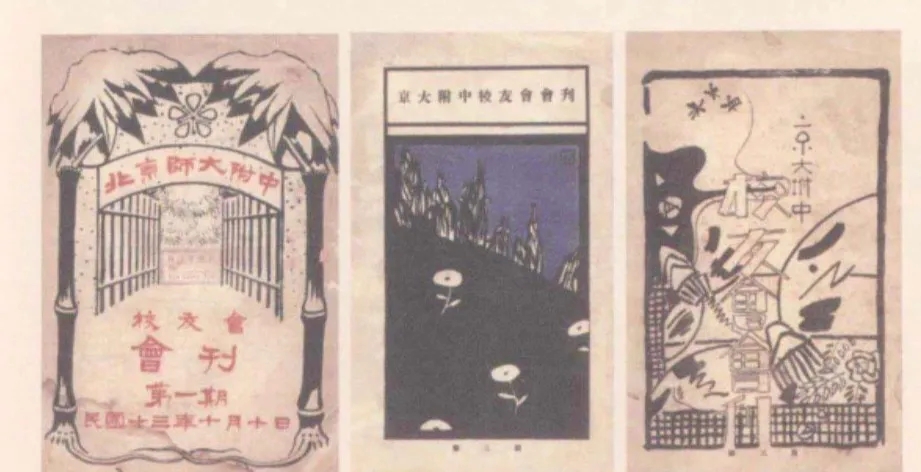

郭根學(xué)習(xí)刻苦、全面發(fā)展,踴躍參加各種社會、文體活動。9個學(xué)期獲得9個甲等操行成績。他熱心參與、組織文學(xué)社團,成立“縵云社”,創(chuàng)辦《縵云》半月刊;成立“齒輪文藝社”,積極開展文學(xué)活動。他還擔(dān)任校友會的執(zhí)行委員,主編《校友會會刊》。一邊做編輯、一邊搞創(chuàng)作,在刊物上發(fā)表了大量文學(xué)作品。課余時間,他閱讀了很多文學(xué)作品,除古典文學(xué)名著之外,更青睞當(dāng)下的文學(xué)作品與西方現(xiàn)代文學(xué)著作。在“后五四”時代,他依然繼承、吸納了“五四”文化和文學(xué),并用它引導(dǎo)自己的人生方向與文學(xué)創(chuàng)作。他在讀了《胡適文存》中開列的《一個最低限度的國學(xué)書目》后說:“我們看了研究國學(xué)至少也得那許多書,真是羨慕胡適之、梁任公諸人,研究國學(xué)做一個有名的大文學(xué)家,真是不容易的。”從此,做一個“大文學(xué)家”成為他的理想。

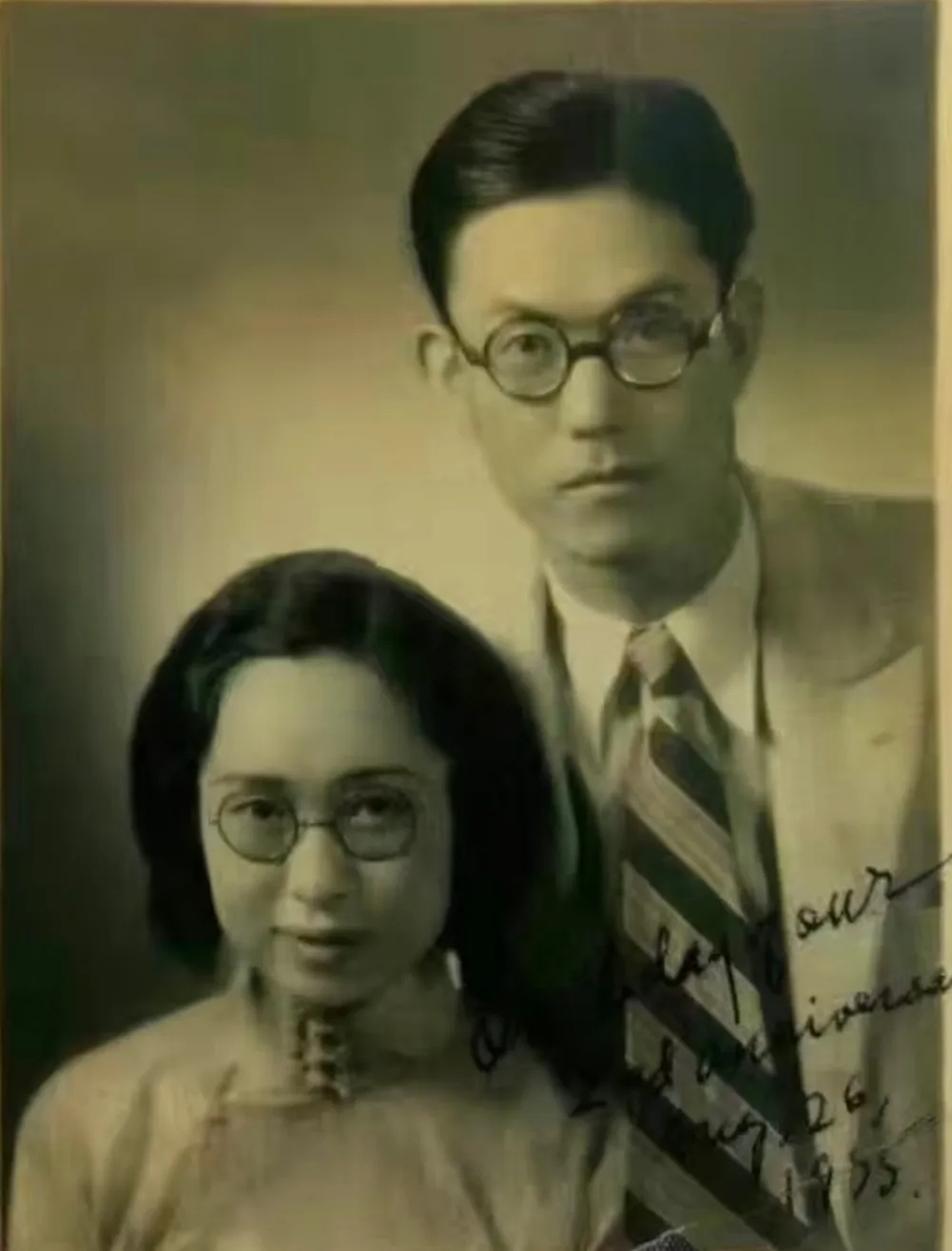

郭根在師大附中,另外值得一說的是他與邵乃賢的愛情故事。邵乃賢是革命先驅(qū)、民國著名報人邵飄萍之長女,邵飄萍1926年被反動軍閥殺害,時年40歲。邵乃賢在師大附中讀書,與郭根同級不同班。郭根在學(xué)校里的活躍、聲譽,還有修長、瀟灑的形象,打動了邵乃賢的芳心,主動投書、示愛,于是二人陷入了愛河。邵飄萍遺孀湯修慧,后來繼承夫志,“復(fù)活”《京報》,也成為著名女報人。她對女兒與“毛腳女婿”的愛情并不看好,但幾番觀察、交往日久,她認(rèn)可、接納了郭根,并成全了他們的婚姻。父親郭增昌也鼎力支持、援助。抗戰(zhàn)時期,湯修慧在香港把女婿引薦給《大公報》做編輯,郭根由此成為專業(yè)報人。而邵乃賢追隨丈夫,先到青島伴讀,后赴內(nèi)蒙古教書,始終與丈夫攜手同行,從“塞北”到“孤島”,上演了一幕忠貞不渝、夫唱婦隨的愛情“二人轉(zhuǎn)”。郭根與邵乃賢的愛情故事,是兩個現(xiàn)代青年對真正愛情的追求、建構(gòu),對傳統(tǒng)門第觀念、習(xí)俗的沖擊、改變,對人的自主、獨立的探索、確立。他們把“五四”時期青年的愛情故事,在20世紀(jì)30年代又上演、新編了一次。

1931年秋,郭根考取了青島大學(xué)。他本來是可以直接考入北平師范大學(xué)的,但因他在學(xué)校參與政治活動,又在《校友會會刊》編發(fā)了紀(jì)念馬克思的文章,國民黨曾經(jīng)派人來抓他,林礪儒校長挺身而出保護了他,但在即將畢業(yè)的最后一學(xué)期,學(xué)校卻給了他丁等操行成績,算作對學(xué)生的“特別懲戒”,這樣就斷了郭根報考北平師大的前路。青島大學(xué)是山東大學(xué)的前身(1932年后更名山東大學(xué)),學(xué)生中多數(shù)受五四運動新思潮的影響,思想開放,勇于接受新事物,勤奮向上,故學(xué)習(xí)風(fēng)氣較濃厚。從師大附中到青島大學(xué),“五四”文化、文學(xué)思潮還在綿延。而左翼文化、文學(xué)潮流又異軍突起。郭根和同學(xué)們同時汲取著兩種既有差異又相統(tǒng)一的思想文化資源。積極要求進(jìn)步的郭根,一面接受著新銳的左翼文化思想,一面反思、克服著小布爾喬亞式的自由主義、個人主義傾向。入學(xué)的第一年,他與邵乃賢喜結(jié)連理,新婚的妻子不忍相思之苦,竟拋開北師大的學(xué)業(yè),赴青島陪丈夫“伴讀”。

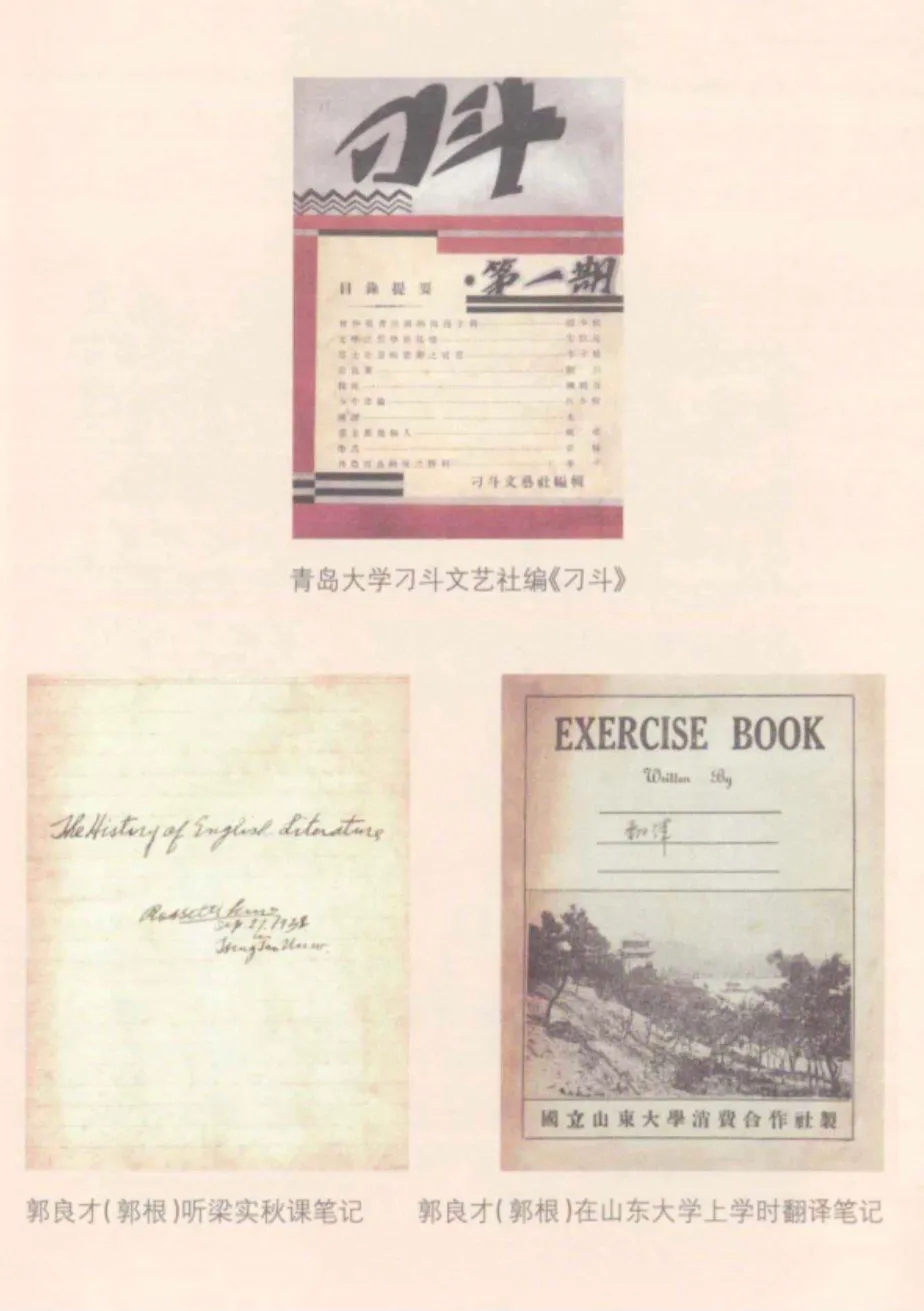

郭根在青島大學(xué)讀外國語言文學(xué)系,師從梁實秋先生等,同學(xué)有臧克家、俞啟威、高哲生等。他仍像師大附中時一樣活躍,九一八事變后,參加了本校學(xué)生赴南京請愿的抗日救亡行動。后又加入“日本帝國主義研究會”,在“反帝大同盟”“左聯(lián)”等組織的領(lǐng)導(dǎo)下,參加秘密學(xué)習(xí)活動。他參與、發(fā)起組織“刁斗文藝社”,創(chuàng)辦《刁斗》文藝刊物。1935年,郭根大學(xué)畢業(yè),赴綏遠(yuǎn)第一中學(xué)任英文教師,他與同事霍世休、胡燕丘等創(chuàng)辦《燕然》文藝刊物,以“綏遠(yuǎn)文藝界抗敵協(xié)會”名義出版,被稱為“綏遠(yuǎn)文藝界的大事”。他在《刁斗》與《燕然》上發(fā)表了大量詩歌、散文、小說、時評、譯作,初步顯示了文學(xué)才華。

在郭根1926年至1934年的日記中,記錄了他較完整的讀書生活和閱讀書目,從中可見他的文學(xué)修養(yǎng)與思想傾向。中國古典文學(xué)自然是“詩經(jīng)”“楚辭”“唐詩”“宋詞”“元曲”“明清小說”之類。現(xiàn)代文化文學(xué)則是梁啟超、胡適、魯迅、郭沫若、茅盾、陽翰笙、劉半農(nóng)等的作品。魯迅的作品他讀得多而細(xì),認(rèn)為?《藥》作得好極了,描寫得頂好,寫意也很不錯。對“左翼”作家的作品,他也興趣有加,尤其喜歡柔石的《舊時代之死》。此外,郭根把很多精力用在了閱讀外國文學(xué)上,常讀的是外文版。譬如泰戈爾、托爾斯泰、歌德、哈代、羅曼諾夫、屠格涅夫、高爾基、陀思妥耶夫斯基、海明威等。他對社科理論以及文學(xué)批評,也很“鐘情”,如顧鳳城的《新文學(xué)概論》、溫徹斯特的《文學(xué)評論之原理》、魯迅的《中國小說史略》等,都在他的閱讀范圍中。這些都構(gòu)筑了郭根作為一個現(xiàn)代作家、報人、學(xué)人的文化精神世界。

郭根與妻子邵乃賢1935年合影

1930年至1936年,是郭根文學(xué)創(chuàng)作的噴發(fā)期。在這些作品中,既可窺見“五四”文學(xué)的余暉,也可看到左翼文學(xué)的光彩。郭根是一個富有浪漫氣質(zhì)的作家,因此與詩歌有緣。譬如在《縵云》半月刊上,就發(fā)表過《秋風(fēng)》《驟然》《酒杯》等,但筆者未能找到原文。可見的一首《遇雨》,寫兩位青年在暴風(fēng)雨中攜手奔跑,看到遠(yuǎn)方家里的燈光頓覺有了勇氣的情景,文字樸素真切、意蘊豐盈。他還翻譯過多首外國詩歌。散文創(chuàng)作方面,這一時期的《酒》是一篇優(yōu)秀之作,寫自己幼年時對喝酒的感受、認(rèn)知,年輕時在塞外與一位朋友雪夜痛飲、放歌,對酒的重新認(rèn)識、感悟,寫得真摯而感人。在1936年作的 《魯迅先生》中,作家如是說:“魯迅之死——不僅是中國的損失,而是全世界一切有正義感的人的損失。”“?(魯迅)一貫的戰(zhàn)斗精神使他成了我們民族解放運動的導(dǎo)師,也是他賜給我們最寶貴的遺產(chǎn)。”

郭根在北平師大附中時參與、主編的《校友會會刊》

郭根在文學(xué)創(chuàng)作上的主要成就表現(xiàn)在短篇小說創(chuàng)作方面。他在日記中留下了諸多寫小說的“線索”,有十多篇,今天所見的有6篇,可分為三種類型。第一種是寫青春、暗戀的,如《夢痕》;第二種是寫知識分子同女性特別是底層女性的關(guān)系與故事的,如《蓮子在大漠里》《血的買賣》《夏天最后的一朵花》等;第三種是寫大學(xué)校園的斗爭與學(xué)潮的,如《斗爭》《罷課》等。正如郭汾陽所說:“小說毋寧還可以被視為是當(dāng)年青島大學(xué)學(xué)潮的一個實錄。”

郭根在山東大學(xué)時的課堂筆記、翻譯筆記與主編的《刁斗》雜志

郭根中學(xué)大學(xué)時期的文學(xué)創(chuàng)作,大多數(shù)作品取材于自己的生活經(jīng)歷和心理歷程,表現(xiàn)出一種深切、抒情、現(xiàn)代的藝術(shù)特色。

抗戰(zhàn)大潮中走上新聞之路

郭根是一位初試鋒芒就顯示了才華與實績的作家。他又是一位報人、記者,在長期的新聞、通訊寫作中,傾注、體現(xiàn)了一種文學(xué)元素與精神,打通了文學(xué)與新聞的壁壘。他從1930年到1945年的15年間堅持“抗戰(zhàn)主題”寫作,為抗戰(zhàn)文化與文學(xué)付出了種種努力與代價,作出了杰出貢獻(xiàn)。

曾任《大公報》《文匯報》總編輯,現(xiàn)當(dāng)代新聞史上的著名報人徐鑄成,在《悼郭根》一文中寫道:“郭根是1940年在香港參加《大公報》的,是湯先生(湯修慧)介紹給我的,中英文都有根蒂,當(dāng)時助編要聞。太平洋大戰(zhàn)爆發(fā)后,我化裝逃出魔窟,他是同行者之一。……熟識他的人都知道,他寫文章相當(dāng)流暢,而說話卻艾艾難以達(dá)意;對人對事都誠懇負(fù)責(zé),問他什么,回答總是干巴巴幾個字,有時還近于粗率。那時他已近四十歲,卻天真得像一個任性的小孩兒一樣。”徐鑄成有一雙識人慧眼,但他把30歲的郭根,誤看成近40歲。就從此時,郭根進(jìn)入了新聞領(lǐng)域的“主河道”。其實在此之前,他早已開始新聞寫作,并歷經(jīng)多家報刊從事編輯工作。

1930年,在北平師大附中讀高中的郭根,在他主編的《校友會會刊》上發(fā)表了三篇新聞性時評,其中一篇是《留日同胞被捕》,描述了在日本發(fā)生的當(dāng)?shù)剀娋瘹埧徭?zhèn)壓中國青年成立的“反帝大同盟”事件的來龍去脈。警示中國政府和民眾,要對日本帝國主義保持高度警惕,反映出郭根對日本政治動向的關(guān)注與敏感。1935年至1937年,郭根在上海的政治文化類刊物《汗血周刊》上連續(xù)發(fā)文,如《脫離英法而親日本的暹羅》《長蘆鹽之劫運》《北平學(xué)生“拼血拼汗”的前前后后》《風(fēng)狂雨驟話綏遠(yuǎn)》《盧溝橋事變之爆發(fā)》等,及時而準(zhǔn)確地報道了日本帝國主義對中國的侵略、擴張與中國民眾一天天的覺醒、抵抗。1937年日軍侵入綏遠(yuǎn),郭根所在的中學(xué)停辦,他參加的“文藝界抗敵協(xié)會”以及《燕然》編輯部,也無法開展日常工作。他只好攜妻帶女,踏上南下流亡之路。于是,有了報告文學(xué)名作 《烽煙萬里——由塞北到孤島》的寫作與出版。

海敏(明)威:《風(fēng)暴之后》,郭根譯,《燕然》1936年第4期

郭根一家三口,坐汽車、乘火車、搭貨車、風(fēng)餐露宿、歷盡艱辛,回到晉北老家。小住數(shù)日后,他將女兒托付給親戚,又借一輛自行車,載著妻子向太原進(jìn)發(fā)。然后從太原啟程,乘坐各種交通工具,經(jīng)山西、河南、湖北、湖南、廣州、香港……用一年時間,抵達(dá)“孤島”上海。郭根說:“在烽火連天的第一年里,我居然從極北的塞外輾轉(zhuǎn)而到極南的百粵,把龐大的祖國作了一番縱的巡禮,在我渺小的生命里,我要算它是一件奇跡的。而今,我要把‘流亡’作一總結(jié)時,便把這些行蹤記下來,我無意紀(jì)念我個人,我紀(jì)念著祖國。”

《烽煙萬里》呈現(xiàn)了一幅廣闊而悲愴的戰(zhàn)爭長卷。戰(zhàn)火從古城北平蔓延到塞上綏遠(yuǎn)。郭根和邵乃賢目睹了日寇入侵、山河破碎、敵機轟炸、生靈涂炭的悲慘景象;也看到了民眾奮起、各方動員、眾志成城的抗敵圖畫;更發(fā)現(xiàn)了八路軍北上、動員民眾、軍民連心、以弱勝強的希望之火。同時,也窺見戰(zhàn)爭所帶來的社會混亂、經(jīng)濟凋敝、官員腐敗、文化衰落、人性扭曲等種種問題和內(nèi)傷。綏遠(yuǎn)軍民的同仇敵愾、太原城里的執(zhí)法整肅、湖南的戰(zhàn)時治理、武漢的抗戰(zhàn)新政、廣州的敵機轟炸、香港的天隔一方與風(fēng)平浪靜……都在郭根的筆下有了真切、鮮活、突出的描寫。尤為可貴的是,郭根不僅是一個流亡者,更是一位觀察者、愛國者、抗戰(zhàn)者。當(dāng)他行至鄭縣,加入“非常時期服務(wù)團”,在敵機不斷轟炸下,與團員們深入城市、郊區(qū),開展難民的調(diào)查、救濟工作,歷時半月之久。而到了香港,他感覺這里只是富人的“天堂”,卻不應(yīng)是自己的“避難所”,“心底禁不住涌上一陣慚愧,一陣的懊惱”,“不得不掙扎著病軀逃出‘天堂’而遠(yuǎn)走‘孤島’”,在上海重新尋找自己的位置以及抗戰(zhàn)的“使命”。

郭根:《烽煙萬里——由塞北到孤島》,大中出版社1939年版

數(shù)月后,郭根在棲居的上海完成了《由塞北到孤島》的前幾章,送到《華美晨報》,很快以連載的形式發(fā)表,從1938年11月至1939年1月,持續(xù)兩個多月,在上海市民中很受歡迎,反響熱烈。1939年3月,上海大中出版社以《烽煙萬里》為書名出版單行本。《新時代》刊物創(chuàng)刊號給予了鄭重推介,認(rèn)為該書“彌補了文壇上系統(tǒng)記錄抗戰(zhàn)斗爭的空白”,展現(xiàn)了“‘我們地不分南北,人不分老幼’在這樣忍受著一切艱苦而為祖國的自由獨立奮斗著”。書甫一出版就風(fēng)靡一時,成為抗戰(zhàn)文學(xué)中的一部重要作品。

郭根的“抗戰(zhàn)主題”書寫,在上海聲名鵲起,《新時代》《現(xiàn)代中國》等報刊紛紛發(fā)表他的文章,如《元旦誓筆》《新年!新中國!》《把渣滓點燃起來》《論新階段中國外交政策》等。他翻譯了美國記者斯諾的《為正義而奮斗的日本革命者》,以及英國記者貝特蘭的長篇通訊《華北前線》,后者由《華美周刊》從1939年4月8日連載到6月24日,共12章。貝特蘭抗戰(zhàn)初期奔赴晉東南八路軍總部和120師采訪,先后采訪了朱德、彭德懷、周恩來、張聞天、賀龍、蕭克、左權(quán)、關(guān)向應(yīng)等,對華北前線的抗戰(zhàn)作了詳細(xì)報道。郭根的翻譯準(zhǔn)確、到位,語言暢達(dá)、優(yōu)美。報界評論曰:“郭君為極負(fù)朝氣的文學(xué)作家,對英文又素具根底,以往譯品對原作極盡忠實介紹之能事。而文筆之流暢秀麗,引人入勝,又其余事。”

全面抗戰(zhàn)后,郭根一直過著動蕩不安的生活,一直堅持在抗戰(zhàn)文化第一線。從1938年至1939年,他先后擔(dān)任上海《新時代》《現(xiàn)代中國》兩個刊物的編輯,但兩刊因編發(fā)反汪和抗日稿件、報道盟國消息,前后被查封。1939年,汪偽政府通過法租界通緝郭根,國民黨江蘇省黨部江南辦事處安排郭根前往上饒,到第三戰(zhàn)區(qū)任職,負(fù)責(zé)《前線日報》,后又編輯《江南日報》。1940年,郭根潛往香港,正式加入《大公報》做編輯,與徐鑄成共事,受到重用。是年冬,太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā),他與徐鑄成化裝成難民,逃回廣西桂林。1942年至1943年,郭根在桂林版《大公報》任要聞編輯,是報社的臺柱子。也就在1943年,早已患肺病的邵乃賢在上海去世,而郭根仍然奔忙在桂林、重慶之間。1945年,郭根赴西安,任《益世報》主編,他與同事李西成等開辟了“七人座談”欄目,把報紙辦成有思想的進(jìn)步報紙。是年冬,他重返上海,擔(dān)任《文匯報》副總編、總編職務(wù),達(dá)到了個人新聞事業(yè)的巔峰期。

中國人民的抗日斗爭,一面要同日本帝國主義的瘋狂侵略進(jìn)行殊死搏斗,一面要同汪偽政權(quán)以及漢奸的投敵賣國行為做復(fù)雜的暗戰(zhàn)。早在1939年至1940年,郭根就在家中秘密翻譯、編輯反汪書籍,輾轉(zhuǎn)香港出版,送往淪陷區(qū)散發(fā)。1940年,就由香港的出版社出版了三種。《千夫集》由化名“郭民(郭根)”編,國民出版社出版。書名取自《漢書·王嘉傳》中“千夫所指,無病而死”,矛頭直指汪精衛(wèi)。全書分“各國政府聲明”“各國輿論一斑”“各國名家專論”三部分,共44篇文章。編者在“弁言”中稱:“本書所集,是國際間對汪精衛(wèi)及其領(lǐng)導(dǎo)的偽組織所作客觀的評價。編這書的目的無非要使中國人明了,各國政府人民所同情的是光明的搏斗,還是卑鄙的降伏。”《燃犀集》化名“郭民”編,由香港申萱出版社出版;《辨奸集》化名“郭仁”編,同樣由香港申萱出版社出版。兩種書都是國內(nèi)、國外反汪文章、資料的精心遴選和編輯。郭根精通英文,勤于搜集資料,又諳熟編輯工作。這些揭露、批判汪精衛(wèi)以及偽政權(quán)的書籍,在抗日斗爭中的影響、作用,是不可估量的。但由于這些書籍的編輯者都是化名,長期以來并沒有引起人們的關(guān)注、研究。

郭民(郭根)編:《千夫集》,香港國民出版社1940年版

錢理群等在《中國現(xiàn)代文學(xué)三十年》一書中,把抗戰(zhàn)時期的文學(xué)劃分為“國統(tǒng)區(qū)文學(xué)”“解放區(qū)文學(xué)”“上海‘孤島’文學(xué)和淪陷區(qū)文學(xué)”三種形態(tài),認(rèn)為“國統(tǒng)區(qū)在全國所占面積最大,擁有作家最多,而且有不同的流派傾向,文學(xué)思潮與創(chuàng)作都比較活躍,所以比起其他區(qū)域文學(xué)來,也更能代表‘40年代文學(xué)’的主潮”。郭根在抗戰(zhàn)時期,活躍在國統(tǒng)區(qū)、淪陷區(qū)和上海“孤島”,創(chuàng)作了大量文學(xué)作品,特別是報告文學(xué)、散文隨筆以及文藝性通訊,無疑是抗戰(zhàn)文學(xué)“主潮”中的實力派作家。

追趕時代的后半生

1949年,中華人民共和國成立。滄海桑田,百廢待興。此時的郭根,年方38歲,正是年富力強之時。作為一位已然成名的報人、作家、學(xué)人,他對國家的前途、自己的人生,充滿了信心和期望。他在1953年母校校刊《文史哲》第1期發(fā)表《迎接大規(guī)模建設(shè)的新時期》一文,稱:“從今年起,正式開始了我們的大規(guī)模經(jīng)濟建設(shè)和文化建設(shè)的計劃,就要使新中國走上工業(yè)化的大道。也就是說,使三千年來的舊中國改變面貌。”“每個人都要在這個偉大的事業(yè)中貢獻(xiàn)自己的力量。而特別要在工作和學(xué)習(xí)中培養(yǎng)自豪感。”走向不惑之年的郭根,內(nèi)心的快樂、期待、自豪溢于言表。

但此時的郭根卻遇到了“擇業(yè)”的困擾。是留在報社做報人呢?還是去大學(xué)做一個文學(xué)專業(yè)教授?他久拖難決,不斷“跳槽”。1949年,他在剛創(chuàng)辦的人民日報社工作,不久上海《文匯報》復(fù)刊,他應(yīng)邀前往擔(dān)任副總編。1952年,他應(yīng)山東大學(xué)華崗校長之約,赴該校中文系任副教授,并兼任《文史哲》編輯。1954年,他再回北京,在人民出版社任編輯。1955年,受山西師范學(xué)院院長梁園東邀請,他到中文系任教。1956年,上海《文匯報》再度復(fù)刊,他又去接任副總編,并同報社接線員顧景梅結(jié)婚。1957年,他再回山西師范學(xué)院(后為山西大學(xué))在中文系任副教授,直到去世。郭根擁有的多方面的才華、建樹,反而成為他選擇“崗位”的負(fù)擔(dān),也妨礙了他在專業(yè)方向上的探索、精進(jìn)。

盡管漂泊不定,郭根依然寫下了一些文學(xué)評論,如《文匯報》1956年發(fā)表的《讀〈平原烈火〉》、《山西日報》1963年發(fā)表的《喜讀〈偵察兵〉的報告》等。還有兩本著作:1950年在《文匯報》連載歷史大眾讀物《百年史話》,1951年由巴金主持的平明出版社出版單行本,共印30版,發(fā)行60余萬冊;1956年山西人民出版社出版了他與人合著的??《云崗散記》。

1975年,我作為工農(nóng)兵學(xué)員,被選拔、推薦上了山西大學(xué)中文系。在這個時期,我喜歡上了文學(xué)與寫作,并在縣、地區(qū)的報刊上發(fā)表過幾篇文章。初上大學(xué),我的關(guān)注有兩個“興奮點”:一是藏書豐富逐漸開放的學(xué)校圖書館,二是中文系當(dāng)作寶貝和招牌的幾位老先生。那時系里學(xué)生少、教師多,而集體勞動、學(xué)習(xí)又格外稠。我逐漸認(rèn)識、熟悉了姚奠中、姚青苗、馬作楫、李西成、高捷等老先生,他們都給我們授課。幾位老先生中,郭老師顯得有點與眾不同,他不僅學(xué)歷最高,而且身材高大、儀表堂堂、穿著講究,他那時只有60多歲,跟老先生們不大來往,顯得有點孤單、沉悶。老先生們有時會拿他開開玩笑,他只是憨憨一笑。

郭老師是晉北定襄人,我是原平人,兩縣相鄰,包括忻州被稱為“忻定原”,是晉北的“重鎮(zhèn)”。郭老師給我們講授的是“茅盾與他的小說創(chuàng)作”,記得是選修課。我在課上課下請教過他,包括關(guān)于茅盾的問題、關(guān)于小說創(chuàng)作的問題,他都作了詳細(xì)解答。他把我當(dāng)老鄉(xiāng)看,對我有偏愛。他邀請我到他家里玩,去看他新買的黑白電視。精干的師母顧景梅總是把家里收拾得整潔舒適。郭老師始終是那樣真誠、熱情,表達(dá)卻有點簡單、笨拙。看著老先生樸實的、訥訥的樣子,我心里總是涌動著溫暖、感動。

1978年,我畢業(yè)留校,系里分配我到現(xiàn)當(dāng)代教研室,跟郭老師、高捷老師成為師生式的同事,跟郭老師的交往就更多了些,教研室每周五下午是例會,老先生們可以不參加這樣的例會,而郭老師卻常常到會。這一時期,郭老師在?《山西大學(xué)學(xué)報》發(fā)表了論文《知識分子弱點的暴露——對茅盾〈蝕〉的體會》,我感覺他在解剖人物時也在反思自己,認(rèn)為小說表現(xiàn)的是“變革現(xiàn)實的要求和個人靈魂之間深深的矛盾”。此后,他一連完成了數(shù)篇關(guān)于邵飄萍的長文,有《以身殉報的邵飄萍先生》、《邵飄萍論新聞采訪》、《關(guān)于邵飄萍》(郭汾陽整理),追溯了邵飄萍一生特別是辦報的非凡經(jīng)歷與功績,總結(jié)了邵飄萍新聞采訪的寶貴經(jīng)驗和具體方法,概述了邵飄萍作為著名報人的獨特性格、現(xiàn)代觀念和卓越人格,稱邵飄萍是“我國早期杰出的新聞工作者,也是20年代反帝反封建的政治活動家”。兩位無緣相見的翁婿,在心靈、精神、人格上卻是息息相通的。

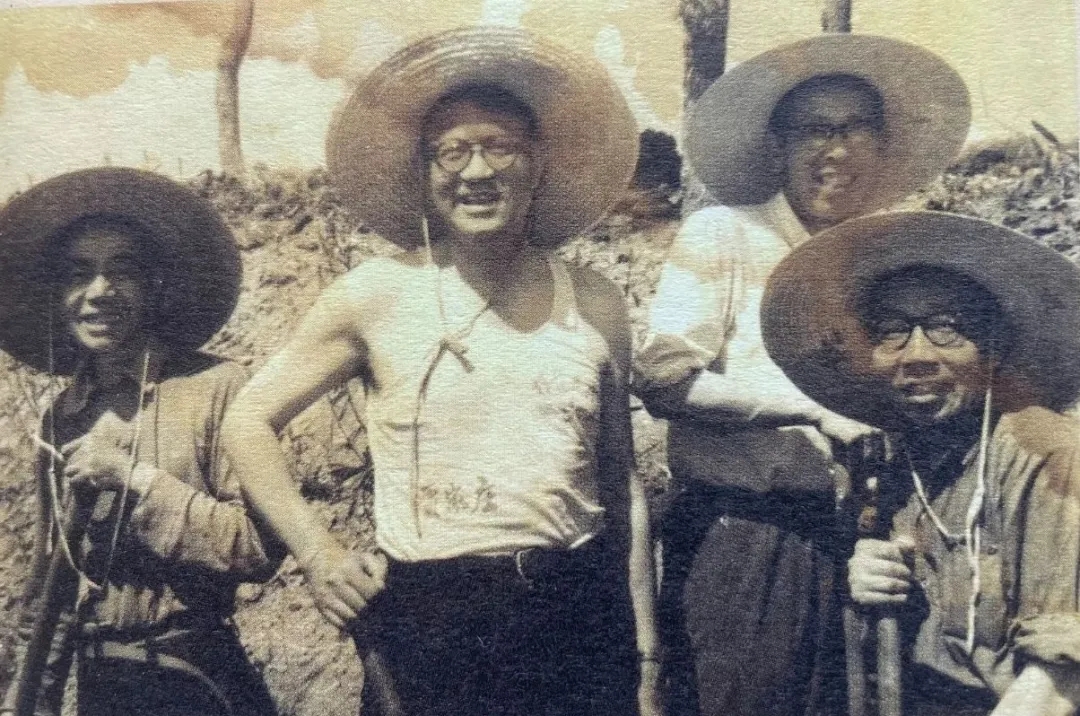

20世紀(jì)70年代初,郭根(左二)與山西大學(xué)同事在昔陽縣賈家莊勞動

1981年冬天,郭根先生因患癌癥去世,同代人姚奠中、姚青苗用挽聯(lián)表達(dá)了他們對郭根先生的深切理解與緬懷。我曾去病房看望,后到吊唁廳送別。此前我受系里的安排,到校檔案室去查閱資料,為郭老師寫一份簡歷,翻動著厚厚一摞殘破、脆黃的紙張,我一點點知曉了郭老師的履歷、故事、細(xì)節(jié)…… 曾暗下決心,將來寫一篇關(guān)于郭老師的文章。40余年過去,在紀(jì)念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年之際,我終于完成了夙愿。為紀(jì)念抗戰(zhàn),也為告慰先師!