從5000元到行業(yè)傳奇—— 民國(guó)時(shí)期“開明”教科書背后的生存智慧

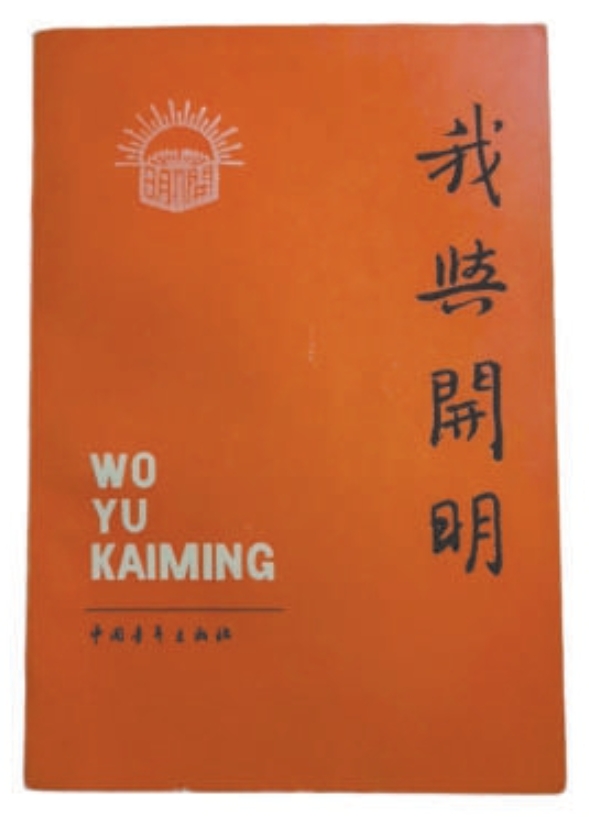

翻開四十年前出版的《我與開明》這本書,可以深入了解民國(guó)時(shí)期開明書店(編者注:成立于1926年,1929年改組為股份有限公司,1953年與青年出版社合并改組為中國(guó)青年出版社)的點(diǎn)點(diǎn)滴滴。開明同人宋云彬在書中這樣寫道:“講到開明書店,它的資本最多不過(guò)三十萬(wàn)元,遠(yuǎn)比不上商務(wù)(印書館)、中華(書局)。出版物也不多。但是,由于它的服務(wù)對(duì)象的明確,對(duì)出版物質(zhì)量的重視……一般人都把它跟商務(wù)、中華看作鼎足而三。”

開明書店先是通過(guò)教科書出版在出版界站穩(wěn)腳跟,此后隨著夏丏尊、葉圣陶等開明同人的加盟,確立了以“中等教育程度的青年”為主要服務(wù)對(duì)象的出版方針,而《中學(xué)生》雜志也由此創(chuàng)辦。開明書店緊緊圍繞著廣大青少年讀者出版了一系列好書。

開明書店的生存之道

開明書店對(duì)教科書出版業(yè)務(wù)的重視,與創(chuàng)辦人章錫琛對(duì)當(dāng)時(shí)出版業(yè)的認(rèn)知密切相關(guān)。在商務(wù)印書館工作長(zhǎng)達(dá)十五年的章錫琛認(rèn)識(shí)到,彼時(shí)如日中天的商務(wù)印書館、中華書局、世界書局三大出版機(jī)構(gòu)之所以能夠發(fā)展壯大,最主要靠的就是在教科書出版業(yè)務(wù)上的營(yíng)收。他在《漫談商務(wù)印書館》一文中寫道:“其他各小出版機(jī)構(gòu),如果沒(méi)有教科書或其他銷數(shù)較大的出版物,往往都倏起倏滅,不能維持到十年二十年之久,更談不上什么發(fā)展。”因此,以章錫琛為首的開明同人在開明書店創(chuàng)辦之初就很注重教科書的策劃出版。

值得一提的是,民國(guó)時(shí)期的出版機(jī)構(gòu),往往包括編譯所、印刷所和發(fā)行所三大業(yè)務(wù)部門。正因規(guī)模過(guò)于龐大,當(dāng)時(shí)的出版機(jī)構(gòu)不得不采用股份有限公司的形式,由此向社會(huì)公眾籌集資本,以獲得機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)所需的基本資金。又因?yàn)楣煞萦邢薰具@一性質(zhì),所以出版機(jī)構(gòu)需要對(duì)持股人負(fù)責(zé),因而不管出版機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人真實(shí)意愿如何,大多數(shù)情況下不得不更多考慮機(jī)構(gòu)的盈利情況,不然很容易落得因資金周轉(zhuǎn)困難而倒閉的下場(chǎng)。對(duì)于這一情況,可以參見開明同人夏丏尊1945年在上海《大公報(bào)》發(fā)表的一篇文章,該文細(xì)致論述了民國(guó)時(shí)期出版機(jī)構(gòu)發(fā)展的艱難處境——出版機(jī)構(gòu)不僅僅承擔(dān)編輯出書的工作,還需要負(fù)擔(dān)起印刷、發(fā)行等工作,而后者需要耗費(fèi)大量的人力、物力、財(cái)力,如果沒(méi)有足夠的資本支撐,那么在運(yùn)營(yíng)方面則是難以為繼。因此,當(dāng)時(shí)的出版機(jī)構(gòu)出書大多著眼于低成本、高回報(bào)率的書刊,往往無(wú)力出版對(duì)某些讀者真正有益但相對(duì)小眾的讀物。這也進(jìn)一步證明了教科書出版之于開明書店的重要性和必要性,因?yàn)檫@直接關(guān)系到開明書店最基本的生存發(fā)展問(wèn)題。

此外,開明書店重視教科書出版業(yè)務(wù),也跟開明同人多有教師經(jīng)歷這一因素有關(guān)。當(dāng)時(shí),由于社會(huì)變遷,學(xué)制幾經(jīng)變革,與之對(duì)應(yīng)的教科書,主要是中小學(xué)教科書質(zhì)量良莠不齊,他們希冀出版一批與新式教育相符的新教材,借此實(shí)現(xiàn)自身的文化啟蒙理想。

依托教科書出版所得的利潤(rùn),開明書店后來(lái)才得以出版其他對(duì)讀者真正有益的文化讀物。對(duì)此,作家賈祖璋回憶道:“開明書店的編輯業(yè)務(wù)……中小學(xué)教本和新文學(xué)作品(主要是茅盾的《子夜》、巴金的《家》《春》《秋》等)保證書店的經(jīng)濟(jì)來(lái)源。以中學(xué)生為對(duì)象,就語(yǔ)文、史地、科學(xué)等方面提供一些課外補(bǔ)充讀物,便不計(jì)盈虧,只看是否需要。”開明書店久負(fù)盛名的《中學(xué)生》雜志得以創(chuàng)辦并且長(zhǎng)期維系,以及《開明青年叢書》《開明少年叢書》這兩套叢書中所涵蓋的科學(xué)讀物及數(shù)理化、天地生等在當(dāng)時(shí)比較小眾的輔導(dǎo)讀物的出版,都是因?yàn)橛薪炭茣霭鏄I(yè)務(wù)的營(yíng)收提供保障。

教科書出版的破局之道

開明書店教科書的出版,是從《開明活頁(yè)文選》開始的。據(jù)開明同人章錫珊回憶,“開始在1927年,上海有幾位教語(yǔ)文的朋友,嫌教授的油印講義太壞,抄寫又多錯(cuò)誤,希望開明書店替他們排印,認(rèn)為各學(xué)校都有此需要,不妨多印點(diǎn)可以出賣。我們接受了這個(gè)建議……”這可以說(shuō)是促成開明書店著手出版《開明活頁(yè)文選》的一個(gè)契機(jī),當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上確實(shí)有這個(gè)需求。

而正是由于《開明活頁(yè)文選》的出版,開明書店才能迅速為廣大青年所認(rèn)識(shí),并借此跟廣大學(xué)校建立起了聯(lián)系,開拓出自己的教科書銷售渠道。此外,需要說(shuō)明的是,開明書店為《開明活頁(yè)文選》投入了大量的人力、物力、財(cái)力,但實(shí)際得到的經(jīng)濟(jì)報(bào)酬卻比較微薄,因而當(dāng)時(shí)開明書店的創(chuàng)辦人章錫琛轉(zhuǎn)而策劃出版了林語(yǔ)堂的《開明英文讀本》,并取得了巨大的成功,這成了開明書店之后的“吃飯書”之一。

關(guān)于《開明英文讀本》的出版緣由,1930年出版的第二期《中學(xué)生》中這樣披露:“目前通行的英文教科書,大約可以分為三類:一類是外國(guó)通用或在華外國(guó)人所編,內(nèi)容雖然也有很好的,但極不適用于中國(guó)學(xué)生的學(xué)習(xí)心理;第二類是書店雇員所編,他們以此為職業(yè),學(xué)理、經(jīng)驗(yàn)大都缺乏,在短時(shí)期內(nèi)雜湊成書,內(nèi)容多屬惡劣不堪;第三類是學(xué)校教師或曾任學(xué)校教師所編,他們雖然有從教經(jīng)驗(yàn),但缺乏學(xué)理研究。所以老實(shí)說(shuō)一句,中國(guó)人雖然學(xué)了幾十年的英文,卻還沒(méi)有一部英文教科書。”由此我們可以了解到:《開明英文讀本》的成功,很大程度上要?dú)w功于作者林語(yǔ)堂的高水平,因?yàn)樗_實(shí)編出了“一部好好的教科書”。

需要交代的是,當(dāng)時(shí)林語(yǔ)堂要求先一次性支付稿酬300元,這對(duì)于商務(wù)、中華等大型出版社來(lái)說(shuō),都算是一筆巨大的稿酬,而總股本只有5000元的開明書店卻冒險(xiǎn)簽下了這本書。這固然要?dú)w功于章錫琛個(gè)人的遠(yuǎn)見卓識(shí),但也可以說(shuō)是開明書店將教科書出版置于戰(zhàn)略地位的出版策略所決定的。

開明書店在《開明英文讀本》這一教科書上獲得的巨大成功,引起了世界書局的跟風(fēng)出版。后者照著《開明英文讀本》的編排體例編輯出版了《標(biāo)準(zhǔn)英語(yǔ)讀本》,由此在民國(guó)出版史上還留下了一樁頗受社會(huì)關(guān)注的官司。經(jīng)此一役,開明書店的教科書出版業(yè)務(wù)更是備受矚目。

隨著《開明英文讀本》的成功出版,開明書店又進(jìn)一步策劃出版了《開明算學(xué)教本》。關(guān)于其出版緣由,《中學(xué)生》雜志的一篇文章如此寫道:“中等教育最重要的學(xué)科,首推國(guó)文英文算學(xué),這三科的教本,出版的雖然已不少,但布面都有缺點(diǎn),故教育界對(duì)于善良教本,仍十分需要……繼請(qǐng)林語(yǔ)堂博士編輯英文讀本,在未出齊時(shí),即以風(fēng)行教育界,最近更特約章克標(biāo)、仲光然、周為韋、劉熏光四先生合編算學(xué)教本,四先生于算學(xué)造詣甚深……”由此可見,《開明算學(xué)教本》的出版,跟《開明活頁(yè)文選》《開明英文讀本》先后在市場(chǎng)上受到歡迎大有關(guān)系。

據(jù)開明書店早期工作人員錢君匋回憶,開明書店在音樂(lè)教材等其他學(xué)科教科書的出版上也頗下功夫:“我在開明書店支持音樂(lè)、美術(shù)方面的編輯工作,首先出版了豐子愷的《音樂(lè)入門》。這本書的發(fā)行量很大,影響極其廣泛,有許多學(xué)校采作教本,新中國(guó)的部分音樂(lè)家就是從這本書才入了音樂(lè)之門的。”其實(shí),開明書店與豐子愷的關(guān)系極其密切,他不僅為開明版教科書在內(nèi)的諸多圖書專門作了插圖,而且開明書店的系列音樂(lè)教材也出自其手筆。

教育理想的踐行之道

開明書店還嘗試開辦了函授學(xué)校,并配套印行了《開明中學(xué)講義》,其中也包括《開明英文讀本》《開明算學(xué)教本》。這可以視為開明書店在教科書出版業(yè)務(wù)方面的延伸。

1933年,開明函授學(xué)校在上海兆豐號(hào)183號(hào)(開明書店編輯部所在地)正式開辦。關(guān)于其辦學(xué)方法,作家章克標(biāo)回憶道:“開明函授學(xué)校中學(xué)部每月出講義一冊(cè),各學(xué)科混合在這冊(cè)講義中,寄交學(xué)員自學(xué)。共出十八冊(cè),每三冊(cè)是學(xué)校一個(gè)學(xué)期的功課量,十八冊(cè)講完初中三年的課程。當(dāng)時(shí)中學(xué)是三三制,初中三年,所以就是用一年半的時(shí)間來(lái)修習(xí)三年的課程。每六個(gè)月,相當(dāng)于一學(xué)年的課程修滿后,舉行一次考試,并給成績(jī)優(yōu)良的學(xué)員以獎(jiǎng)金,用資鼓勵(lì)。三學(xué)年課程修滿后,考試合格,也發(fā)給成績(jī)證書,但不叫畢業(yè)證書。”

遺憾的是,開明函授學(xué)校最終只辦了一年多,就不得不停辦了,主要還是因?yàn)殚_明書店的人力有限,而辦學(xué)事務(wù)繁多,實(shí)在忙不過(guò)來(lái)。但是,開明函授學(xué)校配套印行的《開明中學(xué)講義》,倒是得以繼續(xù)出版。

從開明函授學(xué)校的創(chuàng)辦,可以看出開明書店把出版事業(yè)當(dāng)成了教育事業(yè)的一部分。事實(shí)上,以夏丏尊、葉圣陶為首的開明同人一直這樣認(rèn)為,并踐行之。

(作者為中國(guó)工人出版社編輯)