“AI+藝術”的青年表達

每當梔子花盛開,全國各大美術院校的畢業季便接踵而至。這份清潤的甜香,與青春有關,和創意相隨。即將走向社會的年輕學子們,通過畢業展——一次深度的藝術追問,展現了他們對自身和時代的反思。對大眾而言,這是一次創意現場的全面開放,他們能夠近距離觀看、接觸這些藝術品,畢業展也成為社會美育的直接現場。

近年來,全國各大美術學院的畢業展走出校園,頻頻引起觀展熱潮,甚至成為一場全城藝術嘉年華。AI(人工智能)在美院畢業展上的應用,凸顯了藝術界對技術熱潮的應對之策:從自娛自樂到全民互動,從全面擁抱到體悟反思,具有危機意識和創新動力的藝術青年們,已經逐步開啟了由AI引發的各類實驗性表達。

警惕“AI依賴”與“技術幻覺”

今年各大美院的畢業展上,“AI+藝術”的奇妙世界正在火熱呈現,作品琳瑯滿目,新樣式層出不窮,給觀眾帶來全新的、強烈的視覺沖擊,滿足了人們對新鮮事物的好奇心和對獨特審美體驗的追求。

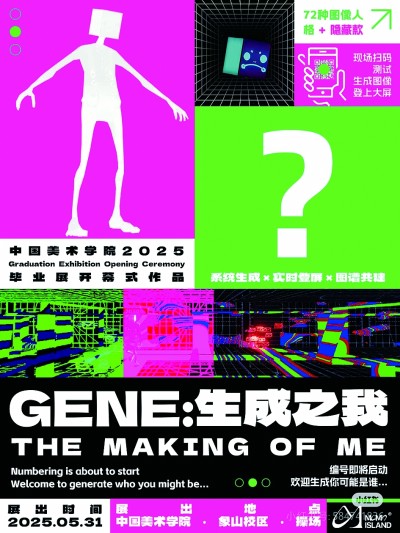

AI介入的顯著性,與往年相比不僅僅體現在使用比例的增加,更在于參與度的提升。原本觀眾只能被動地觀看和欣賞,如今卻可以與作品直接交流,甚至上手“創作”。中國美院畢業展開幕式作品《GENE:生成之我》是一套基于人格測試、AI生成與可視化反饋的圖像人格生成系統,觀眾掃描二維碼,輸入信息,可以收到一張自動生成、量身定制的圖像人格卡片。由于主動性和參與感極大提升,作品的認可度、關注度自然水漲船高。AI與觀眾共創,“機器人”變成了主導者。中國美院畢業展上的作品《跨時空測試:EVE劇場檔案#0F》是一個由AI導演、歷史人物出演的虛擬劇場。主創郭恬怡介紹,以往AI主要扮演輔助角色,支持玩家與AI之間的對話,這次AI不僅擔任導演,還能實時生成人物對話和角色內容,成為驅動劇情發展的關鍵力量。

在眼花繚亂的界面和循環交錯的數據背后,反思也隨即而來。一些青年創作者開始審慎地看待AI,思考其背后可能隱藏的困境。

中國美院趙航晨的三屏影像《西莊下》,把用AI制作成的故鄉影像與實拍的紀錄片進行對比,將AI生成的電子節奏和現實機器噪聲進行融合。通過這種“智能想象”與“現實真實”的比照與反差,他強烈感受到人工智能生成技術的利弊同存:“好處是確實可以省去不少實拍的‘麻煩’,減少一些硬性的技術要求,同時可以做出一些意想不到的內容,但是,這種所謂的‘麻煩’不正是藝術創作更為寶貴的東西嗎?”

中國美院王芃在制作《唔常IV數字海賊》時,每個具體問題的底層代碼構建都用到了智能技術,但他對AI的評價是“亦師、亦友、亦敵”。AI技術的運用,可以極大地加快內容制作的速度,解決許多以往需要查閱海量資料才能解決的漏洞,在簡單多任務并行的情況下節約大量時間,但是容易讓創作者形成“AI依賴”,減少解決問題過程中的思考時間。王芃認為:“AI潛移默化地剝奪了使用者的智慧與控制權,這對藝術家來說恰恰是最大的敵人。”

正如中國美院AI中心常務副主任于朕所言,在藝術創作中必須警惕工具理性異化,突破工具化認知局限。大部分初次接觸AIGC(生成式人工智能)工具的創作者,常會過度依賴AI的“公式化創作”或“風格套用”,這會顯著消解藝術的感性特質與個體生命體驗的獨特性,甚至產生對技術路徑的“幻覺”;另一種普遍誤區是將生成式人工智能等同于AI藝術的全部或主體。真正地掌握AI,遠不止于學會使用工具進行創作,而是應該實現“以AI制AI”的更高階應用。

中國美術學院畢業展開幕式作品《GENE:生成之我》海報,它是一套圖像人格生成系統,基于AI技術,可以自動生成給不同人量身定制的圖像人格卡片

身體、情感與現場體驗不可替代

實現從“AI Design”(使用AI設計)向“Design AI”(設計AI)的躍遷,其根本落腳點無疑是“人文”與“人性”。時代洪流中,我們不可避免會被現代圖像和人工智能裹挾,但思想與情感永遠是科學技術無法模擬的,而且AI越發達,基于上手經驗的藝術智性越重要,這正是藝術創造生命力的本質所在。

中央美院倪爾璐的《茶魂之樹》用AI轉譯傣紙紋理,生成動態圖騰,但內核是圍繞西南地區少數民族“萬物有靈”的信仰體系與“林下種植”的生態智慧而進行的田野調查,技術在此是翻譯器而非主體。中央美院雕塑系明確表示“未被AI焦慮困擾”,顯得更有深意——雕塑依然是被“做”出來的,手工創作中身體、情感與現場體驗不可替代。

目前,全球的藝術院校都在AI領域加速布局,中國的藝術教育也進入了藝科深度融合的新階段。各大美院積極探索,既注重“AI+”的戰略部署,又堅守人文底色,“人文感”成為“AI+藝術”創作中的一個突出特點。

中國美院邵若栩用“AI喂養”的方式,將“明月出天山,蒼茫云海間”一詩投喂給大模型系統,根據國畫的思路創作一張畫,之后再繼續喂給AI進行圖生圖,形成“AI—國畫—AI—國畫……”的鏈式反應,最終誕生《與AI討論七次“明月出天山”》。作者意圖通過自身與AI之間一步步地反復互動,強調中國畫創作的“肉身”和“主體意識”,思考藝術與技術的關系。華宏梁的作品《Domonde》通過虛構的鉆石品牌串聯起人類五次關于愛的革命,它所有的圖像都是運用人工智能技術生成,部分詩歌也是人工提取出對應意象后讓AIGC擴寫,通過這件AIGC虛構作品,創作者旨在向觀眾發問:“什么是真實的?當你被AIGC創作的圖像與所寫的文字所打動,這種愛的情感還是真實的嗎?”

借助虛擬現實技術輔助孤獨癥兒童進行精細動作訓練的作品《知乎折也 Foldiverse》,由中國美院劉佳楠與團隊研發。AI技術可以幫助創作者將折紙訓練從靜態步驟轉化為動態互動,提升了整個系統的沉浸感、陪伴感和適應性,也真正讓技術在教育與康復中發揮出人性化的作用。劉佳楠表示,雖然使用了AI識別和對話技術進行信息處理,但創作更多依賴的依然是可靠的數據源調研和團隊協作,即“人”依然是主導。

AI和藝術的碰撞,既是具體的技術命題,更是深刻的人文命題。技術會迭代,但算法無法復制的情感褶皺,才是永不褪色的人性溫度。藝術最珍貴的部分是永遠無法被計算的,人工智能表現優異的背后,真正的關鍵要素始終都是“人”,需要審視的不只是AI或AI的產物,也更應該是源頭的“人”。

本質而言,AI的興起和普及,正在從根本上改變藝術體系的生成和生長邏輯,帶來重構藝術觀念和藝術生態的契機。從早期作為輔助,到逐步成為主體,再到直接生成,隨著深度學習、計算機視覺、多模態大模型等新技術的突破,AI帶來的全新研究方法與應用場景為人文領域的研究開辟了新路徑,讓我們回到藝術教育的初衷——人的判斷力的形成與感受力的建立。

畢業展上,無論是輔助創作、算法支撐,還是交互共創、虛實共生,這場“AI+藝術”的青春宣言,讓大眾在稚嫩與鋒芒并存中,充分感受到科技和藝術融合帶來的蓬勃氣象。

(作者系中國美術學院融媒體中心研究員)