柳詒徵:信古的史觀及反疑古史學

編者按:近日,廣西師范大學出版社·大學問出版區志堅著《昌明國粹:柳詒徵及其弟子之學術》,該書聚焦柳詒徵的史學觀點、治史方法及史學思想,同時分析以張其昀、陳訓慈、繆鳳林、鄭鶴聲為代表的學生群體對其學術的傳承與創新。書中以南高發展歷程為線索,系統爬梳學刊、校史等文獻資料,整理出南高史學思想及發展脈絡。他們以傳統經學為根,既守護“禮”之文化命脈,又倡言“融化世界新知”,開創了一條中西融通的史學道路,與北大“疑古”史學和“窄而深”的治史思路截然不同。經出版方授權,中國作家網特遴選其中第四章第三節《信古的史觀及反疑古史學》發布,以饗讀者。

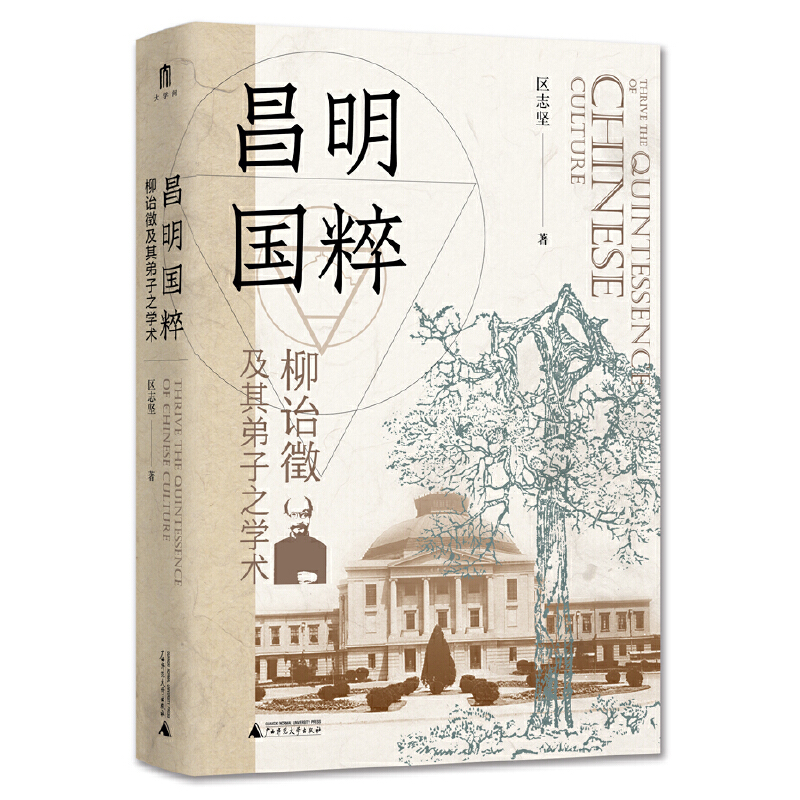

《昌明國粹:柳詒徵及其弟子之學術》,廣西師范大學出版社·大學問,2025年5月。區志堅,香港樹仁大學歷史學系副教授,田家炳孝道文化研究中心主任。主要從事近代中國學術思想史、社會文化史、香港地區歷史教研工作。

柳詒徵治史的態度,基本上是信古的。所謂信古,就是相信古代的史籍及史籍上所見的古史均正確無誤。但他的信古觀點,不是盲目地認為凡古皆是,而是從道德文化的立場,認為古代史事均可信。因為他認為孔子確立了中國禮樂文化的思想,故孔子之言論均可信;而且一切史籍均是圣人載道的工具,所以他反對顧頡剛疑古史的論點,也反對批判孔子的言論。

柳詒徵在1926年時認為:“孔子者,中國文化之中心也。無孔子則無中國文化。自孔子以前數千年之文化,賴孔子而傳;自孔子以后數千年之文化,賴孔子而開。即使自今以后,吾國國民同化于世界各國之新文化,然過去時代之與孔子之關系,要為歷史上不可磨滅之事實。故雖老子與孔子同生于春秋之時,同為中國之大哲,而其影響于全國國民,則老猶遠遜于孔,其他諸子,更不可以并論。”柳氏把孔子放置在中國文化發展的歷程中考察,肯定孔子的地位。孔子成為“東方文化之祖”的原因,不是出于民眾的崇拜或政權的影響,而是在于孔子開啟了未來的道德文化。

柳氏總結孔子的貢獻時,認為孔子刪《詩》《書》《禮》《樂》《易》,訂《春秋》,主要是借這些經籍傳播倫理教化,使這些經籍得以繼承先民“人類道德倫敘”“教化善本”的美德,孔子“著述之功,關系絕巨。……使任其放佚,則浸衰浸微,古代之文化復何從考見乎!”

柳氏從開啟中國禮教文化的角度而言,特別重視孔子提倡建立道德人格的學說及恕行之道的教化思想。他認為孔子辦學的目的,在于完成美好的人格,“孔子為學之目的,在先成己而后成物。其成己之法,在充滿其心性之本能,至于從心所欲不逾矩之境,而一切牖世覺民之方,乃從此中自然發現于外”;又說孔子“首重者曰成己,曰成人,曰克己,曰修身,曰盡己。……孔子以為人生最大之義務,在努力增進其人格,而不在外來之富貴利祿,即使境遇極窮,人莫我知,而我胸中浩然,自有坦坦蕩蕩之樂,無所歆羨,自亦無所怨尤,而堅強不屈之精神,乃是歷萬古不可磨滅”。孔子提倡個人修善道,同于柳氏提倡的史學研究應達到道德教化的目的。

此外,柳氏又從教育的觀點,肯定孔子的價值。他認為孔門教育尤重開發人們道德修養的情操,以達到變化社會風俗的目的。他說:

(孔子)教育之功,至于盡物性,參天地,則不獨為一時一世之人群謀矣。極巨之效,由極簡之法而生。所謂宇宙內事,皆性分內事也。吾國古代圣人之思想,常思以人力造天地,其功既見于此數千年之大國,而其義猶未罄萬一。后人準此而行,則所謂范圍天地,曲成萬物者,無不可以實現,正不必以國家人類為界;而區區于知識技能,以為教育之大事者,抑又不足深論矣!

孔子主張教育應“以學輔仁”“以學輔禮”,以教育改善人性惡習,由是教育具有“盡物性,參天地,倡言道德教化”的特色。因為孔子教學傳承周代禮教文化,提倡知行教育的宗旨,講道德而寬裕安和,從而民間社會受德化的感染,使中華民族形成一個“道德團體”,歸結而言,“孔門教育,真道德團體之教育,非徒教育專家之教育矣”。故處于20世紀初的柳氏面對五四運動激烈的反儒家思潮時,自然會反對這些激烈的批判中國文化的言論。

柳氏認為:“一切史書所載圣哲語錄,歷歷如繪,未嘗有誤。”古代史書均為圣賢傳教的工具,既然圣哲言語沒有偽造,一切古代史書的內容也不是偽造,因而古書上所載的古史,也是沒有偽造的。此外,古代帝王的史事記載,為“集全體之所為書”,三皇五帝及四方的志書,重人民財用,農牧并耕、利害得失均為“史所取資不容偽造也”,歷代建立的信史,乃是“萃群策群力而成”。記述古史的人物,均是“秉心持正厚者,能尚友而畜德賦者”,圣人借古史宣揚道德教化,故史書成為圣人托言的工具,一切史書上所載的史事,也是圣人載言的工具,圣人處事無誤,故其所撰成的史籍及其所載的史事,也是“圣人托言,無偽無誤”的。但后人只知“疑漂杵之過當。后人不師其發言之本旨,惟截取盡信《書》,不如無《書》之一語,則專以索瘢吹垢為事矣”;“以他族古初之蒙昧,遂不信吾國圣哲之文明,舉凡涉天治地,經國臨民,宏綱巨領,良法美意,歷代相承之信史,皆屬可疑”。若只言古人所撰述的古代史籍全是偽造的言論,實不明圣人立教的意義。

為了批判顧頡剛的疑古史言論,柳氏于1924年發表了《論以〈說文〉證史必先知〈說文〉之誼例》一文,批評顧頡剛有關禹帝是九鼎上所鑄的“蟲”之說法。柳氏認為研究中國史,不可專信文字,即使要從文字證史,也應通曉文字的通例,不可據單字只例,便妄下結論。他說:

研究古代文字,雖亦考史之一涂(途)術,要當以史為本,不可專信文字,轉舉古今共信之史籍,一概抹煞。即以文字言,亦宜求造字之通例。《說字》之通例,雖第舉一字,必證之他文而皆合,此清代經師治諸經、治小學之法也。不明乎此,第就單文只誼,矜為創獲,甚少不為通人所笑矣。

《說文解字》一書,屬于文字解釋的工具書,只是說明文字本源及字義,書中只是說“禹”字的本義是蟲,但沒有說出“禹帝”的“禹”字就是“蟲”的意思,而顧頡剛只取《說文解字》中言“禹”字的本義為“蟲也,象形”,及出土的鐘鼎文字及甲骨古文,相為引證,便說“以禹為蟲”,以為“禹帝”的本義是出自“蟲”的意思。其實《說文解字》只說出文字的源流,書中所言“故于字之形誼可解者,不引古人作證。如堯、如舜、如湯、如棄、如昌、如發、如旦,皆不釋為某帝某王”,說明《說文解字》一書沒有用這些文字指稱某一君主或人物。因此顧頡剛疑禹帝為蟲,是不明白《說文解字》為一本解釋文字的工具書,強作附會,不知道《說文解字》只說及文字的源流及古義,而不是以文字指稱某些特別人物:

今之學者,欲從文字研究古史,蓋先熟讀許書,潛心于清儒著述,然后再議疑古乎?

要知柳詒徵不是反對以疑古態度治史,而是反對盲目的疑古,反對抹殺中國文明的疑古。柳氏在1935年發表的《講國學宜先講史學》中指出,其時學術界往往認為:“中國古代的許多書,多半是偽造的,甚至相傳有名的人物,可以說沒有這個人,都是后來的人附會造作的。此種風氣一開,就相率以疑古辨偽,算是講史學的惟一法門。”疑古史學者根本不知道中國的史書,是沒有多少神話的,而古代史書更是“以道術為采言”,只是一種載道及教化的工具。古人總觀了歷代成敗變化、人事進退的關鍵,借史學著作提出一套治世安民的良策,他們所思所言均是“立舊典,顯萬方”,“吾國圣哲深于史學,故以立德為一切基本”,“觀秩敘之發明,而古史能述此要義。司馬遷所謂究天人之際者,蓋莫大乎此”。古人借史著“正君臣父子兄弟之倫,非區區志人之相殺”,史學便是一種“鑒戒之學”及防微絕亂的治術。柳氏著筆之處,不是從治史的方法,反對疑古史的真偽與否,而是從史學為“鑒戒之學”的觀點做引申,因柳氏認為圣人言論是可信的,而圣人借史書以宣揚教化,所以史書成為圣人載禮的工具,而一切史書也就是可信的史料。

此外,從民族文化的精神而言,柳氏認為堯、舜、禹的言論,是“以迨后世相承之格言,恒以讓為美德”,所以,不論堯、舜、禹的歷史是否為人們所偽造,以上三帝都確立了國民謙遜的德行,三帝行事成為“美德之意,深中于人心……歷史人物影響于國民性者”的代表;再加上,堯、舜、禹立教化、行車服制,“勸善懲惡之心,寓于尋常日用之事,而天下為之變化焉,則執簡馭繁之術也”,均上承上古三代立教化的宗旨。以上三位圣帝都是替人民求福利,求道德倫序,故三帝所立法度為“吾國吾族天道自然之秩序,凡人立國之根本不可變”,三帝行事,實驗了王道純善美及“順教化”的特色,故不能否認三帝建立中華民族德性,甚有重大的貢獻。“我們不說中國的史書,比外國的史書是可以算得信史的,反轉因為外國人不信他們(堯、舜、禹)從前相傳的神話,也就將中國的人事疑做一種神話,這不是自己糟蹋自己嗎?”

總之,柳氏認為一切典籍均是圣人“立舊典,顯萬方”,“吾國圣哲深于史學,故以立德為一切基本”,“觀倫理秩敘之發明,而古史能述此要義”,古代史籍成為圣人傳道的載體,故古代史籍均是可信的。也因相信孔子為傳前朝禮教文化的重要人物,及相信古代史籍為圣人載言的工具,所以在五四激烈反孔及批判中國傳統文化的言論中,柳氏便借撰《中國文化史》,以明“吾圣哲之心量之廣大,福吾族姓,撫有土宇,推暨邊裔,函育萬有,非史家之心量能翕受其遺產”,并要求學者靜心研究中國文化的特色,不要強行批判,以“繼往開來,所宜擇精語詳,以詔來學,以貢世界,此治中國文化史者之責任”。