中國作家網專欄《有態度》第七期 王琳琳:文學,西海固熱土上最好的莊稼

主持人語:

叩問群體寫作的意義存續之門

白日耕作、夜晚讀寫,仍是許多西海固農民作家現今的生活方式。他們超脫對自身甘苦的敘事沖動,將書寫投射至更廣闊的疆域。寫作于他們,是一扇聯通世界的門。文學之光因他們,升起在西海固熱土。

繼《勞動者的星辰》之后,詩歌集《大口呼吸春天》標記了皮村作家創作新的坐標。這些詩行既懷有對故鄉、對生命的濃烈情感,也飽含對勞動價值和人性尊嚴的深切思考,更是個體探尋生存意義的真摯表達。

對于大多數人而言,提起“北漂”并不陌生,但“北漂詩人”這一群體的存在,卻并不被太多人所了解。2017年至今,詩歌選集《北漂詩篇》已出版七卷,展開一個獨特群體的文化想象和精神地圖,為“北漂詩人”留名之余,填補了文學生態版圖的重要一隅。

在深圳市龍崗區寶興腎友互助關愛中心,有一個由“透友”、醫護、志愿者組成的特殊藝術團。他們與詩結緣,用詩歌留存生命的歷程和真實的生活體驗。在這里,文學是記錄,是慰藉,是扶持,是帶來人文關懷的心手相連。

故土,他鄉;鄉村,城市——形形色色的現實抵達之處,一系列包蘊文學、人類學、社會學等多元所指的新名詞應運而生,輾轉生長,直至有一天,凝結出面目清晰的群落姿態。這種從新興漸趨成熟的歸屬和嬗變,形表于西海固作家、皮村作家、北漂詩人等作家群的涌現,經由其實踐,為重新審視寫作之于歷史、之于現實,之于個體、之于群體,乃至之于生命本質的聯系,提供了一個動態的體認視角。

文學巨匠卡夫卡反思文學藝術與社會、與人性的關系時,曾將文學比喻為“一本書”,他說,“一本書就像一把利斧,劈開我們冰封的內心。”——反觀一幕幕生生不息的文學現場,何嘗不在接連叩問著意義存續之門?當文學成為載體,使某一群人的書寫凸顯無可替代的特質;當層出不窮的個體乃至創作現象級群落爆發出前所未有的自覺,對意義的追問便顯得尤為迫切。本期“有態度”專欄特約深耕作家群內部、堅持長期觀察的作家、評論家,以若干作家群及群體寫作現象為原點,闡發深度思考。

——欄目主持:杜佳

文學,西海固熱土上最好的莊稼

王琳琳

在鄉土中國的文化沃土中,孕育出了具有鮮明地域特色的西海固文學創作群體。西海固作家群以其獨特的生命敘事,在新時代文學創作的語境下,實現了文化傳承與傳播生態的創新發展,成為當代文學版圖中一道獨具魅力的風景線。

一、西海固作家群的生命書寫

西海固的文學愛好者遍布各行各業,他們多是山村野洼的黃土地里長大的農家子弟。其中有通過勤奮求學,躍過“龍(農)門”進入城市生活,仍堅守文學理想的轉型者;也有扎根鄉土、未曾離鄉的農民作家。艱苦的農村生活磨礪了他們的意志,也培養出了“困境中逆勢生長”的智慧與能力。他們秉持文學理想,在清貧中堅守創作,他們的文字亦因這份熱愛與執著,綻放出獨具魅力的藝術光華。

西海固作家群在文壇嶄露頭角、影響力持續擴大,首先憑借的是其獨特的文化底蘊和生命體驗。源自鄉土的脈動和氣息,吸引著西海固地區成長、生活過的創造者和極盡筆力書寫西海固的作家群體持續關注著這片神奇的土地,形成醒目的文學品格。那些已經離開西海固的作家,在行走間經歷歷史、文化的洗禮,記錄下那些美麗的靈魂和往昔的記憶,亦在土地給予的文化滋養中回望鄉土,并幫助提攜文學新星。季棟梁的長篇報告文學《西海固筆記》記錄了西海固脫貧攻堅和鄉村振興歷史變革時期發生的故事,作家就是運用游歷和回訪這片土地的話語方式,賦予創作民族志特色。同類作品還有王永瑋《翻越最后一座“高山”——固原脫貧攻堅紀事》,段鵬舉、火會亮、孫艷蓉《大搬遷》,崔繼鵬《我的扶貧紀事》,段治東《清涼山駐村書記》等。

反映西海固變遷的文學作品書影

另外一些依舊生活在西海固的作家中,有來自各行各業的工作者,其中相當一部分是農民作家。中國首個文學之鄉西吉就有300多人長期從事文學創作,其中中國作協會員23人、寧夏作協會員124人。固原農民作家單小花、王秀玲、曹兵被稱為固原文學創作的“三顆星”,辛勤的勞作之余,他們以文字為犁,堅守閱讀與寫作的精神家園,用質樸的筆觸描繪鄉村生活的本真面貌,以真摯的情感抒發對脫貧攻堅事業的感恩之心,生動記錄并展現鄉村振興戰略實施過程中鄉村社會的深刻變革與人民生活的顯著改善,在廣袤的土地上耕耘出生命的哲思。

二、西海固作家群的文化基因

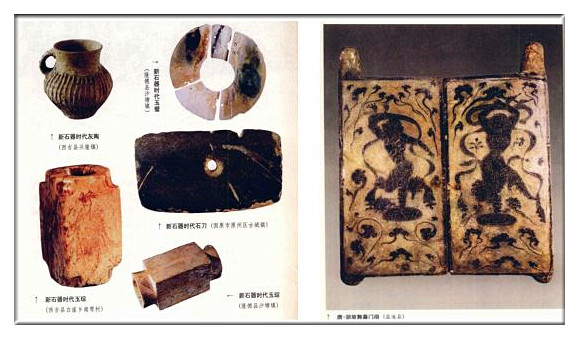

西海固曾特指自然條件差、經濟落后區域,“苦瘠甲天下”的說法廣為流傳,于是,荒涼苦難、貧窮落后等詞匯就成了人們對于根植這片土地的文化的固有想象。而貧困并不意味著落后,事實上,這片土地蘊藏著深厚的文化積淀。走進西海固會發現,這里保存著新石器時代“馬家窯文化”“半山馬廠文化”的珍貴文化遺產,同時也是古絲綢之路與西域文化、邊陲文化的重要交匯地。現存六個朝代長城遺址,秦始皇、漢武帝、宋太祖、成吉思汗、明太祖等歷代帝王頻頻光顧。1936年中國工農紅軍在將臺堡實現勝利會師。一系列輝煌的歷史文化為西海固增添了神奇的色彩,滋養了世代生活于此的西海固人民。

西海固地區出土文物片影。圖片來自《寧夏歷史圖經》

據史書記載,明朝正德年間寧夏開始試辦書院。明清兩代,書院不斷壯大。19世紀中下半葉新學開辦以前,寧夏今固原地區,據不完全統計,有儒學11所,其中府學1所、州學2所、廳學2所、縣學6所。2011年,西海固地區西吉縣成為中國首個“文學之鄉”,其所轄鄉鎮都建有文學場所機構,并構建了以西吉文學館為中心,輻射帶動西吉“文藝之家”、震湖“蒼天一滴淚”文創基地、郭文斌書房、紅軍寨研學基地、龍王壩寧夏文聯創作基地、木蘭書院、《葫蘆河》期刊、北斗星詩社“1+9”文學創作陣地等文學傳播交流的基地與平臺。通過多元化的文學傳播,文化傳承得以深度融入農村生活和移民群體,使西海固地區獲得較為豐富的文化生活滋養,有效促進了鄉村文化生態的振興,在文學創作中全面呈現出對中國鄉土文明演進軌跡的藝術化呈現與詩意化表達。

寧夏文學藝術院第二期青創班結業暨第三期青創班開班在木蘭書院舉辦

文學就是西海固人民的生活。上至耄耋之年的老者,下有初出茅廬的青年,西海固作家實踐,切實推動了新時代大眾文藝的創新發展。2024年第十三屆全國少數民族文學創作駿馬獎得主、“90后”西吉作家馬駿,在《青白石階》中仰望生活的變化,用“青”和“白”作為人生之喻,傾訴生活中的諸多情感,記錄并表達他對國家和社會的感恩。已進入古稀之年的西吉作家董順學2024年創作的處女作、66萬字的長篇小說《月亮山下》,以周思甬的一生為線索,對跨越五十年的三代西海固人的生存狀況進行了全景式掃描,展現西海固人民為改變“苦瘠甲天下”面貌而付出的不懈努力。

西海固作家活動日期間,作家代表參觀魯迅文學院

三、西海固作家群的傳播環境

當代中國,一個有分量的傳播平臺有時比一座大學的影響力要更廣大,更深長。寧夏的三大文學期刊《朔方》《六盤山》和《黃河文學》,兩大報紙《寧夏日報》和《固原日報》某種程度上印證了這一點。這些傳播陣地在寧夏作家群體中具有特殊地位,作品能刊發為鉛字,是對文學創作的充分肯定與鼓勵,至今未變。

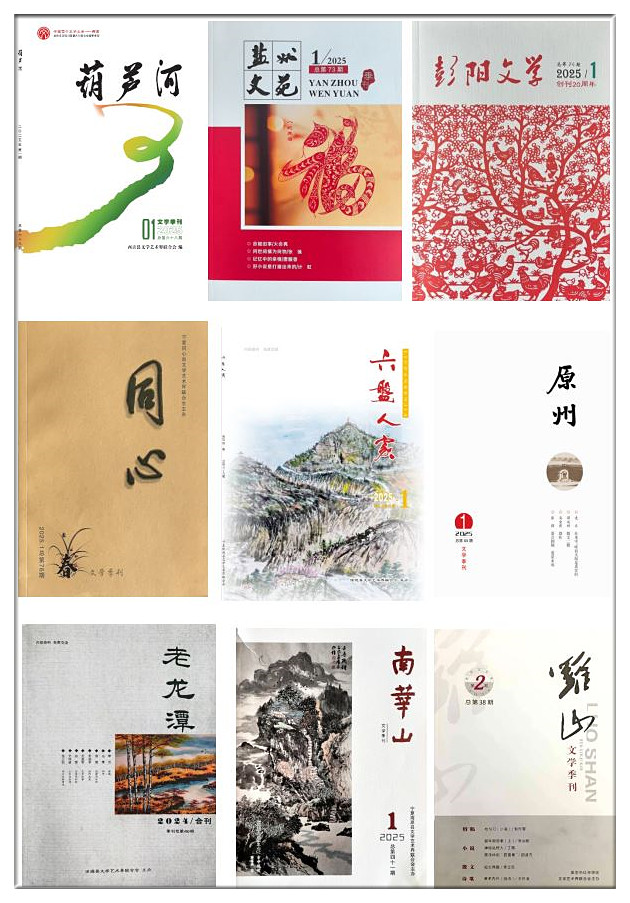

毛澤東同志1949年親筆書寫的《寧夏日報》報頭沿用至今

西海固地區的九個縣區(固原市原州區、西吉縣、隆德縣、彭陽縣、涇源縣、海原縣、同心縣、鹽池縣、紅寺堡)都有各自的文學期刊,《葫蘆河》《鹽州文苑》《彭陽文學》《同心》《六盤人家》《原州》《羅山》《老龍潭》《南華山》等先后創刊,均為季刊,盡管其中不免波折,但大多仍堅守著一方文學陣地。通過辦刊用刊,西海固地區逐漸構建了較為完善的文學創作與傳播機制,優化了鄉村社會文化生態結構,有效培育了區域文學發展環境,為持續推出優秀的西海固作家發揮了不可替代的作用。兼具創作與編輯雙重身份的作家古原、季棟梁、張強、石舒清、火會亮、楊建虎、馬金蓮、許藝、劉向忠、樊文舉、林混等,或留在西海固、或前往銀川,憑借職業優勢與鄉土情結,有效地促進城鄉文學交流互動,并通過改稿和結對子等方式,迅速提升鄉村文學創作隊伍的整體水平,實現文學創作與時代生活的同頻共振。

西海固地區文學期刊書影

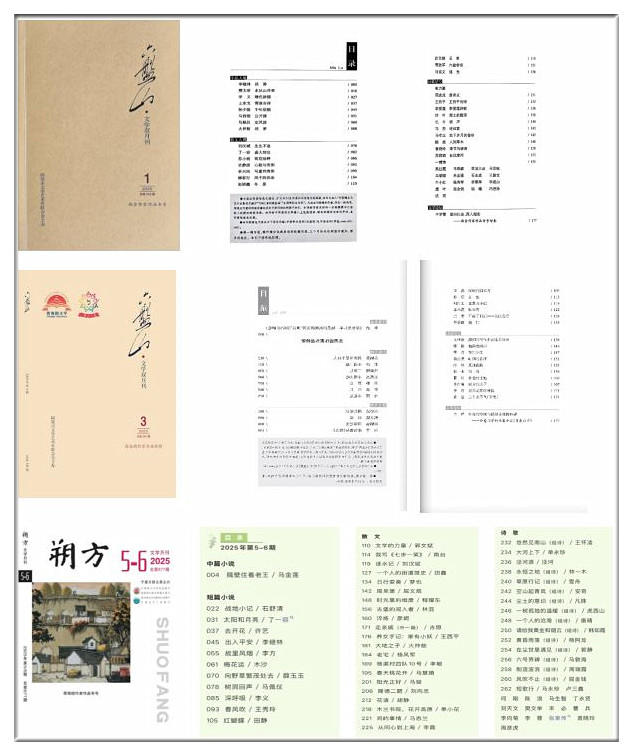

2025年《六盤山》第一期西吉專號推介18名作家的小說和散文,27名詩人的詩歌,及評論家牛學智的“特約評論”《面向社會,深入生活——西吉作家作品專號印象》。在第三期西海固特輯中,推介18名作家的小說和散文,10名詩人的詩歌,1篇作品評論。兩者之間未見重合,可見推介覆蓋范圍和西海固創作群體之廣。其中,既有郭文斌、石舒清、馬金蓮、王懷凌、馬慧娟、了一容、許藝等西海固的重要作家在列,也有單小花、曹兵等農民作家和馬佩儀、屈金錢等后起之秀的身影。

縱觀今日之西海固,早已遍尋不著昔日“苦瘠”。文學在這里扎根鄉土,生生不息,誕育了這片土地最好的莊稼。

西海固地區文學期刊書影

作者簡介:

王琳琳,寧夏大學文學院教授。主持完成國家社會科學項目1項,省部級課題多項。著作《張賢亮文學與電影作品比較研究》(2019年12月版),2020年獲寧夏第十屆文學藝術獎二等獎。