話劇《一日頂流》:一次集體創作的大膽探索

幾個月前出版的小說,如今便登上舞臺與觀眾見面,北京人藝新排小劇場話劇《一日頂流》展現了不同凡響的“人藝速度”。6月6日,《一日頂流》在北京國際戲劇中心·人藝小劇場迎來首演,在傳遞對流量、科技等熱門議題的思考的同時,全新的創作模式是人藝代表整個行業進行的又一次探索。

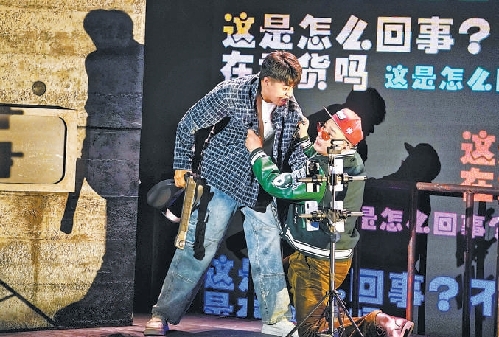

方非 攝

話劇《一日頂流》改編自作家石一楓同名長篇小說,故事圍繞因一場直播事故而意外爆火的網紅胡莘甌與他終日沉迷網絡的父親胡學踐展開,胡莘甌出乎意料被“潑天”的流量擊垮,他的崩潰與傷痛繼而牽引出父子倆的心靈創傷以及對人工智能、人類之愛的深度探討——流量如何成就一個人又如何毀滅一個人?疊加記憶與情感的人工智能可否取代人的陪伴?在似乎總是縈繞著一種厚重感的人藝舞臺上,相關題材的展現可謂罕見。

從幾十萬字的小說到100分鐘左右的話劇,創作團隊首先對小說進行了體量上的精簡,有關人工智能的思索被整合為主要線索,特質相近的人物被“合并同類項”,全場僅有的3位演員楊佳音、王君瑞、張鑫名每人至少飾演兩個反差鮮明的角色,大大增強了戲劇沖突的張力和觀感的趣味性。值得一提的是,《一日頂流》采取了少見的“集體創作”模式,導演、演員、設計等主創人員組成劇本創作小組,從舞臺創作者的角度出發,結合各自特長,把小說文本迅速提煉為話劇劇本。

“如果我們請一位編劇把小說改編成劇本,再把它搬上舞臺,這個過程反反復復,說不定要花上一兩年的時間。”北京人藝院長、《一日頂流》藝術指導馮遠征說,“這幾年,北京人藝缺劇本,我們一直在探索突破的方式。”《一日頂流》的舞臺呈現首次通過院內公開征集的方式遴選出最佳設計方案:一面面屏幕如磚石砌于左右,既契合作品的故事背景,也充滿強烈的屬于流量時代的窺視意味。水泥色基調的舞臺被打造成隱喻空間,是承載數據的電腦機箱,也是高速運轉的AI大腦,充斥著數據流與切片樣本,穿破頂部的樹狀電纜似神經中樞,穿梭其間的角色化作現代文明的病理切片,展現出數字時代的生存圖景。

必須肯定,在提升創作效率、鍛煉全員能力、拓寬內容視野等層面上,《一日頂流》有許多積極意義,但“集體創作”也在這部作品里留下些許難以忽視的裂隙。整場演出雖無轉場,但可以很清晰地劃分為三個篇章:胡莘甌的走紅以及他與父親的齟齬、胡學踐過往傷痕的揭露、人工智能的潛力與困局。這三個篇章各自的風格過于鮮明。首章輕快荒誕,直播帶貨、街頭采訪等“有梗”內容的融入極大地拉近了作品與當下觀眾的距離,中段插敘宛若《你好,李煥英》般懷舊溫暖,結尾部分則轉入相當徹底的“賽博”風,人物對話中流動著大量抽象的討論——風格上的不統一進一步延伸出作品主題的分散性。相信對不少觀眾而言,《一日頂流》究竟表達了什么,很難用精簡的語言予以概括,好像什么都有,又好像什么都不太足以深入人心。在《一日頂流》后續的打磨中,盡可能濃縮主線、統一風格應當是需要攻克的關鍵,此外,大段形而上的臺詞也應落到地面實處。