閻崇年:書一直是我的生命所在

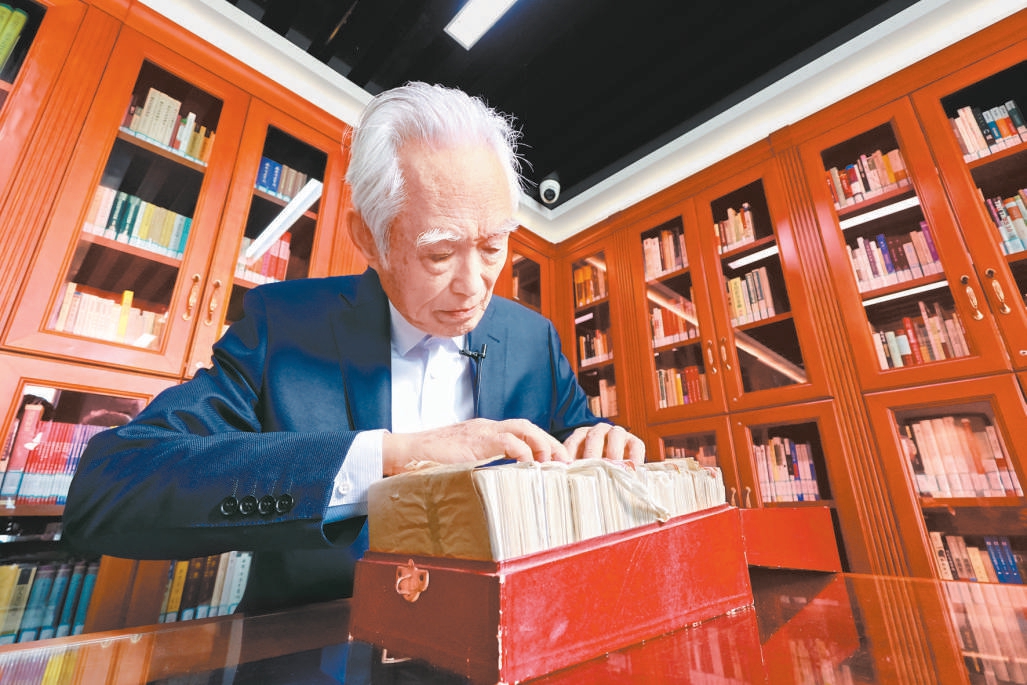

首都圖書館B座9層,陽光透過落地窗照射進(jìn)來,已向讀者開放整整兩年的“四合書屋”日前迎來了他的主人——91歲的著名歷史學(xué)家閻崇年先生。閻崇年現(xiàn)在依然堅(jiān)持一周工作七天,但還是頭一次面對媒體詳盡講述“四合書屋”的點(diǎn)點(diǎn)滴滴。他輕撫書柜,翻看手稿,檢索凝聚著幾十載心血的讀書卡片。每一本書、每一張卡片、每一個(gè)物件,在5月的陽光中匯成一首動(dòng)人的時(shí)光交響曲。

上圖:閻崇年正在翻看讀書卡片。北京日報(bào)記者 崔家寧攝

每一本書都藏著往事

“四合書屋”位于首圖北京地方文獻(xiàn)閱覽室內(nèi),2023年5月13日向讀者開放。閻崇年說:“我感謝首都圖書館接納了我,把我的四合書屋按原樣搬了過來。”

“雍正皇帝的書房叫四宜書屋,乾隆皇帝的書房叫三希堂,中國古代文人的書房都有自己的名字,我也想給自己的書房起個(gè)名字。”閻崇年看過無數(shù)歷史人物傳記,總結(jié)前人得失,他探究出一個(gè)關(guān)鍵詞——“四合”,即“同天合,同地合,同人合,同己合”。他認(rèn)為凡成功者無不順應(yīng)“四合”,失敗者無不違背“四合”,“四合書屋”于是成為他書房的名號(hào)。

走進(jìn)書屋,看著相伴多年的藏書、手稿、書柜、書桌,閻崇年面露欣喜。駐足在百衲本“二十四史”前,他翻動(dòng)《史記》《漢書》,不免憶及往事——當(dāng)年到圖書館看“二十四史”需要開介紹信,管理員戴手套拿出來,讀者要戴手套才能閱覽。“現(xiàn)在不一樣,如果讀者到四合書屋來看書,跟管理老師說一聲就可以了。”

擁有百衲本“二十四史”是閻崇年年輕時(shí)就有的夢想,但直到2023年才得償所愿。“二十幾歲就想買,但一錢不夠,二沒地兒放。”2023年參加中國書店成立70周年慶典時(shí),夢想觸手可及,但聽聞一套要60萬元時(shí),他再次陷入沉默。機(jī)緣巧合,閻崇年通過朋友引薦結(jié)識(shí)兩位民營企業(yè)家史超和闕超,二人都是閻崇年《百家講壇》的粉絲,聽聞閻先生這一夢想,兩人商議合力買下,以閻崇年名義捐給首都圖書館,讓它與萬千讀者謀面。而中國書店也為了這項(xiàng)公益事業(yè),將售價(jià)打折降至40萬元。

四合書屋墻上,國畫家馬振聲的《杜甫登高圖》氣韻生動(dòng)、書法家蘇士澍的《望岳》筆力遒勁,書畫家贈(zèng)予閻崇年的佳作,都是“以文會(huì)友”的生動(dòng)見證。這里每一本書、每一個(gè)物件都有來歷,都有故事,連書桌下鋪的羊毛地毯都藏著往事。閻崇年回憶說,地毯是從蒙古國首都烏蘭巴托運(yùn)回北京的,當(dāng)年去蒙古國參加國際學(xué)術(shù)會(huì)議,他聽從當(dāng)?shù)厝私ㄗh來到中國援建的百貨大樓,一眼就相中了它,“當(dāng)時(shí)這種純羊毛地毯北京要2000元,當(dāng)?shù)刂灰?00元。它也可以說是中蒙兩國人民友誼的紀(jì)念。”

60余年專注“努爾哈赤”

迄今,閻崇年不同版本的著作有100多種、論文600多篇,這1000多萬字匯聚在26卷的《閻崇年文集》里。閻崇年說:“這是我60年的心血,總結(jié)了我在清史、滿學(xué)、北京史等領(lǐng)域的學(xué)術(shù)成果。”

“我研究清史,就從研究努爾哈赤開始。”在四合書屋的展陳柜里,收入《閻崇年文集》的《努爾哈赤傳》校對稿正靜待讀者到來。很多讀者不知道的是,這部發(fā)端于62年前的著作,既是閻崇年進(jìn)入清史研究的“入門券”,也承載著他對未來的美好期待。

60多年前,閻崇年聽從中國科學(xué)院教授楊向奎的建議,從先秦史轉(zhuǎn)攻清史,但到底如何研究,他心里沒底。直到請教北京師范大學(xué)歷史系主任白壽彝后,才豁然開朗,“他說樹有根,水有源,清史的根和源就在清太祖努爾哈赤這里。”

從1963年開始,閻崇年花了20年寫就《努爾哈赤傳》。他展示著1982年北京出版社的《努爾哈赤傳》校樣,紙張泛黃,紅筆、藍(lán)筆標(biāo)注的校改隨處可見。25萬字的《努爾哈赤傳》于1983年終獲出版,朋友稱他擁有了登上清史研究殿堂的“入門券”。

閻崇年后來又結(jié)識(shí)了宋史大家鄧廣銘先生,鄧廣銘所著的《岳飛傳》《北宋政治改革家王安石》,每10年必修訂一次。“鄧先生說好書如果能修訂3次,30年就一定是傳世之作。”閻崇年深受震撼,1993年、2003年、2013年、2023年,《努爾哈赤傳》每隔10年進(jìn)行一次修訂。閻崇年說,“老天爺賞識(shí)我的話,我想2033年進(jìn)行第五次修訂,那個(gè)時(shí)候我就100歲了。”

“這是我讀《尚書》時(shí)做的筆記。”四合書屋陳列柜里還展陳著閻崇年用鋼筆工工整整寫的一張張讀書卡片,其中最早的“誕生”于上世紀(jì)60年代。閻崇年說,幾十年來,像這樣的讀書卡片他寫了幾萬張。這幾萬張卡片,有的是閻崇年在圖書館摘抄的,有的則是在中國書店站在書架前抄的。他難忘在中國書店抄書的畫面,一大早騎車奔往書店,隨身帶的窩頭擱在爐沿上烤著,鐵壺在爐子上冒著熱氣,寒冷的冬天充滿暖意。

“那個(gè)時(shí)候沒有電腦,沒有網(wǎng)絡(luò),也沒有數(shù)字化,完全靠手抄。”關(guān)于這幾萬張卡片的管理、查找,閻崇年摸索出一套辦法。比如他將與北京歷史有關(guān)的卡片放置一處,并細(xì)分故宮、頤和園、北海、太廟等類別,需要時(shí)就能很快找到。時(shí)光流逝,卡片容器也逐步升級,從鞋盒、木頭盒、卡片盒,直到如今的卡片柜。

上世紀(jì)90年代,閻崇年的抄書歷史隨著電腦普及逐步畫上句號(hào),“我是從四通打字開始,286、386、486電腦一直這么追下來,現(xiàn)在追到數(shù)字化,追到AI。”

深耕學(xué)海60余載,技術(shù)不斷更新,但閻崇年的研究宗旨未曾改變,“一是慎始善終;二是心一力一;三是求真求理;四是澡德日新;五是以師為范。”他打了一個(gè)比方,奶牛早上到山里去吃草,拼命吃上一天,晚上回到圈里不斷反芻,最后才會(huì)產(chǎn)出牛奶,“學(xué)者也是一樣,要日復(fù)一日地采擷、咀嚼、反芻、回味,不斷地看書、做卡片,不斷地思考、研究,不斷地發(fā)表文章,最后結(jié)成的學(xué)術(shù)結(jié)晶就是出書。”

AI不能代替原創(chuàng)

“我從5歲開始學(xué)認(rèn)字、學(xué)寫字,到現(xiàn)在80多年了,就沒離開過書。”四合書屋里陳列各類圖書6000余冊,它們?nèi)缤驅(qū)ВI(lǐng)讀者進(jìn)入一個(gè)學(xué)者的閱讀人生。

“書,一直是我的生命所在,也一直是我的樂趣所在。”總結(jié)自己80余年的讀書體會(huì),閻崇年一一列舉了六條——

讀書增長知識(shí),讓生命的時(shí)間無限拉長,如同張?jiān)獫?jì)先生所說,“人生第一等好事還是讀書”;讀書激發(fā)智慧,努爾哈赤出身貧寒,白手起家,他熱愛閱讀《三國演義》,在薩爾滸大戰(zhàn)之所以得勝,正是憑借智慧勝出;讀書涵養(yǎng)性情,讀書才能知書達(dá)禮,才能知進(jìn)知止;讀書利于康壽,據(jù)康熙做的統(tǒng)計(jì),讀書多了,貪欲少、內(nèi)心平靜、心胸開闊,自然有利于身體健康;讀書能以文會(huì)友;堅(jiān)持讀書,能建立書香家庭,閻崇年三個(gè)兒子皆熱愛閱讀,小兒子閻天從小就大量閱讀,對家里藏書再熟悉不過,閻崇年常常按照他的指點(diǎn)按圖索驥,屢次成功尋得藏書。

面對AI的橫空出世,面對碎片化閱讀成為常態(tài),閻崇年自有獨(dú)到觀察。“智能文化趨勢不可阻擋,我們應(yīng)該適應(yīng),但同時(shí)我覺得AI也好,智能也好,數(shù)字化也好,都是掌握知識(shí)的工具,它不具有原創(chuàng)性,不具有原典性。不能代替原創(chuàng),也不能代替原典。”

“我們活著,就是為大家服務(wù)。我最后能夠?yàn)榇蠹曳?wù)的事情就是把我收藏的這幾萬冊圖書陸續(xù)捐給首都圖書館。”閻崇年說,希望大家多來四合書屋轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn),看一看。

掃碼觀看視頻報(bào)道