《京劇大典》 一座建在紙上的“生態博物館”

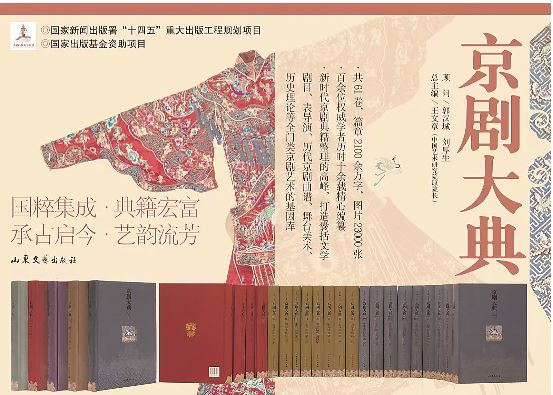

《京劇大典》,王文章總主編,山東文藝出版社,2024年7月-12月

當“國粹”成為一種瀕危的“遺產”

乾隆五十五年(1790),四大徽班進京,造就了偉大的國粹——京劇。二百多年后(2010),這門古老的藝術成功榮列聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。但是隨著時代的發展變遷,因“西皮、二黃,胡琴、鑼鼓,水袖、臉譜”而興的京劇,卻在人們的文化生活中日漸式微——“名角兒”凋零,觀眾斷層,程式化的表演成為古董式的藝術標本,本應活在舞臺上的國粹,只能塵封在越來越尷尬的狹小空間。當傳統京劇遇到全球化、現代化,當這種“國粹”成為一種“遺產”,它的危機大概就不只是自身的文化適應性問題,不只是藝術表演能否賣座、能否共情的問題,甚至不只是傳播方式、市場化能力問題,事實上,更值得關注的反而應該是“遺產”本身的問題——作為一種民族性的文化記憶形態,不僅它的每一句念白、每一式水袖、每一聲鑼鼓都帶著時間的印記,而且與之相關的每一件文獻資料,都可能承載著獨特且瀕危的歷史文化信息。

山東文藝出版社推出的大型戲曲文獻集成《京劇大典》,恰是針對這種瀕危遺產進行的“搶救性發掘”與文化生態系統的重建。它以文學劇目典、表導演典、歷史理論典、音樂典、美術典五大“分典”的恢宏架構,內容涵蓋了經典本戲、折子戲、音樂樂譜、表演藝術家著作、導演論著、身段譜專著、舞臺美術圖像,最終以61卷分冊、2100萬字、23000張珍貴圖片的精雕細琢,將博大精深的京劇藝術從臺上搬到了紙上,不啻以二維的方式重建了一座立體多維的京劇博物館。這部皇皇巨著,不僅延續了自20世紀50年代起持續推進的文化搶救工程,更以考究的裝幀設計和圖文并茂的內在肌理回應了當代社會對傳統文化數字化、系統化、制度化整理的迫切期待。

“京劇學”的經典性運作

《京劇大典》既是對京劇藝術兩百多年發展歷史的一次集中回顧,也是一場學科性結構框架的建構行為。它的編纂框架嚴謹而細致,以“原典集成,述而不作”為編纂原則,力求完整系統地呈現京劇藝術的基本面貌和學術體系。為確保資料的權威性和真實性,各分典編撰者不辭辛勞,奔赴全國各地,廣泛搜求各類京劇底本、手稿、照片等珍貴資料,但是這種搜求又不是線性地“收錄”或“匯編”,而是在文獻選擇、條目配置、體系構造中,表達了一種高度自覺的制度判斷力。這種判斷力大概體現在了四個方面:一是劇目與劇本的文獻選擇——這是京劇“文本譜系”的再定序;二是人物與流派的定位——這是“表演美學”的復刻;三是概念與術語的澄清——這是知識語言的范式確定;四是編纂者與主事機構的配置——這是政治-文化層面的經典性運作。

在此意義上,《京劇大典》構造的是“劇種總譜系”,它試圖用大典之體,形成對傳統劇種內部結構的重新編碼。它不是簡單的文獻堆積,而是構建了一整套關于京劇的文化記憶機制——從角色行當、流派傳承,到劇目譜系、文獻史料,再到圖像檔案與聲音文獻,它以系統性的知識結構承載舞臺記憶,以紙本形式完成文化遺產的文本化安置,所以它不僅是一座紙上博物館,更是一臺巨型的文化記憶“服務器”,由此記錄并召喚著一門古老藝術的精神結構。所以,從知識社會學的意義來看,《京劇大典》并非僅僅是“保存”了京劇,更是在重新“定義”京劇——它通過條目化、分類化、系統化的方式,把一種原本以舞臺呈現和口耳傳承為主的表演藝術,轉譯為學術知識、文本檔案與文化資本,使其獲得在當代語境中的可理解性與可傳播性。這種系統性的知識建構實踐,既是一項文化認同的再確認工程,也可視為推動“京劇學”作為一門獨立學科向前邁進的階段性成果。

讓非物質的“口述文化”落地為肉眼可見的實體文獻

在文獻學與戲曲學交叉領域,《京劇大典》的貢獻可歸結為一種面向現代的知識系統的再編目行為。它不再僅是“傳承資料”的集合,而是以現代編輯學的方式,將大量劇目、角色、行當、程式、服飾、唱腔、聲腔、流派等條目歸入一個總體可操作的“知識結構”之中,可稱為一次文化資料的“編碼重組”。正如法國歷史學家皮埃爾·諾拉所說的“記憶之場”,在人類歷史進程中,記憶不再是自然延續,而是被存儲、編排與制度性配置。《京劇大典》正是這種文化機制的重磅案例,它使原本碎片化、師徒相傳的京劇知識,獲得了歸檔權力與話語統合權力。

更重要的是,它用現代出版機制完成了對“口述文化”向“文獻文化”的系統轉譯。京劇作為傳統戲曲的代表,在很長一段時間內依賴非書面傳承方式(如口傳心授、身段示范),其知識體系更多屬于“技藝性的默會知識”,《京劇大典》的整合行為,即是一次系統性的外顯轉換。這一轉換不僅具有存儲價值,更具有生產意義——它為后續研究、教學、傳播、批評,乃至人工智能、數字化再創作等技術路徑提供了客觀實用的數據與范式支持。

集體智慧成就的文化資產

《京劇大典》的出版之所以引人注目,不僅因為它具有堪稱龐大的體量和容量,還因為它是一項體現“集體智能”的文化工程。其編纂模式本身就具有制度化特征——由國家一級單位主持,調動全國一線學者與藝人參與。這種集體知識生產方式,不僅具備傳統“修志”與“纂典”的權威性,也體現出當代中國學術機制對“文獻—研究—傳播”一體化路徑的總體策劃能力。它不是個人表達,而是國家文化意志的一種隱喻。這在當代中國文化體制背景下,具有非常重要的象征性意義。它所呈現的不是單一學者之“主張”,而是一個時代對于京劇這一國粹——“國家藝術”的整體文化認知。作為傳統文化的重要組成部分,《京劇大典》不僅可與《中華大典》《中國大百科全書》《儒典》《儒藏》等大型文化典籍同列,也共同構成了新時代文化自信戰略中“文化資產”體系的關鍵支點。

在這個意義上,《京劇大典》不僅具有專業性,更具有文化象征性。它代表了一種國家文化資產的確認行為,一種傳統合法性的存續機制。在某種程度上,也是對京劇“非物質文化遺產”地位的文字制度化交出的精彩答卷。

探索可持續發展的傳播機制

在新媒體傳播環境下,任何一項文化成果的曝光度或可見性,往往不再依賴于其內容的“好”與“壞”,而在于其是否擁有適宜的傳播策略。《京劇大典》的編纂者顯然認識到了這一點。該項目并非止步于紙質出版,而是在內容策劃階段就設定了數字化、數據庫化、平臺化的后續路徑。這是一種典型的“再編碼”策略。紙本內容將被轉換為可供檢索、編輯、聚類、延展的數據資源,進而進入“京劇知識服務平臺”或“京劇藝術教育系統”等產品形態之中。這意味著,它不僅是結果,也是一種工具,一種“再使用資源”。

這種傳播機制的出現,使《京劇大典》不僅面向研究者與戲曲界內部成員,更具備了公共教育、文化旅游、海外傳播、AI訓練等多重使用可能性。它已不再僅是一部“文獻書”,而是一種平臺型文化產品。這也意味著,它的影響力已不再由“被誰閱讀”決定,而由“在什么系統中被調用”決定。在平臺邏輯主導當代知識流通的格局中,這種“被調用性”成為其文化能量的主要來源。

當然,無論文化策劃如何周密,傳播系統如何高效,學術表達如何完備,京劇最終仍需回到京劇本身。因為只有當京劇自身的藝術魅力獲得更新時,《京劇大典》才不是文化遺產的舊時宮闕,而是文化再生的平川沃野。能否真正成為藝術現代性的一種基礎資源,關鍵在于它所提供的質料是否能進入創造性的表達中。這一點,也許可以借用沃爾特·本雅明的判斷:“文化文件既是文明的記錄,也是野蠻的痕跡。”《京劇大典》提供了大量原生態的文獻資源,足以成為新一代創作者反思與介入的“野蠻素材”。所以,我們期待它不僅成為學者書齋的龐然大物,也能成為導演的編排庫、演員的訓練譜、學生的學習平臺、算法的訓練集……唯其如此,這部大典才可能觸發文化現代性的能量與延展性。

總之,《京劇大典》的出版堪稱中國戲曲文獻建設史上的里程碑。在“典籍—平臺—數據—再生”這一路徑上,它已不再是階段性的“結項課題”,它的價值不僅在過去,也在未來。它不僅忠實于記憶,更召喚著創造。在全球文化語境愈加碎片化、同質化的當下,這樣一座嚴整、厚重、體系完備的生態化博物館,也許正是我們走向未來所必須超越的神圣殿堂。

(作者系山東師范大學文學院教授)