風(fēng)雨天涯夢(mèng)——《袁保齡公牘》發(fā)微

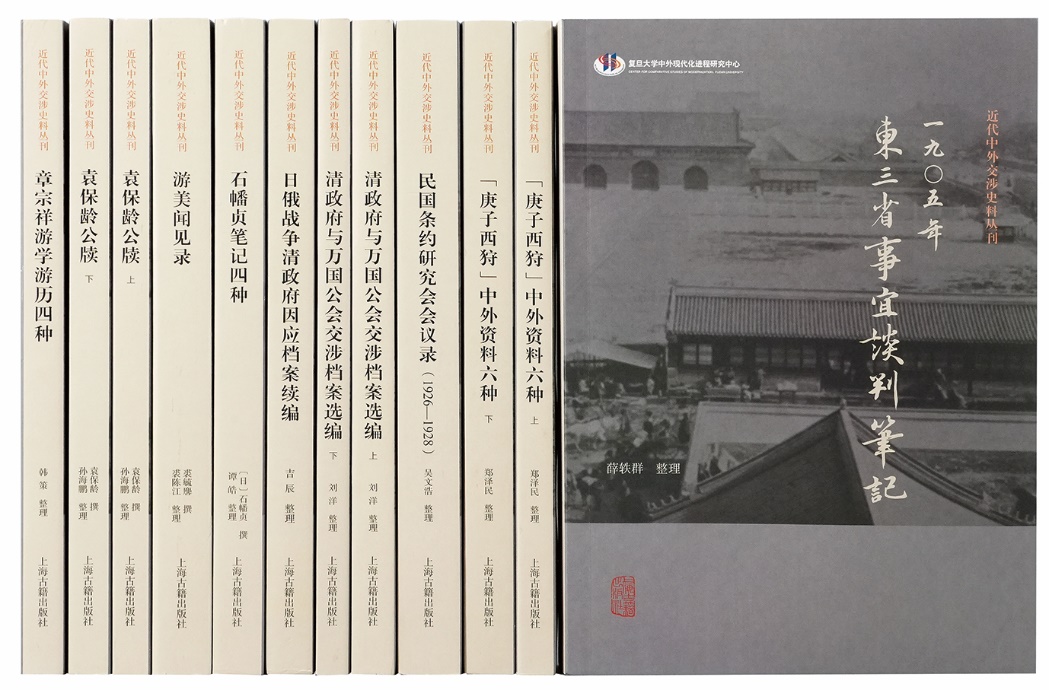

近世海通以來,中外關(guān)系變化,新增諸多“交涉”之政,“交涉”之學(xué)遂而勃興,同時(shí)也產(chǎn)生數(shù)量龐大、性質(zhì)各異的“交涉”相關(guān)文獻(xiàn)史料。在近代中外關(guān)系文獻(xiàn)的整理與利用方面,經(jīng)數(shù)代學(xué)者辛勤耕耘,積累豐厚,而今人揆時(shí)度勢(shì),再辟蹊徑,猶可追跡前賢,后來居上。由復(fù)旦大學(xué)中外現(xiàn)代化進(jìn)程研究中心組織,戴海斌、張曉川執(zhí)行主編之《近代中外交涉史料叢刊》,繼五年前刊行第一輯十種(上海古籍出版社2020年),近日又推出第二輯十種(上海古籍出版社2024年),參與《叢刊》工作的整理者多為國(guó)內(nèi)外活躍在研究第一線的高校青年學(xué)者,大家都認(rèn)為應(yīng)該本著整理一本,即深入研究一本的態(tài)度,在工作取向上表現(xiàn)為整理與研究相結(jié)合,每一種資料均附有問題意識(shí)明確、論述嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯啃詫?dǎo)言,這也成為本項(xiàng)文獻(xiàn)工作的一大特色。今次擇其數(shù)種,由整理者自述心得,就各類型文獻(xiàn)的特色及其史料價(jià)值,予以紹介說明。本文為該系列推送的第四篇。

《近代中外交涉史料叢刊》第二輯,上海古籍出版社2024年

1889年10月11日《申報(bào)》刊登袁保齡去世,靈柩自天津起運(yùn)回陳州的消息:

直隸候補(bǔ)道總理海防營(yíng)務(wù)處袁子久觀察因病逝世。筮期本月初四日舉襄扶柩回籍,喪儀并不煊赫。除平常執(zhí)事外,計(jì)銜牌數(shù)對(duì),有奉旨入城,奉旨照軍營(yíng)立功后賜恤等字樣。靈船停泊茶店口火神廟前,護(hù)以炮船兩艘云。

在并不煊赫的喪儀之后,由兩艘北洋炮船護(hù)衛(wèi)袁保齡棺槨自海路返回陳州,這也許是對(duì)袁保齡夙著勛勞的慰藉。在此后的40多天,11月28日,袁世凱自朝鮮發(fā)回家書,其中寫道“四叔大人靈柩已抵陳,大事了已太半,弟心事亦稍減”。也就是說,袁保齡靈柩在此時(shí)已經(jīng)抵達(dá)陳州袁氏墓園,與其兄袁保恒之墓相伴,安葬在其父袁甲三墓地之側(cè)。此刻居于朝鮮的袁世凱正是嶄露頭角之時(shí),風(fēng)勢(shì)頗盛,兩次家書中以“心緒大亂”“大事”來表達(dá)其對(duì)四叔父袁保齡去世的哀痛之情,袁保齡在其心目之中具有無可替代的位置。

1911年7月11日《申報(bào)》登載了以下消息:

五月初三日(中略)又奉諭旨。都察院代奏河南京官吏部右丞孫紹陽等呈稱,已故道員袁保齡勛勤卓著,遺愛在人,懇請(qǐng)宣付史館立傳一折。袁保齡生平事跡著宣付史館,附列袁甲三傳后。欽此。

李鴻章在光緒朝為袁保齡請(qǐng)恤的內(nèi)容得以實(shí)現(xiàn),而孫紹陽在宣統(tǒng)朝為袁保齡請(qǐng)求將事跡“宣付史館,附列袁甲三傳后”,并未得以實(shí)現(xiàn),及至民國(guó)時(shí)期開始編纂《清史稿》《清史列傳》等在內(nèi)的諸多人物傳稿中并未載有袁保齡傳記。從此,袁保齡的名字開始隱沒于近代歷史的汪洋大海之中。

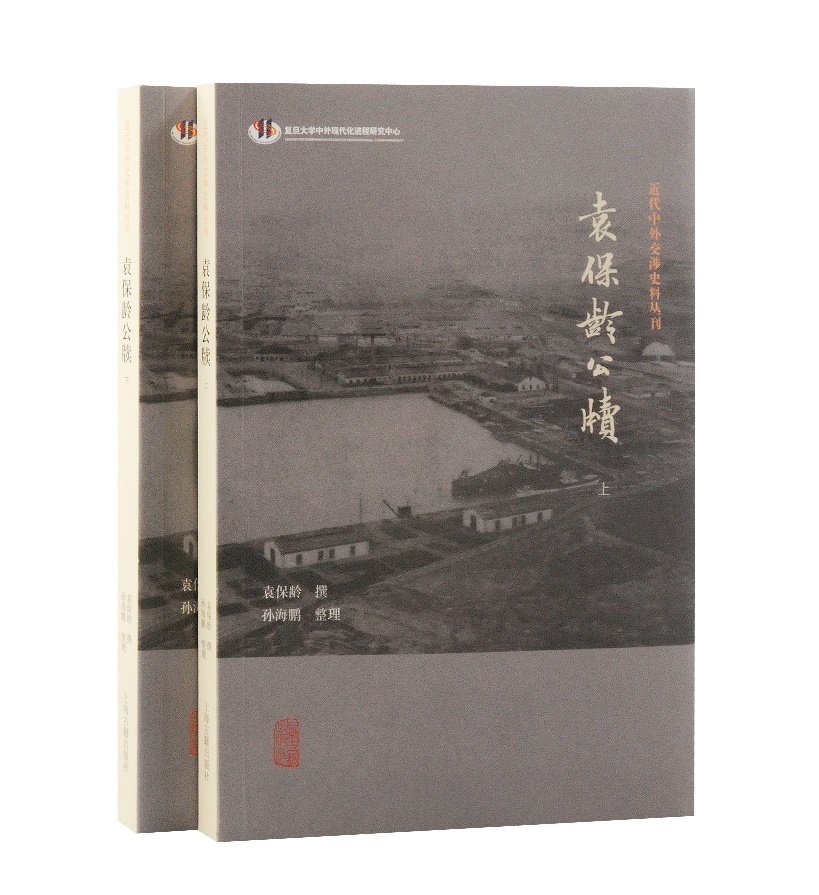

袁保齡著,孫海鵬整理:《袁保齡公牘》上下,上海古籍出版社2024年

一、袁保齡其人其事

袁保齡,字子久,一字陸龕。河南項(xiàng)城人。道光二十一年(1841)正月生。父袁甲三,字午橋,道光十五年(1835)進(jìn)士。以漕運(yùn)總督病卒于陳州,謚端敏。兄袁保恒,字小午,道光三十年(1850)進(jìn)士。光緒二年(1876),調(diào)刑部侍郎。次年,河南大旱,保恒受命襄辦賑災(zāi)事務(wù),遂因感染時(shí)疫遽卒于賑所,謚文成。族兄袁保慶(1825-1873),字篤臣,咸豐八年(1858)舉人。同治十二年(1873)卒于任所。

袁保齡(1841-1889)

光緒七年(1881),六月,直隸總督李鴻章以袁保齡“諳習(xí)戎機(jī),博通經(jīng)濟(jì),才具敏捷”疏調(diào)辦理北洋海防營(yíng)務(wù)諸差。光緒八年(1882)十一月,受命赴旅順口督海防工,兼辦水陸軍防務(wù)。

光緒九年(1883),與毅軍統(tǒng)領(lǐng)宋慶、天津鎮(zhèn)總兵丁汝昌、津海關(guān)道周馥、北洋沿海水陸營(yíng)務(wù)處道劉含芳、德員漢納根等人察勘妥籌,次第興作。自此,于旅順口開山浚海,壘臺(tái)設(shè)炮,工大費(fèi)巨,艱苦卓絕。中法戰(zhàn)爭(zhēng)期間,興筑炮臺(tái),自天津架設(shè)電報(bào)線纜至旅順,聯(lián)合水陸諸軍備戰(zhàn)。光緒十年(1884),十一月,朝鮮發(fā)生“甲申政變”,袁保齡于旅順口審時(shí)度勢(shì),籌濟(jì)策應(yīng)。李鴻章奏派袁保齡從子世凱駐朝鮮,總理交涉通商事務(wù)。光緒十一年(1885),旅順口興建海防工程次第竣工,凡軍械庫(kù)、陸軍藥庫(kù)、水師藥庫(kù)、子彈庫(kù)、煤庫(kù)、糧庫(kù)、官兵住房等庫(kù)房工程,電報(bào)局、魚雷營(yíng)、水雷營(yíng)、水陸弁兵醫(yī)院等局營(yíng)工程,旅順口諸要塞黃金山、嶗嵂嘴、威遠(yuǎn)、蠻子營(yíng)、母豬礁、饅頭山等炮臺(tái)工程漸次竣工,海防工程初具規(guī)模。是年八月,慶軍移防至金州大連灣及旅順口地區(qū),自此,旅順口陸軍有毅軍四營(yíng)、慶軍六營(yíng)、護(hù)軍兩營(yíng)等駐防。

光緒十二年(1886年),三月,與洋員善威就船塢施工用料、購(gòu)置設(shè)備、工程進(jìn)度等事發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。十月,受命與法商德威尼展開旅順口船塢第二期工程談判,是月下旬,與周馥在天津北洋行轅就法商包造旅順口船塢二期工程之事簽字畫押,猝發(fā)中風(fēng),左體偏癱。光緒十五年(1889),二月,張佩綸來訪。七月,病卒于天津寓所。十月底,歸葬陳州。李鴻章奏請(qǐng)照軍營(yíng)積勞病故例優(yōu)恤。詔從之,賜祭葬,贈(zèng)內(nèi)閣學(xué)士。

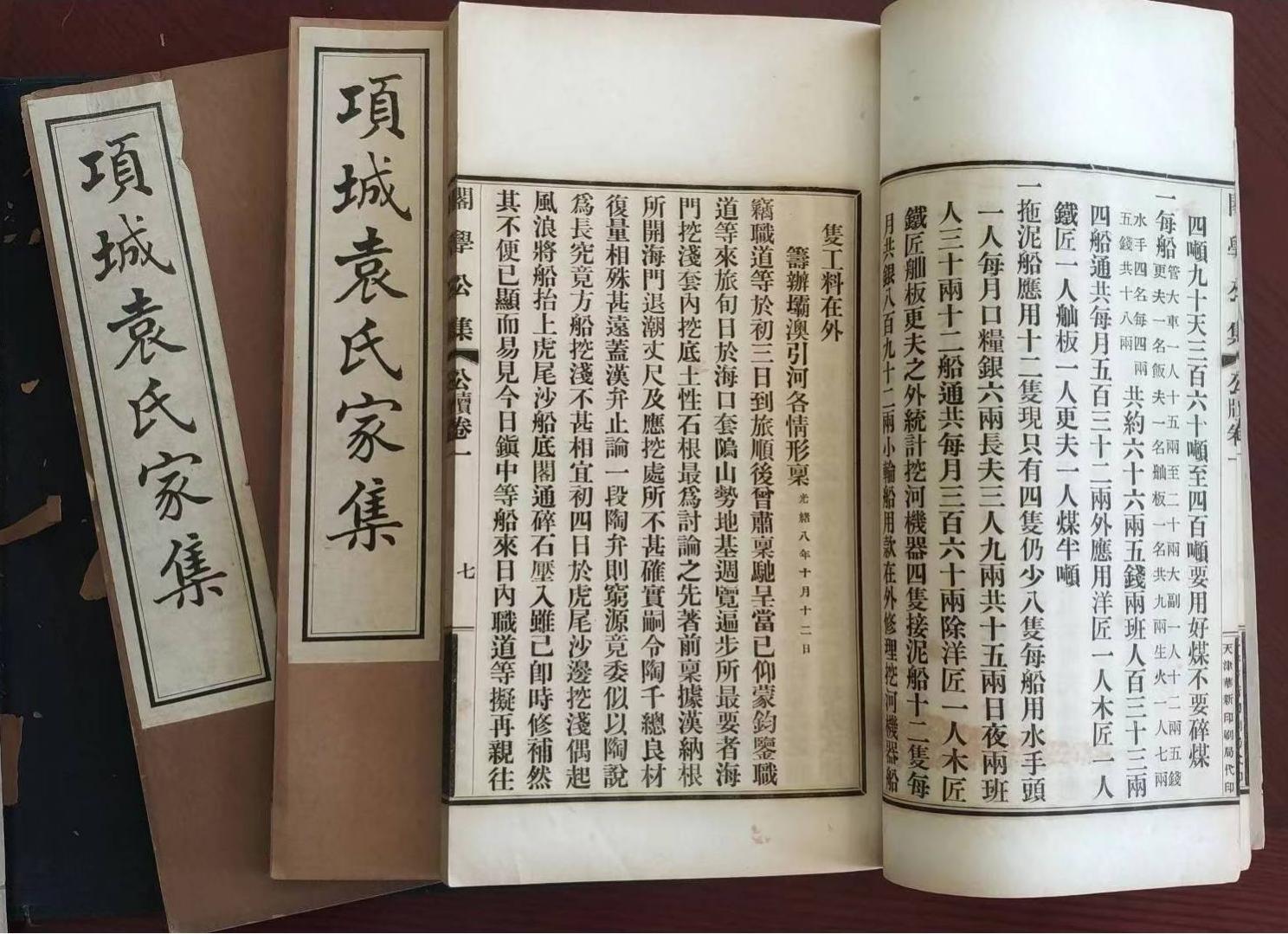

袁保齡去世之后,其生平經(jīng)歷已經(jīng)成為了文獻(xiàn)中一行行文字。至光緒三十年(1904),袁保齡第六子袁世傳決定編纂《項(xiàng)城袁氏家集》,自此將袁甲三、袁保恒、袁保慶、袁保齡等人的部分文獻(xiàn)編纂成集。聘請(qǐng)丁振鐸、陳善同兩位進(jìn)士擔(dān)任總纂,并且約請(qǐng)同為進(jìn)士的顧祖彭等人擔(dān)任校對(duì)。袁世傳敦請(qǐng)丁振鐸等人為編輯《項(xiàng)城袁氏家集》,歷時(shí)八年方才告成,有皇皇56冊(cè)之巨。作為《項(xiàng)城袁氏家集》中卷帙最多的部分,袁保齡《閣學(xué)公集》保存了較多與旅順口海防建設(shè)有關(guān)的文獻(xiàn),當(dāng)此書刊成之時(shí),距離袁保齡去世已有二十余年。

袁保齡《閣學(xué)公集》共20卷,包括卷首一卷、公牘十卷、書札四卷、書札錄遺一卷、文稿拾遺一卷、詩(shī)稿拾遺一卷、雪鴻吟社詩(shī)鐘二卷。

袁保齡《閣學(xué)公集》書影

公牘十卷中收錄自光緒八年(1882)九月十九日始,至光緒十三年(1887)十月二十日共計(jì)231篇公牘。內(nèi)容中除少數(shù)幾篇是向張樹聲稟報(bào)之外,其余均為向李鴻章請(qǐng)示匯報(bào)旅順口澳塢工程進(jìn)展情況以及北洋水陸軍防務(wù)事宜。公牘涉及到旅順口港口系列工程項(xiàng)目預(yù)算、簽訂合同、施工、驗(yàn)收、維護(hù),從國(guó)外采購(gòu)新式機(jī)器、武器的配置、使用,洋員交涉與中方施工人員管理,北洋船舶及施工物資調(diào)度調(diào)撥等內(nèi)容。

袁保齡公牘十卷非常集中地呈現(xiàn)出袁保齡在旅順口海防營(yíng)務(wù)處工程局任總辦時(shí)期的事功,將公牘與書札及《袁氏家書》中的相關(guān)內(nèi)容對(duì)讀,能夠比較詳盡地展現(xiàn)出彼時(shí)旅順口興造營(yíng)建過程以及袁保齡的個(gè)人理念,同時(shí),圍繞著旅順口海防工程建設(shè)這一主題的展開,袁保齡與李鴻章、張樹聲等主管上司,與李鴻藻、張佩綸、章洪鈞、張之洞等師友,以及和周馥、劉含芳、丁汝昌、漢納根、瑞乃爾、善威等人就海防建設(shè)協(xié)作與溝通等問題,庶幾構(gòu)成了一張光緒八年(1882)至十三年(1887)之間北京、天津、山海關(guān)、營(yíng)口、旅順口、大連灣、威海衛(wèi)、煙臺(tái),甚至包括朝鮮馬山、平壤等地在內(nèi)的錯(cuò)綜復(fù)雜的北洋網(wǎng)絡(luò)圖。另外,袁保齡任職旅順口海防營(yíng)務(wù)處期間,適逢朝鮮發(fā)生壬午、甲申兩次事變并且與中法戰(zhàn)爭(zhēng)糾纏于一起,以袁保齡為核心的旅順口海防營(yíng)務(wù)處因應(yīng)突發(fā)事件的全過程,在《閣學(xué)公集》中有比較詳盡的敘述。

1984年,臺(tái)北文史哲出版社出版了王家儉所著《中國(guó)近代海軍史論集》,是書收錄了《旅順建港始末(1880-1890)》一文。2008年,此文作為《李鴻章與北洋艦隊(duì):近代中國(guó)創(chuàng)建海軍的失敗與教訓(xùn)》中的第六章《軍港與基地的建設(shè)》第一節(jié)部分,由三聯(lián)書店出版。兩篇文字內(nèi)容略有修改。王家儉在文章中詳盡討論了旅順口建港過程,尤其是以《閣學(xué)公集》中公牘、書札部分為主要文獻(xiàn),第一次比較全面地論述了袁保齡及其團(tuán)隊(duì)在旅順口海防建設(shè)過程,客觀公允地評(píng)價(jià)了袁保齡的歷史貢獻(xiàn)。1991年,上海交通大學(xué)出版社出版了姜鳴所著《龍旗飄揚(yáng)的艦隊(duì):中國(guó)近代海軍興衰史》,此書出版二十余年以來,經(jīng)過作者多次補(bǔ)充修訂。其中多處涉及袁保齡之事,與王家儉不同之處在于,姜鳴將袁保齡置于更為廣域的近代歷史范疇內(nèi)展開討論,尤其是在“二李一張”之間,即袁保齡在李鴻藻、李鴻章以及與張佩綸之間所充當(dāng)?shù)莫?dú)特角色進(jìn)行了討論。自此,袁保齡再一次進(jìn)入近代史研究者的視野。

袁保齡公牘問世一百多年以來,迄今尚未有一個(gè)完整的整理本,偶爾為學(xué)者所征引,也僅限于某個(gè)有限時(shí)段或者地域,大抵將袁保齡鎖定于旅順口海防建設(shè)時(shí)期(1882-1887),尤其是局限于后期船塢工程。這無異于以管窺豹,作為北洋水師前期建設(shè)群體之一的旅順口海防工程團(tuán)隊(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)者,同時(shí)作為北洋水師前期防御體系構(gòu)建的主要參與者,從這兩個(gè)角度講,對(duì)袁保齡個(gè)人經(jīng)歷及其事功的研究無疑是缺失的。

二、袁保齡與旅順口海防建設(shè)

1882年11月11日,袁保齡從煙臺(tái)發(fā)出《暫借小輪應(yīng)用并請(qǐng)飭塢趕造稟》:

竊職道等于九月二十八日叩辭,敬聆鈞訓(xùn)后,于二十九日帶同在事員弁并邀同漢隨員納根等乘豐順輪船,三十日卯刻開行。仰蒙憲臺(tái)福庇,波平浪靜,駛抵煙臺(tái)。現(xiàn)經(jīng)換坐超勇快船,定于初二日卯刻開行赴旅,一切情形容俟到旅后續(xù)稟。

此時(shí),袁保齡即將迎來一個(gè)前所未有的歷史時(shí)期——“是年冬,赴奉天旅順口督海防工,兼辦水陸軍防務(wù)” ——全面接收旅順口海防建設(shè)工程。在家書中,袁保齡不無得意地表達(dá)了自己此刻宏圖初展的心境,“初三早九點(diǎn)鐘至旅順,停泊口內(nèi)。沿途微風(fēng)不動(dòng),波如鏡平。初次泛海,仰荷神庥,差以自慰。輪船不遇風(fēng),行大洋中,鼓輪破浪,亦真人生一壯游也”。并計(jì)劃在兩天之后“開輪周歷小平島、搭連灣、威海衛(wèi)各海口,周覽形勢(shì)”。 在此之前,袁保齡曾經(jīng)受李鴻章委派“奉檄履勘沿海,通籌形勢(shì)”,認(rèn)為旅順口“跨金州半島,突出大洋,水深不凍,山列屏障。口門五十余丈,口內(nèi)兩澳。四山圍拱,形勝天然,誠(chéng)海軍之要區(qū)也。于此浚淺灘,展口門,創(chuàng)建船塢,分筑炮臺(tái),廣造庫(kù)廠。設(shè)外防于大連灣,屯堅(jiān)壁于南關(guān)嶺,與威海各島,遙為聲援。遠(yuǎn)馭朝鮮,近蔽遼沈,實(shí)足握東亞海權(quán),匪第北洋要塞也”。其贊同李鴻章所確定的在旅順口營(yíng)建海防基地的方略,雖然對(duì)旅順口一地自然地理?xiàng)l件做為重要考量,但是袁保齡比較清楚水陸聯(lián)防的重要意義,且不囿于法侵朝變之一時(shí),也不局限于旅順口、威海衛(wèi)兩地北洋海防要塞,其將眼光拓展至東亞地區(qū),尤其是袁保齡對(duì)“海權(quán)”的認(rèn)知雖然并不十分明確,卻也難能可貴,不能說是卓識(shí),而遠(yuǎn)見尚是具備的。所以袁保齡在初到旅順口不久寫給李鴻藻的書札中說:

保齡于九秋之末,航海過煙臺(tái),十月初至旅順。此地形勢(shì),負(fù)山面海,可戰(zhàn)可守,若經(jīng)營(yíng)鞏固,則北洋水師方有歸宿,與登州附近各島為犄角之勢(shì),以固津沽而衛(wèi)畿輔,固不特遼沈屏蔽。通籌應(yīng)辦各工,由筑壩而浚澳,而船塢,而大小炮臺(tái)以及疏鬯海口,建庫(kù)儲(chǔ)械,布設(shè)水雷,聯(lián)外防于大連灣,屯堅(jiān)壘于南關(guān)嶺,用帑當(dāng)在三百萬,每歲舉五十萬為之六七年,或略有可觀。

袁保齡在寫給多位友朋的書札中均有過類似表述,不難看出其勃勃雄心。其核心內(nèi)容可視之為在興辦旅順口海防諸項(xiàng)工程同時(shí),側(cè)重于水陸聯(lián)防,并將此時(shí)尚是大海荒山,人煙稀少的旅順口視為新生城市,開始投入大量帑銀及人力物力,聘請(qǐng)洋員為顧問,浚海開山,購(gòu)炮練兵,“至是規(guī)劃建筑”。這可以理解為袁保齡對(duì)旅順口一地包括海防建設(shè)、民生建設(shè)等內(nèi)容在內(nèi)的總體建設(shè)規(guī)劃,此后5年時(shí)間里,袁保齡也一直按照這一規(guī)劃設(shè)想,在中外僚員及毅軍、慶軍、護(hù)軍等駐兵配合下展開了前所未有的大規(guī)模海防工程建設(shè)。

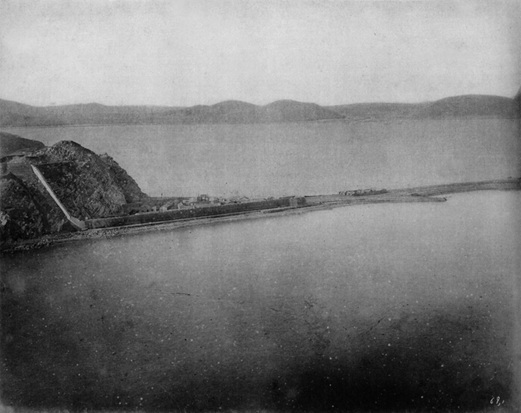

旅順口老虎尾半島西人字墻防御工程

袁保齡自光緒八年十月初三日(1882年11月13日)清晨抵達(dá)旅順口,至光緒十二年九月二十二日(1886年10月19日)在天津節(jié)署突然發(fā)病,旋留養(yǎng)于天津,前后總計(jì)5年時(shí)間。在此期間,“旅順建港的諸多重大工程,皆于其手中先后完成。由于工大事繁,不論在人事、經(jīng)費(fèi)與工程技術(shù)等方面,均曾遭遇到無數(shù)的困難,卒賴其赤忱、定見與魄力,始得一一克服”。 王家儉對(duì)任職旅順口營(yíng)務(wù)處工程局期間的袁保齡的這一評(píng)價(jià)頗客觀公允。

袁保齡接管旅順口海防建設(shè)之后,可將之分為三個(gè)階段,第一階段從光緒八年(1882)初冬開始,方興工建設(shè)的船塢輔助工程攔海大壩、石備壩等工程因中法戰(zhàn)爭(zhēng)而暫時(shí)停止。第二階段是從光緒九年(1883)至光緒十一年(1885),由于需要防御法艦北上,而轉(zhuǎn)為全力以赴修建黃金山、嶗嵂嘴、老虎尾等炮臺(tái)和魚雷營(yíng)、水雷營(yíng)、電報(bào)局等工程次第完工。第三階段是從光緒十二年(1886)初開始至是年十月袁保齡發(fā)病為止,這一階段主要是船塢建設(shè)工程,而此工程前期由袁保齡指揮施工,善威襄助,由于施工材料、技術(shù)等原因,袁保齡與善威之間發(fā)生爭(zhēng)執(zhí),無法順利施工,后期則與法國(guó)商人德威尼談判,擬包工給法商,所以船塢工程并未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

旅順口自然地理?xiàng)l件優(yōu)越,戰(zhàn)略位置重要,而氣候條件惡劣,加之人口稀少,各種資源均為匱乏,食物藥物、建筑物資、施工勞力嚴(yán)重稀缺,這對(duì)滿懷信心初到旅順口的袁保齡來說是前所未料的,其在給吳重熹(1838-1918)書札中不無擔(dān)憂地寫道:

不學(xué)之身于土木會(huì)計(jì)均非夙習(xí),加以停泊鐵艦、修建炮臺(tái),半須參用西法,與各項(xiàng)工程迥別,絕無軌轍可循,不知將來如何隕越。夙夜惴惴,若臨淵谷,公愛我深,其何以教我?

包括壩澳、船塢、炮臺(tái)、廠房等工程以及槍炮、艇船、魚雷、水雷等科技技術(shù)在內(nèi),袁保齡對(duì)此幾乎一無所知,因而其所面臨的情況更加嚴(yán)峻。旅順口海防營(yíng)務(wù)處工程局先后從德國(guó)購(gòu)買了大量機(jī)器及武器裝備,在挖泥疏浚海澳、營(yíng)造水雷營(yíng)、魚雷營(yíng)和諸多炮臺(tái)過程中,袁保齡需要借助于外籍顧問及其他工程技術(shù)人員。

旅順口海防建設(shè)工程中,港口修建費(fèi)用達(dá)到二百余萬兩白銀,炮臺(tái)、營(yíng)壘、廠房及槍炮、魚雷、水雷等配套設(shè)施和武器裝備費(fèi)用達(dá)一百多萬兩,總體花費(fèi)超過三百萬兩白銀。

船塢工程為旅順口海防建設(shè)核心工程之一,施工難度高,可資借鑒的施工經(jīng)驗(yàn)少,工程浩大,花費(fèi)甚巨,且時(shí)間緊促,不容再為拖延。面對(duì)如此艱巨的施工任務(wù),作為主其事的袁保齡事無巨細(xì),凡建塢工程中的一切施工規(guī)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、添購(gòu)機(jī)器、人事協(xié)調(diào)、監(jiān)理施工、溝通外員、物料調(diào)撥均需要其精心考量,每事具稟,逐一落實(shí)。而且需要隨時(shí)和位于天津的水師營(yíng)務(wù)處、海防支應(yīng)局、軍械局、機(jī)器制造局、大沽船塢等衙門的主要官員匯報(bào)工程進(jìn)度,協(xié)調(diào)人員配備,溝通器械有無,呈報(bào)稟牘,申請(qǐng)款項(xiàng),核算報(bào)銷,往來公牘不斷,身為旅順口營(yíng)務(wù)處工程局總辦的袁保齡所面臨壓力之大可想而知,“所盼樓船奮武,橫海宣威。焉得如李壯烈者數(shù)人而與之縱馳渤海乎”。袁保齡不辭辛勞,苦苦支撐。袁保齡素以辦事“得力”著稱,謹(jǐn)慎敦厚,勤勉踏實(shí),老成持重,辛苦異常,從光緒九年(1883)至光緒十一年(1885),是袁保齡一生中的高光時(shí)刻,幾乎沒有閑暇之時(shí),這一期間,袁保齡主要事功是圍繞著工程與布防展開。

袁保齡并不排斥西學(xué),但是由于其身處時(shí)代與從學(xué)經(jīng)歷,對(duì)西學(xué)并沒有系統(tǒng)了解,形成認(rèn)知空白。揣摩洋員意圖,分析審核施工方案,對(duì)于這位科舉出身的官員來說無疑是困難重重。光緒十二年十月(1886年9月)開始,周馥、袁保齡、劉含芳等人著手和法國(guó)承包商德威尼進(jìn)行旅順口船塢工程談判。也就是在此談判過程中,袁保齡積勞成疾,突然發(fā)病。

袁保齡與北洋同僚合影

在一次一次危機(jī)發(fā)生之時(shí),因?yàn)樵}g的職業(yè)身份和所處的戰(zhàn)略地理位置,責(zé)無旁貸地被卷入歷史的漩渦之中,就袁保齡個(gè)人來說,其兩年中所經(jīng)歷的無疑是宏大歷史中的緊張時(shí)刻,從袁保齡的敘述角度來看,又是碎片化的,帶有瑣細(xì)微小的歷史敘述特點(diǎn),無論如何,袁保齡還是用自己的記錄呈現(xiàn)出了并不完善的,也終究不可能完善的個(gè)人經(jīng)歷,此種呈現(xiàn),可視為袁保齡留給后人足夠廣域的討論空間。即便如此,袁保齡及其施工團(tuán)隊(duì),包括為數(shù)眾多的洋員在內(nèi)的海防建設(shè)先行者們卻開始隱入歷史的幕后。這些篳路藍(lán)縷,以啟山林的規(guī)劃者、建設(shè)者們,還有數(shù)以萬計(jì)的夫工、士兵,這些曾經(jīng)參與過旅順口海防建設(shè),并創(chuàng)造了那段被書寫了的歷史的人們,其所作所為,所思所感漸漸被忘卻。

袁保齡是一位“中等人物”式的人物,具有顯赫的家庭出身,卻沒有考中進(jìn)士;能夠獨(dú)當(dāng)一面,卻未能成為一方都撫;游走于“清流派”門墻,卻任職于“洋務(wù)派”系統(tǒng)之中;舊學(xué)有所積淀,思想?yún)s在新舊之間;掌管新式工程,卻不通新學(xué);做不成達(dá)官顯貴,又與一介草民相去甚遠(yuǎn),在袁保齡身上看到了各種順風(fēng)順?biāo)脑缒杲?jīng)歷,也裹挾著后期無盡的遺憾。

袁保齡遺留下一片和海防夢(mèng)想有關(guān)聯(lián)的冰冷建筑。從光緒八年(1882)開始的包括海門工程、庫(kù)房工程、電報(bào)局、魚雷營(yíng)、水雷營(yíng)、水陸弁兵醫(yī)院、炮臺(tái)工程、澳塢壩岸工程等數(shù)大項(xiàng)工程在內(nèi)的旅順口海防工程體系建設(shè),總耗資將近200萬兩白銀。僅炮臺(tái)工程一項(xiàng),包括了黃金山炮臺(tái)、嶗嵂嘴炮臺(tái)、老虎尾炮臺(tái)、威遠(yuǎn)炮臺(tái)、蠻子營(yíng)炮臺(tái)、母豬礁炮臺(tái)、饅頭山炮臺(tái)等13座炮臺(tái)環(huán)繞在旅順口周邊高山之巔,70余門各口徑大炮拱衛(wèi)著李鴻章精心設(shè)計(jì)的北洋水師“老營(yíng)”旅順口,就累計(jì)花費(fèi)白銀30余萬兩。這所有的遺產(chǎn)帶著袁保齡及其施工團(tuán)隊(duì)的夢(mèng)想,風(fēng)雨飄搖中,一場(chǎng)帝國(guó)中興的夢(mèng)想,幻滅于光緒二十年(1894)甲午之役。

三、結(jié)語:風(fēng)雨天涯夢(mèng)

晚清兩次海防籌議的時(shí)間為同治十三年(1874)至光緒十一年(1885)之間的11年。袁保齡出任旅順口營(yíng)務(wù)處工程局總辦的時(shí)間為光緒八年(1882)至光緒十五年(1889)之間的8年,后3年因病休養(yǎng),不再問事。將兩個(gè)時(shí)間段落相疊加,袁保齡作為北洋屬吏直接參與了從光緒八年(1882)至光緒十一年(1885)之間的海防籌議與海防工程實(shí)踐。自光緒十二年(1886)底,袁保齡因病不能任事,直至光緒十五年(1889)病逝,在近3年時(shí)間里,正是北洋旅順口海防建設(shè)工程驗(yàn)收并投入使用之時(shí),北洋水師亦在此時(shí)成軍。

由于袁保齡海防實(shí)踐經(jīng)歷時(shí)間較短,很難將其海防思想與實(shí)踐分期。事實(shí)上,袁保齡在旅順口的海防實(shí)踐正是在實(shí)驗(yàn)、調(diào)整、完善、總結(jié)的過程中同步完成的,具有明顯的探索性和不完整性。

袁保齡是晚清以來唯一的一位將自己的海防思想與海防建設(shè)實(shí)踐緊密結(jié)合在一起的官員。袁保齡既充當(dāng)了海防戰(zhàn)略規(guī)劃者,又充當(dāng)了海防工程建設(shè)者,他的海防思想中的危機(jī)意識(shí)、責(zé)權(quán)意識(shí)、體系意識(shí)、預(yù)見意識(shí)仍然值得當(dāng)代借鑒。袁保齡始終強(qiáng)調(diào)海陸并重、能戰(zhàn)能守的海防戰(zhàn)略思想,并以一座旅順口軍港實(shí)現(xiàn)了自己全部的海防戰(zhàn)略構(gòu)想。

與周馥、劉含芳、丁汝昌等人一樣,作為李鴻章北洋海防建設(shè)構(gòu)想的執(zhí)行者之一,袁保齡始終不渝地貫徹著將旅順口一地建設(shè)成為北洋水師“老營(yíng)”的設(shè)想。李鴻章先后八次赴旅順口考察,對(duì)此一地的重要性有十分明確的認(rèn)識(shí),“竊維渤海大勢(shì),京師以天津?yàn)殚T戶,于津以旅順、煙臺(tái)為鎖鑰”。 袁保齡對(duì)此認(rèn)知是異常清晰并敏感的,其研究海防工程的施工細(xì)節(jié),盡力使得旅順口機(jī)械修配、軍事配套設(shè)盡快完善——一如天津大沽,審察內(nèi)外形式,調(diào)撥更多的水陸防軍,建立一系列的規(guī)章制度,規(guī)范管理軍火庫(kù)、機(jī)械庫(kù)、水雷營(yíng)、魚雷營(yíng)和駐軍,籌備應(yīng)對(duì)隨時(shí)發(fā)生的戰(zhàn)事,以期達(dá)到李鴻章的戰(zhàn)略構(gòu)想,并能迅捷投入實(shí)戰(zhàn)。袁保齡始終強(qiáng)調(diào)水師、水雷、魚雷、炮臺(tái)、陸軍協(xié)同作戰(zhàn),互收攻守之益,這一考量是在御敵于洋面與防守于陸地的多角度設(shè)計(jì),實(shí)際上當(dāng)時(shí)旅順口海防設(shè)施的完備程度與陸防駐軍能力,尚不足以實(shí)現(xiàn)李鴻章、袁保齡的設(shè)想。

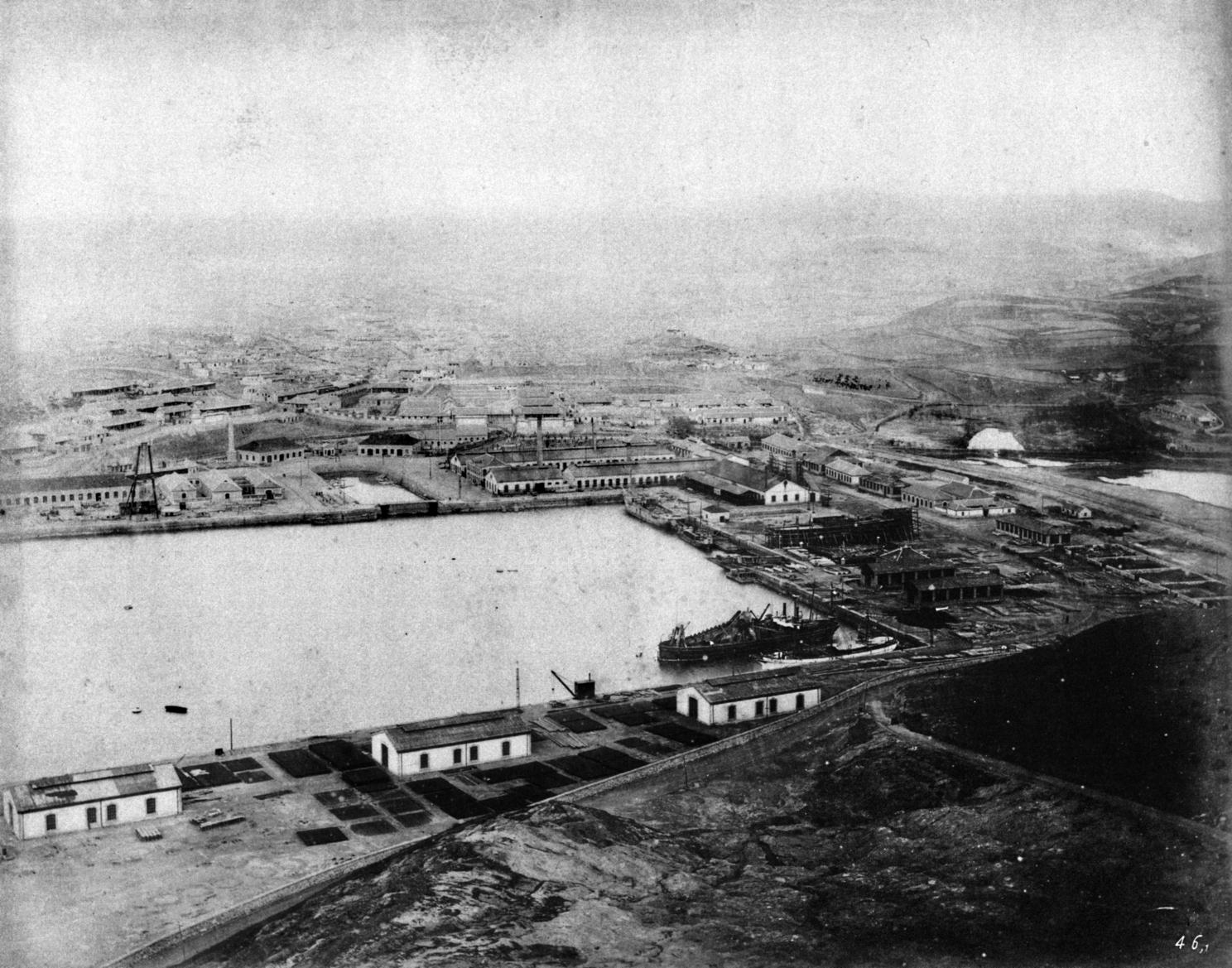

從黃金山炮臺(tái)俯視旅順口東澳與船塢

今日旅順口

袁保齡從朝廷中樞所在的內(nèi)閣,再到偏遠(yuǎn)地方所在的旅順口,從文化地理的角度來看,是一個(gè)與中央漸行漸遠(yuǎn)的過程。與之相反,在旅順口的袁保齡卻距離世界更近,其眼界呈現(xiàn)出了漸次拓寬之勢(shì),從旅順口一地出發(fā),放眼包括朝鮮、日本、俄國(guó)在內(nèi)的東北亞地區(qū),更為遼闊的認(rèn)知是在新式武器引進(jìn)過程中,洋員和洋商頻繁交往中的間接遠(yuǎn)望和想象。

袁保齡或許是在重新檢視已然失去了的那個(gè)輝煌帝國(guó)的幻影記憶,是遺憾,也是自信,或者說是補(bǔ)救,以及成仁取義的價(jià)值觀追求。這一點(diǎn)對(duì)袁保齡而言,即便是虛無縹緲的,無功而返的,也是很有人生意義的高尚舉措。袁保齡一直在嘗試一種可能——來自國(guó)家的訴求,來自袁甲三、袁保恒家族榮光的延續(xù)和期許。袁保齡用文字記錄的是表現(xiàn)層面的,作為呈現(xiàn)層面的還原過程卻需要更多的討論。從呈現(xiàn)層面分析,袁保齡的人生經(jīng)歷集中體現(xiàn)在了旅順口一地,其施工倫理,因應(yīng)態(tài)度,是在李鴻章等人駕馭之下的具體實(shí)施過程,可視之為一個(gè)被操縱和壓制的“中等人物”形象。在這一形象中,仰視袁保齡的上司,平視袁保齡的左右同僚,俯視袁保齡僚屬及眾多無名勞作者們,庶幾可重現(xiàn)并重建其生存的歷史環(huán)境。身處于中法危機(jī)、中朝危機(jī)之中的夢(mèng)想者們清醒地意識(shí)到危機(jī)的存在,如何長(zhǎng)久因應(yīng),并未作為一個(gè)問題被提出,而僅作為解決眼前問題的堵塞或者疏通方案而已。

“同光中興”的光環(huán)之下,是四處危機(jī)的浮現(xiàn),從某種意義上說,中興是危機(jī)的夢(mèng)想結(jié)局,危機(jī)則是中興的噩夢(mèng)開端,當(dāng)危機(jī)在不久之后如期到來之時(shí),例如光緒二十年(1894)及其以后的紛繁復(fù)雜事件,如一場(chǎng)早已預(yù)料到的狂風(fēng)暴雨席卷傾瀉而來,王朝的夢(mèng)想者們?cè)僖淮伍_始設(shè)想,在拒絕改變自我立場(chǎng)的前提下,圍繞著某一利益而形成的派系集團(tuán),掌控著暫時(shí)勝利者的優(yōu)先話語權(quán),重復(fù)以往圖以自強(qiáng)的經(jīng)驗(yàn)與既得利益,期待“中興”之夢(mèng)往復(fù)不絕。這正如同袁保齡在寫給錢應(yīng)溥的書札中所說:“時(shí)政極有振刷氣象,第恐文法太密,吏議太苛,庸庸者得以周旋無過,而豪杰之士終不獲一有展布。天下事阽危至此,若非得奇才異能相與共治,吾恐十余年后,老臣宿將志氣益衰,專靠一般精妙絕倫之小楷試帖未足當(dāng)此四方強(qiáng)敵也”。反思袁保齡在同治末年至光緒初年這一時(shí)期的事功,建設(shè)海防之雄心壯志與畏忌朝野參劾之膽戰(zhàn)心驚間存在著無法調(diào)和的矛盾,袁保齡很清楚終究會(huì)有一戰(zhàn),這一戰(zhàn)只是時(shí)間早晚,換言之只是朝廷在面對(duì)持久以來的外來尋釁者的時(shí)候如何抉擇,故此,袁保齡在與錢應(yīng)溥書札中的表述不無憂憤之情,其平生功業(yè)的歷史意義或許正在于此。