作家寧肯深入數學腹地,即將推出長篇小說《馮所在》 “文壇刺客”歸去來

作家寧肯有著“當代文壇刺客”的稱號。走進寧肯的書房,電腦屏幕上他的最新長篇小說《馮所在》剛剛完成第六版修改,他調整段落、潤色語言,為小說每一章增加小標題。他說,增加小標題就像給新聞起標題一樣,方便讀者閱讀,也讓小說更有節奏感。近日,在接受本報記者獨家專訪時,寧肯說,預計兩個多月后,這部小說就要正式發表、出版。

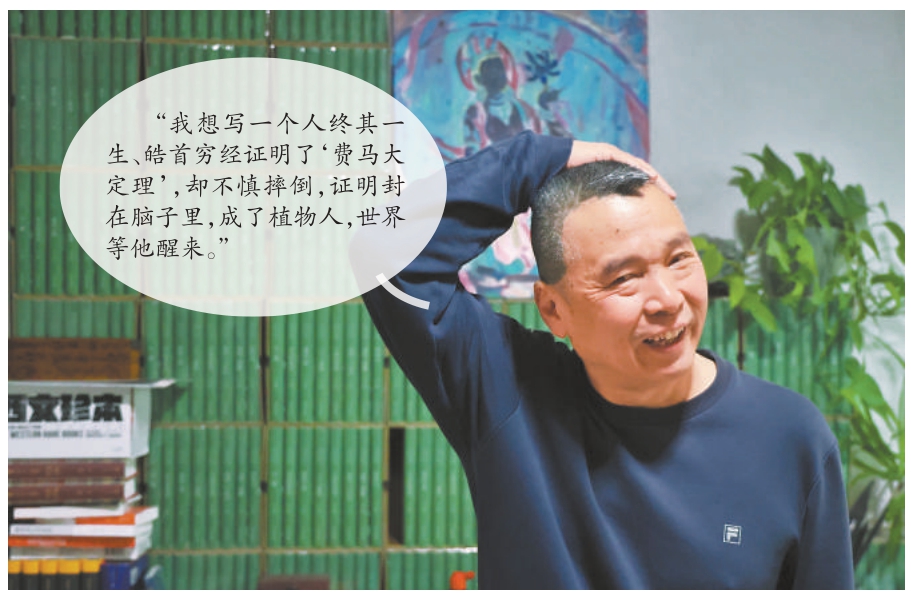

寧肯的身后是由《寧肯文集》組成的書墻。 北京日報記者 白繼開攝

內在的“不在場”是數學家共性

寧肯至今記得自己的兩次高考數學成績,第一次57分,第二次21分。寧肯第二次參加高考是1978年,“我復習了一年,但那年數學特別難,我就會做點四則運算,所以就考了21分。”

寧肯并未預料到,多年后他會以文學的方式與數學纏繞在一起,《馮所在》的主角人物原型是數學家馮康。“費馬大定理折磨人類350年,我考21分不算什么,我想寫一個人終其一生、皓首窮經證明了‘費馬大定理’,卻不慎摔倒,證明封在腦子里,成了植物人,世界等他醒來。”

寧肯與馮康的緣分要追溯到10年前——2015年,寧肯被中國作協拉進了中國科學院“創新報國70年”報告文學項目。當一位院士介紹馮康時,寧肯內心受到了巨大沖擊,“他在國際上名氣很大,但中國人幾乎都不知道。”寧肯說,馮康出身科學世家,會7門外語,喜愛文學藝術,“這個人一下把我一個數學盲擊中了,他的行為,他的數學家氣質,他將科學的傳統與人文的傳統相結合,這些都特別打動我。”

但和此前他與人合著的報告文學《馮康傳》不同,2021年開始動筆的長篇小說《馮所在》對于寧肯是個新挑戰,他需要真正深入數學腹地,真正走進數學家群體,去感受他們的喜怒哀樂。

2023年7月,首屆世界基礎科學大會在懷柔召開,寧肯想辦法參加大會。大會主持人是數學界的“諾貝爾獎”——菲爾茲數學獎得主丘成桐,與會者包括8位菲爾茲獎、4位圖靈獎得主以及50余位來自世界各國的院士。寧肯仔細捕捉著這些數學家的容貌、穿著、舉止、個性,在小說家眼中,這些遠比他們的專業語境重要得多。

不僅如此,寧肯還閱讀了大量與數學有關的書籍,他的書架上,《數學大師》《素數之戀》《最后的數學問題》《數學與人類文明》……這幾年最新購入的書都與數學相關。寧肯說,他最先看的是數學家丘成桐的自傳《我的幾何人生》,而對他寫作《馮所在》影響最大的則是《費馬大定理》。

這幾年,寧肯對數學家有了全新的認知。“內在的‘不在場’,是他們最大的共性。”在寧肯看來,數學家的邏輯性非常強,對于“非邏輯”非常厭惡和抵觸。但他們深知這種邏輯感導致他們對世界有著很強的疏離感,“數學家極其聰明,他們是人類的精英,掌握著人類的終極命運。”寧肯說。

書寫北京的愿望暗自生長

寧肯的書房有一面特別的書墻,20套《寧肯文集》整整齊齊又錯落有致地擺放著,如同一件裝置藝術,這是他從1982年創作至今的文學收獲。關于《寧肯文集》,上海文藝出版社推薦語稱,這是“當代文壇刺客”寧肯創作40周年紀念典藏版,全書既汪洋恣肆又細膩深情,知識面廣闊,扎根于北京話的敘述文字靈動大氣,準確傳神。

文集出版于2019年,收錄《天·藏》《蒙面之城》《三個三重奏》《環形山》《中關村筆記》《我的二十世紀》《說吧,西藏》《寧肯訪談錄》8部主要作品。寧肯2024年的新長篇小說《城與年》自然無法收入,但這部別具一格的作品,贏得評論家孫郁別有味道的評價:“反京味兒”“他似乎厭倦胡同里凝固的生活,神往的是出走的快慰:移動的火車、郊外的野樹,和無窮無盡的遠方”。

關于“反京味兒”一說,寧肯回應道,自己成長于上世紀70年代。他在書中呈現的京味兒是鹽堿化、板結化的,這和老舍筆下生活氣息濃厚的京味兒非常不一樣,所以就有著“反京味兒”的性質,“我當時所處那個年代,沒有糖火燒、豆汁兒,就是窩頭、咸菜、米面、大白菜。”但在寧肯看來,自己作品里的這種“反京味兒”,暗暗流淌在北京南城的故事里。

和許多北京作家并不一樣,在北京土生土長的寧肯最初并不愿意寫北京,甚至選擇逃離北京,“對北京太熟悉,熟悉到沒感覺,不知道寫什么。”于是,1984年,北京18中的老師寧肯遠赴拉薩,成為拉薩的一名中學教師,那一年寧肯才25歲。至今回想起來,寧肯認為這是一個英明的決定,“我的思想、世界觀、情感,都是在西藏定的型。”

西藏帶給寧肯的視覺震撼和心靈震撼,最初并未化作文字,他說自己曾一度陷入語言蒼白無力的境地,“我一直在尋找能震撼我的文字,別人可能就繞開了,但我繞不開,繞不開可能就變成像酒一樣,開始不斷發酵,不斷積淀。”最終,寧肯真正書寫西藏的長篇小說《天·藏》完成于2010年,而他離開拉薩也已24載。

歲月流逝,對于寧肯而言,他猛然發現自己書寫北京的愿望在暗自生長,于是,他嘗試先寫了回憶性散文集《北京:城與年》,再完成長篇小說《城與年》,他終于將目光投向那個鮮少被同輩作家涉及,但又充滿意義的20世紀70年代。“我們小時候老從琉璃廠出發,到永定門看火車,鐵道上還有畫石一樣的東西,我們拿回在馬路上面寫字。這是我經歷過的,我就寫在書里頭了。”

書就是把關著的窗戶打開

《我的三重奏》責任編輯謝錦很欣賞寧肯“當代文壇刺客”這一“綽號”,“所謂的刺客,是他帶著詩意向你一路走來,一路的劍雨讓你迷惑,等他到你眼前亮出哲學雪亮的刀鋒,你又被震驚了。”

從北京“出走”到拉薩;從文學“出走”到數學;從胡同“出走”到遠方,“出走”在寧肯的文學與人生中,始終無法繞開。“我好像一直不愿意在家鄉出人頭地,我的第一篇作品是在上海《萌芽》雜志發表的,我的文集是在上海文藝出版社出版的。”直到今年,他的最新中篇小說《鳥》計劃在《北京文學》發表,而這也將是他首次在《北京文學》發表作品。

與“出走”相比,“閱讀”對于寧肯而言同樣極為重要,“某種意義上來講,如果沒有閱讀,就沒有現在的我。”寧肯說,他這一輩子就是不斷地閱讀,不斷地探索自己,看不懂數學,難道還看不懂這個人嗎?“我自從看了數學書后,原有的西藏、北京、哲學、詩的角度現在又突然多了一個數學的角度。”在寧肯眼中,每個人都有很多窗戶,書就是把關著的窗戶打開,一個人越豐富,打開的窗戶就越多。

掃碼觀看采訪視頻