松本清張的世界

松本清張

一

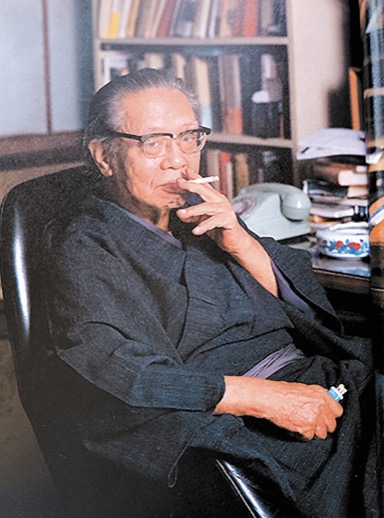

1983年5月25日至6月13日,由中國有關(guān)方面邀請,松本清張與朝日廣播特別節(jié)目報道組一行,沿著日本遣唐高僧弘法大師空海的足跡,訪問了上海、揚(yáng)州、鎮(zhèn)江、福州、西安、蘭州等地,尋訪密教傳播的途徑。在中國境內(nèi)的專題采訪全部結(jié)束后,6月8日到達(dá)北京,轉(zhuǎn)由中國作家協(xié)會接待,我到首都機(jī)場去接他。他個子不高,戴著黑邊眼鏡,長發(fā)灰白,話不多,可能旅途勞累,面容顯得有些憔悴。

雖是初次見面,但我并不覺得陌生,因?yàn)槲易x的第一本推理小說就是他的《點(diǎn)與線》。他構(gòu)思精巧,推理嚴(yán)密,情節(jié)生動,結(jié)局出人意料,但又在情理之中,令人拍案叫絕。閱讀時,有一種與罪犯,實(shí)際上是與作者斗智斗勇,一爭高下的興奮和快感。從此我對起源于美國、發(fā)展于英國、流行于日本的推理小說產(chǎn)生了濃厚興趣,不僅看,還先后翻譯了松本的《鬼畜》、西村京太郎的《照片之謎》、山村美紗的《密室》等,而且愛烏及屋,后來還溯源追本,擴(kuò)展到英美法等國,主編了五卷本《世界偵探推理小說名著精選》,由長征出版社出版。

松本是日本推理小說社會派的創(chuàng)始人,在日本乃至世界文壇,均有盛名。但朋友對我說,他性格孤僻,脾氣古怪,沒有朋友,像一只孤獨(dú)的狼,獨(dú)來獨(dú)往,我行我素,所以建議我接待時格外小心。不過近距離接觸觀察后,我覺得他雖然固執(zhí)任性,但并非洪水猛獸,是個不難相處,還有幾分可愛的小老頭。

他給我最突出的印象是時刻在思考,在工作。坐在汽車?yán)铮]著眼,不知在想什么,有時從懷中掏出個黑色小本本寫幾個字,之后又閉上眼,繼續(xù)沉思默想。他是第一次來中國,第一次到北京,但在他臉上看不到好奇、興奮、驚訝,對窗外的街樹,自行車的長龍,來往的人群,火紅的落日,暮靄中的古建筑,似乎毫無興趣,連眼都不睜。

我在根據(jù)他的要求編制日程時,就覺得有點(diǎn)怪。身為作家,在北京的活動,重點(diǎn)不是文學(xué),而是歷史,但又不去故宮和長城——大凡第一次訪華的外賓,故宮和長城往往是首選,而他卻只字未提。他住在北京飯店,離故宮很近。有一次,我無意中說,沿著長安街,安步當(dāng)車,就可進(jìn)入那金碧輝煌的古代建筑群,領(lǐng)略皇家氣象。他似乎有點(diǎn)心動,說“是嗎?”,但沉吟了一下,再無下文。根據(jù)我的觀察,他不是不想去,而是沒有時間。他每天除必須完成原定的項(xiàng)目并詳細(xì)記錄外,還要為四家報刊寫連載,就像上滿了發(fā)條的鐘表,一分一秒不停地走著。他說他每天清晨四點(diǎn)鐘起床,在頭腦最清醒時,把最新鮮的印象寫出來。還說他最大的享受,就是每天睡個午覺,哪怕只睡二十分鐘。

回國前夕,他說:“這次到中國來,收獲很大,但遺憾也很多。比如我有一本貴國人民美術(shù)出版社出版的《唐永泰公主墓壁畫集》。這些壁畫在日本展出時,我去看過,覺得與日本高松冢的壁畫有相似之處。日本出土的與高松冢同時期的壁畫很呆板,獨(dú)有高松冢的壁畫層次分明,形象生動,有遠(yuǎn)近感。我懷疑日本的畫師可能見過中國的壁畫,或者知道中國壁畫的秘訣,這是一個極有趣的歷史懸念。我雖然到了西安,可惜沒有時間去看,失之交臂,實(shí)在可惜……”看他那樣子,就像一個沒有完成家庭作業(yè),或丟失了心愛玩具的孩子,滿臉懊惱沮喪。

我說,您下次來,不要做工作旅行,就專程休閑游覽。當(dāng)您站在長城高高的烽火臺上,望著蒼茫大地,崇山峻嶺,藍(lán)天白云,肯定思潮洶涌,說不定會寫出一本以中國為舞臺的震驚世界的小說來。他苦笑道:寫不完的文章,還不完的筆債,誰知還有沒有下次呢?話語中透出幾分淡淡的感傷和無奈。

松本1909年生于北九州小倉市的小販家庭,家境貧寒,小學(xué)畢業(yè)后就開始為衣食奔波,當(dāng)過服務(wù)員,街頭小販,學(xué)徒,制圖工,批發(fā)販賣過掃帚。他愛看小說,為了賺取稿費(fèi)養(yǎng)家糊口,他靠刻苦和毅力,自學(xué)成才,并以驚人的勤奮,取得了驚人的成就,獲得了驚人的收入。僅以1960年為例,他的純收入為3842萬日元,約折合當(dāng)時的人民幣27萬元,納稅2500萬日元,收入和納稅均居日本作家之首。日本的所得稅較高,最高稅率可達(dá)百分之四十五,此外還有地方稅等多項(xiàng)稅種,所以精明的作家覺得稿費(fèi)版稅收入可以保證優(yōu)裕的生活就不寫了,但他照寫不誤,實(shí)際上等于為稅務(wù)局效力,結(jié)果活生生地把手寫壞了,手指神經(jīng)痛,痙攣,無法握筆,而連載不能停,只好改為口述,由速記員記錄,修改后再發(fā)表。一個名叫福岡隆的速記員,專門為他工作了九年。

二

他到北京的第一件事,就是去考古研究所拜訪考古學(xué)家夏鼐、王仲殊,討論三角緣神獸鏡的問題。

三角緣神獸鏡是日本出土的銅鏡,上有“景初三年”“正始元年”“銅出徐州、師出洛陽”的銘文。這種銅鏡,在中國卻沒有發(fā)現(xiàn)。鏡上的年號,是魏的年號,洛陽也是三國時期魏的首都,所以日本史學(xué)家認(rèn)為這種銅鏡是魏國為倭人特制的,從中國輸入的,稱為舶載鏡。但中國考古學(xué)家王仲殊說,在中國,雖然有大量銅鏡出土,但始終未見一面三角緣神獸鏡。由于銅鏡的圖案與長江下游吳國的銅鏡圖案相同,于是推斷可能是吳國工匠渡海到日本制造的。這一論點(diǎn)與松本清張的看法相似,所以一到北京,他就迫不及待地訪問考古研究所,與中國的考古學(xué)家交換意見。

在中國歷史博物館,他匆匆忙忙地向前走,什么新石器舊石器一律不看,只找出土的兵器和農(nóng)具。我不知他要干什么,緊跟其后,一直跑到漢代出土的兵器前,他才停下腳步,臉上透出欣喜的微笑,興高采烈地說:“鐵,古稱惡金,用以區(qū)別被稱為美金的銅,在中國東周時代就出現(xiàn)了。但春秋時代出土的兵器和農(nóng)具,幾乎全是青銅器,到了西漢,出土的大都是鐵器,這充分證明,鐵器的普及推廣及大量使用,是在西漢至東漢。今天終于見到了實(shí)物,這對于我寫歷史題材的作品,極其重要……”

在北京飯店,他與周揚(yáng)、馮牧討論日本無產(chǎn)階級文學(xué)史。他認(rèn)為日本的普羅文學(xué)之所以衰落,除社會原因外,還有作品本身的千篇一律,抓不住讀者。他說任何小說,包括流傳至今的世界名著,前提都必須是好看有趣,具有激動人心的藝術(shù)魅力,否則就沒有人看,就沒有價值和意義。他原本是以純文學(xué)登上文壇的,但未幾則改弦更張,擺脫純文學(xué)對社會和人生缺乏深刻挖掘的弊病,轉(zhuǎn)而寫屬于大眾文學(xué)的推理小說,利用這種讀者喜聞樂見的形式寫社會,寫政治,寫歷史,寫現(xiàn)實(shí)的黑暗丑惡。

他與姚雪垠討論歷史小說時,姚老說要深入歷史,超越歷史。他贊成深入,但反對超越,說超越就失去了真實(shí)性,而真實(shí)是文學(xué)的生命。談及隋煬帝時,姚老說他開鑿大運(yùn)河,勞民傷財,禍國殃民。松本說大運(yùn)河溝通了南北交通、經(jīng)濟(jì)和文化,促進(jìn)貿(mào)易發(fā)展,是有功的。姚老說,供養(yǎng)眾多的貴族和官吏,是當(dāng)時壓倒一切的中心任務(wù),其經(jīng)濟(jì)文化作用,是過了若干年后才看出來的。他當(dāng)即反駁說:陸運(yùn)困難,大運(yùn)河的經(jīng)濟(jì)作用當(dāng)時不就顯示出來了嗎?怎么是后來才看出來的呢……

他坦率直爽,對現(xiàn)實(shí)、歷史、文學(xué),怎么想就怎么說,直言不諱。

我問他,一個小說家,為什么對歷史情有獨(dú)鐘?他說現(xiàn)在是從過去來的。不懂歷史,也很難看清現(xiàn)實(shí)。為了探索日本文化的精神,日本人的意識構(gòu)造和文化性格,生活態(tài)度和審美情趣,必須穿越現(xiàn)實(shí),到古籍史海中去尋找答案。他強(qiáng)調(diào),不僅要讀日本史,還要讀世界史、民族學(xué)、民俗學(xué)、宗教學(xué)、地理學(xué),有條件的地方最好去實(shí)地考察,之后融會貫通,去偽存真,去粗取精,并注入當(dāng)代血液,得出自己的結(jié)論。他的《古代史疑》《昭和史挖掘》(13卷)、《小說日本藝譚》《清張通史》(六卷)等等多種著作就是這樣寫成的。雖然學(xué)界不一定接受他的觀點(diǎn),但他言之鑿鑿,自信滿滿。他說史海鉤沉,切忌人云亦云,尤其要警惕那些故意歪曲誤讀文獻(xiàn)的別有用心的偽學(xué)者,把你引入歧途。

三

松本清張在北京訪問五天,我一直給他當(dāng)翻譯,同時還兼任“秘書”和“貼身保鏢”,車前馬后,忙得不亦樂乎。

他知識淵博,視野廣闊,為了跟上他的思路,努力準(zhǔn)確轉(zhuǎn)達(dá)他的本意,我做了不少功課,筆記本上寫得密密麻麻,黑乎乎一片,對于可能遇到的各種問題,也未雨綢繆,做了預(yù)案——

推理小說的前世今生:推理小說就是偵探小說,因日本漢字改革,大大壓縮了漢字,偵字被廢止,文藝界用推理小說代替原偵探小說的稱謂,兩者之間只有文字上的差異,而在概念上并無本質(zhì)區(qū)別。1920年,日本創(chuàng)刊專門翻譯介紹歐美偵探小說的雜志《新青年》。1923年江戶川亂步在該刊發(fā)表了《兩分錢銅幣》,之后這種小說逐漸興盛。

日本推理小說的門派:本格派(正統(tǒng)),就是以邏輯推理為特征。以江戶川亂步為代表。變格派,是以科學(xué)幻想、變態(tài)心理、陰森恐怖、荒誕離奇為特點(diǎn),以橫溝正史為代表。社會派,以真實(shí)為文學(xué)的生命,以暴露為小說創(chuàng)作的原則,著重對人物性格的刻畫,分析隱藏在犯罪背后的根源,探求社會的影響和罪犯的思想發(fā)展脈絡(luò),揭露日本的種種弊病,以松本為代表。

松本在中國的影響:1965年,他的《日本的黑霧》就被譯成中文出版,之后陸續(xù)出版了《點(diǎn)與線》《砂器》《隔墻有眼》《波浪上的塔》《真與假》《奇特的報告》《斷碑》等等長短篇十幾部,其文字簡潔干凈,淺顯易懂,在中國,凡是學(xué)日文或喜歡日本文學(xué)者,無人不曉……

由于準(zhǔn)備充分,翻譯工作比較順利,沒有卡殼翻車。而所謂秘書工作,實(shí)際上就是隨時提醒他該做什么,避免誤時誤事,張冠李戴,鬧出笑話。別看他談起歷史文學(xué)滔滔不絕,但他記不住數(shù)字、人名、地名。他多次小聲叮囑我:“我不是外交家,對應(yīng)酬交際感到頭疼,所以什么時候我應(yīng)該講話,提誰的名字,你要告訴我。”看他那局促不安的樣子,我開玩笑說,請先生放心,我保證萬無一失,即使您說錯了,我翻譯時也會為您悄悄地更改過來!他笑了,而且笑得很開心。

最讓我頭疼的是做他的貼身保鏢。在國際上,他被譽(yù)為與柯南道爾、阿加莎·克里斯蒂齊名的推理巨匠;在日本,他是與江戶川亂步、橫溝正史齊名的推理大師,也是唯一一個以推理小說步入經(jīng)典文學(xué)殿堂的小說大家。在北京訪問時,凡是有日本團(tuán)隊(duì)出沒的地方,我就提心吊膽。他一旦被發(fā)現(xiàn),就有人尾隨其后,或要簽名,或欲合影,或拍照,或圍觀,就像發(fā)現(xiàn)了什么珍稀動物一樣,嘰嘰喳喳,指指點(diǎn)點(diǎn)。平素矜持而講究禮儀的日本人,此刻一反常態(tài),興奮而激動。雖然這是日本人的事兒,我不能干涉“內(nèi)政”,但他是我們的客人,萬一有點(diǎn)閃失,我們擔(dān)待不起,于是緊隨其后,寸步不離,或當(dāng)保鏢護(hù)衛(wèi),或當(dāng)向?qū)ч_路。而松本似乎早已習(xí)慣這種場面,把帽子拉低,蓋住大半個臉,目不斜視,一聲不吭,大步流星,匆匆而過,有時甚至可以說是“落荒而逃,抱頭鼠竄”。在中國尚且如此,倘若在日本,被粉絲們圍追堵截,想必更加狼狽不堪!看來,人的名氣太大,未必是好事,有時甚至是麻煩、災(zāi)難。

四

松本清張離開北京回國那天,我去送行,與松本清張夫婦還有他們的女兒,同坐一輛紅旗轎車。他一聲不響,閉目養(yǎng)神。突然,他好像想起了什么,手習(xí)慣地向西服口袋伸去。可這次他掏了半天也沒有找到小本本,于是又急忙拉開隨身攜帶的手提包,把里面的東西翻了一遍,還是沒有,他火了,氣呼呼地說:“你動過我的東西沒有?”夫人小聲說:“今天早晨收拾行李時動過。”他臉漲得通紅,聲色俱厲:“我不叫你動,你偏動,筆記本哪里去了?”夫人心平氣和地說:“肯定在行李里,不會丟的。”可是,他卻不依不饒,就像一個任性固執(zhí)的孩子,心愛的玩具找不到了,非要馬上找出來,抱在懷里不可,怎樣哄、怎么勸都無濟(jì)于事。他沒完沒了,全然不顧車?yán)镉型馊恕7蛉松钪钠猓餍圆辉倮硭嗡┼┎恍荨?/p>

松本夫人直子,佐賀農(nóng)家女,小學(xué)畢業(yè),性格爽朗,賢惠能干。她說她與松本結(jié)婚是老師介紹的。他們初次見面時,介紹人說他是印刷所的“米柜”,臺柱子。直子家里有地,她母親擔(dān)心她嫁給一個窮小子,有病有災(zāi)時,連口飯都吃不上。但她想,人家既然叫他米柜,跟著他總不至于餓肚子吧?

她說:松本興趣廣泛,但無論做什么事,都用心,都要做到最好,做到極致。他喜愛競爭,參加過攝影、講演、廣告設(shè)計等比賽,還拿過獎。他的小說《西鄉(xiāng)鈔票》就是為《周刊朝日》百萬人小說征文比賽寫的。那時,一家七口,日子艱難,他想得到一筆獎金貼補(bǔ)家用,但因?yàn)楦F,買不起鋼筆和稿紙,就用鉛筆在粗糙的印刷紙上寫。夜深了,為了不影響別人,他站在廚房里寫。口渴了,喝一口涼水。燈光暗淡,他的眼睛不好,常常寫串了行。就這樣,他的這篇小說得了個三等獎,獎金十萬日元。當(dāng)時這可是一筆巨款。寫《某〈小倉日記〉傳》時,沒有朋友商量,一個人悶著頭寫,寫得怎么樣,自己也不知道。他叫我看,之后一個勁地問:怎么樣,這樣行嗎?我覺得故事挺好,但又說不出個所以然來。中芥川獎的消息,他根本不信,后來又給別的報社打電話核實(shí)了一遍,他才信了。

他發(fā)現(xiàn),手里的筆,可以使全家過上好日子,于是辭職回家,專事寫作。他是工作狂,整天呆在書房里,不是看書,就是寫作,家事什么都不管,不要說柴米油鹽,就是蓋房子,四個兒女上學(xué)、結(jié)婚這些大事,他也不問不聞。他天天工作,沒年沒節(jié),每年僅在他生日那天,全家團(tuán)聚,休息一天。他的人生信條是工作到最后一息,為讀者寫出更多更好的作品。

他是獨(dú)生子,從小生活能力就極差,衣服上盡是灰塵和吸煙燒的窟窿,甚至穿反了,他也不知道。外出時,接他的車子來了,他還沒刮胡子,沒換衣服,沒梳頭。他一邊往外走,我一邊為他梳頭,整理衣服。不管是講演會還是與名人對談,他總是邋邋遢遢,忙亂不堪。他手不離煙,一根接一根,書房里總是煙霧彌漫,嗆得人喘不過氣來。夏天還好,衣服薄好洗,冬天的衣服太厚,從胸口到膝蓋臟得一塌糊涂,沒法洗,只能扔掉,每年冬天至少要為他準(zhǔn)備兩三套新衣……

——看樣子,他在夫人的眼中,只是個聰明任性而又麻煩不斷的大孩子……

五

在東京都杉并區(qū)高井戶一條幽靜的小巷里,有一棟帶有很大庭院的豪華宅邸,但門牌與眾不同,只寫“松本”這個姓,無名,想必是為了避免慕名者的騷擾,但這里卻是中日作家交流的場所。遠(yuǎn)在1963年12月1日,巴金曾與冰心、嚴(yán)文井、馬烽、謝覺民來此拜訪,巴老在日記中寫道:“去拜訪松本清張,談得較深,他主動地談到中蘇分歧,談到一點(diǎn)才動身回旅館。”(《巴金全集》第25卷323頁人民文學(xué)出版社1993年版)后來,張光年、杜宣、劉心武、葉渭渠、唐月梅等中國作家和學(xué)者也曾應(yīng)邀來訪。

我們穿過花木蔥蘢的庭院,由兩位女傭引入寬敞的客廳。客廳當(dāng)中是一組咖啡色意大利皮沙發(fā),中間擺著茶幾,墻角有一個大玻璃柜,里面擺著身穿盔甲的日本古代武士偶像。對面墻上,掛著一幅油畫,下面陳列著陶俑、唐三彩馬和仕女俑。靠窗的地方,擺著兩盆盛開的君子蘭。

松本清張穿著深藍(lán)色的和服走進(jìn)來。他沒有認(rèn)出我,依次和大家握手后坐下來,興致勃勃地談起了中國的唐詩宋詞和永樂大典,之后領(lǐng)我們參觀他的藏書樓和書房。

他的藏書樓,像一座小型博物館,不僅收藏日本的、外國的古今歷史、經(jīng)濟(jì)、哲學(xué)、地理等書籍,也陳列著中國、中東、波斯、印度、南洋的石雕、瓷器、古錢、字畫、拓片、金石等文物古玩。特別是那個專門收藏文物的房間,塞滿了各國史書典籍、出土文物,還有古銅鏡和直徑近一米的銅鼓等青銅器。

他的書房寬敞明亮,但有一股濃烈的煙草味。書架上的書,一律黃色,想必是煙熏的。桌子上放著臺燈、電話機(jī)、煙灰缸,稿紙放在書桌中間一塊有一定斜度的臺子上,四周堆滿了稿紙書刊雜志資料。想必我們來時,先生還在這里工作。

他送給我們他的新作《探索密教之源》做紀(jì)念。題簽時,他用毛筆,而且正襟危坐,一絲不茍,有一種莊重嚴(yán)肅的儀式感,之后鈐蓋印章。一位懂書法的作家說,他的字寫得不錯,肯定臨過帖。夫人直子進(jìn)來送水果,一眼就認(rèn)出了我,忙施禮問好。松本清張驚訝地看著她說:“怎么,你認(rèn)識?”夫人說:“前年在北京時,不是陳先生當(dāng)翻譯嗎?”“真的嗎?我一點(diǎn)兒也記不得了,”他爽朗地笑著說,“我這個人,總是記不住人,對不起,失禮了。”

1992年8月4日,松本清張因肝癌病故,享年八十二歲。他創(chuàng)作四十二年,留下近千部作品,全集長達(dá)66卷,在日本總銷售量達(dá)六千萬冊以上。同時,他的很多作品被譯成各國文字,在世界廣泛傳播,數(shù)量之大,難以勝數(shù)。他打破了日本文壇對大眾文學(xué)的鄙視,以作家、學(xué)者的雙重身份,以作品的數(shù)量和質(zhì)量的雙重優(yōu)勢,完成了推理小說質(zhì)的飛躍,開創(chuàng)了推理小說的黃金時代。

如今他已經(jīng)逝世三十多年,但日本各大書店,仍有他的專柜,電視臺也不時播放由他的作品改編的電影電視劇,他的名字,不僅留在日本文學(xué)史上,也銘刻在各國讀者的心中。

2025年3月24日