魯迅與頂頭上司夏曾佑

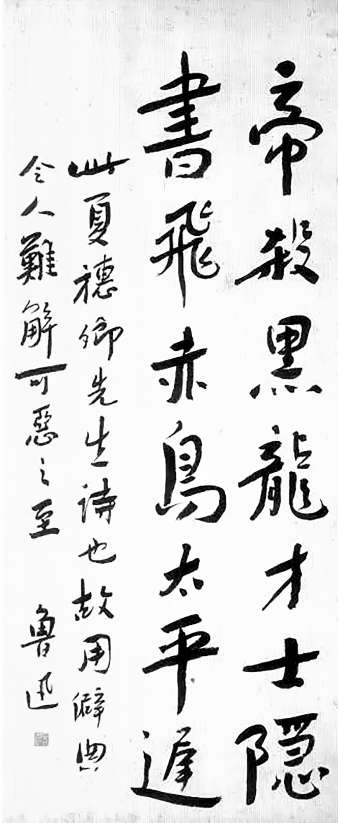

魯迅錄夏曾佑詩聯書法作品 北京魯迅博物館藏

關系頗近的同鄉朋友

提起夏曾佑,估計很多人第一反應都是魯迅1913年9月28日寫在其日記中的一段話:“昨汪總長令部員往國子監,且須跪拜,眾已嘩然。晨七時往視之,則至者僅三四十人,或跪或立,或旁立而笑,錢念敂(kòu)又從旁大聲而罵,頃刻間便草率了事,真一笑話。聞此舉由夏穗卿(即夏曾佑)主動,陰鷙可畏也”。1912年5月,中華民國教育部正式成立,其中社會教育司的司長是夏曾佑,這個司下屬兩個科室,其中一科負責科學美術,科長是魯迅。

早在同年6月,袁世凱發布了《尊孔祀孔令》,所以才會在9月28日要求教育部官員到孔廟祭祀的事情。1978年,魯迅研究專家王景山從魯迅日記中的“陰鷙可畏”看出了魯迅對于夏曾佑“遺老氣息”的不滿,王景山還談到“此后魯迅和夏的交往也就日益稀少了”,但實際情況究竟如何呢?

通過魯迅日記可以看到,第一次祭孔發生在1913年9月28日,但在1913年至1914年間,魯迅還如往常一樣經常去夏曾佑家吃飯、喝酒,關系的確是超越了一般的同事。例如:1914年5月9日,魯迅在日記中言“夏司長治酒肴在部招飲,同坐有齊壽山、錢稻(孫)、戴螺舲、許季上,八時回寓”。不僅如此,當年12月份,魯迅還與夏曾佑一起去琉璃廠買書。此外,1915年魯迅還把剛剛印完的30冊《百喻經》分別贈送給許季上、許壽裳、戴螺舲和夏曾佑,魯迅之所以印《百喻經》是為了祝賀母親六十大壽,此外是認為“佛藏中經,以譬喻為名者,亦可五六種,惟《百喻經》最有條貫”,如果真是與夏曾佑的交往“日益稀少”,又何必送書呢?

魯迅與夏曾佑的往來日益減少的真正時間點是1915年下半年,因為夏曾佑從教育部社會教育司司長轉變為京師圖書館(現在的國家圖書館前身)專任館長。根據1915年8月1日《政府公報》中的《大總統令》可以了解,夏曾佑轉為館長的準確時間應該是1915年7月底。即便不在一起工作,1916年2月29日,魯迅仍在日記中記載“下午往夏先生寓”;1924年5月1日,魯迅又在日記中記下“下午夏穗卿先生訃來”,此后8日又親赴靈堂“下午往吊夏穗卿先生喪”。如果魯迅真的不認同夏曾佑,欲與之分道揚鑣,不提就罷了、不見就罷了,但他們之間依然還是有著正常的往來。

學者沈尹默在1956年《文藝月報》上撰寫的文章《魯迅生活中的一節》談到:“夏先生本是積學之士而又有維新思想的一位年長的人,魯迅和他很說得來”,沈尹默的話應該也從一個側面說明了這個問題。

走進北京魯迅博物館,還會發現這里有一張魯迅晚年抄錄夏曾佑兩句詩的書法作品,內容為“帝殺黑龍才士隱,書飛赤鳥太平遲。此夏穗卿先生詩也,故用僻典,令人難解,可惡之至。魯迅”。一個“可惡之至”,誠如魯迅研究專家倪墨炎1981年在《讀書》上撰文中所言:“他們是大同鄉、老朋友,關系很近,故而可以開玩笑地說他的詩句‘可惡之至’”。魯迅對于夏曾佑的態度是矛盾而復雜的,而這又與夏曾佑矛盾的人生有著密切的關系。

夏曾佑只是“清朝遺老”嗎?

夏曾佑(1863—1924),字穗卿,號碎佛,浙江杭縣人,也就是今天的杭州人。光緒十六年(1890),夏曾佑進京考試,成為會元(會試第一名),此后歷任禮部主事、祁門知縣、泗州知州,1906年還作為出洋考察的五大臣隨員赴日本考察。他還分別與梁啟超、嚴復辦過《時務報》《國聞報》。

1912年,夏曾佑出任中華民國教育部社會教育司司長,1915年又出任京師圖書館館長。梁啟超稱其為“晚清思想界革命的先驅者”,并認為“穗卿是我少年做學問最有利的一位導師”;嚴復則稱其為“天資敏銳,達識通時,博稽載籍,能言數千年治亂盛衰之故”。曾經力邀夏曾佑進入教育部的蔡元培,認為其“學識通博,過于章枚叔(章太炎),枚叔僅學人,學人難,惟通人更難。學人惟守先待后,通人則開風氣者”。在蔡元培眼里,夏曾佑的學養甚至超過章太炎。

為何梁啟超、嚴復、蔡元培眼中的夏曾佑與一些魯迅研究者眼中的“清朝遺老”夏曾佑似乎差別太大?正如魯迅在《“題未定”草七》中所言:“倘要論文,最好是顧及全篇,并且顧及作者的全人,以及他所處的社會狀態,這才較為確鑿。要不然,很容易近乎說夢的”。對于夏曾佑的理解,更應如此。

談及夏曾佑,梁啟超作為其老友曾言:“穗卿既不著書,又不講學,他的思想,只是和心賞的朋友偶然講講,或者在報紙上隨意寫一兩篇。——印出來的著作,只有十幾年前商務印書館出版的一部《中國歷史教科書》,也并非得意之作。——他晚年思想到怎樣程度,恐怕除了他自己外沒有人知道。”梁啟超提及的《中國歷史教科書》最初的名字為《最新中學中國歷史教科書》,這本書名氣很大,不僅魯迅認為這本書“簡明”“還好”,就是嚴復也稱此書“為曠世之作,為各國群籍之所無踵。然世間淺人于史學、政學蒙蒙然,猶未視之鼠狗,必不知重也”。夏曾佑在1902年接到商務印書館的邀請開始寫作此書,最初此書還僅是為中學生使用。1904年,第一冊開始出版,一直到1906年陸續出版了三冊,這套書雖說是通史,但實際上僅僅編至唐朝。這套書從一問世便受到讀者的力捧,從1904年到1906年共發行了6版。1933年,商務印書館把這本書改名為《中國古代史》并加上句讀,列為《大學叢書》之一,從此轉變為大學教材。隨著時代的變遷,越來越多的學者看到了這本書的局限性,但結合當時的社會大環境,那個時間段內中國人自己編寫的通史類的史書并不多,同時還要兼顧實用性的更是鳳毛麟角。關于這本書,學者李洪巖在2006年發表的《夏曾佑傳略》中談到:“夏氏史識最讓人印象深刻的,乃是歷史階段性思想。他宏觀地把握歷史發展脈搏的能力之強,歷史抽象力之高,讓人驚嘆。……他所運用的上古、中古、近古模式,也突破了傳統史學完全依照王朝體系來劃分歷史的框格。夏氏能夠把歷史看做一個整體,試圖整體把握歷史走向,這在社會形態理論尚未為人所知之晚清,確屬第一流的史識。”

夏曾佑關于小說的兩篇文章對于清末民初的小說發展也起到了重要的作用。1897年寫的《本館附印說部緣起》曾被現代文學家阿英稱為是“闡明小說價值的第一篇文字”。這篇文章與1903年刊登在《繡像小說》中的《小說原理》也被學者李洪巖稱為“是夏氏平生學術論作中最值得推崇的優秀作品,其理論價值遠在《中國古代史》之上”。清末民初,西方學術分類還沒有完全影響當時的讀書人,《本館附印說部緣起》既可看作是對史書接受特點的闡釋,也可如阿英一樣認為是“闡釋小說價值”。在《小說原理》中,夏坦言:“看畫最樂;看小說其次;讀史又次;讀科學書更次;讀古奧之經文最苦。此除別具特性,苦樂異人者外,常情莫不皆然。試觀其所以不同之故,即可知人心之公理。蓋人心之所樂者有二:甲曰:不費心思;乙曰:時刻變換。”能夠給人帶來愉悅又不費太大心思的,首先是看畫、其次是看小說,看史書又要差一些,讀科學著作則是更累,讀比較難懂的經文是最辛苦的,除了怪異之人,幾乎人人都遵循兩個開心原則,一是不費心思、二是時刻變化。這些話放到今日來看依然管用。

不僅如此,夏曾佑還提出了寫小說的五難,分別是“一、寫小人易,寫君子難;二、寫小事易,寫大事難;三、寫貧賤易,寫富貴難;四、寫實事易,寫假事難;五、敘實事易,敘議論難。”其中寫到第四條“寫實事易,寫假事難”,就舉了《水滸傳》中武松打虎的例子,言道:“夫虎為食肉類動物,腰長而軟,若人力按其頭,彼之四爪均可上攫,與牛不同也。若不信,可以一貓為虎之代表,以武松打虎之方法打之,則其事之能不能自見矣。蓋虎本無可打之理,故無論如何寫之,皆不工也”。能把寫作問題看得這么明白,他的這些關于小說寫作的思考和認識還是不斷影響了后來者的。夏曾佑在此文中就提出要想影響普通民眾的認知“除小說更無他途”,魯迅上個世紀三十年代在《我怎么做起小說來?》一文中說道:“我也并沒有要將小說抬進‘文苑’里的意思,不過想利用他的力量,來改良社會”,想來也是這兩位對于小說作用的共同認識。或正因為此,1912年魯迅一到教育部,就把自己當時剛剛出版的《域外小說集》第一、二冊直接呈送給夏曾佑,這的確是來向前輩請教的。

每一代人都有自己的生存空間

夏曾佑的“尊孔”的確讓魯迅很是不滿,認為其“陰鷙可畏”,其實夏曾佑也曾以“貶孔”著稱,其人生的轉折點是1898年戊戌變法。此前的夏曾佑可以算是積極進取、思想活躍的先進人物,與譚嗣同、梁啟超等人日日暢談,但此后的夏曾佑在思想探索的道路上逐步枯萎,日益失去了昔日那種積極向上的激情。正如其故友梁啟超所言:“大概他厭世的色彩很深,不像我凡事都有興味,我們常常互規其短,但都不能改。以后我們各走各路,學風便很生差別了”。周作人曾經寫過一篇文章《夏穗卿》,其中也談到這段時期的夏曾佑的狀態:“他在以前也是‘新黨’,但民初看了袁世凱的政治很是灰心,專門喝酒。有人勸他節制,怕于身體不好,他總用杭州話回答說:‘我要喝,夾(怎樣)呢?’——這喜歡與人抬杠的口氣,被魯迅移植入小說《頭發的故事》,文中當‘我’批評市民忘了雙十節,N先生道:‘他們對!他們不記得,你怎樣他;你記得,又怎樣呢?’”相信讀者都能夠體會到三十出頭的魯迅當時心中的感受:既尊重夏司長的學養,但也為老先生的思想、做法所氣憤。周作人曾言,夏曾佑“是魯迅的上司,也是他所佩服的前輩之一人”。魯迅對于夏曾佑的態度在其《談所謂“大內檔案”》中應該表達得很清楚:“專管這一類事情的是社會教育司,然而司長是夏曾佑先生。弄些什么‘國學’的人大概也都知道的,我們不必看他另外的論文,只要看他所編的兩本《中國歷史教科書》,就知道他看中國人有怎地清楚。他是知道中國的一切事萬不可‘辦’的;即如檔案罷,任其自然,爛掉,霉掉,蛀掉,偷掉,甚而至于燒掉,倒是天下太平;倘一加人為,一‘辦’,那就輿論沸騰,不可開交了。”文中魯迅還不忘給夏曾佑起了個“不辦”的外號,對這位老先生的“不作為”極大不滿。

易中天曾說:“下一輩人看上一輩,比上一輩看下一輩更清楚。”魯迅看夏曾佑,想來也比夏曾佑看魯迅要明白很多。在一次次與老前輩推杯換盞的過程中,魯迅應該也能深刻理解夏曾佑的落寞與沮喪。每一代人都有自己獨特的生存空間,魯迅之所以最終能義無反顧地走上職業作家的道路,充分理解前輩們的困境及局限也是必要條件之一。真正塑造我們的,除了偶像之外,也有自己不滿的人——正是他們更能時時提醒自己不要成為什么樣子。越準確理解夏曾佑,或許就越能理解那一群離我們漸行漸遠的老學究們,也讓我們看魯迅更加清楚——“沒有晚清,何來五四”。