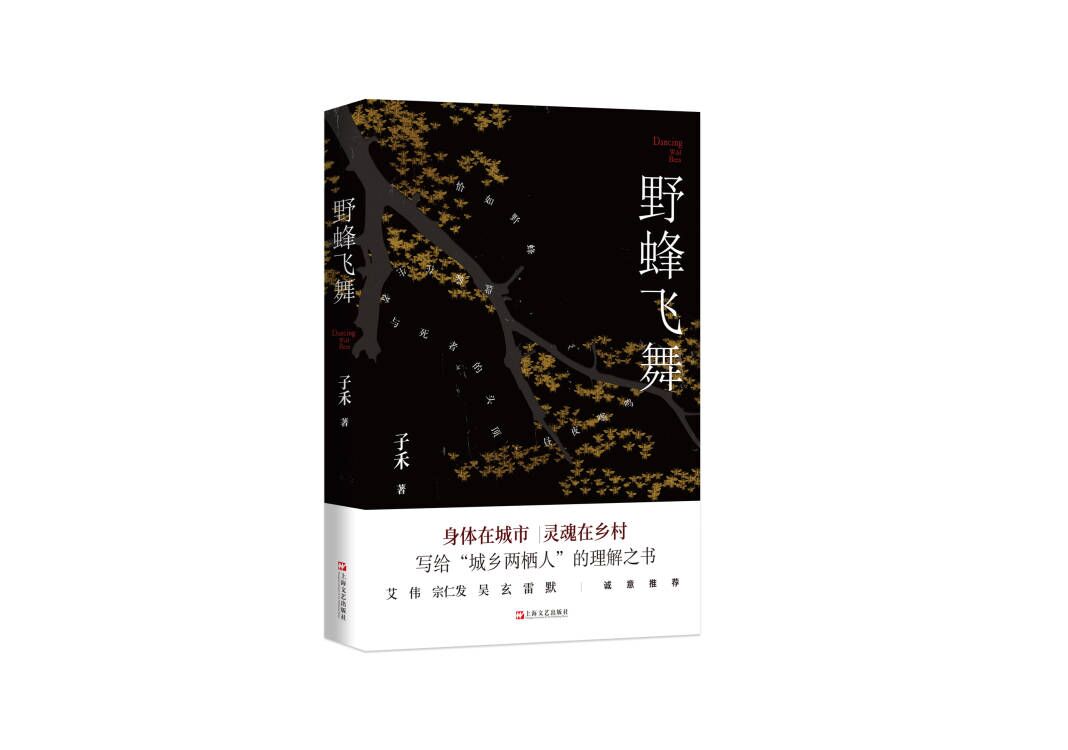

寫作是以生活為柴的燃燒 ——關于《野蜂飛舞》的訪談

出版時間:2024年,上海文藝出版社

作者:子禾

簡介:

因意外瘋傻的表哥,在窯洞中與野蜂共舞;

未能降生的孩子,在寂靜的荒原看望父親母親;

童年的飯桌上,吃到那個紅皮土豆的,究竟是我還是哥哥?

天安門廣場前,夜風鼓蕩衣裳,初次進京的舅舅沉浸在幸福的茫茫夜色……

《野蜂飛舞》收錄作家子禾六部小說,六個故事各自獨立,但敘述者都是北漂青年甘松明。愛情、疾病、婚姻、死亡、故鄉,在生于斯長于斯的那片黃土地上,多的是讓人悲欣交集的往事;而已經習慣的都市生活又帶來新的價值取向。身體在城市,靈魂在鄉村。這部小說集,獻給群體龐大的、和甘松明一樣的城鄉兩棲人。

1. 您創作這些小說的初衷是什么,是如何構思的?

中短篇小說容量有限,很難說會有一種怎樣的寄寓,也很難說寫作之前會有多少聚合性的表達預期。要說初衷,無非是對某個故事的一部分感興趣,或是對某個人物感興趣,循著這個興趣,將它寫出來,看看故事如何發展,人物如何面對他們的生活。這樣說起來似乎挺沒有意義,但中短篇小說確實如此,如威廉·特雷弗所說的那樣,“短篇小說是一瞥的藝術”,它們的意義,它們最閃光的點,多是在寫作和修改過程中生長和生成的。長篇小說寫作前會思考更多一些。

2. 您為創作這些小說做出了哪些努力,籌備了多長時間?

我是一個創作中必須調動生命經驗的寫作者,否則會感到自己寫下的文字無意義。因而或許可以說我有生以來生活的多數時候,都是在為這些作品做準備,它們如果要變成小說,注定通過我的手。具體到寫作的技術性問題上,我做的主要是尋找小說中必須被擦亮的那些感覺,然后用最貼合的語言一遍遍擦亮它們;此外就是走進人物心中,感受其紛雜,將它們盡可能如實地呈現出來。

3. 書中的六個故事各自獨立,但敘述者都是北漂青年甘松明,您為什么選擇通過同一個角色來敘述故事呢?

最初的兩三篇,比如《夜風鼓蕩衣裳》和《綠魚》中并不是這樣,但當寫到第三篇的時候,我意識到這些小說在人物關系的構架上有一致性,都有年輕的夫妻倆,也就索性把人物都改成甘松明和朱青梅,使這些小說有個連綴的紐帶,不會再四下散落。這樣也更有利于集中探究農村出身的年輕讀書人如何面對他的城鄉生活這個主題。有了這樣的意識之后,小說中也多出來一些意味,每篇小說獨立,但篇與篇之間或多或少形成了互文性。

4. 作為十年的北漂人,北漂的經歷給您帶來了哪些影響,這些影響在您的作品中又是如何體現的呢?

我2004到2014年在北京學習生活,前后整十年,正好是全中國經濟發展、城市發展、文化發展(主要是通俗文化)騰飛的十年,也幾乎是北京人口最多、氛圍最活躍的十年。學校生活基本無憂無慮,氛圍自由,大學畢業后參加工作,似乎也沒感覺到多少焦慮(現在的年輕人似乎剛進大學就被焦慮糾纏),只是不得不面對貧窮和朝九晚五的磨礪。這些在《異鄉人:我在北京這十年》中詳細寫過,我一直認為那些記載不僅僅是我的生活,更是一代人的生活,是一個時代的側影。現在又十年過去,再回頭去看那段生活確實艱辛貧寒,但也覺得正常,寒門子弟,大概大多數人都會歷經這樣的一段。那是20歲左右到30歲左右的十年,恰是一個青年人最貧寒、最迷茫、最渴望、最激憤、最敏感、最富有創造性和同情心的年紀,我想,所有這些經歷作為注定的必經之路,可能既讓我走向相對的成熟,也留下了一些“內傷”,比如缺乏安全感,總會輕微地擔心自己的生活有一天會陷入朝不保夕的狀態。我很羨慕平靜無畏又篤定的人,一心只做自己的事,不問明天。這些經歷的影響大概有兩方面,一方面是我用這些時間做出了選擇,如今或可算走向了文學,這距離大學期間混跡高校詩歌圈已十余年;另一方面,這些對我而言都是生活經歷,是生命體驗,是生命構成本身,它們的一切,每一點滴的感覺,都是小說寫作的資糧。寫作就是以生活(外在的和內在的經驗)為柴的燃燒。

5. 您提到了“城鄉兩棲人”這個概念,并在后記中稱自己也是其中一份子,可以說說這個身份在您身上的具體體現嗎?

“城鄉兩棲人”是同時相對城市人和鄉村人而言的,指那些主要生活在城市,但因為父母親人在農村,時不時必須回到農村的人。“城鄉兩棲人”既不是完全的城市人,又基本脫離了農村生活的土壤,某種程度上處于一種兩難沾的“拋空”狀態。幾年前小說家黃詠梅老師寫過一個短篇《跑風》,生動又深刻,探究的就是人的這種狀態,城市難安寧,故鄉回不去。“城鄉兩棲”生活既是物質層面的,如城鄉遷徙、城鄉生活差異等,也更是精神層面的,如觀念的差異與遷徙、城與鄉的相互期待和誤讀等。這些都是“城鄉兩棲人”必須面對的問題。他們因為來自農村或小城鎮,要在較大城市立足,面臨諸多困難,尤其是經濟上的困難。我出生成長都在農村,后來靠讀書離開,開始二十余年的城市生活,也和多數人一樣逢年過節或有事才回老家,看望父母親戚,是典型的“城鄉兩棲人”,幾乎會遇到了“城鄉兩棲人”會面臨的所有問題。《野蜂飛舞》這部小說集中探究的問題,我都遇到過,當然了,如果沒有遇到我也無法寫出來——小說故事可以虛構,但經驗與問題永遠無法虛構。

6. “身體在城市,靈魂在鄉村”,您認為面對如此一種割裂的狀態,“城鄉兩棲人”該如何克服迷茫?

“城鄉兩棲”實際上是當代大多數中國人的時代處境,是社會發展的大勢所致,全國范圍的快速城市化,城鄉格局正處于急劇的變化中,還沒有像發展較早的西方國家那樣定局,所以遷徙、撕裂、多變、復雜、經濟局促的生活狀況,對多數人來說都是必然的。加上中國人歷來重視家族宗親關系,某種程度尤其凸顯了“城鄉兩棲”的狀況。“城鄉兩棲人”數量巨大,甚至是大多數,他們主要地構成了這個社會,某種程度上可以說當下就是一個“城鄉兩棲”的時代。但隨著城鄉格局的變化,農村以及一些小鄉鎮、小縣城都會消失,尤其大量農村可能不會再是散點式的存在,而會被整合,生活方式與文化也會被整合。未來的這種城鄉格局的變化,映射到人身上,大概就是“故鄉”的消失,人人都會有一個出生地,但可能不再有故鄉概念,那時候“城鄉兩棲”就自然消解了。

“身體在城市,靈魂在鄉村”這兩句話是一個事實判斷,所以意味著無法跨越,無法回避,也無法取巧應對。但“城鄉兩棲人”也不一定就是迷茫的,他們只是需要面對撕裂和錯位帶來的不適與痛苦,要面對一系列現實問題。小說對現實能做的,也不外乎如此,反芻、反思,增進理解。無論當下還是將來,面對一切,我覺得關鍵在于明白社會發展是一個幾乎不可違逆的巨大事實,無論個人好惡和意愿如何,都很難對抗或改變什么,那么就認清它,過好自己的生活,充實自己的生命,坦然面對。人人都期待美好年代,這當然是好的,也沒什么問題,但要明白沒有什么時代是完全美好的,也沒有多少時代是人無法活下去的。

7. 在這些小說中,您捕捉到了怎樣的“影子”?

“小說的影子”這個說法是我在書的后記中提的,我想表達的意思基本都在文章里說過了。簡單來說,我的理解是,最好的小說并沒有一個特定的樣子和標準,最好的小說往往是基于問題、故事、人物、敘事,基于作家天性、經歷、感覺、修為、生活、際遇、身心、思考等復雜因素形成的一個具有生成性的容器,讀者可以從中看到關于生活的一切。但這只是對小說的理解和看法,并不代表我能做到,我當然希望自己能做到,但也知道非常難。

8. 愛情、疾病、婚姻、死亡、故鄉,您為什么選擇這些關鍵詞作為小說的主題?

這些主題是每個人都避不開的根本性的生命課題,所以幾乎每一部好作品都會涉及,文學的嚴肅性和深度也往往源于對這些問題的思考。這本小說集書寫這些主題,主要有兩方面的原因:一方面因為它們也是我生命中避不開的問題,它們幾乎是主動找上門來的,要我凝視它們,對它們說話——在這個意義上作家是被迫寫作的,而這也正是寫作最基本的必要性所在,好的寫作有一個基質,那就是要赤誠地面對作家自我遇到的生活和生命的問題;另一方面,因為我從小就對這些問題感興趣,而在寫作中明顯感覺到小說讓我對這些事有了更深入的認識,小說就這樣完成對其作者的教育。

9. 您在后記中提到,為了確認這些小說是否觸及了“生命中的切實問題”,您進行了多次修改,可以具體說說是怎樣修改的嗎?

我不主張將文學創作游戲化(盡管哲學地看,人類的一切活動都具有游戲的性質),因此也不太欣賞唯技術化的創作路子(盡管基本的技術是必須的)。我認為一切嚴肅的創作都應該是與生命切實相連的,是實實在在和誠誠懇懇的,這是基質,然后才能去談論技術。小說家不該像多數人無意中認為的那樣,是高高在上的,是才華橫溢的,是文筆驚人的,是機敏智慧的,是對很多問題都有著超越常人理解的,是很善于通過講故事來表達生活智慧的——這是些很糟糕的看法,有意無意地將作家神話,而更糟糕的是不少作家喜歡乃至有意識地強化這樣的公眾印象,很市儈。小說家是從生活和生命面臨的一切問題和痛苦中跋涉而來的人,與非小說家的不同在于他們用這些問題和痛苦磨練精神珍珠,奉獻給世人,同時也作為給自己的獎賞。這樣的觀念有利于導向“生命中的切實問題”。

至于具體的修改,不外乎細節的增刪、描述的推敲、細部結構的調整、語言的打磨,修改的原則和目的只有一個,就是合乎我對小說的理解,合乎我的小說美學——比如我希望小說語言有質感,但又不希望太過粗糲,希望語言厚重,但又不能完全沒有孔隙;比如我認為小說氛圍和情緒的營造很重要,它們構成小說的空氣,但有些地方在發表版中表達并不充分,出版時需要增加描述;再比如我很看重小說的結尾,結尾也往往意味著人物和作者對問題的雙重看法,就會通過一遍遍的修改讓它們傳達出更雋永的意味。

10. 您可以詳細談談“生命中的切實問題”指的是什么嗎?

所謂“生命中的切實問題”,指的是小說所探究和所觸及的問題,以及表達,是不是我個人真的面臨過、真的受到了觸動、真的為它們所困擾過,是不是符合我感覺到的真實,是不是經得起推敲的看法。簡單說,這些問題就是我自己生活和生命中遇到過的問題。小說家通過“遇到”這種方式確認問題的真假,小說雖然是一種虛構的文體,但內核是不能假設的。真問題才能引出深入的探究,也才能產生意義,它是小說的活水源頭。

11. 您希望這部作品能給讀者和這個社會怎樣的思考?

我的小說從來都是寫給個人的,它們或許會陪伴一些人反芻自己的生活,正視自己的生活和自我,正視復雜的內心,正視自己的欲望、偏見和有限,正視自己的無能和苦澀。“正視”是關于真的,這是人走向自我的第一步,然后可能的話,或許會讓一些人意識到理解、寬容和善意的重要性。我天真地以為人生唯一的目的就是認知生命,成就自我。單個的人是人,群體的人就是社會,如果非要說對社會的期望,我想也是一樣的,希望社會能從中看到理解、寬容和善意,也重視理解、寬容和善意。

12. 《野蜂飛舞》《懸停之雨》《灰色怪獸》,從這些題目可以看出您多用物象來命名題目,可以談談原因嗎?

小說起名對我來說很難,常常不知道該怎么命名,但有時候也會在小說寫作前就確定了名字,根據某個情景或某個意象,比如《野蜂飛舞》就是這種情況,來源于小說中野蜂盤旋的情景。很多時候小說名的確定比較偶然,比如《懸停之雨》,是小說寫成后才出現的,源于小說中那場沒下成的暴雨,我想用它來象征一種“嚴厲的慈悲”,它是慈悲的,但也要嚴厲地給出教導。這些特點,我想或許和我寫了二十年現代詩有關吧,會有意無意地重視意象,也希望能表達出一些“詩”的意味——但我所說的詩,不是風花雪月,不是所謂的詩和遠方,而是指意象性、尖銳性、直覺性和洞察力。

13. 有評論說您是“一位用充滿詩性的語言去寫小說的新銳作家”,您認為自己是如何在小說寫作中體現出詩性的?

我有二十多年的詩歌閱讀和創作經歷,這對我的影響很可能滲透在血液和細胞中,它們參與小說的方式幾乎是不經過我同意的。但詩并不是一種修辭方式,而是一種觀看和理解世界的途徑,其中最主要的形式就是意象,最主要的思維就是直覺,最主要的場域則是意境。我不會過分地相信條分縷析式的技術寫作,我更相信一個有了技術基礎的人會在良好感覺的引導下完成小說——很多時候,這種良好感覺就是直覺,對小說核心的直覺、對人物和故事的直覺、對小說氣質的直覺、對語言的直覺。當然了,這些了直覺不是憑空而來的,它們建立在大量閱讀、理解、訓練的基礎上,更建立在一個人對生命、生活、小說、自我及諸多具體問題深刻理解的基礎上,它比技術更難,它也是好作家的根本。并且,這些問題都不是孤立的,也不孤立存在,而是像謎團一樣糾纏在一起,牽一絲而動全局,有時候產生的影響也幾乎難以預料。

14. 您在后記中提到,生活的本來樣態是“質樸的,苦澀的,猶疑的……”您對此是如何理解的?您又為何想要呈現出這么一種風格?

“質樸的,苦澀的,猶疑的……”是就我所經歷的故鄉的生活而言的,因為貧寒,因為人們堅守傳統的觀念,踐行傳統的生活方式,所以節儉、質樸、正派、忍耐,所以苦澀、猶疑,遇到事情反復猶豫,而當終于無可忍耐之時便是暴戾。這樣的描述貼近我記憶中的故鄉,當把這些記憶寫下來,連我自己都覺得吃驚,發現這也正是我印象中的傳統中國。小說中寫下這些故事和記憶,對我而言是理解自我和生活的一種方式,也算是一種對精神生活和心靈生活的記錄,或許會為一些人提供一個審視自我和生活的契機。但我不會想刻意呈現什么樣的風格,我不相信藝術塑造風格的力量,從來不是藝術家創造了風格,而是他們的生命和生活盡其所能地呈現了風格,我相信生命和生活感,我作為寫作者能做的只是忠實于我的生命和生活,如實地描述我看到的、感到的、想到的,然后任由它們自己形成風格。

15. 無論是您的非虛構作品《異鄉人:我在北京這十年》,還是虛構作品《野蜂飛舞》都涉及到了“北漂”“異鄉人”,您以后還會繼續此類主題的創作嗎?

我以為漂泊是我們當下時代一個十分宏大的主題,“異鄉人”作為精神上的尤利西斯,尤其是現代以來未曾斷絕的藝術主題。我無法完全避開這樣的時代主題,但故事、人物、地域、方式可能會不一樣,可能不再是“北漂”,但會是別的什么漂。傳統中國人安土重遷,但避不開現代性浪潮的沖擊,所以不穩定性的“漂”是必然的,生活的漂泊,精神的無定,都是常態,也沒什么不好。從這個角度講,漂是一種非常有意思的狀態。

(本文為訪談全文,刪減版發于中國青年作家報)