今天我們需要什么樣的人物畫?

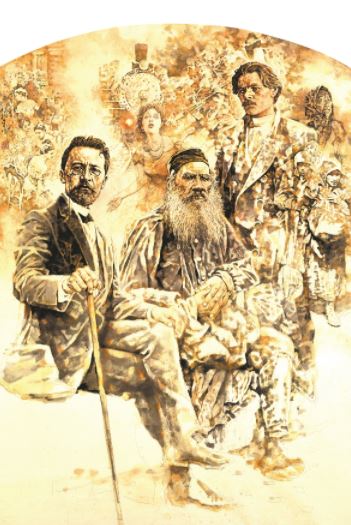

人是生命的光(紙本設色) 趙建成 作

新時代以來,人物畫創作在形式語言上做了很大的突破。從工筆重彩到水墨寫意,從現實主義的宏大敘事到個體生命經驗的微觀刻畫,藝術家們以多元的視角和實驗性的手段賦予了人物畫新的精神內涵,使這個階段的人物畫既保留了傳統筆墨的根基,又通過材料、技法和題材的革新形成了多元并存的格局。這種革新,既是藝術本體的自覺,更是時代變革的鏡像。

站在新的歷史交匯點,如何對當代中國人物畫創作的總體面貌作一個較為系統的梳理與研究,以此有力地推進人物畫語言在傳承中的發展革新?日前,由中國國家畫院主辦的“人物畫創作的時代精神與語言革新”學術研討會暨邀請展在京舉行。展覽一方面通過27位在當代頗具代表性的藝術家的作品,探索人物畫創作的最新面貌,展示藝術創作中的語言革新;另一方面,以展覽促研究,邀請專家學者與藝術家參與,共同展開有針對性的討論,探索并闡釋時代精神的內核。

革新語言 破解發展難題

“回顧20世紀,中國人物畫在救亡圖存、文化啟蒙的歷史洪流中,實現了從傳統到現代的深刻轉型。”中國美協原分黨組書記、駐會副主席徐里以20世紀以來中國人物畫創作的成功經驗為例談到,徐悲鴻當年創作《愚公移山》《泰戈爾像》,用精準的解剖結構和線面結合的技法賦予了中國人物畫富有現代感的生命力;蔣兆和的《流民圖》,以長卷的形式描繪了抗戰時期的苦難眾生,他的技法融合了光影、水墨與線條,被譽為“東方的倫勃朗”,其作品也成為中國人物畫從古典意象轉向現實關懷的具有里程碑意義的經典之作。“這些作品既回應了民族存亡的時代命題,也開創了人物畫語言革新的先河,通過寫實主義與民族精神的結合,突破了明清以來‘程式化’的形式主義,奠定了中國現代人物畫的基礎。”

然而,從當下創作的整體狀況來看,人物畫在語言探索上的步伐似乎陷入一種停滯狀態,一些基本語言問題至今仍未得到有效突破。對這一現象,中國美協美術理論委員會主任尚輝也頗為關注。他認為,人物畫在語言表現上的捉襟見肘,首先體現在人物形象塑造能力的不足,尤其是人物素描造型功底瘠薄導致的畫面形象僵硬或癱軟。其次,筆墨語言能力弱于造型能力問題突出,筆墨作為中國畫的核心要素,其語言能力的強弱直接關系到作品的藝術表現力。此外,在圖像時代,照片極大地改變了大眾的視覺經驗和視覺認知,繪畫中的造型與攝影圖像之間的形象如何區別,傳統筆墨與圖像之間能否建立起新型的關系等,已成為人物畫未來發展中面臨的新課題。在尚輝看來,當下人物畫語言需要破解的難題,也是推動人物畫語言不斷拓展創新的支撐點。只有不斷深耕人物畫語言,在協調造型、圖像和筆墨之間的關系上形成新的突破,才能真正迎來人物畫發展的高峰。

深植傳統 把握時代精神

回顧一個多世紀以來的中國人物畫,從20世紀初的“西學東漸”和“中西融合”,到20世紀五六十年代的“徐蔣體系”的建立和“新浙派”的崛起,再到“85新潮”時期西方現代主義對人物畫的影響,都印證了一點,即時代精神和語言革新是中國人物畫創作發展的一體兩面,相輔相成,缺一不可。

“人物畫的時代精神,主要是通過人物形象的神情意態表現出來的。”中國藝術研究院研究員王鏞表示,當代的人物畫創作需要進行語言革新,才能夠真正地傳神。畫家們不要滿足于形式寫實,應該在寫實基礎上進一步追求傳神,傳神的關鍵是要投入自己真摯的情感,這樣的作品才能真正打動人心。

中國國家畫院副院長徐漣認為,21世紀藝術發展呈現出多元、多樣、多態的表現方式。在多種面貌下,時代精神體現為作品對當下社會、文化的深刻反映,同時又將傳統深植其中。“相較過去以歷史敘事、風俗記錄為主的創作,現在的人物畫更多的是對社會現實、個人生存的觀照。人物畫創作不僅是技藝的展現,更是時代精神的傳遞,藝術創作是一個不斷探索和實驗的過程。需要保持開放的心態和敏銳的觀察力,不斷挖掘生活中的美好和感動。”中國美術館研究部主任裔萼談道,“20世紀的人物畫,每個歷史時期都有不同的主題,或表達世俗情懷,或為國難寫真,或為人民寫照,或表達自我個性……進入新時代,抒寫家國情懷、振奮民族精神成為當代中國人物畫家的重要歷史使命。”她認為,人物畫家應該以水墨為媒介去反思技術異化,聚焦當代人的生存境遇,通過這樣的方式,突破傳統的藩籬和現實的“屏幕”,走進人心、走向未來。

理論引領 確立價值坐標

在新時代的浪潮中,全球化與科技的飛速發展,尤其是AI技術的興起,正以前所未有的方式沖擊著我們的認知。數字時代,屏幕媒介主導的觀看方式更是擠壓了繪畫的生存空間。它對靜態的、需凝神觀賞的繪畫產生了巨大的沖擊。因此,更需要思考人物畫如何更好地體現人文精神與人性光輝,將科技與藝術相結合,創建出一個既具有時代特色又不失人文底蘊的藝術世界。

裔萼認為,要實現跨媒介的語言革新,利用數字媒介拓展水墨邊界,需要警惕技術的異化與審美的游戲化。同時,還要以基于本土的批評體系和理論體系,確立中國人物畫當代的價值坐標。“只有根植本土文化、擁抱多元語言、堅守人文精神,中國人物畫才能在影像洪流中重構自身的藝術史詩。”

北京大學藝術學院院長彭鋒以今年《哪吒之魔童鬧海》的火爆和去年《黑神話:悟空》在全球范圍內引發關注為例談到,繪畫作為一種媒介,是否也能擁有這樣的國際影響力?在他看來,難度并非在于畫家們的創造力有所欠缺,而是由于我們在理論層面的研究尚顯不足。中國繪畫的美學話語體系要被全世界接納和理解,美學研究者與藝術評論家更要深入研究和準確闡述這些藝術作品的獨特價值,同時也應鼓勵西方學者在研究和傳播中國文化時進行創新,以便更準確地傳達中國藝術的獨特魅力,從而有效地推動中國人物畫等藝術樣式走向世界,讓全球觀眾真正領略到其獨特的美學韻味。