從生活語言到寫作語言——評鐘兆云、鐘巧云的方言寫作

內容提要:新時期以來,方言寫作受到許多作家的青睞,方言常常被委以重任,成為承載“返鄉”與“鄉土記憶”的重要符碼。在當代閩籍作家中,鐘兆云、鐘巧云的“客鄉三部曲”,將文學紀實和文學虛構巧妙融合在一起,借助方言這一具有強大情感共鳴功能的語碼,書寫“心之所向”——家鄉,溝通方言記憶與家鄉世界,呈現真實的生活與生命。與此同時,在全球化語境下,《鄉親們》《鄰里》《客鄉風月》三部曲為福建文學和中國文學提供了客家的地方性標識和地方性知識。

關鍵詞:鐘兆云 鐘巧云 客鄉三部曲 方言寫作

在地域文學中,“故鄉”作為地方的符號,具有極強的情感性和指向性。段義孚在《戀地情結》指出:“更為持久和難以表達的情感則是對某個地方的依戀,因為那個地方是他家園和記憶儲藏之地,也是生計的來源。”1于是“當這種情感變得很強烈的時候……地方與環境其實已經成為了情感事件的載體,成為了符號”2。由此看來,故鄉對于每一個人而言,不論是“在他鄉”抑或是“在家鄉”,就成為了承載情感意義和生命意義的重要符號。在當代閩籍作家中,出生于閩西武平的鐘兆云、鐘巧云姐弟倆,歷經八年筆耕,聯袂創作出閩西“客鄉三部曲”——《鄉親們》《鄰里》《客鄉風月》,聚焦閩西故鄉,以自我真實的生活觀察、體驗和思考,回望鄉村改革過程中故鄉的人和事,將文學紀實和文學虛構巧妙融合在一起,以蘊含生命體驗的閩西客家方言凝聚鄉音、鄉情,從容、不拘地書寫那些被忽視、遮蔽的聲音,以此抵達那混沌而真實的鄉土大地。

一、新嘗試與新挑戰:紀實性的方言寫作

“客鄉三部曲”——《鄉親們》《鄰里》《客鄉風月》是長期深耕傳記文領域的資深作家鐘兆云的轉型之作,是他紀實性文學創作的新嘗試與新挑戰,在《鄉親們》后記中鐘兆云坦誠:“在寫了十多年傳記后,開始思考如何延續今后的文學道路。我考慮轉型,有意為平凡的父老鄉親樹碑立傳”3,“本書是我年入不惑后的轉型之作,是文學旅途中以此嘗試性的跋涉。”4生長在客家農村的鐘兆云,“對鄉村生活有著刻骨銘心的體驗,熟悉農民大眾,對父老鄉親的命運深為牽掛和關切”5。為此,鐘兆云將身邊的鄉親、鄰里作為敘述對象和視點,承繼其紀實性文學的筆法,在大量現實與歷史基礎上勾勒人物的血肉,同時作品在紀實基礎上又營造出虛構的感覺,正如鐘兆云在《鄉親們》的后記中所說:“書中人物和事件雖然其來有自,但都經過藝術化處理了的,本書體裁是小說,綜合了諸多原型。”6

由此可知,《鄉親們》《鄰里》《客鄉風月》確實是區別于鐘兆云以往的創作,體現了作者從傳記寫作向小說寫作的重要轉變和自我突破。需注意的是,“客鄉三部曲”也是鐘兆云紀實性文學藝術特征的延續。鐘兆云在與《福建人》記者的對談中曾說過:“我的創作建立在多年的研究以及史料的積累基礎之上,書中的人物,像李友邦、嚴秀峰等人的塑造,都和他們真實的人生軌跡相符,包括鄭中原等這類虛構的人物,也是義勇隊隊員的一個集中體。”7《我的國籍我的血》中的鄭中原如此,《鄉親們》《鄰里》中的父親、大伯母、鄰里叔伯也是如此,這些鄰里鄉親雖有文學的虛構,但都具有很大程度的真實性。

鐘巧云,一位對人生不斷探尋與書寫的文學愛好者,一位長期生活在農村的女性,以細膩的視角,捕捉現實生活的細微褶皺,在日常生活的一地雞毛中感悟生活之難盡滋味。與弟弟鐘兆云合著的《鄉親們》《鄰里》《客鄉風月》“客鄉三部曲”,正是她以“在場”親歷,觸摸感受,以紀實的文學意義,折射鄉親鄰里的精神生活和情感困境,在文學“非虛構”敘事中完成人與自然、社會的密切結合。

小說是語言藝術,作為文學重要文體的小說,其語言決定著它的表達效能,小說現實價值、社會影響的產生與審美功能的實現很大程度上依靠語言,為此,作家必須了解小說書寫對象的語言表達及語言習慣。與此同時,文學作品從某種程度上都是特定地域、時代的產物,而每一地域、時代都有其語言風格,那么,產生于特定地域及時代的小說語言必然沾染上這個地域、時代的風格。

語言問題由此被牽引出來。鐘兆云、鐘巧云的“客鄉三部曲”不僅體現了鐘兆云對紀實性創作的新思考,而且意味著紀實性創作在進行藝術處理時面臨的新的挑戰。關于紀實性題材文學創作的討論,“語言的真實”是核心問題之一。從這個意義上講,《鄉親們》《鄰里》《客鄉風月》是具有典型意義的,它顯示出紀實性題材寫作的某種嘗試以及試圖在藝術上進行新突破的探索——以近乎原生態的方言描寫客家農村的人與事,在“語言真實”的場域中將人物的真實、語言的真實、環境的真實三維度合一,通過尋找真實的故鄉來展現農業、農村、農民這一大眾關心的社會問題。這種創作策略既體現了鐘兆云對紀實性小說創作的某種深化改造,亦是其以往創作理念在鄉土文學中的實踐。

毋庸置疑,方言作為鄉土文學最常被征用的語言,在構建地方性文化,呈現人物身份立場,喚醒家園記憶等方面有著極高的價值,“方言所承擔的功能是地域文化色彩、民間立場的建構,以本土化抵抗全球化,通過方言構造獨異的文化生態、精神資源與思想歷史”8。鐘兆云、鐘巧云姐弟倆的閩西“客鄉三部曲”不僅承續了傳統鄉土文學的語言路向——使用方言,記錄和描寫最貼近農村生活的人物和事件,更實現了個人創作的轉型和突破,標志著當代紀實文學創作的新嘗試:即方言不再只是敘事的手段和方式,方言不僅僅是方言本身,而更側重展示在習常的方言口語中尋找力量,農言農語之間,閃耀著韻致與精神。

作為初涉方言寫作的作家,生長于閩西客家鄉村的鐘兆云、鐘巧云姐弟倆有著自覺而清醒的語言意識,盡管鐘兆云大學畢業之后長期在城市工作,但作為其幼年習得的閩西客家方言——一種先在的語言和文化,對其產生了終身的影響。劉紹棠指出:“一個作家走向哪條路,跟他的出身、經歷、教養、學識、氣質、情趣六個方面有密切的關系。我是農村長大的,我的整個倫理道德觀念、感情是農村的。農民是中華民族的主體,中華民族的精神、美德及缺陷都表現在農民身上。”9為此,當與長期生活在農村的姐姐合作時,在選擇作品語言表達方式時,客家方言成為姐弟二人文學創作激情、靈感的源泉和載體,姐弟倆在鄉土中找尋到了小說語言的根——里汀江上的客家方言。

在此書的寫作中我們深切感到,豐富多彩的客家語言是座極具開采價值的民族文化資源富礦,是寫作者耕耘的天堂。因此,本書在原生態的描寫和敘事中,渲染客家民俗、田園風光的生活畫面,人物對話全用貼切的客家方言和俗語,著力弘揚客家文化,以鄉情鄉音喚鄉親,冀望引起世界客屬鄉親的家園記憶和精神共鳴。10

從《鄉親們》到《客鄉風月》,鐘兆云、鐘巧云完成了一段艱難而堅定的語言“返鄉”之旅,他們讓養育他們的閩西土地的“生活語言”上升為“寫作語言”,母語方言以強有力的精神文化支撐始終回響在這段路程中。

二、真與實:一種語言與一種生活

“想象一種語言,就是想象一種生活”,維特根斯坦的論斷直指語言與生活的緊密關系,語言如鏡子般投射出人類生活的變遷。由此觀之,對某種語言(方言)的體驗可以將被忽視、遺忘的歷史重新敞開,在語言這一時空通道中,與當代發生對話。對于文學而言,語言不僅僅是工具,更是作者回歸語言的來源處,引領讀者進入語言所書寫的生活倫理體系,體驗歷史與現實,感悟思想與文化的重要途徑。

對于中國當代文學而言,文學寫作能攀援的高度,很大程度上與語言有關。語言于作家而言,是其文學經驗與生命體驗的效能性表達。而無法忽視的是,新時期以來,在文學創作中,方言寫作已然受到許多作家的青睞,方言常常被委以重任,關聯著“返鄉”與“鄉土記憶”,抑或是實現對傳統鄉土敘事結構及語言的突圍。

鐘兆云、鐘巧云對故鄉的感知途徑直接來自于語言,對他們而言,方言才是真正生活的聲音,是家鄉的聲音,方言寫作不單是那入文的一瞬間視覺上的陌生化、異質化體驗,而是為了在充滿挑戰的書寫過程中感受眼耳鼻舌身意的深沉回歸,為的是“心之所在,心之所向”。《鄉親們》《鄰里》《客鄉風月》這三部以地域方言為載體的紀實性小說誕生在閩西客家——這片寂靜、山居稻作文化濃郁的質樸大地。對于生活在這大地上的農民而言,每一個方言詞匯都蘊含著不同生命的體驗。為了更好地傾聽和傳達這種聲音,鐘兆云、鐘巧云選擇以不除“毛邊”,充滿鄉間土味的言語來書寫“咀嚼不盡”的鄉村生活。在與鐘兆云的訪談中,他談到小說中采用方言口語來寫作的主要原因在于:“一是源于深厚的鄉情,在寫作中深深感到對這片生養之土地飽含感情,對父老鄉親深為牽掛。二姐亦然。這樣的情感,成為我們生命中相同且不可分割的重要組成部分,深入骨髓,水乳交融;二是方言口語中保留了語言最豐富、最自由、最淳樸的狀態,這與我要傳達的情感是契合的。”無論是那些頗具生活智慧的俗語諺語,還是那些辣性野性十足的臟話野話,皆成為文本極具辨識度的書寫風格。作者大范圍顛覆那些習以為常的、規規矩矩、文氣十足的現代性書面語,以一種極具沖擊力、破壞力的“土氣”語言建構文本世界,嘗試溝通方言記憶與家鄉世界,呈現真實的生活與生命。在《鄰里》的后記中,鐘兆云坦露:“這是一個鄉村的傳記,一群村民的傳記,一部鄉親人物的大辭典,大凡傳記和辭典,真實是生命力。”11從情感歸依到藝術追求可謂亦步亦趨,緊密追隨。于是,一個帶著江水的清澈、土地的氣息的世界在吱吱呀呀的方言土語中向我們打開。

(一)方言特征詞:觸動人心的情感符號。李如龍指出:“由于地理環境、歷史條件、經濟發展狀況、民族關系、內外交往等情況的不同,中華文化在不同的地區都會發生一定的變異,形成不同的地域文化。地域文化與民族文化有同有異,都可以從語言狀況的考察得到重要的啟發。”12由此看來,語言是生活中無所不在的符號系統,是溝通現在與過去的媒介,是“歷史文化的圖景”,是“存在的家”。

“客鄉三部曲”中客家方言特征詞,是表現力十足的“顯眼包”,是最觸動人心的語言情感符號,穿插在行文里,是閩西客家獨特的聲音,訴說著底蘊悠長的客家歷史文化圖景,如“嫲”13,“嫲”被認為是客家方言里最常見也最具代表性的詞,指雌性動物,與“牯”“公”相對,指雌性動物時多指已生育的動物,如“豬嫲”“狗嫲”“雞嫲”“鴨嫲”等,除此常義用法外,“嫲”還可用在指女性的詞上,帶有貶義色彩,如《客鄉風月》中稱“淫婦”為“逍嫲”:“麗花就是要看秋香如何撅屁股,她恨極了秋香那口口聲聲的逍嫲(淫婦),知道這里包含自己的母親,她更曉得婆婆是故意罵給她聽的。”14《鄉親們》稱愛傳遞消息的女人為“報事嬤”:“報事嬤,我又不怕,你告訴他,看誰的錯更多。”15《鄰里》中金招子罵媳婦梅繡是“短命嬤”(短命的女人)“大面嬤”(厚臉皮的女人):“短命嬤,大面嬤,傻瓜,跌人跌鼓個,把我家的鼓都跌盡了!”16除了這些,小說中還有諸如“膣逼嫲”(丫頭片子)、“矮膣嬤”(矮女人)、“火了嬤”(不孝之女)、“打流嬤”(不正經、東走西竄的女人)、“老虎嫲”(很兇的女人)、“時嬤”(反應遲鈍的女人)、“癲嫲”(瘋婆子)、“浪人嫲”(勾搭男人的女人)、“孤老嫲”(寡婦)、“絕家嫲鴨家嫲”(絕種的女人)、“懶尸嫲”(懶女人)、“壁嫲”(胸脯扁平的婦女)、“死佬嬤”(蠢女人)、“猴吃嫲”(貪吃的女人)、“狐貍嫲”、(潑辣、精明厲害的女人)“擋子嫲”、(土婊)、“貨嫲”、(二奶)等,這些描寫女性品性的“嫲”類詞,不僅透出濃濃的閩西客家味,而且反映出閩西客家鄉村品評女性的標準。在客家方言中,“嫲”是一個意義豐富的詞,除上述兩種用法外,還內涵“內藏不外露”“凹下”義,如:“舌嫲”(舌頭)17、“笠嫲”(斗笠)18。“笠麻”即為“斗笠”,早期客家文獻就有記載,清武平客家人林寶樹在《年初一》(又名《一年使用雜字文》)記載客家農事農活寫道:“春間日日去耕作,身穿蓑衣并笠麻。”19“笠麻”是典型的客家方言詞匯,是閩西客家農耕文化的產物,其他方言未見此說。

頗有意味的是,在“客鄉三部曲”中,鄉土語言與一個個人緊密聯系在一起,在語言與人的身份、命運之間結成了一種深刻的同源關系。“娭”在客家方言中指的是“母親”,如:“禾滴子轉轉開,你冇子來我冇娭,頭個娭子吃雞髀,后來娭子吃雞腸,吃個雞腸臭雞屎,留我親媽唔要死。”20“想當初我每天跟著爺娭風里來雨里去,朝加班夜加班,做牛做馬,還換不來爺娭的重視,如今害得自己一身病根。”21《廣韻》“娭,婦人賤稱,出《蒼頡篇》。”《集韻》平聲咍韻,于開切,“婢也。”三國張揖《廣雅·釋詁四》載:“娭,婢也。”該詞俗寫作“”。清武平客家人林寶樹在《年初一》(又名《一年使用雜字文》)對此有記載:“爺稱顯考稱妣,安起靈牌等外家。”溫昌衍認為,客家方言稱母親為“娭”反映的是“客家先民南下后不少男子娶奴婢或土著婦女為妻的史實”22。

(二)方言俗語:經驗與智慧的文化符號如果說方言特征詞的“返鄉”構成敘事的歷史底蘊,那么,方言俗語隨處可見的呈現則成為鄉土敘事最鮮明的姿態。作為地域文化載體的方言俗語,不但記錄著地域民俗事象,且本身也是構成民俗文化的一個有機部分,并作用于人們的思想意識。正如方言學家李如龍所指出的:“方言和地域文化不但是互為表里的;方言體現文化,文化決定方言;而且是相互作用的:風俗和觀念凝固于方言詞語,方言詞語則影響著人們的思想觀念。”23

方言俗語植根于地域文化土壤,蘊含著深厚的文化底蘊,承載著豐富的文化信息,充滿著智慧的生活經驗,體現著地域人民的人生態度、道德走向和價值取向,展示著地域的民俗事象。這些日常的生活經驗,人生態度、道德取向、民俗事象等在長期的發展中形成固定的形式,并因方言俗語的記載、傳承而具有特殊的韻味及意義。進入鐘兆云、鐘巧云的鄉村圖景,大量豐富、朗朗上口的方言俗語是一個醒目而亮眼的存在,傳遞著濃濃的客家鄉音,在《鄉親們》《鄰里》《客鄉風月》的文本中處處都是。這些方言俗語以地域文化和家庭族群為核心要素鋪展開來,觸須伸向生活的方方面面,描繪著閩粵贛三省交界處一個叫美溪的客屬鄉村。據不完全統計(扣除重復出現),《鄉親們》有方言俗語兩百多條,《鄰里》有一百余條方言俗語,《客鄉風月》融入了一百二十多條方言俗語。如《鄉親們》中關于寶哥和桂花伯母兩家難解恩怨的一段描寫:

常言道“斗冤了的牛牯難和解”,寶哥和桂花伯兩家就像斗冤了的牛牯,要想和好,就像搬起石頭打天,是辦不到的事。盡管父母親一直在調解他們兩家的關系,可還是白筆寫白墻——原樣,真是霸王別姬——無可奈何。

父親吸了兩口手卷紙煙后,嘆道:“想讓他們和解,那是對牛彈琴,白費功夫!”后來他們吵生打死,父母只好打耙瞇眼睛——睜只眼閉只眼了。

有人議論說:“桂花也真是個咁吹過,老公一死,連親嫂子親侄子都欺負她。”也有人說:“像她這種禾筆子飛過,也愛拔根毛的人,根本就不值得尊重,活該讓親侄子一家欺負,雖說現在招了個勾古,可他也是塘里的泥鰍,翻不起大浪。”還有人說:“榮寶現在幾個孩子越來越大,房子又那么擠,只要趕走了她,所有的一切就都是他的了,套個鴿子舍個豆,有利可圖。”24

以上這段話,用了9條方言俗語,“斗冤了的牛牯難和解”“搬起石頭打天,是辦不到的事”“禾筆子飛過,也愛拔根毛”“塘里的泥鰍,翻不起大浪”“套個鴿子舍個豆,有利可圖”“白筆寫白墻——原樣”“霸王別姬——無可奈何”“對牛彈琴——白費功夫”“打耙瞇眼睛——睜只眼閉只眼”。這些方言俗語取材于生活,融比喻、夸張等修辭手法,表述性、經驗性、知識性極強:總結生活經驗,精準科學,意味深長;評判道德品行,言簡意賅,形象生動。充滿生活氣息的語言,將寶哥和桂花伯母兩家難解的恩怨、桂花伯母貪小便宜的劣根性、勾古的軟弱無能、榮寶的小心機,描寫得含蓄而生動、深入人心。

再來看看闡述客家婦女“婦功”的一段話:

大姐年紀不大,干起活來卻不含糊,深得祖母的稱贊。也正因為能干,致使她連小學沒畢業就輟學了。祖母能簡單地識文斷字,恪守傳統,閑時常向大姐灌輸“田頭地尾”、“灶頭鍋尾”、“針頭線尾”、“家頭教尾”這類“婦功”。按客家習俗,只有熟悉了這些“婦功”,才算是能干的女子,日后才能嫁個好丈夫。25

方言俗語來源于民間,是民間真實生活狀態的反映。“田頭地尾”“灶頭鍋尾”“針頭線尾”“家頭教尾”,這“四頭四尾”是客家文化關于婦女家庭地位及分工最好的闡釋。閩西地處福建內陸,山多地貧,交通不便,男子為謀生大多常年在外,由此固守家庭的女性便承擔起丈夫與妻子的雙重角色,形成了客家社會對女性婦德婦功的要求:內外兼具。在閩西客家方言中,稱已婚婦女為“輔娘”,從字面意思上明顯看出客家已婚婦女在輔助丈夫,治理家庭中的作用。她們生活的空間既在廣袤的田野間,也在廚房的方寸中。客家民諺云:“一代系無好妻,三代都無好兒”,由此再次表明在客家文化中,女性對家庭、家族的興旺及延續的重要性。

除此以外,《鄉親們》中類似的方言俗語比比皆是,如“土皇帝”虎腚的老婆常念的緊箍咒是“食唔窮用唔窮,冇劃冇算一世窮”,簡單的語言闡述了生產活動要有計劃才不會受窮的事理;虎腚面對不爭氣的兒子嘆氣“唔怕窮唔怕窮,就怕屋家出個爛狗古”,哀嘆窮苦不要緊,就怕家里出敗家子;形容孩子不在多,有一個出類拔萃的就行了——“泥蛇一籮擔都冇用,青竹蛇一條就夠”;形容勢利之徒則說“有錢三伯公,冇錢三斤狗”;說一個人打腫臉充胖子是“瘦豬嫲屙硬屎”;闡述隨時間的推移,親疏關系的變化哲理則說“一代親,二代表,三代一過閑了了”;描寫王晃子比上不足、不下有余的樂觀生活態度是“比起劉玄德,夜夜睡唔得;比起叫花子,俺又還較得”;揭示在農村個人自掃門前雪、公共事業沒人管的現象是“眾家礱眾家碓,眾家姑婆冇人愛”。類似的方言俗語在《鄉親們》的每一篇章都有,客家人讀來親切易懂,即使是外方言區的人,也能從中感悟生活哲理的形象與精妙,帶來陌生化的審美體驗,讓人仿佛置身于汀江兩岸雞犬相聞、炊煙裊裊的鄉村。

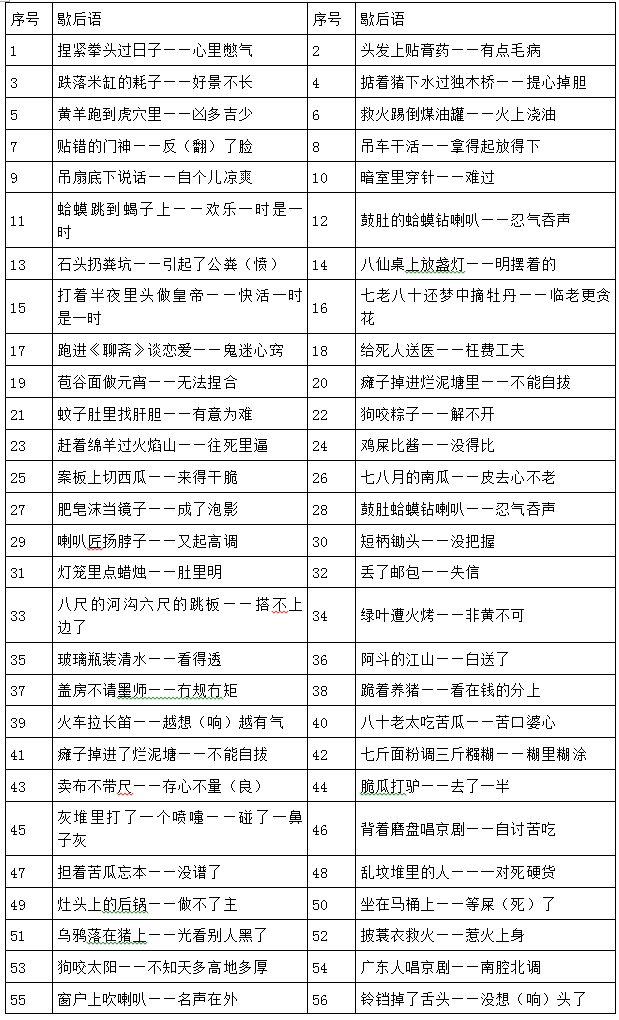

《客鄉風月》從篇名就可看出是一部典型的反映客家鄉村生活的小說。從這樣一個題材小說來看文本中大量方言俗語的運用,當是作者繼續推進他的客家文化、客家精神的求索。言語是社會意識最直接、最樸素的外部表現形式,《客鄉風月》中大量歇后語的運用是其特色之一,訴說著美溪村人和事的方方面面,營造著自然而濃郁的鄉村生活。

表一 《客鄉風月》歇后語(部分)

在長期的生產活動中,地處閩贛粵三省交界的閩西客家逐漸形成具有地域特色的方言俗語,這些方言俗語不僅僅是民間話語的形體外殼,更是地域精神、文化的外現。方言俗語以民間再簡單不過的口語形式,將深刻的生活經驗智慧簡單化、具象化,從而使人們能從這些簡單而具象的物象性話語中體悟千頭萬緒、變幻莫測的人生真諦。這些融地域方言、風俗人情、生活經驗于一體的富有深刻智慧及歷史古韻的客家俗語,構成了一幅絢爛多姿的鄉村畫卷,深入讀者的心里,刻下了鮮明的“客家”印記。鐘兆云、鐘巧云在運用這些方言俗語時,也在為文學鄉土中以方言俗語所蘊含的鄉村傳統文化的遺忘與消逝而惋惜,希望借助方言文字將他們對客家文化的記憶留存下來,同時他們也依托方言文學對閩西客家文化進行尋根式再現與重塑。阿萊達·阿斯曼認為:“文字不僅是永生的媒介,而且是記憶的支撐。文字既是記憶的媒介又是它的引喻。”26在城鎮化的進程中,農民進城、村莊衰敝正在使曾經鮮活的方言漸趨衰弱,甚至消亡。鐘兆云、鐘巧云兩位“60后”地道的農村人對此深有感觸,他們有意識地以方言來抗拒“衰弱”“消亡”,嘗試為客家文化塑形,以鄉音喚鄉親觸鄉情。

三、傳統與現代:民俗畫面中的時代變遷

在地域文學的書寫與表達中,返歸鄉土與文化認同是密不可分的。在這樣的視角下,寫作者們能否從容坦然將個人經驗的“真實性”付諸言語書寫,能否創造性地踐行文化認同,就顯得尤為重要了。對于鐘兆云、鐘巧云而言,“真實性”與“文化認同”的表達路徑,在民俗書寫中得以抵達。

所謂的民俗“即民間風俗,指的是一個國家或民族中廣大民眾所創作、享用和傳承的生活文化”27。民俗在長期的發展與傳承中逐漸沉淀為一個國家或民族的文化基因,是一個國家或民族獨特的文化印記。生活中獨特的民俗文化能夠為作家書寫地域文化提供豐富的素材,激發他們的創作靈感。一直以來,中國鄉土文學與民俗有著密切的關系,眾多鄉土作家把風俗看作是增添地方色彩的重要方法之一,這其中當屬魯迅最為典型,魯迅對文學創作中民俗書寫的重要性是有自覺認識的,其作品常將民風習俗與小說情節、人物、主旨相結合,以此揭露、批判國民弊病,他在給陳煙橋的信中提到文學中地方民俗書寫的意義:“我的主張雜入靜物,風景,各地方的風俗,街頭風景,就是如此。現在的文學也一樣,有地方色彩的,倒容易成為世界的,即為別國所注意。”28與此同時,地域民俗對作家創作的影響也是全方位的,是相當深刻的,陳勤建指出:“作家藝術思維的活動脈搏和思維導向大多數時候會受到自身深處民俗心理結構的影響和控制,小說的主題選擇、情節安排、人物刻畫、氛圍營造都暗暗受到自身內在民俗機制支配。”29而無論是情節安排、人物刻畫,還是氛圍營造、主題選擇等諸要素的呈現,都將直接作用于作家的小說語言選擇。

出生成長在客家,沐浴在濃郁客家鄉土文化中的鐘兆云、鐘巧云姐弟倆,將鄉土記憶還原為鄉土語言和鄉土民俗,在傳統與現代、兒時與當下之間,以鄉村民俗為依托鋪設情節、塑造人物,用民俗的絲線將個人經驗、生存現實和民族歷史串聯在一起,從歷史文化深層觀照社會與人生,借民俗書寫來表現鄉村風貌、社會變革。

語言和文化的發展是相互促進的,“語言是文化的產生和發展的關鍵,文化的發展也促使語言更加豐富和細密”30,作為地域變體的方言“在地域上的區別還能反映不同地方文化之間的差異,這一點更加明顯。一般而言操同一種方言的人,他們的社會生活、風俗習慣都有其一致之處。因此方言研究對于了解民俗往往有很大的幫助”31。事實上,民間語言(方言),“不僅自身就是一種民俗,而且它還記載和傳承著其他民俗事象”32。索緒爾指出:“一個民族的風俗習慣常會在它的語言中有所反映,另一方面,在很大程度上,構成民族的也正是語言。”33

鐘兆云、鐘巧云筆下的閩西客家鄉村寄托著作家對悠韻質樸鄉土的回憶與觀照,以集體性的“群言”敘述著具有厚重歷史底蘊的故鄉,以方言話語的方式書寫閩西客家山區的歲時節日、交往禮儀、宗教信仰等,以此呈現作品生動而獨特的內涵和厚重的地方文化色彩。“拖青”是一個婚嫁類方言詞,是當地一種婚嫁風俗,“拖青是客家女人出嫁時一個必不可少的環節,算是避邪。青是一株茶樹,要一到看下,在茶樹上系一個紅包,這是給男家接青之人的,接青之人接下紅包后,就把茶樹丟上廚房頂。拖青的一般都是親人,最好是小男孩,而且要走前面,到了男家,也有紅包”34。《客鄉風月》中對“拖青”的敘述帶有濃郁的客家山區特色,在生活的表象下展現客家的婚嫁習俗。

僻處三省交界的閩西客家,“耕讀文化”根深蒂固,往往重耕讀、輕商賈,這在客家語言中也有體現:

以致日常生活中經常避開“買”字。買肉說“稱”好理解,在閩西客家話中,大凡按稱重來計價買東西的,“買”通常說成“稱”。為何也說“吊”呢?大概是因為以前買的肉都用稻草繩子綁定,提在手上,自然是“吊”著,不像現在的超市里,買肉都用塑料袋裝著。

母親還說:“稱肉就稱肉,不要有什么搭頭。”

這里的“搭頭”,指搭配的東西,當然,一般是說和好貨或主貨搭一起,強加于人的物什。記得以前在農村,去墟上買肉時,常會被配上“搭頭”,“搭”的一般是肥肉或小腸、花腸之類,以湊成一個整數斤兩,比較好“算數”。35

在關注民俗書寫渲染、增添地方色彩功能的同時,鐘兆云、鐘巧云更注重挖掘地域民俗在歷史與現實之間的文化特征與價值。“吊”“搭頭”兩個方言詞,是傳統農村經濟生活的反映,一個“吊”字將農村生活的閑適、簡單展現得淋漓盡致,“搭頭”則是略帶粗魯的小農思想的準確展現。小說借這兩個方言詞揭示城鎮化過程給傳統農村經濟帶來的沖擊與改變。從總體上看,方言詞匯的形式和文化的形式是平行發展的,但也需注意,“方言詞匯的消長和民間習俗并不總是平行的。有的民間習俗早已絕跡了,但是反映這些習俗的詞匯依然活在口語里。通過這些詞匯可以了解方言區已經消失的民風民俗”36。強買性質的“搭頭”現象雖已消失,但熟悉而陌生的方言詞匯間包含的是濃濃的“鄉情”。

時移世易,社會的發展通常會引起民俗生活的改變,“傳統村莊的衰敗與消解必然導致其所承載的傳統民俗文化的解體”37。作為出生成長在農村,長期工作在城市的鐘兆云,敏銳地捕捉到這種變化。他們把社會變革與風俗的嬗變融合在一起,通過民俗風情的變化折射更革的時代,反映時代精神。

《客鄉風月》在對閩西客家鄉村的民俗敘事中,揭示市場經濟、現代化生活方式對鄉村傳統價值觀念、生活觀念的沖擊。小說對客家特色米食“粄子”民俗興衰起伏現實狀況的描寫,真實地呈現了這一沖擊下的變化:

年的腳步越來越近了,要是幾年前,都能聞到左鄰右舍粄子的味道了。以前還未進年關,各家各戶就做好了準備,買糖買油,碾糯米。二十世紀八九十年代,美溪村的碾磨機還比較少,而每家每戶都有幾斗米的糯米要碾,為了解決這一大難題,有人一過臘月二十就開始先炸粄子。為了節省時間和柴火,起碼買它兩桶油近二十斤放鍋里,一次性可油炸兩簸箕的粄子。人多的五六斗米,人少的也不下三斗米,五六斗的米要整整一天才能炸完。

炸粄子這天,全家人忙得不可開交。小孩子揉搓做粄子做得手累,實在做不動了,就責備父母別炸那么多,害得人家手累得握不緊拳頭了。做父母的就批評小家伙:“有做就怕多,有吃就嫌少!”的確如此,小時,哪個不希望自家的粄缸滿滿的,到了五月節(端午節)都還有,這樣不但可以和小朋友比粄子多,還可以用來饞他們,讓他們跟在自己的屁股后面流口水,從而巴結自己,聽從吩咐,叫他們跟誰作對就跟誰作對。那些小饞貓自然抵抗不住美食的誘惑,一個個淪為“叛徒”。

世易時移,不知受了什么污染還是因了什么啟發,一入二十一世紀的門檻,在涼茶滿天跑中,炸粄子的越來越少,原先的粄客(嗜好吃粄子的人),一個比一個怕上火。38

“粄”是客家族群過年時必不可少的特色食物,是客家飲食文化的代表。時代的發展帶來了風俗的變化,在物質匱乏、自給自足的傳統農村經濟中深受歡迎的“粄子”在21世紀“失寵”了,過年炸粄子的人越來越少了,吃粄子的人也越來越少了,豐富的物質生活,利益至上的市場經濟,改變了傳統鄉村的生活方式、生活觀念,沖擊著社會轉型時期的鄉村風俗與農民心理。

鐘兆云、鐘巧云的“客鄉三部曲”以大量閩西客家方言作為他們文學世界的基石,以紀實性的筆法和情感書寫鄉村中的每一個人,讓他們表露自己的心跡,講述自己的故事,在眾聲喧嘩中,呈現一個真實、豐富的“美溪村”。在語言的實驗性“返鄉”中,鐘兆云、鐘巧云不僅繪制了如福克納的“小小的郵票”的故鄉,而且開始以故土的筆法,展開閩西客家記憶的當代書寫,并且這樣的書寫為福建方言寫作提供了材料與方案,為福建文學的客家精神與文化提供了樣板,為福建文學的多樣性樣態提供了可能。在全球化語境下,《鄉親們》《鄰里》《客鄉風月》三部曲為福建文學和中國文學提供了客家的地方性標識和地方性知識。

[本文系國家社科基金項目“20世紀以來閩籍作家方言寫作現象研究(項目編號:21XZW048)”的階段性成果]

注釋:

1 2 [美]段義孚:《戀地情結》,志丞、劉蘇譯,商務印書館2018年版,第136頁。

3 4 5 6 15 20 24 25 35 鐘兆云、鐘巧云:《鄉親們》,作家出版社2011年版,第517、519、518、518、518、9、55、35、45頁。

7 陳旖旎:《鐘兆云:李友邦他也傻》,《福建人》2016年第3期。

8 王春林:《二十世紀九十年代以來的方言小說》,《文藝研究》2005年第8期。

9 秦牧著,孟繁華匯編《當代作家談創作》,中央廣播電視大學出版社1984年版,第27頁。

11 16 鐘兆云、鐘巧云:《鄰里》,作家出版社2011年版,第474、290頁。

12 李如龍:《關于方言與地域文化的研究》,《泉州師范學院學報》2005年第1期。

13 關于“嫲”的語源,有多種看法,羅美珍、鄧曉華《客家方言》在注釋中認為本字是“嬤”或“嫫”,劉倫鑫《客贛方言比較研究》也認為本字應是“嬤”,溫昌衍《論客家方言“嫲”的語源》“嫲”來自中古稱母親的“摩”,本字則是魚部平聲的“母”。鐘兆云、鐘巧云《鄉親們》《鄰里》中多寫為“嬤”或“麻”,《客鄉風月》中則寫為“嫲”或“麻”。

14 21 34 38 鐘兆云、鐘巧云:《客鄉風月》,花城出版社2016年版,第84、248、175、371頁。

17 人的舌頭是不外露的,只有張嘴時才能看見,即使張嘴也只能看見前端部分,因此稱之為“舌嫲”。

18 斗笠稱說時加“嫲”是因為其有一個明顯特征即“凹下”。

19 林寶樹:《年初一》手抄本。

22 溫昌衍:《客家方言特征詞研究》,商務印書館2012年版,第34頁。

23 邱尚仁:《方言特殊語匯與民族傳統文化———南城方言特殊語匯研究》,江西省語言學會2004年版,第2—3頁。

26 [德]阿萊達·阿斯曼:《回憶空間:文化記憶的形式和變遷》,潘璐譯,北京大學出版社2016年版,第206頁。

27 32 鐘敬文主編《民俗學概論》,高等教育出版社2010年版,第3、233頁。

28 魯迅:《致陳煙橋》,《魯迅全集》(第12卷),人民文學出版社1981年版,第391頁。

29 陳勤建:《文藝民俗學導論》,上海文藝出版社1991年版,第272頁。

30 31 36 周振鶴、游汝杰:《方言與中國文化》,上海人民出版社2006年版,第1、173、186頁。

[瑞士]費爾迪南·德·索緒爾:《普通語言學教程》,高明凱譯,商務印書館1980年版,第43頁。

37 周鵬:《新世紀鄉土小說中的民俗書寫與鄉村文化變遷》,《揚子江文學評論》2021年第5期。

[作者單位:武夷學院人文與教師教育學院]

[本期責編:鐘 媛]

[網絡編輯:陳澤宇]