一位海派畫家的“西行漫記”繪就另一種“中國式風景”

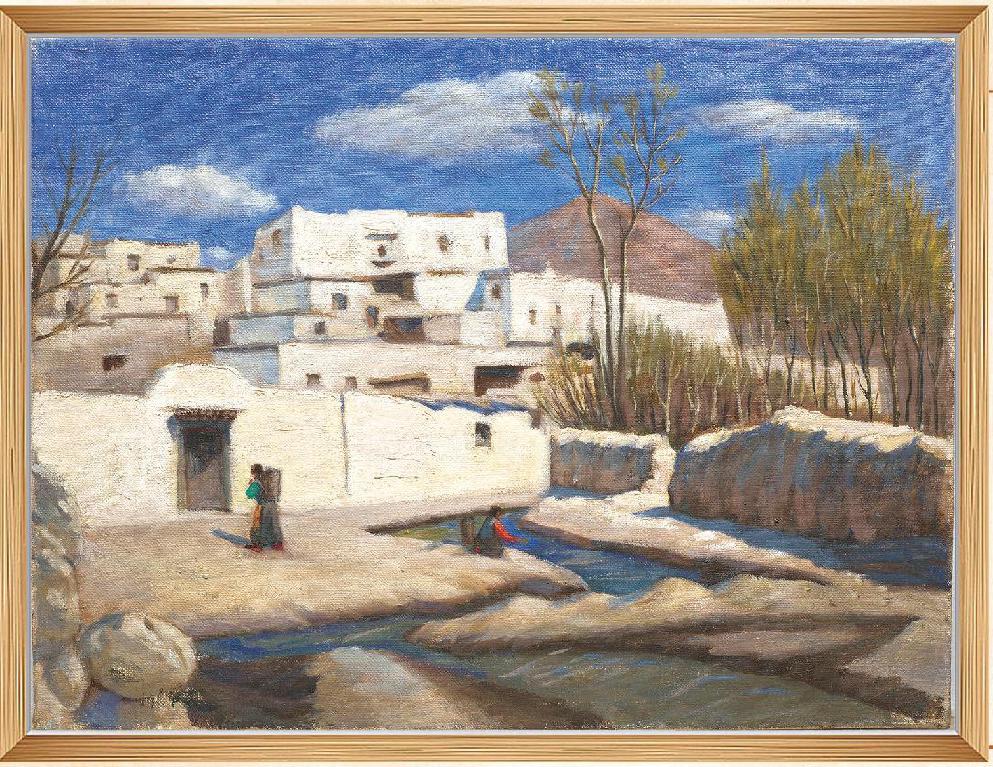

顧士本《溪水》

這幾天,慕名前來參觀中華藝術宮(上海美術館)“中國式風景——林風眠吳冠中藝術大展”的觀眾,不期在隔壁展廳邂逅西藏風情滿滿的“西行漫記——中華藝術宮(上海美術館)館藏顧士本作品展”,為這另一道“中國式風景”而駐足、吸引。

展覽的主角顧士本(1927—2009),是一位鮮為人知的海派畫家。他生于浙江鄞縣,1949年入伍,長期從事部隊美術工作,1980年調入上海油畫雕塑院工作。其作品基本為寫生作品,帶有強烈的現實主義風格,題材涉獵軍旅生活和西藏少數民族風情,多幅作品被中國人民革命軍事博物館、上海油畫雕塑院、上海市歷史博物館等收藏。此次展覽從顧士本家屬捐贈給中華藝術宮的140余件作品中遴選了近70件展出。這批作品幾乎無一例外反映的是顧士本任部隊文工干事、美術工作員期間隨中央慰問團赴藏采風及其扎根西藏15年的生活體驗。此次展覽的策展人金懿諾告訴記者,希望通過對顧士本這一個案的研究和展示,帶領觀眾回顧上世紀50年代起中國油畫家“西行”藝術探索的艱辛與收獲。

1963年,顧士本隨中央慰問團前往西藏各地采風和體驗生活,其間,他用畫筆記錄下對這片神秘土地的第一印象,而藏區的生活也點燃他的創作激情。次年,在西藏軍區緊缺美術(油畫)人才的情況下,他毅然放棄北京優渥的生活工作條件來到藏區,自此深扎藏區15年,直至1978年轉業回滬。在人生中最好的年華,顧士本不畏嚴寒和高海拔的挑戰,深入哨所,創作出一批或反映西藏地域特色或聚焦邊疆軍旅生活的佳作,成為具有重要歷史價值的文獻,也把美術創作技法言傳身教帶到邊疆部隊,培養了一批軍旅美術人才。

在此次展出的顧士本早期如《甘孜藏族姑娘》等作品中,能夠看到畫家對藏族同胞民族服飾和藏族民居陳設的精細刻畫。隨著時間推移,顧士本的作品更多聚焦藏區鮮明的色彩、高飽和度的色調以及神秘壯麗的自然風光,這些元素為他提供了油畫民族化探索的靈感。表現被皚皚白雪覆蓋的邊境崗哨的《寧靜的國境——乃堆拉》便是一例。“乃堆拉”藏語的意思是“風雪最大的地方”。據顧士本的夫人尤敏娟女士回憶,當時顧士本去邊境體驗生活時,風雪很大,條件非常艱苦,晚上只能睡在睡袋里。

展覽結尾處,幾組看似角度相近的作品被并置,打開畫家對于寫生和創作之間關系的探索,構成一個耐人尋味的彩蛋。繪畫史上,寫生作品的同一角度、類似角度寫生屢見不鮮的,如莫奈的“干草堆”等。在部隊創作任務重,無法經常外出采風的情況下,對同一角度進行二次、三次創作是畫家對技法運用、主題表現的實驗,也是在寫生觀察基礎上對時代審美、創新的探索。

展覽呈現的這批作品無論畫人還是畫景,大多尺幅不大,但質樸動人,似乎并非刻意為之的創作,而是真誠隨心的記錄。從富于地域、民族特色的肖像,對雪域高山遙遙相望的描繪,到主題性創作,顧士本始終秉承“藝術源于生活”的信念。正是深入邊疆軍區生活的體驗,使得他的作品充滿生命力和情感。也正是這些真誠表現的作品,再現了20世紀五六十年代的西藏美術的發展歷程,客觀記錄了那個時代的社會發展和人文情懷。真誠描繪現實,積極謳歌生活,這種把真、善轉化為美的意義,時至今天仍是美術創作的驅動。