燕南園,北京大學的“園中之園”

有一方花園近百年來都如此蘊藏張力與生機:十余座小樓松散靜逸地座落在花草叢中,幾代學術泰斗曾居住于此,他們頷首研究樓內,踱步行走園中,悄然間便開啟了一個學術脈絡;今天,它靜靜地“綴”在北大師生的日常路徑上,連起圖書館與宿舍、食堂,在平凡的三點一線之間,編織入豐郁的草木,清越的鳥鳴,透過枝椏灑落的斑斕光影。

歷史之“深”與日常之“靜”結合于此——燕南園,它是多少北大師生心中“精神高地”的象征,也是散步看花逗貓的方寸閑逸天地。

皇皇近百年光陰,它擁抱每一個穿梭而過的生命,每一種人生狀態——意氣風發的、步履匆匆的、悵然徘徊的、吟風詠月的,在與燕南園迎面相遇一刻,切近地聯結。

曾居住于燕南園52號院的語言學大師林燾先生,一度滿懷期待地談及燕南園的未來:這里應當辦成一座“特殊的博物館”,在每座建筑前面設立標牌,介紹建筑的歷史以及曾經居住過的人物。為此,林燾先生愿意從自己居住半生的燕南園搬走。

奇妙的是,如今在52號院東側辦公的北大歷史學系教授、藝術家朱青生教授也有著同樣的關懷。十幾年前,他與曾居住在61號院的歷史地理學家侯仁之院士商議撰寫了一份關于改造燕南園的思路報告。2022年,北大開啟燕南園歷史建筑保護修繕與環境綜合改善工作,他積極支持,并無私奉獻了許多寶貴的設計意見。

一種穿越時間的情感紐結于此產生。世事翻卷沉浮,燕南園在草木更迭之中涵納悠長的歲月,溫和而恒久地佇立著,凝望著,陪伴著。幾代師生在此行走、生活、研究,又將關懷與故事烙印于園中的墻瓦,將韻味與氣質堆得濃厚。

園子與人,相待兩融。那些散逸于光陰之中的精神氣息,那股流動的情感凝結,在再度叩訪小園時,重發光輝。

草木深深寄情志

四季花信輪轉,園中草木豐茂如舊。遙追小園往昔,先生們寄情志于草木,于萬千波瀾中求索不息;又似花匠耕耘不輟,遺澤廣布于晚輩,生生不息。

從西北側坡道走入燕南園,兩尊“花神廟碑”先入眼簾,上面刻有“匯總萬春之廟”,以供祈禱花神之用。花神廟碑櫛沐風雨,肅然矗立,低聲吟唱著這座靜雅小園的悠悠歲月,又像是向曾居于園中的偉大生命致以綿長的敬意。

曾居于燕南園的先生們,多有侍弄花草的雅好,是以園中竹籬柴門,香花綠草相映成趣。春來櫻花如雪,二月蘭鋪展遍地星河;夏至草木葳蕤,支起一園幽深清涼;秋深洋槐黃葉散落小徑,爬山虎織就一墻金黃;冬來松竹映雪,別具一番剔透玲瓏。

燕南園的貓

春天的燕南園

燕南園平面圖

66號院

“花神廟碑”旁便是66號小院,20世紀20年代末學成歸國的社會學家吳文藻、作家冰心夫婦是它最早的主人。吳文藻置辦了書房內的陳設,其余室內布置及庭院植樹栽花事宜,一應由冰心操持。她尤愛栽下的那株丁香,于仲春時節纖巧蕊瓣次第綻開,芬芳滿盈。

吳文藻和冰心訂閱了許多報紙與學術刊物,平時擺放在一張半圓形的雕花紅木桌上,每周便要更換一次,燕大師生爭相前來一睹為快,儼然一個小型“閱覽室”。春陽和煦,這株丁香,自成室外一抹倩影,供師生博覽之余賞玩品鑒。冰心也常攜一家老幼立于廊下,賞滿園春華,獨吳文藻一人仍自鎖書房之內伏案埋頭,于書海內自尋風光。

一次,冰心將吳文藻從書房內喚出,仍沉浸于研究的他頗感茫然,向冰心詢問丁香樹的名字,冰心戲稱“香丁”,吳文藻信以為真,點頭道:“啊,香丁”,眾人皆樂。

作為推動社會學中國化的第一批學者,吳文藻治學之純粹專注,于這由“丁香”引發的趣談之中也可窺得一側影。

抗日戰爭爆發后,小院也數經跌宕摧殘,曾被日本憲軍占領,甚至一度成為燕南園中的孩子們半夜摸黑進入“探險”的蕭索空宅。昔日冰心親手種植的紫藤花、紅月季、白玫瑰早已蹤跡全無。

燕南園66號院

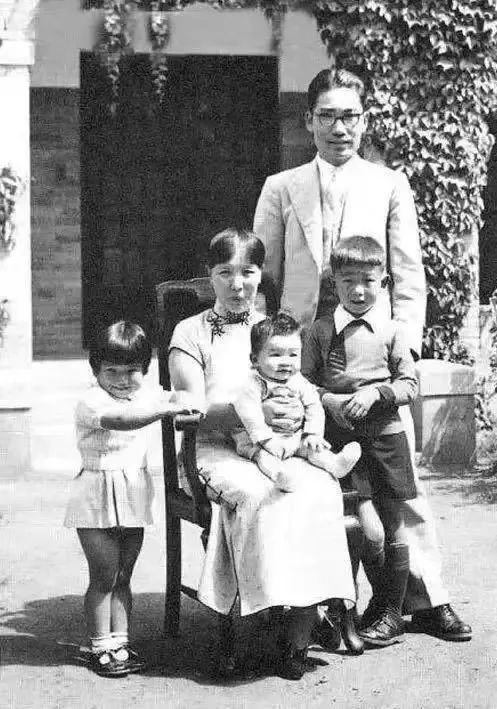

冰心、吳文藻一家在燕南園66號院合影

現在的66號院屋內景象

70年代,著名美學家朱光潛搬入66號小院。這位窮其一生追尋美的學者,又使院中花草繁茂了起來。他常靜靜地坐在樓前的青石板上,看著往來穿行的年輕學生們。新聞與傳播學院副教授周憶軍(筆名阿憶)曾撰文回憶,一次與同伴路過燕南園,一位老人隔了矮墻遞過一枝盛開的花朵。過了許久,他才知道這位老人正是美學大師朱光潛,他把花朵夾進了朱先生的著作《西方美學史》里。

阿憶感慨:

我一直偏執而迷信地認為,那不是自然界中一枝普通的花朵,它分明是人類精神之樹的果實,是一代宗師無言的暗示。在即將熄滅生命之火的歲月里,先生不斷越過隔墻,把曠世的風范吹進晚輩們的心靈中。

朱光潛先生的《給青年人的十二封信》曾拂滌多少年輕的心靈,把人生的道理娓娓相敘。在燕南園里,花猶如信。

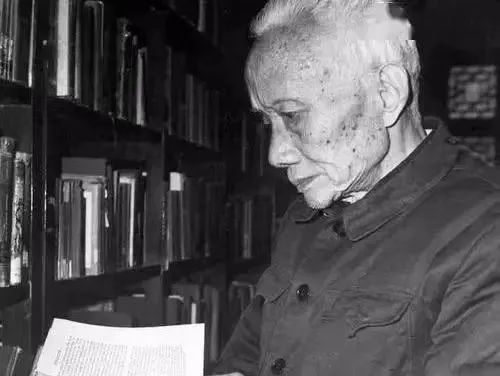

朱光潛先生

62號院

自66號院一徑向南,便是曾居住過詩人林庚先生的62號院。

“藍天為路,陽光滿屋”,林庚的書房東、南、西三面皆是寬敞的明窗,他就在這里寫詩、做研究,寫下《中國文學史》《中國歷代詩歌選》等古代文學研究典范之作。林庚尤喜親手栽種打理草木,院庭中,一株柿子樹高大挺立,四圍修竹掩映,倩影搖曳;月季、玉簪卓然而立,一眾花草蓬勃滋蔓,園中野趣橫生。林庚對盛唐詩歌的研究有兩個極為傳神的概括:“盛唐氣象”“少年精神”。這一畦花木,或許正是先生“少年精神”的具象呈現。

在風波翻涌的年代里,林庚又拿出《西游記》閱讀,洋溢在孫悟空身上的童趣與達觀在夜燈下從書中涌出,頓感快意精神。這些看似隨意的興味無窮的閱讀,最終匯成獨具特色的《<西游記>漫話》。

北大中文系教授袁行霈在老師林庚先生九十誕辰祝壽會上說:“盛唐氣象、少年精神、青春氣息……林先生一貫提倡的這些,都是人類精神的精華。他的詩歌和學術都在鼓蕩精神的力量,他的全部努力集中為一點,就是呼喚和歌唱以充沛的創造力為標志的青春。”

“走路一定要昂起頭來。”林庚先生常這么說。他始終是一位詩人,永遠嘗試著以噴薄豐盈的創造力越過平庸的桎梏,葆有赤誠的童心,將新鮮的目光投諸世間萬象;又以少年人的宏闊瀟灑于百千糾葛間處之泰然,以至老不失的少年精神昂首邁過九十五載人生。

62號院門前,依舊“風光草際浮”,仿佛在緬懷林庚先生這位永遠熱愛“浸透著陽光的海”的不老少年。

2002年,林庚教授(中)與袁行霈教授(右)等在院中合影

57號院

向東踱步至小園東南角,便可見兩進中式小院。小尊石獅護衛著素樸的門扉,鮮嫩的枝蔓攀上斑駁的垣墻,輕巧撥弄柔和的陽光,投下雀躍的碎影。

“庭中有三松,撫而盤桓,較淵明多其二焉……余以為昔人所謂某堂某廬者,皆所以寄意耳,或以松,或以風,各寄所寄可也。”這是當代著名哲學家馮友蘭先生筆下的三松堂——燕南園57號院。

松樹的綠是深沉而內斂的,其超凡定力與恒久生命力,大約便是跌宕浮沉之間馮友蘭的一份寄托與自許。

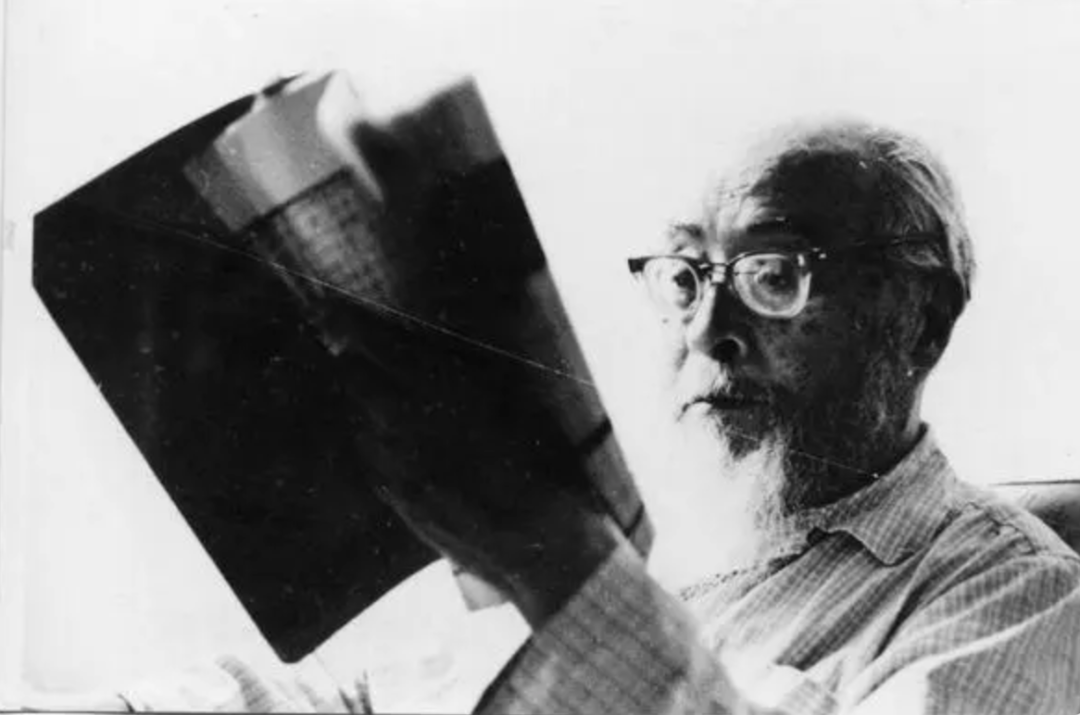

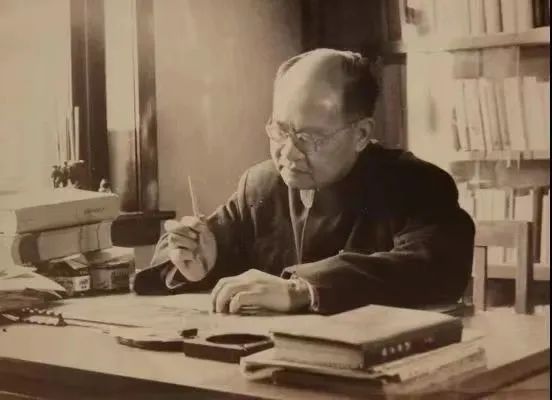

馮友蘭先生

歷萬千風雨,57號院中松樹依然蒼翠自立。馮友蘭感慨自己又重回起點,算是“赤條條來去無牽掛”,但他心中終究還有沉重的牽掛——“那就是祖國的舊邦新命的命運,中華民族的前途”。他期望傾其余生,為中國哲學學科窮盡生命最后的力量。

于是,在“耳目喪其聰明,為書幾不成字”的最后十年里,馮友蘭完成回憶錄《三松堂自序》,又幾如春蠶吐絲般,嘔心瀝血寫就總字數達150萬字的巨著《中國哲學史新編》。一如庭中迎寒傲立的蒼松,馮友蘭先生始終堅定而執著地持守對于國家民族的誠摯深情。

燕南園57號院

53號院

轉至東北角,二月蘭花海如紫云席地,擁圍著53號院。生物學家沈同于1952年院系調整后搬進小院一樓。沈同亦是一位極喜花草之雅的科學家,他常常在給親友們的書信中,欣喜描摹燕南園的四季風光。抗戰時期,沈同給親人寫信中曾這樣表達:“祝念母親弟妹平安。又念千萬同胞已遭難,對于生命一念,已由‘個人生死’擴至‘民族生死’,有時念及全人類。”

小念牽及大念,個體之愛聯結大我之愛。或許,先生們惜花愛花之雅趣,背后實為寬廣的愛與溫情。

在這座小樓里,沈同先生于治學育才傾盡全力,直至74歲高齡依然堅守講臺,為分屬六個專業約一百五十人講授生物化學,一日兩次前往實驗室指導學生,為中國生物化學學科奉獻畢生。

被二月蘭花海包圍的燕南園

走過小園四至,便可發覺它并非是一方花木豐美的世外桃源,而是密切系聯于家國之命脈,見證了抗日戰爭前后燕大師生的搬遷與復校,見證了院系調整后的建設、坎坷與發展,于翻卷澎湃的時光之中,安定守護著未變的情志。

四季花信輪轉,園中草木豐茂如舊。遙追小園往昔,先生們寄情志于草木,于萬千波瀾中求索不息;又似花匠耕耘不輟,遺澤廣布于晚輩,生生不息。其情其景,恰如“花神廟碑”上所銘“吐艷揚芳,四時不絕”。

高地:形而下與形而上

曾居于園中的幾代師生,以曠世的風骨,廣博的襟懷,不渝的學術追求,為這片園子注入恒久鮮活的生命,完成燕南園“學術高地”意象的升格與最終塑成。

燕南園無疑是一塊高地。

上世紀30年代,燕園最南側的這塊地界被燕京大學師生稱作“南大地”,因為其地形遠遠高出北部,園子也因此形成了自己的水土與物候。坐落于三山五園懷抱之中的燕園,這塊土地平實中自含靈氣,樹草鳥蟲和諧地棲居于此,漸漸生出自身的生態多樣性系統,貓咪們也盡在燕南園中慵懶地流連坐臥。北大為保護這塊珍貴的校園生態區,設立了包括燕南園在內的國內首個校園自然保護小區。

燕南園的松鼠

于空間而言,人將為其賦予增添別樣的意義。曾居于園中的幾代師生,以曠世的風骨,廣博的襟懷,不渝的學術追求,為這片園子注入恒久鮮活的生命,完成燕南園“學術高地”意象的升格與最終塑成。

54號院最早的住戶的歷史學家洪業先生據說正是建設燕南園的倡議者。洪業頗愛書籍,所藏精印墨寶不少,洪先生卻稱其為“無善本書屋”。由藏而研,洪業先生更是主持編纂了經、史、子、集等數十種古籍文獻索引,猶如度書山而有徑,《春秋經傳引得》《杜詩引得》至今尤為學界推重。

洪業的學生同樣有名。中國歷史地理學科的奠基者侯仁之先生及其夫人地理學家張瑋瑛,都曾求學洪門,燕南園54號院是他們常常拜訪的地方。1938年春天的一個早上,洪業將侯仁之叫到平時極少讓人進入的書房中,叮囑“擇校不如投師,投師要投名師”,建議他前往英國利物浦大學追隨地理學名師達比教授攻讀博士學位。

54號小院的這個春日早晨無疑是意義深刻的。侯仁之一生的學術研究方向就此奠定,而后具有現代學科意義的中國歷史地理學得到奠基并逐步發展。

燕南園54號院

侯仁之先生及夫人張瑋瑛在燕南園

1949年,新中國成立前三天,侯仁之從英國學成歸來,不久后成為燕南園61號的住戶,住進了這座他做學生時曾無數次穿過的園子。居住的幾十年中,侯仁之為歷史地理學傾盡心力。他主編《北京歷史地圖集》,促使中國參加世界遺產公約組織,研究北京的歷史起源及城址變遷,為保護北京舊城風貌而大聲疾呼……

侯仁之先生的學生——歷史地理學家韓茂莉教授沿著這條學術道路繼續前行。她開授的通選課“中國歷史地理”已數年成為北大最熱門的課程之一。

前行者往矣,后來者復為引領者,承而未斷。幾乎燕南園里的每座小樓,都曾見證了一個學科發展路上的重要節點。

曾于56號院居住的物理學家周培源先生為中國流體力學學科之先驅。抗日戰爭爆發后,他抱定以科學救國家危亡的志向,毅然轉變研究方向,投身流體力學方面的研究;面對國外的優厚待遇和工作條件,堅定回到祖國,傾力推動中國物理學科的發展。不僅一生治學勤勉,自身學術成就超凡卓著,亦為中國物理學耕耘播種,甘為人梯,曾受業于其者不計其數,九代弟子幾乎個個聲名赫赫。

燕南園56號院

西北的50號院為北大圖書館原館長、歷史學家向達故居,在這里,向達先生奠定了北大圖書館專業和博物館專業的基礎;居住于53號院的生物化學與分子生物學家沈同先生創立中國綜合大學的第一個生物化學專業;曾任北大副校長的馮定先生于50年代搬入55號院,開創了北大馬克思主義哲學學科;曾居住于65號院的中國法學界泰斗芮沐先生創立了中國經濟法學和國際經濟法學……

還有許多先生們的心血匯聚于此,將燕南園鑄成一片璀璨耀眼、流傳不息的學術精神高地。曾住在51號院的物理學家饒毓泰與數學家江澤涵一度為師生。饒毓泰傾盡心血,自編講義;江澤涵在動蕩期間自持心靜,七十多歲高齡蹣跚行走于燕南園和數學系教研室之間,起早貪黑寫就《不動點類理論》,國際上稱其研究為拓撲學界的“中國學派”。

曾居住在58號院的國學大師湯用彤先生寫就《魏晉玄學論稿》《印度哲學史略》;語言文字學家魏建功先生晚年帶病堅持參與《辭源》稿件的審定,63號院深夜的燈光見證了一代語言文字學術成果的誕生;1965年,物理學家褚圣麟先生于59號院內寫就《原子物理學》手稿,出版后至今仍被沿用為學科教材……

馮友蘭之女、當代作家宗璞,哲學系教授葉朗,國學大師湯一介、中文系教授樂黛云夫婦,病理生理學家韓啟德、國際關系學院教授袁明夫婦……彼時曾在燕南園中浸潤濡染的年輕人們,早已成長為不同領域的學術大家。

歷史在這里鮮活地存續。燕南園這塊高地始終庇人以靜逸,懷抱著孕育出豐碩的精神之果。穿行于此,小樓無言,卻可觸得它背后那廣闊的精神腹地。

如今,燕南園中的讀書人

群而不同,終成寬闊

在某種意義上,燕南園甚至是整個燕園的縮影。滿盛著師生的精神交匯。一塊土地,有了活的靈魂,方久而不衰。

燕南園中,十余座小樓形制相近而不同,風姿各異,門廊連拱窗,灰磚銜朱漆,不同程度地融合了中西建筑元素之美,數十年來居住或辦公于此的住戶又增添印記。行走園中,雖覺各得其趣,卻彼此之間遙相輝映,互為襯托,皆交融統匯于此一園中。

近百年歷史的燕南園,始終彰顯著融合與共生。雖有有形之墻,但這份廣博包容的樂土,越墻而勾勒出一片自由的公共學術文化天地,滋養出蓬勃向上的思想生命力。

1927年,燕京大學規劃在校園南部建設教師居住地。燕大師生群策群力,校方籌資、建筑師規劃、校景委員會參與,燕南園初建時便蘊藏著“公共”的精神。

園子落成后,住戶先后搬進,中西古今文理各領域的大家們比鄰而居,愈加熟識。友人自由往來,師生朋輩爭鳴談論,各級師生、文理社工學科、中外有志之士在此聯系交匯。

燕南園小景

周培源先生及其夫人王蒂澂,曾親手栽培了燕南園中數一數二的花圃,卻從不獨賞。當東風攜來春的信箋,56號院的草木總是最先拂去冬的泠冽,滿園櫻花瓊枝玉蕊,簇然爭春。而后春意日濃,櫻桃漫綴,更是引得園中孩童爭相采擷,人稱“周家花園”。

四方來客,無論身份背景,皆可推開燕南園56號的大門。周培源愛園中之花,亦愛家中之“花”。先生與夫人王蒂澂一生攜手、扶持共進,家中有四個女兒,先生便常笑稱妻女為“五朵金花”。三五好友常來客廳小坐,或閑敘,或闊論,時人則戲稱先生是“太太的客廳”中最有別致浪漫情懷的客人。

如今,在燕南園辦公的幾個研究中心,依舊如同“學術客廳”,跨越學科邊際、匯通智識交流。區域與國別研究院打破傳統桎梏,著眼整體性地理解與研究區域,從燕南園窺見人類文明的歷史與當下;視覺與圖像研究中心的學術團隊編纂著《中國當代藝術年鑒》系列叢書,《徐悲鴻年譜》《漢畫總錄》也出于此處;文化產業研究所里,學界思維與行業視角自由碰撞,以智庫促進文化產業活力迸發……

更為深刻的交流,藏于日常。幾代師生的脈脈溫情,都為燕南園盡收記憶中。

周培源曾經養過一只高大英俊的獵犬“阿利”,園子里的孩子們時常纏著“周大爹”要一起遛狗。周培源總是欣然答應,轉而提出條件:要溜阿利,需要一起繞著校園跑一大圈。最后一群孩子總被當年的清華大學一英里跑冠軍周先生累得夠嗆。

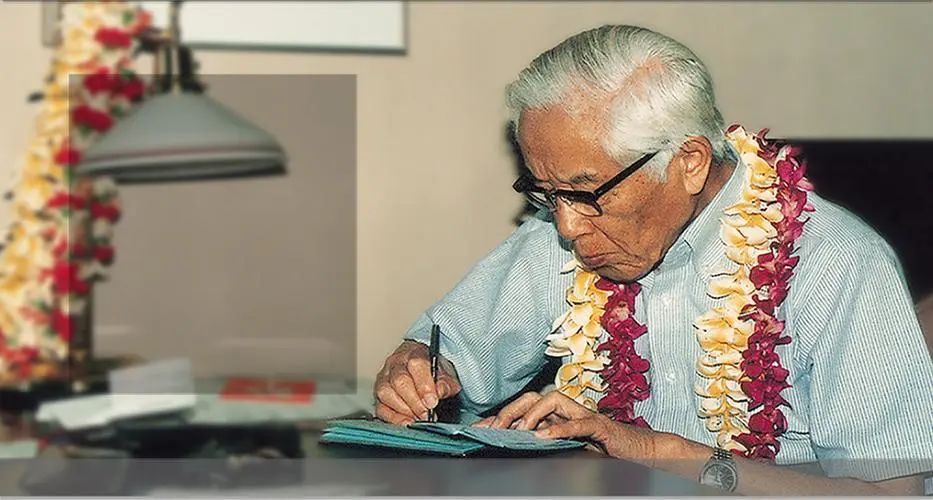

周培源先生

夏天的燕南園

在作家宗璞的回憶中,父親馮友蘭常與緊鄰湯用彤先生同車出門,又同語言學家王力先生對門而居三十余年,兩家常有往來。父輩們年事漸高,宗璞一次探望住院的父親時,朱光潛先生正住在隔壁病房,也便同前去問候。

1961年,第26屆世乒賽在北京拉開帷幕,這是新中國首次承辦世界級體育比賽,小球迅速席卷全國,成為大家茶余飯后的話題。這股熱潮也來到燕南園。

那時電視機尚不多見,王力先生的長子王緝志正就讀于北京大學數學力學系,他邀了同學前去當時居住的燕南園60號院觀看電視轉播。王力也放下了手頭的工作,全家人和四十多位同學一起觀看了比賽,隨著球起球落,小屋內呼聲高低起伏。這段往事直到50年后數院百年院慶的同學聚會上仍被頻頻提起。

王力先生

燕南園60號院

世乒賽期間,林庚先生的家也同樣成為“演播廳”,季羨林回憶,中文系的年輕教師們每天都來到62號院,客廳里臨時湊了全家所有的椅子和凳子。26屆世乒賽結束不久,林庚買了一張乒乓球臺,放在院子寬敞處,自此,南墻下便常見師生們與林庚先生打球的身影。

燕南園是師生的園地。一條橫跨年代、交織輩份的情感紐帶自然地凝結為共識。

煥發生機的燕南園

虎皮墻內外,燕南園與燕園密切地勾連貫通。時至今天,這座保留了20世紀20-40年代折衷主義建筑風味的園子,熨帖而從容地點綴在燕園生活學習區的腹地。像是時光流定的標記,其素樸與野趣,調和了四圍現代化建筑的規整與銳利,迸發出生動鮮活的韻味。中國園林造景藝術中常用“隔而不斷”,北大歷來注重“兼容并包”,以物載道。或許,燕南園正在物理與象征雙重層面,詮釋了隱綽朦朧之間自有交匯融通的渾然美感。

在某種意義上,燕南園甚至是整個燕園的縮影。滿盛著師生的精神交匯。一塊土地,有了活的靈魂,方久而不衰。

兼容并包,終成寬闊。北大人與燕南園氣質相和,也始終愛護著這座精神棲息之所。

2022年,北大啟動了燕南園歷史建筑保護修繕與環境綜合改善工作。北大師生們自發地投以關注——

考古文博學院的張劍葳、王思渝及其團隊主要承擔起景觀保護與展示規劃方案的設計工作,他們主動邀請校內師生參與,問卷調查、走訪調研、口述史訪談、焦點小組、工作坊、主題沙龍,充分全面地了解不同群體面對燕南園的情感、態度與導向。團隊希望最大范圍地擴大共識,在保護與改造、舊與新、文化與工程、歷史價值與情感價值的各對平衡中細細探求,他們希望堅持“最小干預”原則,將燕南園變成“沒有圍墻的博物館”,來“讓園子自己說話”。

許多專家學者也對燕南園投來關切的目光——城市與環境學院呂斌教授曾負責編制三輪燕園校區整體規劃方案,從宏觀角度對燕南園規劃把關;藝術學院教授、文化產業研究院院長向勇作為51號院的使用單位代表,為燕南園園區的景觀保護與展示提出美學建議;生命科學學院呂植、顧紅雅與綠色生命保護協會的同學著眼于保護生靈的棲息、優化綠植的選擇,以使小園保持生機如許。

北大黨委把保護好歷史文脈、保護好燕園文物與歷史建筑作為重大政治責任,在全面系統完整保護的前提下,努力讓文化遺產活起來,一代一代傳承下去,讓古與今、舊與新始終在這片園子里交相輝映。

同學們在燕南園中使用三維激光掃描器

建筑與景觀設計學院李迪華偶然關注到園內東側一條從40年代保存至今的洋灰路。他帶著燕園公益營建社的同學饒有興致地潛入檔案館翻閱歷史照片,查找到燕園中“洋灰路”修建于1947-1948年間,室外水泥路的使用壽命一般為50年,而這條路意外地保持了75年。他們又多方聯系論證,制定了工程修繕和保護方案,讓這條充滿歷史感的洋灰路得以創造性地保存下來。

材料科學與工程學院王習東團隊無償提供了透水磚材料的設計方案,以使燕南園路面不再雨水存積,也讓這方生態花園的水系更加自然地循環。

學校房地產管理部、總務部、校園服務中心,動力中心,會議中心,燕園街道辦事處,保衛部等部門協調各方,為師生的策劃和落地實施予以保障。

無數熱切的關懷,互助共治的精神,融鑄起燕南園的新生。

“我期待,人們走入園子里,看到這座‘活的博物館’,會追問和探究建筑背后的故事,會在這方空間里感受到人文的力量。”李迪華相信環境能夠育人。

文化遺產資源具有不可再生性,它們不是靜止的古董,而應成為活著的歷史,成為每一個步入其中的人感悟中華文化、增強文化自信的過程,成為堅定文化自信、建設文化強國的強大動力,這正是新時代文化遺產保護的題中應有之義。

生生不息的燕南園正是文化遺產資源的棲息之所,也依舊是一片思想可以自由交匯的理想天地。