從菰蘆人居到棋局街市 ——江南傳統(tǒng)城鎮(zhèn)的歷史形態(tài)學認知

自明代中葉以來,在我國江南地區(qū)綻放出了華麗的市鎮(zhèn)文明,得益于絲、棉、漁、米等產(chǎn)業(yè)的興盛,依托密如蛛網(wǎng)的河湖水系,該地逐漸發(fā)育形成一個星羅棋布、有序分級的水鄉(xiāng)城鎮(zhèn)群落,其規(guī)模與活躍度在全國首屈一指,不能不說是江南城鎮(zhèn)的獨有特色。

進入近代以后,傳統(tǒng)的水鄉(xiāng)城鎮(zhèn)發(fā)生了劇烈的變動,隨著以上海為中心的江南經(jīng)濟圈迅速發(fā)育成型,在許多擁有千百年歷史的江南傳統(tǒng)城鎮(zhèn)之中,城垣、城濠的拆除和填埋,建成區(qū)的加速拓展,使得城鎮(zhèn)的功能與空間格局都發(fā)生了重大變化,而新式學校與醫(yī)院、馬路、鐵道、電力及上下水管網(wǎng)等近代物質(zhì)文明也都最先出現(xiàn)在了這些城鎮(zhèn)之中,促進了原先的城市形態(tài)不斷迭代,城鎮(zhèn)景觀加速更新。

近年來,大規(guī)模的城市化擴張接近臨界,歷史上那些區(qū)域經(jīng)濟均衡、人居環(huán)境優(yōu)越的江南城鎮(zhèn),或是那些嵌入大城市之中、獨具風情的舊城地帶,再度引發(fā)諸多關注。如何在保全雅致歷史景觀與深厚人文底蘊的前提下創(chuàng)造性地延續(xù)、升級、重塑這些古老城鎮(zhèn),成為當?shù)仄胀癖姾彤斀褚?guī)劃建設者所面臨的重要課題,而這一切都離不開對于江南城鎮(zhèn)歷史形態(tài)變遷及其特質(zhì)的完整理解與深刻認識。

近代實測地圖與江南城鎮(zhèn)的歷史形態(tài)學研究

如果將城鎮(zhèn)比喻為一類高度發(fā)育的有機體,其內(nèi)部的各個要素,雖然會有不同的生長速率、會分化出具有不同功能的多種組構,但其生長與分化并不是孤立地進行,而是在特定的人地環(huán)境下、按一定的成長邏輯緊密地交織在一起并且相互作用而形成的。以康澤恩(Conzen)對安尼克古堡700年形態(tài)演變的研究為例,這位英國著名的城市歷史形態(tài)學家用量化的歷史地圖數(shù)據(jù)揭示了城市形態(tài)發(fā)展的一條普遍規(guī)律——城市中各要素按其易變度排列依次是功能、建筑、土地劃分、街道。按此規(guī)律,就可以看到:建筑的壽命往往比功能更為長久,一座建筑在其一生中極有可能改換多個用途;而街道的生命周期則是最長的,因其形狀和走向的變化必然牽動沿街所有的土地和建筑。事實上從筆者研究實踐來看,江南城鎮(zhèn)的許多小街陋巷,也往往擁有驚人的歷史深度。

江南城鎮(zhèn)的形成大多始于該地漫長歷史上鄉(xiāng)村聚落的演進,城市地理學中著名的“中心地理論研究”立足于對流動成本的空間分析,解決了城鎮(zhèn)作為空間點位的層級關系與配置關系,但并不能描述各個城鎮(zhèn)的內(nèi)部形態(tài)差異與千變?nèi)f化的城市肌理形塑歷程。

立足于城市歷史形態(tài)學的“聚落演化的形態(tài)發(fā)生分析”,則為我們探索江南城鎮(zhèn)歷史上從聚落到近代城鎮(zhèn)的形態(tài)發(fā)育過程、理解其歷史形態(tài)的演變規(guī)律及其模式與特征提供了有力支持。所謂聚落形態(tài)的發(fā)生分析,是指對于聚落的外部形狀和內(nèi)部結構的起源、發(fā)育和成熟各階段的分析與研究。該分析的理論基礎是假設近代化之前,在江南地區(qū),在同一時間斷面上存在著眾多規(guī)模不一、形態(tài)各異的聚落與城鎮(zhèn),其在規(guī)模與形態(tài)上的差異代表著這些聚落或城鎮(zhèn)發(fā)展的不同歷史階段,其中的典型樣本可以體現(xiàn)江南聚落—城鎮(zhèn)發(fā)展的時間階序。該理論的啟示是:在江南這樣具有悠久的聚落發(fā)展歷史、較高人地環(huán)境同質(zhì)性背景的區(qū)域,合理運用共時比較的分析手法,采集同一時間斷面上各種不同形態(tài)類型的聚落與城鎮(zhèn)的典型樣本,用以替代不同發(fā)展階段的聚落與城鎮(zhèn),并由此擬測、重建該區(qū)域城鎮(zhèn)歷時性變化的真實軌跡。

不過,聚落演化形態(tài)發(fā)生分析雖然對探索江南城鎮(zhèn)的歷史形態(tài)十分有效,但該方法在數(shù)據(jù)的精確性方面要求頗高,通常需要藉由詳細的大比例尺實測地圖方可實現(xiàn)。而與傳統(tǒng)的文字記錄相比,實測地圖作為一種特殊的形象史料,具有可視、系統(tǒng)、標準化等優(yōu)點,其對微觀地物的規(guī)模、方位、曲度的描述尤為準確,是開展共時性樣本的類型化處理與歷時性演化階序推導的理想素材。同時,鑒于測繪時代愈早歷史形態(tài)分析條件愈佳這一點,測繪于江南城鎮(zhèn)近代化前或初期的地圖應是此種研究的首選資料。事實上,對比目前種種史料,也只有近代實測條件下的大比例尺城鎮(zhèn)地圖才具備開展此類系統(tǒng)分析的資料適配性。

自西方列強打開國門以來,運用近代測繪技術的城鎮(zhèn)地圖開始出現(xiàn)在江南各地,如上海老城廂最初的實測圖——《上海縣城及英法租界圖》大約繪制于1856-1858年。該圖也是目前所能見到的江南地區(qū)最早的近代實測縣城地圖。1862-1864年中外聯(lián)合鎮(zhèn)壓太平軍期間,英軍在太湖流域測制了多幅軍用地圖,其中包含南橋、青浦、柘林、南翔、嘉定及上海這六座城鎮(zhèn)較大比例尺的實測地圖。民國初以來,隨著國民政府主導測繪事業(yè)的展開,標準化的近代城鎮(zhèn)測繪開始實施。此類地圖雖然靜態(tài)反映較晚近時期江南城鎮(zhèn)的面貌,但由于當時許多城鎮(zhèn)還較好地留存了近代化之前的歷史景觀,因此可通過聚落的形態(tài)發(fā)生分析,來探索江南城鎮(zhèn)歷史形態(tài)演化與中微觀肌理特質(zhì)等難題。

近代實測地圖所見江南城鎮(zhèn)形態(tài)的靜態(tài)特征與歷時性類型

基于以上思考,利用近代大比例尺實測地圖,通過典型樣本的提取,來歸納江南聚落—城鎮(zhèn)形態(tài)發(fā)展的歷時性類型。限于篇幅,這里省略詳細的數(shù)據(jù)處理過程,僅以典型案例的形式來說明研究結論。

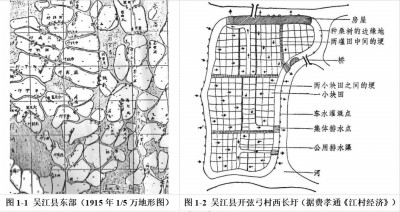

江南在地文上素以水網(wǎng)密布、湖泊眾多為特色,是世界著名的水鄉(xiāng)區(qū)域。從地貌上看,以太湖為中心的淺碟形洼地,連帶其周圍大小湖泊,形成水域面積占相當比例的天然湖沼群卓越地帶。圖1-1所示位于蘇州郊區(qū)吳江縣(今吳江區(qū))東的沼澤化景觀,表明該地為無數(shù)沼澤散布的所謂“強濕地”地帶,至今水域面積仍占到該區(qū)總面積的38%。不過,從圖上也可以看到,這一帶的水路已逐漸固定,呈現(xiàn)陸地化過程初期階段的樣態(tài)。

此種狀態(tài)在“水鄉(xiāng)深處”的吳江、嘉善、青浦等地最為常見,在一定程度上反映了江南開發(fā)史初期階段的人居狀況及聚落的早期形態(tài)——聚落依圩田而筑,而且由于濕地沼澤的環(huán)境,加之水運的交通便利,使得初期的聚落構筑均在圩堤之上相對高燥之處,由此自然而然地形成了條帶狀的聚落形態(tài),即所謂的“列狀水路村”。費孝通的吳江開弦弓村研究提供了此種地形下之微觀案例(圖1-2),正是江南“強濕地”地帶的小型聚落,是水鄉(xiāng)聚落發(fā)展初期之典型樣態(tài)。

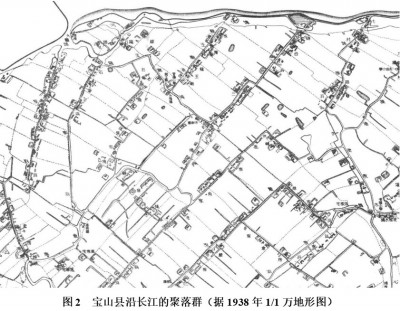

此種“強濕地”區(qū)域的持續(xù)開發(fā),致使原先的淺水型天然湖泊或是亦湖亦河的寬闊水體逐漸向著沼澤化方向發(fā)展,這一泛濫低地的陸地化進程持續(xù)達數(shù)千年之久。隨著圩田的不斷興筑,使得水路逐漸成型,沿岸聚落也隨之伸展擴張。圖2為上海北郊寶山縣沿長江的聚落景觀,“列狀水路村”隨河道走向而筑,形成縱橫交錯的條帶狀聚落景觀。此種景觀至今在江南傳統(tǒng)鄉(xiāng)村地帶仍隨處可見,并且工業(yè)化程度越低,其條帶狀特征越鮮明、普遍,強烈顯示此類“列狀水路村”在形態(tài)發(fā)生上明確的方向性和演化規(guī)律。

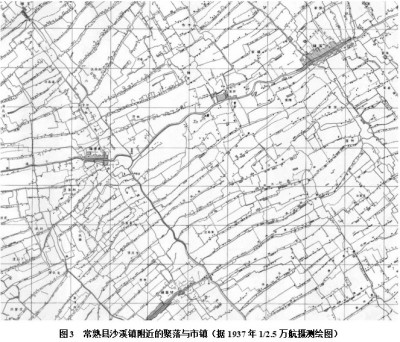

此后,隨著開發(fā)的進一步深化,通過長期的水道浚渫和圩岸修筑,撫養(yǎng)稠密人口的廣袤人居空間得以實現(xiàn),逐漸形成今日所見人工河道與自然河道縱橫交織、大小湖泊相互串連的水鄉(xiāng)景觀,而聚落亦進一步得以發(fā)展,在若干物流條件優(yōu)越的樞紐中心形成市鎮(zhèn)。不過,此類市鎮(zhèn)由于受到前期的聚落構形、依托河道的物流展開模式等條件制約,依然會以沿著主街所依附的河道為主軸伸展、并以垂直主軸的橫向擴張這樣的生長模式,形成條帶形或長紡錘形的“列狀水路市鎮(zhèn)”形態(tài)(圖3)。

以上三種典型形態(tài)(即圖1/2/3)在江南地區(qū)最為普遍,從形態(tài)發(fā)生的角度來解讀,正顯示了在“強濕地”地帶聚落演化的歷時性進化方向與變化規(guī)律。概括而言,歷經(jīng)數(shù)千年開發(fā)形成縱浦橫塘的水鄉(xiāng)格局、依托河道的物流展開模式與依托圩岸的農(nóng)宅修筑傳統(tǒng)、獨特的弱宗族型家族構造以及散村型社會的自組織形式等多種因素的復合影響,造就了該地域聚落形態(tài)演化上表現(xiàn)出“構筑于強濕地開發(fā)前線地帶的圩岸微高地上的列狀農(nóng)戶——因圩田開發(fā)、聚落伸展與聯(lián)結而形成的列狀水路村落——隨開發(fā)深化而在經(jīng)濟樞紐地發(fā)育形成的列狀水路市鎮(zhèn)”這樣的發(fā)展模式。

聚落形態(tài)發(fā)生視角下江南城鎮(zhèn)的演進階序

以上述有關江南聚落形態(tài)歷時性推導的到達點——“隨開發(fā)深化而在某些中心地發(fā)育形成的列狀水路市鎮(zhèn)”為討論的起點,下面以近代上海周邊的各類市鎮(zhèn)為例,仍通過典型樣本的提取來說明江南城鎮(zhèn)的演化順序與形態(tài)特征。

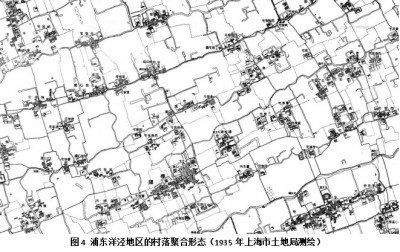

先看上海周邊的聚落地理背景。圖4展現(xiàn)民國時期浦東洋涇一帶較為典型的江南鄉(xiāng)村景觀——河道縱橫交織,村落星羅棋布,各種大小不等的聚落沿緯向河道集聚排列,形成江南常見的列狀水路村景觀。此處聚落形態(tài)所呈現(xiàn)出來的緯向線狀排列現(xiàn)象,與這些河道均與該區(qū)域物流干線河道——黃浦江通連這一集聚動力因素密切相關,該現(xiàn)象在江南不僅由來已久,而且十分普遍,顯示了水鄉(xiāng)地帶“列狀水路村落”的聚落發(fā)生學生成機制與一般規(guī)律。

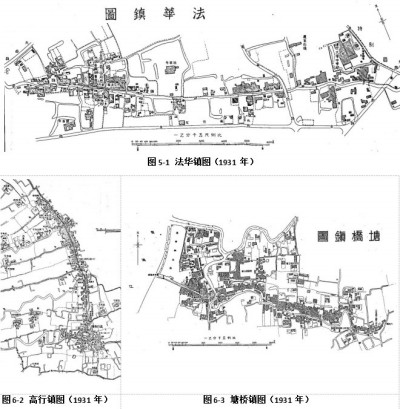

如前所述,“列狀水路市鎮(zhèn)”是“列狀水路村落”的成長發(fā)展類型,它一般出現(xiàn)在某些符合中心地集散條件的大型樞紐聚落,比如近代上海周邊的法華、高行、塘橋等市鎮(zhèn),都是比較典型的案例(圖5)。這3個市鎮(zhèn)都有沿河道線狀發(fā)育延伸這一共同特點,此種形態(tài)也是江南地區(qū)中小型市鎮(zhèn)中最為常見、最具典型意義的傳統(tǒng)城鎮(zhèn)類型。不過,這3座城鎮(zhèn)在形態(tài)上有所不同:法華鎮(zhèn)據(jù)文獻記載是依托法華浜畔北宋所建法華禪寺的廟市發(fā)展而來,但直到1931年之際還是斷續(xù)分布的帶狀市鎮(zhèn)形態(tài);相比之下,高行和塘橋的帶狀建成區(qū)則顯得更為完整,后兩者沿河道隨形就勢地出現(xiàn)曲折變化,很好地印證了其依托水路發(fā)展而來的演變機制;而這三者的對比,也形象地顯示出“列狀水路市鎮(zhèn)”形態(tài)的歷時演化過程。

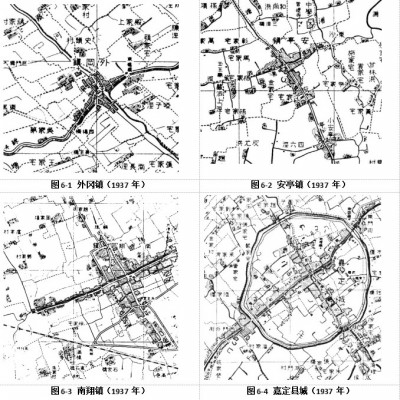

“列狀水路市鎮(zhèn)”進化的高階類型是“交叉狀水路市鎮(zhèn)”,它是由兩條沿河發(fā)展而來的街道交叉形成的城鎮(zhèn)形態(tài)類型,其交通物流條件比前者要高得多,因此市鎮(zhèn)規(guī)模、商業(yè)發(fā)達程度一般也要遠超前者,到中古以后往往會發(fā)展成為縣城駐在之地。此類市鎮(zhèn)雖以十字交叉型較為常見,但因其主要是依托既存的河道發(fā)展而來,因此在形態(tài)上受到河道走勢的控制出現(xiàn)了斜交等多種變化類型。在近代上海周邊,南翔、嘉定、川沙等縣城,都

是比較典型的“交叉狀水路市鎮(zhèn)”案例。

下面僅以嘉定縣為例,即可見此類市鎮(zhèn)之特色。圖6為1937年日軍測繪1/2.5萬地形圖所示該縣外岡、安亭、南翔三鎮(zhèn)及嘉定縣城,有趣的是其市鎮(zhèn)形態(tài)的發(fā)展方向均受到該區(qū)域河道走向控制形成東北—西南斜交十字形格局,這種相對單純的發(fā)育狀態(tài)為“交叉狀水路市鎮(zhèn)”的模式化理論提供有力支持,如果再考慮這4座城鎮(zhèn)的規(guī)模及商業(yè)量的大小,就可以推論從外岡到嘉定縣城的規(guī)模擴張,其背后所蘊涵的該類市鎮(zhèn)的歷時性發(fā)育邏輯——也就是說,我們可以把這4座市鎮(zhèn),想象成嘉定這座市鎮(zhèn)從千年之前昆山縣春申鄉(xiāng)的一個集市——練祁市到1937年為止成長過程中的4個聚落發(fā)展的斷面。

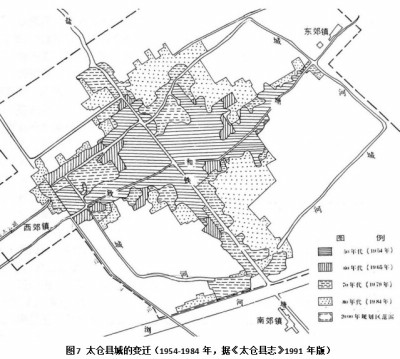

“交叉狀水路市鎮(zhèn)”若有條件繼續(xù)發(fā)展,將進化為“復合型水路城鎮(zhèn)”,后者是江南市鎮(zhèn)發(fā)育的高端形態(tài),其一般成長機制是:在“交叉狀水路市鎮(zhèn)”中兩條主街的誘導下,出現(xiàn)由一條主街為基軸的眾多支路以平行于另一主街排列的魚骨狀形態(tài)(典型的如無錫)、或由兩條主街為基軸的多數(shù)街巷縱橫交叉排列而成的柵格狀形態(tài)(典型的如嘉興,本文圖7的現(xiàn)代太倉縣城正處于這一演變的過程之中)、以及其他更為復雜的形態(tài)類型(如杭州、常州等因多個歷 史層次的形態(tài)變化疊加而形成的城市)。

以上主要以空間形態(tài)的分析來建立江南城鎮(zhèn)的演進階序,那么這一演化階序的歷史深度應如何來理解呢? 從目前掌握的史料記載來看,這肯定都是一個相當漫長的過程。對于此點,歷史上就有學者做出了準確的觀察,如明代地理學家王士性在他的著作《廣志繹》中提到:

紹興城市,一街則有一河,鄉(xiāng)村一里半里亦然,水道如棋局布列,此非天造地設也? 或云:“漕渠增一支河月河,動費官幣數(shù)十萬,而當時疏鑿之時,何以用得如許民力不竭?”余曰:“不然,此本澤國,其初只漫水,稍有漲成沙洲處則聚居之,故曰菰蘆中人。久之,居者或運泥土平基,或作圩岸溝瀆種藝,或浚浦港行舟往來,日久非一時,人眾非一力,故河道漸成,甃砌漸起,橋梁街市漸飾。”

像紹興那樣柵格狀格局的城市,其形成史可以追溯到先秦時期越國國都,日久非一時,人眾非一力,是可以理解的。那么江南水鄉(xiāng)一般的市鎮(zhèn)呢?我們還可以拿近代的嘉定、奉賢(奉城)、川沙等城鎮(zhèn)來做一簡單類比——這3座城鎮(zhèn)具有十分顯著的“交叉狀水路市鎮(zhèn)”的特點,因此要確定它們的城市核也并不困難;不過,若要追溯其聚落起源的話,即使是此類形態(tài)發(fā)育相對較為清晰的“交叉狀水路市鎮(zhèn)”,實際上也已歷經(jīng)了長期的發(fā)展。如嘉定在南宋即已建縣;奉城鎮(zhèn)的聚落歷史至少可以追溯到南宋初修筑里護塘之際;川沙鎮(zhèn)的歷史即使從明初八團鎮(zhèn)算起也已在5個世紀以上了。由此看來,像太倉、上海、無錫這類“復合型水路城鎮(zhèn)”,其淵源應該遠不止中古時代了,因此若非運用發(fā)生學背景分析,其早期形態(tài)史也是傳統(tǒng)方志類文獻難以追溯的。

因此,從聚落—城鎮(zhèn)生長的歷史形態(tài)學視角來分析江南地區(qū)、尤其是長江三角洲水鄉(xiāng)地帶的城鎮(zhèn)演化,具有較強的進化方向與變化規(guī)律。基于以上認知,我們就可以重新審視傳統(tǒng)文獻研究難以企及的江南城鎮(zhèn)發(fā)展的形態(tài)演化階序,確認或推導它們的發(fā)生史與原初狀貌,進而推進該區(qū)域城鎮(zhèn)歷史本底與歷史景觀的深刻鑒別工作。