《北方文學(xué)》:北方有文學(xué) 文學(xué)在北方

中華人民共和國(guó)成立以后,全國(guó)各省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)(以下簡(jiǎn)稱:文聯(lián))相繼成立。由他們創(chuàng)辦、出版的文學(xué)期刊,兼具承上啟下的歷史作用,具備了“新善本”的“三性”(文物性、學(xué)術(shù)性、藝術(shù)性)。針對(duì)創(chuàng)刊號(hào)而言,當(dāng)時(shí)印數(shù)較少(一般在1000冊(cè)到3000冊(cè)之間),且由于用紙質(zhì)量較差,又經(jīng)過七十多年,刊物的紙質(zhì)變黃變脆,加上自然損耗、政治運(yùn)動(dòng)、人員更迭等因素,這一時(shí)期的書刊流失嚴(yán)重,現(xiàn)已一冊(cè)難求。

查詢國(guó)內(nèi)各大圖書館網(wǎng)站藏刊目錄,除國(guó)家圖書館外,各省圖書館均只有少量或沒有這一時(shí)期的文學(xué)期刊。

作為全國(guó)創(chuàng)辦較早的文學(xué)性刊物,《北方文學(xué)》經(jīng)歷了《黑龍江日?qǐng)?bào)·黑龍江文藝》專頁、《黑龍江文藝》(半月刊、旬刊)、與《松江文藝》合并后的半月刊、《北方》《北方文學(xué)》等刊名的更迭,又經(jīng)歷了從《黑龍江文藝》到《北方文學(xué)》的停刊、復(fù)刊,直到今天。《北方文學(xué)》是一部編年史,又是一部日志,既是時(shí)代的風(fēng)云錄,又是歷史的教科書。

《北方文學(xué)》不同時(shí)期遺留下來的每一期創(chuàng)刊號(hào),都是具有無比價(jià)值的文化財(cái)富。因此,對(duì)于這些“前世今生”的創(chuàng)刊號(hào),有必要為它們立個(gè)小傳留個(gè)影。

1949年《松江日?qǐng)?bào)·松江文藝》創(chuàng)刊的背景

《松江日?qǐng)?bào)》時(shí)為中共松江省委員會(huì)機(jī)關(guān)報(bào),1949年1月15日創(chuàng)刊,時(shí)任總編輯韋延年,地址在哈爾濱市道里區(qū)地段街2號(hào)。1949年6月15日,因行政區(qū)劃調(diào)整,合江省建制撤銷,原合江省委機(jī)關(guān)報(bào)《合江日?qǐng)?bào)》與哈爾濱市委機(jī)關(guān)報(bào)《哈爾濱日?qǐng)?bào)》合并于《松江日?qǐng)?bào)》,時(shí)任社長(zhǎng)陳元直。

《松江日?qǐng)?bào)》創(chuàng)辦時(shí),松江省轄區(qū)除牡丹江一個(gè)中等城市和雞西一個(gè)礦區(qū)外,均是以農(nóng)業(yè)為主的縣份。因此,為適應(yīng)松江省內(nèi)廣大鄉(xiāng)村與小城鎮(zhèn)多的特點(diǎn),辦一份通俗而具體的,以村屯干部與廣大群眾為對(duì)象的,地方性、群眾化的報(bào)紙成為當(dāng)時(shí)的宣傳需要。《松江日?qǐng)?bào)》為三日刊,4開4版,豎文,大五號(hào)字。

《松江日?qǐng)?bào)》創(chuàng)辦初期,第4版為綜合性副刊,刊載配合中心工作、表現(xiàn)群眾生活的故事、秧歌劇、鼓詞及常識(shí)等,所發(fā)稿均經(jīng)編輯作通俗化編寫。如前5期,配合農(nóng)村民主建政工作,發(fā)表了《夫妻拜年》(小型秧歌劇)、《李春和他妹子》(記建政中一個(gè)紅白榜的故事)、《唱給姐妹聽》等。從1949年11月下旬起,該報(bào)陸續(xù)策劃、發(fā)表文藝作品的園地《松江文藝》(松江省文聯(lián)籌委會(huì)編)等專頁。專頁篇幅多為1/2版,刊發(fā)過《我們要?dú)成蠎?zhàn)場(chǎng)》《打狼》《兩個(gè)朝鮮姑娘》《漁夫恨》等文藝作品。

1950年6月,松江省召開首屆文學(xué)藝術(shù)工作者代表大會(huì),宣告成立松江省文聯(lián)。這次會(huì)議的中心議題主要是:貫徹執(zhí)行文藝為人民服務(wù)首先為工農(nóng)兵服務(wù)的方向。在這個(gè)總議題下,重點(diǎn)討論了兩個(gè)問題:一是作家、藝術(shù)家如何在火熱斗爭(zhēng)的新時(shí)代、新生活中抓住本質(zhì)并加以正確反映;二是作家、藝術(shù)家如何加強(qiáng)學(xué)習(xí)馬克思文藝?yán)碚摬⑻岣咦约旱乃囆g(shù)修養(yǎng)。

1951年1月底,依托于《松江日?qǐng)?bào)》副刊出版的《松江文藝》這個(gè)專頁,正式改為半月刊期刊。主編由關(guān)沫南同志擔(dān)任,副主編由譚誼同志擔(dān)任。該刊由松江省文聯(lián)出版發(fā)行。其中關(guān)沫南、林鈺和胥樹人發(fā)表在《松江文藝》1951年第一卷第一期上的三篇文章最具代表性,這三篇文章不僅強(qiáng)調(diào)了“人民文學(xué)”觀念在當(dāng)時(shí)的絕對(duì)指導(dǎo)性地位,而且也把“五四”新文學(xué)革命解釋進(jìn)“人民文學(xué)”的觀念系統(tǒng),從而確立了這一觀念的合法性。

1951年6月15日《松江文藝》第二卷第五期封面

改刊后的《松江文藝》為大32開本,每期40頁。刊發(fā)不同體裁文藝作品,內(nèi)容有小說、散文、短詩、相聲、快板、短劇等。

1954年1月,中共松江省委作出調(diào)整農(nóng)村報(bào)紙的決定后,省文聯(lián)原《松江文藝》編輯人員與《松江日?qǐng)?bào)》共同成立文藝組,在報(bào)上陸續(xù)發(fā)表一些主要反映工礦工人生活的散文、詩歌等作品。

1950年《黑龍江日?qǐng)?bào)·黑龍江文藝》創(chuàng)刊的背景

1945年,正是抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利后我國(guó)進(jìn)入第三次國(guó)內(nèi)革命戰(zhàn)爭(zhēng)(解放戰(zhàn)爭(zhēng))時(shí)期。當(dāng)時(shí)的黑龍江地區(qū)劃分為黑龍江、松江、嫩江、合江、牡丹江五省和哈爾濱特別市。在根據(jù)地開辟初期,各中共省(市)工委都著手創(chuàng)辦了自己的機(jī)關(guān)報(bào)。《黑龍江日?qǐng)?bào)》《松江新報(bào)》(后來改為《松江日?qǐng)?bào)》)、《合江日?qǐng)?bào)》《牡丹江日?qǐng)?bào)》《新嫩江報(bào)》(后來改為《嫩江新報(bào)》)和《哈爾濱日?qǐng)?bào)》相繼誕生。戰(zhàn)爭(zhēng)條件下,在物資嚴(yán)重匱乏、人員不足等困難中,各報(bào)在宣傳貫徹黨的路線、政策,交流工作經(jīng)驗(yàn),教育和鼓舞群眾等方面,做出了積極的貢獻(xiàn)。這一時(shí)期,各報(bào)都注重堅(jiān)持報(bào)紙的地方性、群眾性方針,不論是農(nóng)村還是城市,都把黨的機(jī)關(guān)報(bào)辦成群眾報(bào)。同時(shí),從無到有地建立起黨報(bào)通訊網(wǎng)。

1945年11月,侯野烽、章子岡、張向凌、馬彥(女)等經(jīng)過兩個(gè)多月的長(zhǎng)途跋涉,從延安來到北安(當(dāng)時(shí)的黑龍江省工委所在地),正式接管日偽《康德新聞》北安支社。此時(shí),原支社社長(zhǎng)等早已逃逸,只留一座空無一人的小二樓,里面還有幾張舊桌椅。平房印報(bào)間還有一臺(tái)缺件的輪轉(zhuǎn)機(jī)、一口化鉛鍋和散亂的鉛字架。

利用這些簡(jiǎn)陋?dú)埲钡脑O(shè)備,他們抓緊開展了印刷廠修復(fù)工作。同時(shí)跑省工委、省人民政府、省軍區(qū)采寫新聞,并用僅有的一臺(tái)收音機(jī)抄收延安新華廣播電臺(tái)的新聞……12月1日,中共黑龍江省工委機(jī)關(guān)報(bào)創(chuàng)刊了。這一天,該報(bào)社的社牌也正式掛出。

由于當(dāng)時(shí)采編人員不足,報(bào)紙的出版內(nèi)容暫時(shí)以刊登新華社電訊為主,報(bào)名為《時(shí)事新聞》,1946年2月1日改報(bào)名為《黑龍江日?qǐng)?bào)》。

1948年,在當(dāng)時(shí)的原嫩江省會(huì)齊齊哈爾市,成立了嫩江省文化協(xié)會(huì)籌備會(huì)。1949年10月1日,中華人民共和國(guó)成立。1949年11月1日在齊齊哈爾正式組建了黑龍江省文學(xué)藝術(shù)工作者聯(lián)合會(huì)(后改為黑龍江省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)),同時(shí),召開黑龍江省首屆文學(xué)藝術(shù)工作者代表大會(huì),宣告黑龍江省文學(xué)藝術(shù)工作者聯(lián)合會(huì)成立(以下簡(jiǎn)稱:省文聯(lián))。

當(dāng)時(shí)省文聯(lián)的工作人員還不足20人,有兩個(gè)主要的業(yè)務(wù)部門:一是編輯創(chuàng)作部,一是文運(yùn)部。編輯創(chuàng)作部主要是編寫以各種文藝形式配合時(shí)事、政策宣傳的作品,他們根據(jù)當(dāng)時(shí)的需要,編寫了一些小演唱、二人轉(zhuǎn)、快板式的“詩歌”和小故事,供外縣的業(yè)余劇團(tuán)和農(nóng)村的文藝活動(dòng)使用。

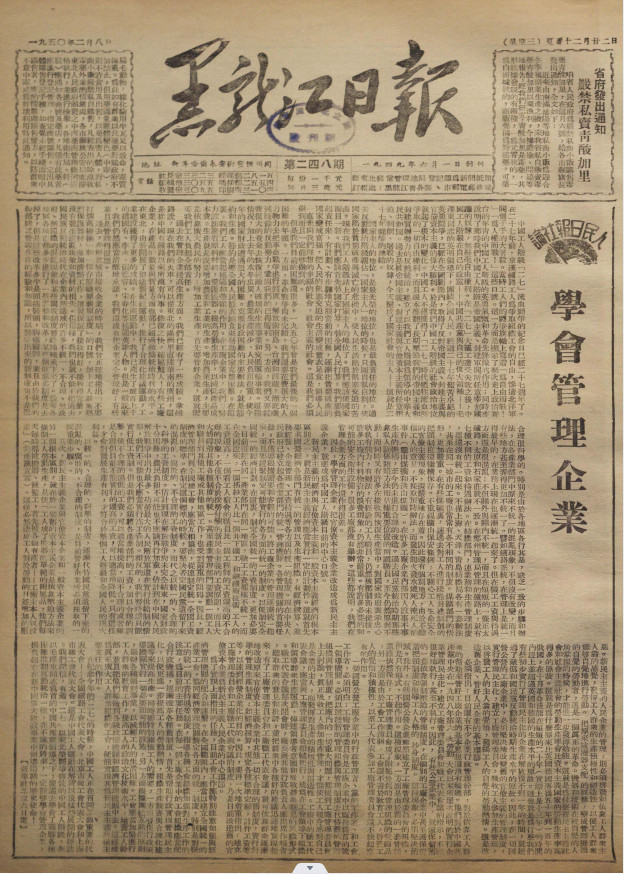

那時(shí)黑龍江省沒有一個(gè)文藝刊物,不僅省內(nèi)一些文藝愛好者沒有發(fā)表作品的陣地,就是文聯(lián)專業(yè)搞創(chuàng)作的人也沒有一塊發(fā)表園地。于是,就有許多信件寄到文聯(lián)來。為了有個(gè)平面載體,培養(yǎng)省內(nèi)文藝工作者,1950年2月8日,《黑龍江日?qǐng)?bào)·黑龍江文藝》就從省文聯(lián)這個(gè)編輯創(chuàng)作部里誕生了。作為《黑龍江日?qǐng)?bào)》專頁,每周出版一期,主要發(fā)表小說、詩歌、散文、曲藝及演唱作品,編輯有向一、張浪、寧玉珍等人。該專頁出版至1950年10月12日第34期,因黑龍江省文聯(lián)調(diào)整內(nèi)部機(jī)構(gòu),于11月1日第35期開始,改刊為《黑龍江文藝》(雜志型半月刊),為綜合性文藝刊物,增加了連環(huán)畫等美術(shù)作品,獨(dú)立出版至1953年12月15日(總第176期)后又改為十日刊。《黑龍江文藝》作為“特刊”,隨《黑龍江日?qǐng)?bào)》附送。

1950年,是當(dāng)代省級(jí)文學(xué)期刊集中涌現(xiàn)的年份,作為各級(jí)文聯(lián)和文學(xué)工作者協(xié)會(huì)(作家協(xié)會(huì)的前身)的機(jī)關(guān)刊物,這些刊物基本上和其主辦機(jī)構(gòu)同步創(chuàng)建。

1953年12月30日,《黑龍江文藝》從改版為十日刊(總第177期)開始,發(fā)行至總第203期(1954年9月29日)后,與《松江文藝》雜志合并。

1950年2月8日《黑龍江日?qǐng)?bào)·黑龍江文藝》創(chuàng)刊號(hào)第1版

1950年2月8日《黑龍江日?qǐng)?bào)·黑龍江文藝》創(chuàng)刊號(hào)第4版

1950年10月12日《黑龍江日?qǐng)?bào)·黑龍江文藝》創(chuàng)刊號(hào)第5版

1954年《黑龍江文藝》改刊

1954年8月1日,松江省建制撤銷,其下轄的哈爾濱等市及相關(guān)機(jī)構(gòu)合并至黑龍江省,黑龍江省省會(huì)遷入哈爾濱市。黑龍江省文聯(lián)與松江省文聯(lián)隨著兩省行政區(qū)劃的調(diào)整,也合并為新的黑龍江省文聯(lián),辦公地點(diǎn)設(shè)在哈爾濱市。

1954年10月5日,在全國(guó)人民歡欣鼓舞的時(shí)刻,《黑龍江文藝》與《松江文藝》兩個(gè)刊物合二為一,刊名仍為《黑龍江文藝》(總期號(hào)為第1期),編輯部設(shè)在哈爾濱市南崗區(qū)阿什河街26號(hào)。合并后的《黑龍江文藝》其方針、任務(wù)、內(nèi)容,也有了一些改變。它以半月刊的形式進(jìn)行出版,每期20頁,印數(shù)在一萬三千冊(cè)左右,每期售價(jià)一角五分,全年三元六角。合并出版的《黑龍江文藝》為了滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的精神文化需求,為了適應(yīng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的需要,在過渡時(shí)期總路線和黨的七屆四中全會(huì)決議精神指引下,精心策劃選題,刊載廣大人民群眾喜聞樂見的作品,不斷開創(chuàng)黑龍江省文藝工作新局面。《黑龍江文藝》借著國(guó)慶節(jié),同時(shí)又是兩省合并和省會(huì)遷址的機(jī)會(huì),使黑龍江省的文藝工作有了一個(gè)新的開端。《黑龍江文藝》工作能較好地服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)事業(yè)和人民的需要,依靠全省文藝工作者的共同努力,他們克服了工作中的許多困難。

在新的歷史條件下,《黑龍江文藝》由過去以農(nóng)民為主要服務(wù)對(duì)象,改為以工農(nóng)群眾為主要服務(wù)對(duì)象,仍堅(jiān)持“普及第一”的方針,成為以反映黑龍江省新人新事為內(nèi)容的、具有地方通俗性的文藝刊物。

合并出版的《黑龍江文藝》主要任務(wù)是:

(一)以主要篇幅刊載供給廣大工農(nóng)群眾業(yè)余文藝活動(dòng)的演唱材料,以滿足工農(nóng)群眾文化生活的需要。按工農(nóng)兼顧的原則與季節(jié)性文藝活動(dòng)的需要,供給工人和農(nóng)民以演唱材料和閱讀材料。

(二)培養(yǎng)與指導(dǎo)各地業(yè)余作者與群眾的業(yè)余創(chuàng)作活動(dòng),交流群眾創(chuàng)作經(jīng)驗(yàn),推動(dòng)群眾文藝活動(dòng)。(與內(nèi)部刊物《黑龍江創(chuàng)作通訊》分工負(fù)責(zé))

1955 年7月《黑龍江創(chuàng)作通訊》第 5 期封面

(三)加強(qiáng)文藝評(píng)論工作,開展文藝界的批評(píng)與自我批評(píng),在文藝創(chuàng)作和文藝活動(dòng)中繼續(xù)貫徹國(guó)家在過渡時(shí)期的總路線與黨的七屆四中全會(huì)決議的精神。

為了執(zhí)行《黑龍江文藝》新的方針與任務(wù),為了把這個(gè)刊物辦好,使它成為黑龍江省文藝創(chuàng)作和文藝活動(dòng)的平臺(tái),真正有利于文藝工作和黑龍江省的經(jīng)濟(jì)建設(shè)事業(yè),《黑龍江文藝》得到了來自各方面的支持、幫助和指導(dǎo)。

新中國(guó)成立后的五年來,文藝工作隨著整個(gè)事業(yè)的發(fā)展雖然也有一定的進(jìn)步,但它和國(guó)家建設(shè)事業(yè)的發(fā)展和群眾日益增長(zhǎng)的文化精神生活的需求比起來,是極不相稱的,還有很大差距。

哈爾濱是一座大城市。與過去相比,人民群眾的知識(shí)層不同了,需要也不同了,適應(yīng)這種變化,《黑龍江文藝》便由一個(gè)主要向工廠、農(nóng)村群眾文娛活動(dòng)提供宣傳材料的刊物,開始向以繁榮文學(xué)創(chuàng)作、培養(yǎng)本省作者、為廣大群眾供應(yīng)精神食糧為主的文藝刊物過渡。

1954年10月5日《黑龍江文藝》改刊號(hào)封面

1956年《北方》月刊創(chuàng)刊

1956年,毛澤東主席在最高國(guó)務(wù)會(huì)議上提出“百花齊放、百家爭(zhēng)鳴”的方針。“雙百”方針是繁榮和發(fā)展社會(huì)主義科學(xué)文化事業(yè)的重要指導(dǎo)方針,為我國(guó)社會(huì)主義科學(xué)文化事業(yè)繁榮進(jìn)步提供了保證。

“百花時(shí)代”的當(dāng)代文學(xué)刊物,是其主辦機(jī)構(gòu)面向作家、文學(xué)愛好者的一扇窗口,是發(fā)布文藝政策、指導(dǎo)文學(xué)活動(dòng)、展示最新創(chuàng)作成果、組織動(dòng)員作家創(chuàng)作、培養(yǎng)文學(xué)新人的重要平臺(tái)。“百花文學(xué)”為當(dāng)代文學(xué)史留下了一批重要的文學(xué)遺產(chǎn),其代表性作品至今余響不息,閃耀著璀璨的光芒。這段時(shí)間有一批文學(xué)期刊創(chuàng)刊,一大批文學(xué)期刊在這一時(shí)期更名,從清一色的《××文藝》改為具有鮮明地方特色的刊名。《黑龍江文藝》于1956年10月5日更名為《北方》月刊(創(chuàng)刊號(hào)印數(shù)一萬二千冊(cè),根據(jù)1966年《北方文學(xué)》停刊總期號(hào)推斷,此期號(hào)為總第1期),也是趕上了這波潮流。盡管主辦機(jī)構(gòu)和編輯團(tuán)隊(duì)都沒有變化,但《北方》月刊卻宣稱是新創(chuàng)辦的期刊,該刊封面刊有“創(chuàng)刊號(hào)”字樣。

《北方》月刊,是黑龍江省“百花文學(xué)”中的有機(jī)組成部分,在黑龍江省文學(xué)期刊發(fā)展史上占有重要地位。這種轉(zhuǎn)變并不是簡(jiǎn)單更換包裝,而是更加突出文學(xué)期刊的辦刊特色,追求多樣化文學(xué)創(chuàng)作,激發(fā)作家的創(chuàng)作熱情,為文學(xué)發(fā)展帶來活力。

更名后的《北方》月刊,篇幅增加了,而且內(nèi)容也有較大的變化。刊登的小說、詩歌、散文、報(bào)告文學(xué)、文藝評(píng)論等體裁的文學(xué)作品分量重了,又增添了雜文、特寫、翻譯等新體裁作品,明顯地增強(qiáng)了刊物的文學(xué)性。同時(shí),在“百花齊放、百家爭(zhēng)鳴”方針指引下,《北方》月刊大膽刊發(fā)外省作家具有不同意見的文章以及尖銳批評(píng)生活中不良現(xiàn)象的作品,其中包括一些年輕作家或者著名老作家如徐遲、韋君宜、李霽野、王西彥、梁斌、劉紹棠、周良沛等人的作品。這種做法,在同年改刊或創(chuàng)刊的文學(xué)期刊里是很少見的。

當(dāng)時(shí),主管黑龍江省文藝工作的中共黑龍江省委宣傳部副部長(zhǎng)張向凌在《北方》月刊創(chuàng)刊號(hào)上撰文指出:“對(duì)于文藝工作者來說,黨只有一個(gè)要求,就是‘為工農(nóng)兵服務(wù)’,今天來說,也就是為包括知識(shí)分子在內(nèi)的一切勞動(dòng)人民服務(wù)。除了這個(gè)要求外,其他的限制都是不對(duì)的,清規(guī)戒律都要取消,這對(duì)于繁榮文學(xué)藝術(shù)事業(yè)是有好處的。”

黑龍江省文聯(lián)梁志強(qiáng)也發(fā)表文章指出:“百花齊放、百家爭(zhēng)鳴的方針,之所以具有巨大威力,是在于它體現(xiàn)著一種思想自由。這種思想自由能夠發(fā)揮作家、藝術(shù)家的才能和獨(dú)創(chuàng)精神,鼓勵(lì)他們勇敢地去開辟藝術(shù)上的新途徑。”

《北方》月刊是有鮮明政治立場(chǎng)的,那就是人民的立場(chǎng)、黨的立場(chǎng)。《北方》月刊要為人民服務(wù)、為社會(huì)主義建設(shè)服務(wù);支持先進(jìn)的事物、先進(jìn)的思想和先進(jìn)的藝術(shù),反對(duì)落后的事物、落后的思想和落后的藝術(shù)。

1956年10月5日《北方》月刊創(chuàng)刊號(hào)封面

1959年《北方》更名為《北方文學(xué)》

1959年1月5日,在中華人民共和國(guó)成立十周年之際,《北方》更名為《北方文學(xué)》。

《北方文學(xué)》第1期“編后記”中開篇寫道:“從這期開始,本刊改名為《北方文學(xué)》,加上‘文學(xué)’二字,主要是為了叫得更明確一些。在改名的同時(shí),本刊改由這次省文化大會(huì)正式成立起來的中國(guó)作家協(xié)會(huì)黑龍江分會(huì)主辦。”

在更名后的《北方文學(xué)》首刊號(hào)上,編輯們以振奮的心情策劃了“歌唱1959年”專欄,作為賀歲的獻(xiàn)禮。同時(shí),鑒于廣大初學(xué)寫作者的普遍要求,從首刊號(hào)開始,雜志開辟了很有特色的專欄,如“給初學(xué)寫作者”,邀請(qǐng)省內(nèi)外作家、評(píng)論家撰寫輔導(dǎo)寫作和評(píng)論的文章,發(fā)表了許多既有見解又有文采的稿件。如連載夏衍同志的《寫電影劇本的幾個(gè)問題》。

這一時(shí)期的《北方文學(xué)》,在省文聯(lián)主任、黨組書記和省作家協(xié)會(huì)主席、黨組書記延澤民的關(guān)懷下,在主編嚴(yán)辰的領(lǐng)導(dǎo)下,從內(nèi)容到形式都做了改進(jìn)和提高,作品質(zhì)量也大為提升,面貌煥然一新,深受廣大讀者歡迎。《北方文學(xué)》發(fā)行量穩(wěn)定在一萬三千多份。王書懷的詩歌《這鋪炕》,韓統(tǒng)良的小小說《家》和《龍?zhí)住罚惞鹫涞亩唐≌f《鐘聲》,由李延祿口述、駱賓基記錄整理的革命回憶錄《疾風(fēng)知?jiǎng)挪荨孤?lián)四軍的童年》等一大批優(yōu)秀作品,就是這一時(shí)期在《北方文學(xué)》上問世的。除此之外,《北方文學(xué)》還培養(yǎng)出了如郭先紅、高鳳閣、韓統(tǒng)良、陳桂珍、劉柏生等一大批工人和農(nóng)民作家。編輯們工作積極、作風(fēng)踏實(shí),具有高度的責(zé)任心。

1959年《北方文學(xué)》封面

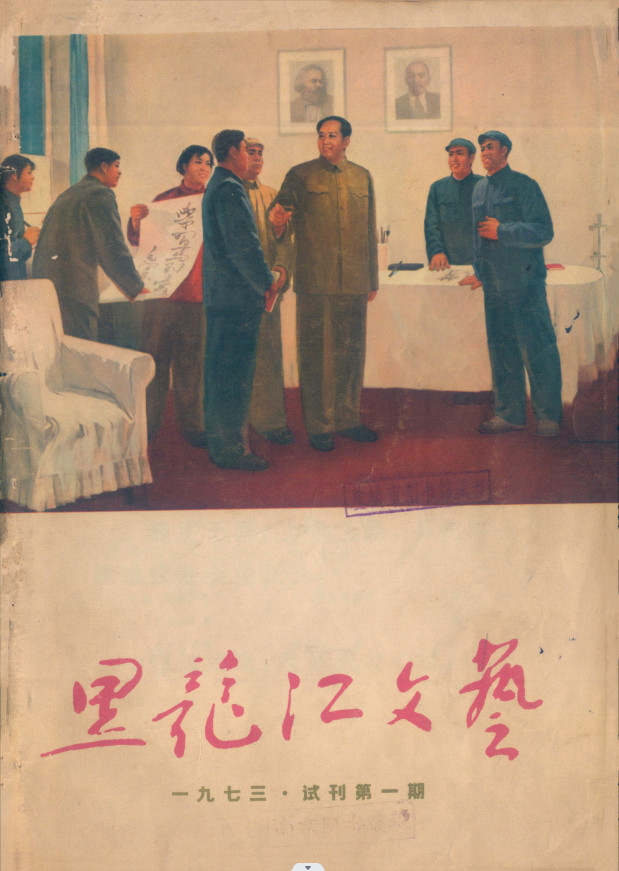

1973年《黑龍江文藝》復(fù)試刊

1971年,全國(guó)出版工作座談會(huì)在北京召開以后,出版機(jī)構(gòu)的恢復(fù)和重建工作啟動(dòng),黑龍江省革委會(huì)創(chuàng)作評(píng)論辦公室主辦的《黑龍江文藝》(試刊第一期)于1973年2月出版,當(dāng)年共出版6期試刊,1974年改為月刊。原在《北方文學(xué)》工作過的老同志又都重新聚集到一起,編輯部一度曾達(dá)到40余人。

復(fù)刊后的《黑龍江文藝》堅(jiān)持為工農(nóng)兵、為社會(huì)主義、為無產(chǎn)階級(jí)政治服務(wù)的方向,認(rèn)真貫徹“古為今用,洋為中用”“百花齊放、推陳出新”的方針,以深厚的無產(chǎn)階級(jí)感情歌頌偉大領(lǐng)袖,歌頌偉大、光榮、正確的中國(guó)共產(chǎn)黨;努力反映我國(guó)人民在中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的革命斗爭(zhēng),特別是無產(chǎn)階級(jí)專政下繼續(xù)革命的斗爭(zhēng);努力塑造各條戰(zhàn)線的工農(nóng)兵英雄人物;以馬列主義、毛澤東思想為武器,克服各種錯(cuò)誤的創(chuàng)作思想和不良的創(chuàng)作傾向,為發(fā)展和繁榮社會(huì)主義文藝創(chuàng)作而努力。

作為綜合性文藝刊物的《黑龍江文藝》,堅(jiān)決貫徹“全黨辦報(bào)、群眾辦報(bào)”的方針,緊緊依靠各級(jí)黨委領(lǐng)導(dǎo),緊緊依靠廣大工農(nóng)兵群眾、革命干部和革命知識(shí)分子,發(fā)表文藝評(píng)論、創(chuàng)作輔導(dǎo)、短篇小說、報(bào)告文學(xué)、散文、詩歌、故事、小型劇本、曲藝、歌曲、攝影、美術(shù)等各種形式的文藝作品。力求塑造具有鮮明的時(shí)代特點(diǎn)和革命的戰(zhàn)斗風(fēng)格的文藝作品;力求做到“尖銳、潑辣、鮮明”,采取生動(dòng)活潑新鮮有力的馬克思列寧主義文風(fēng);力求做到為廣大工農(nóng)兵群眾服務(wù),尤其是其中的青年一代;力求成為進(jìn)行思想政治路線教育、鞏固無產(chǎn)階級(jí)專政的輿論工具。

1974年12月16日,時(shí)任《黑龍江文藝》主編黃益庸等三十人在黑龍江省林口縣召開《黑龍江文藝》評(píng)論作者座談會(huì)。不同意見的爭(zhēng)鳴,極大地活躍了當(dāng)時(shí)的文壇,也擴(kuò)大了《黑龍江文藝》當(dāng)時(shí)的影響。

1974年12月16日《黑龍江文藝》評(píng)論作者座談會(huì)(攝于林口)

1973年《黑龍江文藝》復(fù)試刊號(hào)封面

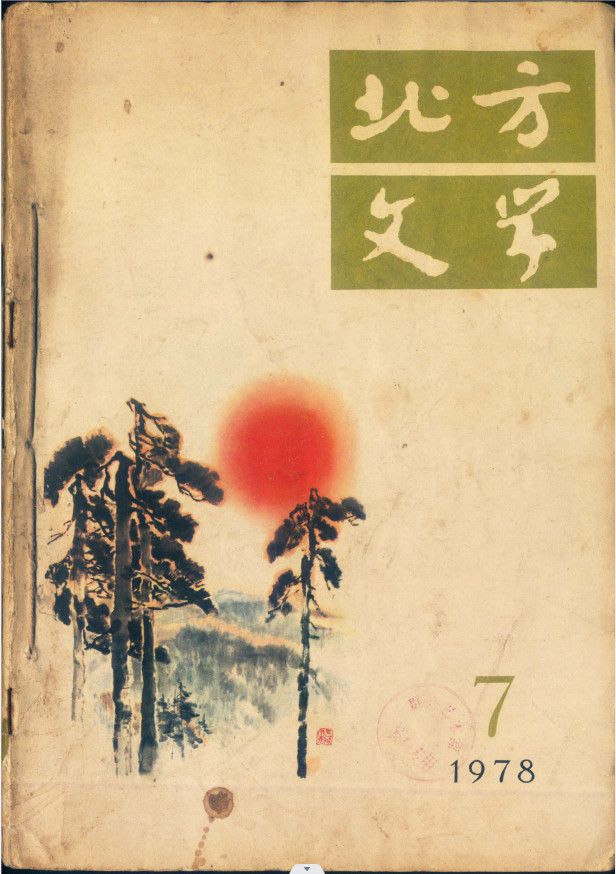

1978年《北方文學(xué)》復(fù)刊

1977年12月,全國(guó)出版工作座談會(huì)在北京友誼賓館召開,探索新形勢(shì)下的出版規(guī)律,努力促進(jìn)出版事業(yè)的繁榮。

1978年,黑龍江省文聯(lián)恢復(fù)活動(dòng)后,黑龍江省文化局將過渡出版的《黑龍江文藝》移交給文聯(lián)。時(shí)年,一大批省級(jí)文學(xué)期刊的刊名,又陸續(xù)改回“百花時(shí)代”的刊名,當(dāng)年第7期《黑龍江文藝》再度更名為《北方文學(xué)》。這一舉措充分響應(yīng)了當(dāng)時(shí)全國(guó)出版工作座談會(huì)上的要求:“為了滿足人民群眾對(duì)于精神食糧的迫切需要,除了努力出版各種圖書,還需要多出版一些期刊。”《北方文學(xué)》每一次關(guān)鍵的腳步都能夠踩在時(shí)代轉(zhuǎn)折的節(jié)點(diǎn)上,始終抓住了時(shí)代機(jī)遇,把握住了時(shí)代方向。這一時(shí)期是文學(xué)期刊的黃金時(shí)代,盡管地處東北,但因地制宜,集結(jié)起了梁曉聲、張抗抗、陸星兒、肖復(fù)興、劉敬元等一批知青作家,形成鮮明的辦刊特色,刊發(fā)了一批具有地域特征和時(shí)代內(nèi)涵的優(yōu)秀作品。

為了慶祝黨的生日,復(fù)刊號(hào)上發(fā)表了《華主席揮手走來》《黨的誕生地抒情》等散文,又設(shè)立了歌頌黨的優(yōu)良傳統(tǒng)的詩歌專欄——“光輝的足跡”。

為了使復(fù)刊后的《北方文學(xué)》能逐步做到政治傾向的一致性和文藝形式多樣性的統(tǒng)一,當(dāng)時(shí)的編輯部在原《黑龍江文藝》內(nèi)容的基礎(chǔ)上增設(shè)了“北國(guó)風(fēng)光”等新欄目。從復(fù)刊號(hào)起,連載由李延祿同志講述、駱賓基同志整理記錄的關(guān)于抗聯(lián)四軍的回憶錄。

《北方文學(xué)》復(fù)刊是廣大讀者的殷切希望,省文聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)同志親自掛帥,具體部署出刊的計(jì)劃,很多作者給予熱情支持。作家秦牧同志為該刊寫了散文《寄北方》,中國(guó)畫院老畫家李苦禪為該刊復(fù)刊作中國(guó)畫《蘭竹》,省內(nèi)眾多作家為該刊復(fù)刊熱情投遞作品……這些都是對(duì)辦好《北方文學(xué)》極大的支持與鼓勵(lì)。

二十世紀(jì)八十年代初期,《北方文學(xué)》發(fā)行量最高達(dá)到每期18萬冊(cè)。最有影響力的作品有茅盾的《給一位青年作者》、老舍的《人·物·語言》、蕭軍的《魯迅先生書簡(jiǎn)注釋及其他》、冰心的《空巢》、駱賓基的《呼蘭河傳后記》、丁玲的《風(fēng)雨中憶蕭紅》、胡風(fēng)的《前進(jìn)曲》、臧克家的《松花江上》、何其芳的《若飛同志二三事》、王蒙的《調(diào)試》、劉心武的《紫檀木獅子》、梁曉聲的《這是一片神奇的土地》、肖復(fù)興的《生當(dāng)做人杰》、梁南的《野百合花》、孫少山的《八百米深處》、林子的《給他》、羅達(dá)成的《一個(gè)成功者和他的影子》、張抗抗的《流行病》、張雅文的《走過傷心地》、陸濤聲的《再見千島湖》、遲子建的《那丟失的……》等等,這些作品在《北方文學(xué)》上首發(fā)后,才在全國(guó)叫響的。

除了上述作家,在《北方文學(xué)》亮相的其他作者,大多數(shù)都是當(dāng)年刊物扶持的新人。這些源源不斷的新人,使得《北方文學(xué)》既有成熟的厚重,又有創(chuàng)新的鋒芒。70多年來,《北方文學(xué)》共發(fā)表了數(shù)萬篇不同風(fēng)格、不同體裁的文章,所發(fā)表文章獲國(guó)際、國(guó)內(nèi)不同級(jí)別獎(jiǎng)項(xiàng)的和被轉(zhuǎn)載、選載的作品逾千篇,有力地彰顯了黑龍江的風(fēng)采,《北方文學(xué)》也成了全國(guó)有名的文學(xué)大刊。

不同時(shí)期擔(dān)任過《北方文學(xué)》主編的有:嚴(yán)辰、關(guān)沫南、魯琪、李赤、黃益庸、巴波、畢方(陳碧芳)、李福亮、韓夢(mèng)杰、吳寶三、齊光瑞、佟堃、白荔荔等。現(xiàn)任主編魯微曾擔(dān)任中共大興安嶺地委宣傳部文藝科長(zhǎng)、改發(fā)辦主任,大興安嶺地區(qū)文聯(lián)副主席、大興安嶺作協(xié)主席,《北極光》文學(xué)雜志主編。2021年調(diào)《北方文學(xué)》主持工作。

2019年4月,經(jīng)中共黑龍江省委決定,將《北方文學(xué)》的主管主辦單位由1959年確定的黑龍江省作家協(xié)會(huì)變更為中共黑龍江省委奮斗雜志社。《北方文學(xué)》在其發(fā)展史上迎來了新時(shí)代、新征程。《北方文學(xué)》編輯部堅(jiān)持正確的辦刊方向和以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向,努力推出體現(xiàn)時(shí)代特點(diǎn)、龍江風(fēng)格和特色的文學(xué)精品,為繁榮社會(huì)主義文化事業(yè)積極貢獻(xiàn)力量。

2022年,《北方文學(xué)》有68篇(首)作品被《小說選刊》《小說月報(bào)》《散文選刊》《海外文摘》《小小說選刊》《作家文摘》《詩選刊》《微型小說選刊》《微型小說月報(bào)》《散文·海外版》《臺(tái)港文學(xué)選刊》《傳奇·傳記文學(xué)選刊》《海外華語文學(xué)》等影響較大的文學(xué)選刊轉(zhuǎn)載,擴(kuò)大了《北方文學(xué)》“北方有文學(xué),文學(xué)在北方”的影響力。

2022年9月,《北方文學(xué)》入選中宣部期刊局、中國(guó)期刊協(xié)會(huì)精品期刊展。《北方文學(xué)》作品經(jīng)《光明日?qǐng)?bào)》期刊平臺(tái)推薦,獲國(guó)家出版署《中國(guó)新聞出版廣電報(bào)》高評(píng)。2023年7月,《北方文學(xué)》被中國(guó)作家出版集團(tuán)、全國(guó)文學(xué)報(bào)刊聯(lián)盟授予“全國(guó)文學(xué)報(bào)刊聯(lián)盟獎(jiǎng)”。

重溫《北方文學(xué)》自創(chuàng)刊到今天所走過的歷程,不難看出,作為黑龍江省第一家綜合性文學(xué)期刊,雖歷經(jīng)坎坷曲折,但繁榮社會(huì)主義文學(xué)的宗旨不變。無論歷史還是現(xiàn)今,《北方文學(xué)》始終堅(jiān)守舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù),傳承發(fā)揚(yáng)文學(xué)期刊優(yōu)良傳統(tǒng),嚴(yán)格遵守“始終如一地將社會(huì)效益放在首位”的辦刊原則,牢牢把握正確政治方向和輿論導(dǎo)向,堅(jiān)守意識(shí)形態(tài)主陣地,充分發(fā)揮主流媒體的宣傳引導(dǎo)作用。

1978年7月《北方文學(xué)》復(fù)刊號(hào)封面