中希交會 文明互鑒 ——評《古希臘悲劇在中國的跨文化戲劇實踐研究》

用戲曲演繹外國故事,在中國舞臺上不是一件新鮮事。從新文化運動前后的零星實踐,再到改革開放后的大舉興戲,中國舞臺上的“跨文化戲劇”在中西方交流的國際潮流中綻放出一樹繁花。其中,古希臘悲劇與中國戲曲的結合(也稱“希劇中演”)是尤為獨特的那一枝。兩種古老的戲劇在千年之后穿越時間之壁,跨過文化之隔,在交會中同臺競技,各顯其美,最終相得益彰,美美與共,成為文明互鑒的華彩一章。

對觀眾而言,觀賞這類“希劇中演”的體驗,或許最初是一聲驚嘆,如果不帶偏見地去理解,逐漸會轉入對其復雜的跨文化美感的沉思和體味。古希臘悲劇在中國舞臺上的重生再造早已超出了既有單一學科理論的闡釋范疇。如何理解觀眾“自如又陌生,新奇又酣然”的審美心態?如何剖析跨文化戲劇的改編、搬演和傳播歷程?如何衡量這種文化“混融”作品的價值和意義?豐富的“希劇中演”召喚著能與之相應的跨文化戲劇理論和評價體系的創新,毫無疑問,這一理論話語體系應該具備跨學科、跨文化、動態持續等核心特質。

陳戎女的專著《古希臘悲劇在中國的跨文化戲劇實踐研究》便是為解決以上問題所作的一次可貴嘗試。該書是國內系統性研究中國戲曲搬演古希臘戲劇的改編實踐和舞臺實踐的第一部專著,凝結了作者10余年的學術探索和創見成果。在當下多元文明互鑒的背景下,該書尤其具有重要的理論價值、實踐價值,對于仍在發展中的“希劇中演”也將發揮重要的學術助推作用。

作為一部關注跨文化戲劇動態、改編與演出實踐的專著,該書可謂“有骨有血又有肉”。有“骨”,即結構精巧、布局謹嚴。該書在序章和結語部分道明跨文化戲劇的研究歷史、范式和意義,中間四章詳述典型案例。首尾串聯,中懷“明珠”,在多重學科交叉的背景之下,將中國的古希臘悲劇跨文化戲劇實踐置于中外戲劇共鳴共振的舞臺之上。有“血”,即指具有闡釋效力的理論創新。該書提出跨文化戲劇“譯—編—演—傳”的跨文化圓形之旅理論,并將其貫穿始終,使之成為在歷史長河與東西方文化間往返穿梭的隱性脈絡。有“肉”,即案例典型、翔實鮮活。該書選取《美狄亞》《安提戈涅》《俄狄浦斯王》《俄瑞斯忒亞》四部悲劇在中國若干劇種(河北梆子、京劇、評劇、蒲劇、豫劇等)中的改編進行分析,涵蓋了古希臘三大悲劇家的代表作,國內“希劇中演”的全貌得以保存,細節歷歷再現。作者還深入訪談了羅錦麟、孫惠柱兩位導演,揭示出臺前幕后的諸多隱衷。以“骨”構形、以“血”為脈、以“肉”充實,該書兼具三者之長,既富學理性,也有可讀性。

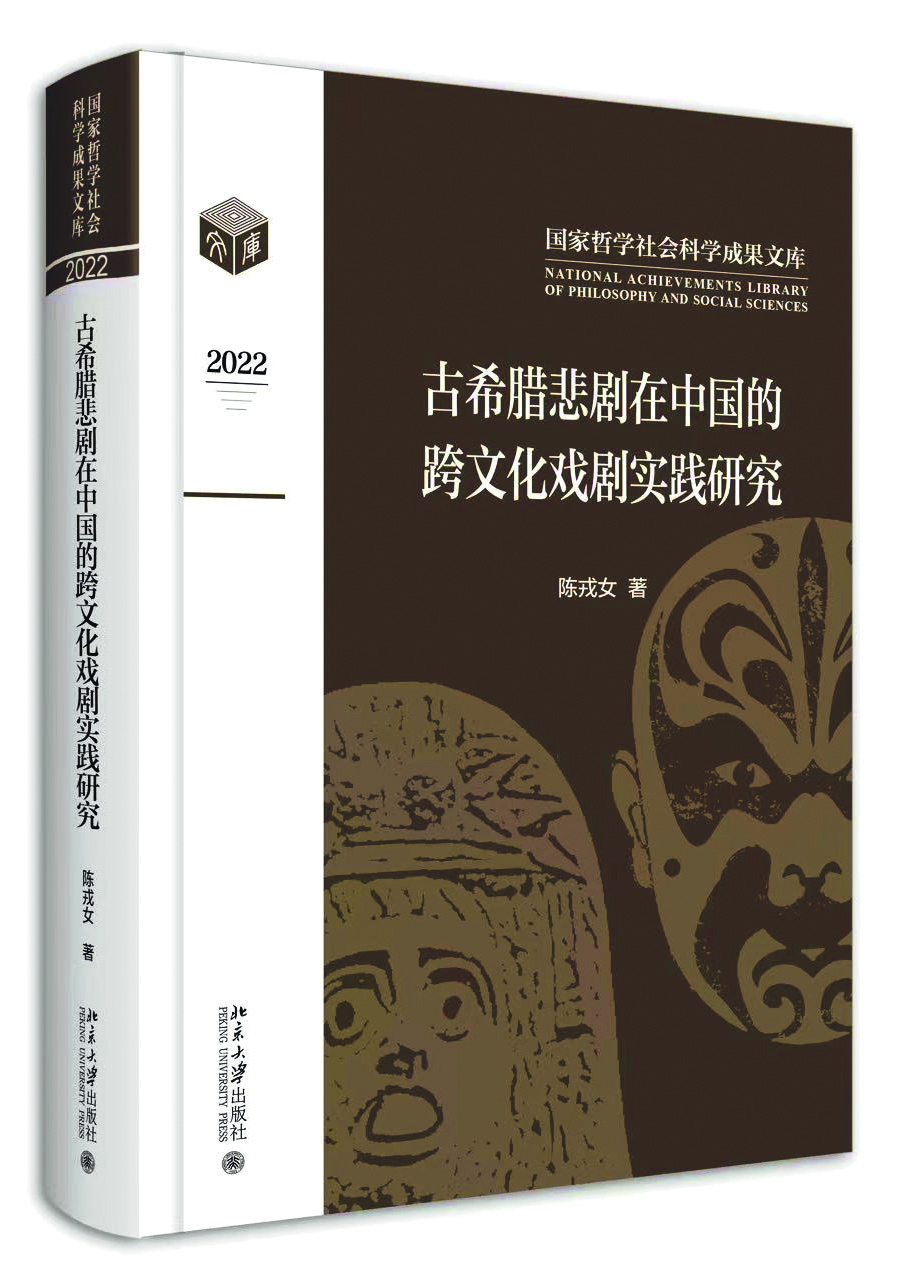

該書的封面上,希臘的“戲劇之神”狄奧尼索斯面具與中國的戲曲臉譜相映成趣,呈現出一種奇特的構型和張力。狄奧尼索斯莊嚴肅穆,睜大的雙眼和張開的大嘴是希臘悲劇人物的象征,也像極了最初接觸跨文化戲劇時觀眾不禁發出驚呼的樣子。戲曲臉譜沉穩剛健,微笑友好,似乎看盡寰宇,通曉古今。希臘悲劇面具與中國戲曲臉譜的一驚一喜,見證著中希戲劇交會時相互鑒照中綻放的光亮。中希兩個古老絢爛的文明遙遠卻“一見如故”,它們在這本書中扺掌而談,親密無間,相互訴說著長途跋涉、最終相逢的艱辛與蜜甜。