范詠戈:那個“舉啞鈴”的人走了

徐懷中和《牽風記》

1984年徐懷中率總政工作隊赴空軍部隊調研

在徐懷中的“熟人”中,我和他認識的時間可能算是比較久的。最早的一次見面是上世紀70年代初,我在云南14軍結束了一年大學生當兵鍛煉后,被任命為42師宣傳科新聞干事,當時師部駐地在蒙自。一天,宣傳科柯科長通知我說:“軍區宣傳部徐懷中副部長要到咱們軍來,軍宣傳處要你去陪一下。”當天下午我便由蒙自趕到50多公里外的軍部所在地開遠。還記得那一天陽光燦爛,我趕到軍部大院,幾個中年軍人正在院子樹下坐著說話。我向軍宣傳處郭明孝副處長敬禮、報到,郭副處長把我帶到徐懷中面前,說:“這是42師的大學生范詠戈。”我自然是向徐懷中敬禮、握手。郭副處長隨即給我布置任務,“小范,徐副部長來我們軍了解情況,這幾天你陪一下。”

雖說是第一次見面,實際早就知曉徐懷中的大名。因為徐懷中的長篇小說《地上的長虹》出版后,很快就被選入了中學課本。當時上中學的我還記得節選的章節叫“地攤”。作為一個充滿幻想的中學生,“地攤”引發了我對神秘西藏的無限憧憬。隨后幾天,陪著徐懷中一行在14軍幾個駐地轉,在蒙自、文山、個舊等師、團駐地召開了幾個干部戰士座談會。時值“文革”,不是聊文學創作的事,記得大約是了解基層學習毛主席著作的好人好事。不過幾天處下來,倒是知道了徐懷中是因為“文革”總政被沖擊,一大批干部下到各軍區,他一家才被下放到昆明軍區的。也才明白,我這個“向導”遠不如他對云南的部隊熟悉。他早在解放戰爭時期就隨陳謝大軍進軍大西南到了云南,后又在當時西南軍區所轄的西藏待了數年。50年代,在馮牧主持西南軍區文化工作時,發掘、培養了一批軍旅作家,蘇策、白樺、公劉、徐懷中、彭荊風等都是其中的代表作家。在后來一次次政治運動中,這批作家多數都被打成“右派”,擱筆多年。徐懷中比他們幸運的是沒被戴上“右派”帽子,但從《地上的長虹》《我們播種愛情》之后也再沒有影響大的作品問世。徐懷中全家被遣散到昆明軍區后,他們在昆明的家我沒有去過。后來,我很快就被總政解放軍文藝社抽調到北京幫助工作,籌備《解放軍文藝》復刊,再后來就留在了北京。一直到粉碎“四人幫”后,徐懷中全家,包括總政其他下放干部才陸續又回到北京。徐懷中暫時被安排做了八一廠的創作員。

不久,自衛還擊戰爆發,徐懷中被派到云南前線采訪。也許因為我的老部隊14軍本來就駐守在中越邊境,中越開戰首當其沖。領導考慮我熟悉老部隊,也讓我到了云南前線。回北京后,我從《人民文學》上讀到了徐懷中的《西線軼事》,很快寫了一篇3000多字的評論給了《光明日報》,《光明日報》也很快在1980年2月13日刊登了出來。4天后,即2月17日,我就收到了徐懷中寫給我的一封長信。大約有一千四五百字,信封上的地址是萬壽寺他新家的地址。信的開頭和結尾是:“范詠戈同志你好,我的短篇小說《西線軼事》發表不久,就在《光明日報》上讀到了你的評論文章。感謝你給了我許多鼓勵,我當努力在反映革命戰爭和當前部隊生活方面作出一點探索,不負你的希望。”“這原是一部中篇,六萬多字,感謝《人民文學》編輯部的同志,他們建議將其中描述我軍電話兵生活的章節抽出,作為短篇發表。這個意見很好,我照辦了。其余章節主要是寫越南女俘的,擬加以整理充實,做一個下篇。寫外國人是不容易的,好在我于1965年冬至1966年春在越南抗美戰爭最緊張最困難時期,曾在距西貢只有三四十公里的游擊根據地訪問過四個多月。這次對越自衛還擊作戰后,我又訪問了西線戰俘營女俘隊,覺得還是可以勉強成篇的。如能寫出,當向你請教。”接著,徐懷中邀我到他家吃個飯。抽一個星期天,我到了萬壽寺他家,時隔多年能在北京重新見面是很高興的。那天聊了很多,云南啦,前線啦,還有我為什么會從上海到云南等,臨走時還從他那里拿了一些他送的書。回來認真讀后,我又寫了一篇四五千字的評論《從“地上的長虹”到“西線軼事”》,文中試圖用“本色的畫”“潔凈的水”“軼事的筆”探尋徐懷中創作中不同于他人的審美追求。《光明日報》很慷慨地拿出將近一個整版的篇幅在1982年4月5日刊出。《西線軼事》無論從題材、人物還是藝術風格都是沉默多年的徐懷中一個漂亮的亮相復出。

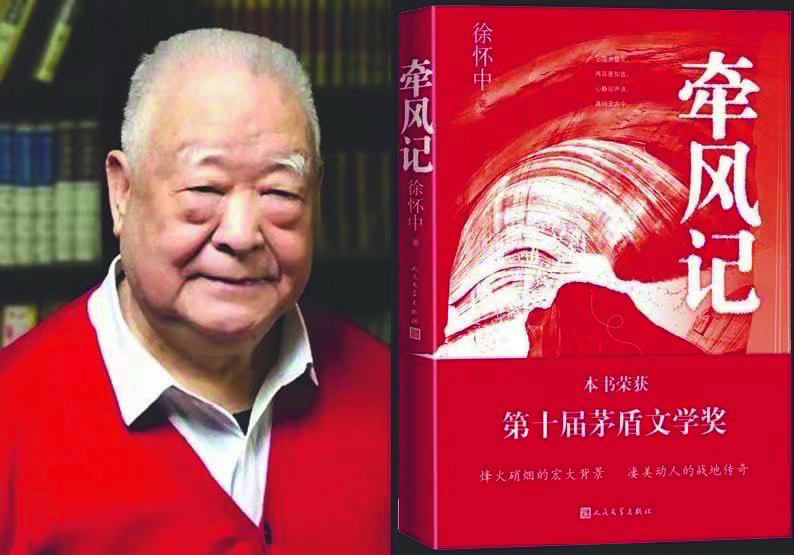

他自己比喻一生的創作是“啞鈴式”的。50年代剛寫作就有《地上的長虹》《我們播種愛情》產生影響,葉圣陶先生為之作序,并被譯成外文,這是“啞鈴”的一頭。中間有20多年,徐懷中沒有寫什么大東西。“啞鈴”的另一頭是離休后把自己多年想寫沒寫的寫了一部《底色》,一部《牽風記》。《底色》寫的是1965年到越南去抗美援越的經歷;《牽風記》以前寫過又毀掉,也是一生放不下的題材。

他創作生涯有70幾年,但是寫了不到100萬字。慢的原因,有文藝大氣候,更有他對文學的敬畏。首先,沒有生活他不敢寫。他寫《地上的長虹》《我們播種愛情》時在駐藏部隊擔任過工兵團的連指導員,參加修路并學會了開拖拉機。在生活中,他不愿做一個體驗者,總是盡量去做一個實際工作者,這樣感受生活的深度自然是不一樣的。

他跟我講過一件事情。1964年,他在《解放軍報》當記者的時候,一次到沈陽軍區某坦克連采訪,了解到一位姓夏的炊事班長在探家20天時間里,盡給同鄉戰友們辦事,自己的事一件沒辦就到期歸隊了。當時,如果向這位班長采訪,也是可以動筆寫的。徐懷中卻向這個班長問了從沈陽回家鄉湖北浠水的路線,哪兒換車,哪兒換船,步行怎么走。問清楚后,他便買票從沈陽上了火車,一直按照問好的路線到了浠水并在夏班長為之辦過事的一些戰士家中做客。在獲得了真切感受后,才在鎮公所的燭光下提筆寫作。這就是在當時產生了影響的小說《四月花泛》。

寫《西線軼事》時,他除了在某集團軍長話連深入生活,還去戰俘營提審了越軍女戰俘。小說發表后,我有機會再訪駐渝部隊女子長話連。女兵們向我陳述“首長”(徐懷中)對她們采訪的趣事。徐懷中常說,他并不刻意在作品中追求戲劇性或非要有頭有尾,他要“挖掘人物內心的東西”。“復出亮相”的他,在《西線軼事》以全票獲得1980年全國優秀短篇小說獎后,我祝賀他,他卻自謙地說:“人們之所以感到一點新鮮,是因為呼吸了過去那種空氣。現在他忽然呼吸了一種比較真實、比較有一點人情的空氣,他就覺得新鮮,他就點頭。這是很自然的。如果我們整個的創作水平提高了,不是按照老一套,而是真正表現人,這樣的作品一部一部地出來了,現在有些作品也就不會顯得很高了。”晚年兩部重頭作品《底色》《牽風記》分別獲得第六屆魯迅文學獎和第十屆茅盾文學獎后,我向他祝賀,他又笑笑說:“上天看我步入90多歲了,還在扒著文學創作的碗邊不肯松手,給我一個小小的獎賞。”

生活中敦厚、隨和的他,血管里流淌的卻是文學冒險者的血,“固執”而自信,絕不輕易放棄他的文學秉持。晚年他還讀《麥田守望者》,可能是因為崇尚冒險,甘作守望者吧。如今,西南軍旅作家群的最后一名代表作家也追隨他的引路人馮牧,戰友白樺、公劉、彭荊風等遠去,終結了一個文學時代。我愿將他最喜愛的普希金那句名言讀給他聽,相信他能聽見:“一切都是瞬間,一切都將會過去,而那過去了的,就會變成親切的懷念。”