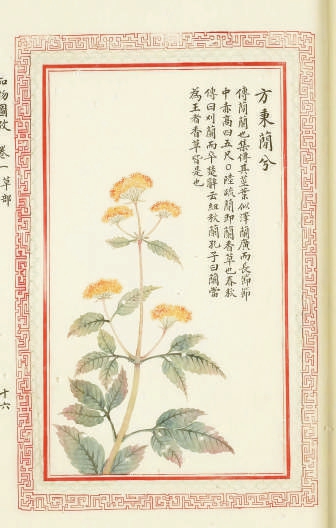

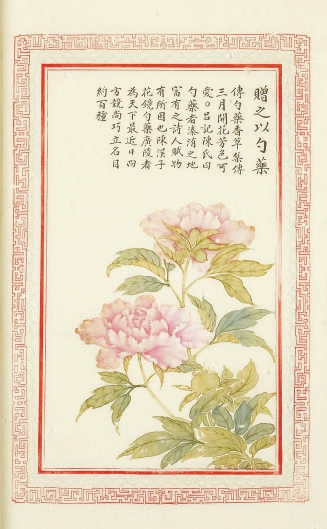

“方秉蕑兮”與“贈之以勺藥”

方秉蕑兮、贈之以勺藥 圖片選自《毛詩品物圖考》

草木蟲魚在《詩經》的注解里占據很大篇幅,古往今來,不同門派、不同傳人、不同地域之人以及不同學科的學者,為注詩竭盡全力。作為華夏民族以周人、周朝為代表的史詩級吟唱杰作,《詩經》在某種程度和《圣經》一樣,大象無形,不可輕易穿鑿附會。直到現在,它依然有再度考訂和重述的空間。

試以《鄭風·溱洧》為例。對其中的“士與女,方秉蕑兮”“維士與女,伊其相謔,贈之以勺藥”的傳統解讀,是三月上巳,鄭國的青年男女在水邊嬉戲,手捧菊科的澤蘭又名佩蘭,將其作為高雅、高潔的標志;玩到開心、忘情之時,互采林下新開的芍藥花,贈給意中人。

這里面有個問題——此“溱洧之會”并沒有標明確切的時令,望文生義,囫圇吞棗,不知是春是夏。先按下漢儒的注解不表,與之相對應的,《陳風·澤陂》記錄青年男女單獨在水濱約會,其中有“彼澤之陂,有蒲與荷”“彼澤之陂,有蒲與蕑”“彼澤之陂,有蒲菡萏”;荷、蕑、菡萏乃蓮荷的三種不同名稱,蕑并非只有澤蘭這一種解釋。因為荷花開正好,所以《陳風·澤陂》寫的是夏季。芍藥何時開花?暮春初夏芍藥發花之時,水中有荷花含苞欲放,采一柄“小荷才露尖尖角”的嫩荷,同樣可以把玩嬉戲,而且此情此景,放到當下比比皆是,合情合理。

《詩經》有“蕑”而無“蘭”,“蘭”的出處在其后。司馬遷撰《史記·鄭世家》,有“燕姞夢蘭”的故事——

文公十七年,齊桓公以兵破蔡,遂伐楚,至召陵。

二十四年,文公之賤妾曰燕姞,夢天與之蘭,曰:“余為伯鯈。余,爾祖也。以是為而子,蘭有國香。”以夢告文公,文公幸之,而予之草蘭為符。遂生子,名曰蘭。

《史記》是司馬遷以《左傳》《春秋》《詩經》等為文獻依據,外加多方實地調查、多維度運用資料編纂而成的。“燕姞夢蘭”這段故事,采自《左傳》。

“燕姞夢蘭”,還有孔子寄情幽憤的《猗蘭操》,說的都是澤蘭,前人屢屢指出不是蘭科蘭屬之蘭。李時珍和吳其濬系大別山二邊人士,當地的物產較中原地區更為豐富,他們既熟悉古澤蘭,也熟悉后世興起的蘭科蘭花;鄂東蘄春在山之南,豫南固始在山之北,二人在《本草綱目》《植物名實圖考》中對蘭草蘭花的溯源考辨最為詳盡。李時珍將澤蘭即蘭草列為芳草類,特別指出:“近世所謂蘭花,非古之蘭草也。蘭有數種,蘭草、澤蘭生水旁,山蘭即蘭草之生山中者。蘭花亦生山中,與三蘭迥別。蘭花生近處者,葉如麥門冬而春花;生福建者,葉如菅茅而秋花。”“今人所種如麥門冬者,名幽蘭,非真蘭也。故陳止齋著《盜蘭說》以譏之。方虛谷《訂蘭說》,言古之蘭草,即今之千金草,俗名孩兒菊者。”

吳其濬“吳狀元”宦跡半天下,也將蘭草與澤蘭并列芳草類,他說:“古人謂蘭多曰澤蘭。李時珍集諸家之說,以為一類二種,極確。”“雩婁農曰:《淮南子》云,男子樹蘭而不芳,《藥錄》亦專供帶下醫,豈賜蘭征夢,遂永為女子之祥乎?……余過溱洧,秋蘭被坂,紫萼雜遝,如蒙絳雪,固知詩人紀實,不類賦客之虛……”

古之蘭即蕑之澤蘭,當無異議了,可是三月祓禊之意,尚未明確。《鄭風·溱洧》接續《鄭風·野有蔓草》,乃“鄭風”二十一首的收束之作。三月上巳,中原有牡丹而無芍藥。與《韓詩外傳》針鋒相對,高誘注《呂氏春秋》曰:“鄭國淫辟,男女私會于溱洧之上,有絢盼之樂,勺藥之和。故三月修禊起源兩周有待商榷。”

芍藥開在孟夏,澤蘭著花于秋,三月上巳,澤蘭還是幼苗,如何別在衣襟之上,或持于手中把玩呢?

上巳也稱三巳、元巳、重三、三月三,舊時以三月的第一個巳日為上巳,魏晉時期固定為三月三日。歲時祓除,官民逢上巳于東流水上,以香薰草藥沐浴,“去宿垢病為大潔”,在漢代將其確定為節日,繼而有了文人專屬的曲水流觴,蘭亭修禊。《續齊諧記》講晉武帝司馬炎曾在朝堂之上垂問尚書摯虞等人:“三日曲水,其義何指?”綜上所述,《鄭風·溱洧》中男女歡會于開著芍藥花的河邊,相互諧謔,未必在三月上巳。