七月七觀天河:首秋佳夕的浪漫星會

農歷七月,夏轉入秋。

《說文》釋“七,陽之正也”;在《周易·復》卦爻辭中,數字“七”有“反復”、“歸來”的意思:“反復其道,七日來復。”漢代徐整的《三五歷紀》中述:“數起于一,立于三,成于五,盛于七,處于九。”《漢書·律歷志》中記:“七者,天地四時人之始也”。在初民的時間觀念中,雙“七”重疊,更被賦予了神秘而特殊的寓意。

“七月七”有諸多節日別稱,如“首秋、星期、仙期、綺節、羅織節、巧日、乞巧節”等等。“首秋佳夕”之稱,源于秋季的第一個節氣——立秋多伴左右,立秋之后即將開啟秋天的收種。謝靈運《七夕詠牛女詩》描寫道:“火逝首秋節,新明弦月夕。月弦光照戶,秋首風入隙”。諺語“七月七,掐谷吃”,“七月七,曬谷米”,此時節,農民祭祀天地、先祖,既要感恩首秋的第一批收獲,同時也要對大秋的豐收年景作出祈愿,極為篤懇。

“七月七”與絲帛、紡織主題緊密相聯,故稱“羅織之節”、“綺節”,這與主司紡織的星神——織女相關。南朝梁武帝《七夕》詩云:“妙會非綺節,佳期乃良年。”明人夏完淳的《秋懷》詩之五也提及:“佳期非綺節,妙會乃涼夕。”清《淵鑒類函·歲時·七月七日》述:“綺節,是夕乃羅織之節也。” 此外,“乞巧節、穿針節”等,以七夕節俗來命名,多表現這一古老節日豐富多彩的民俗活動。

一、星象崇拜與牛女傳說

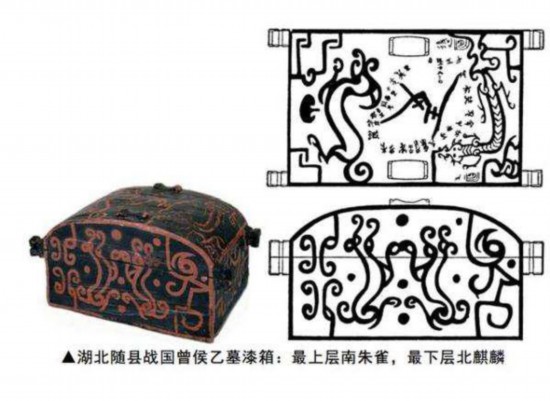

“七月七,觀星河”。追求秩序的古人“仰以觀乎天文,俯以察乎地理”,將天空的星宿規劃得井井有條,并與地面區域一一對應,被稱為“分星”與“分野”。東漢天文學家張衡《靈憲》云:“星也者,體生于地,精成于天,列居錯跱,各有逌屬。……在野象物,在朝象官,在人象事,于是備矣。”這種樸素的自然觀與宇宙觀認為,亙古存在的星空與世間萬象存在著“天人對應”的關系。先民積累了豐沛的星象知識,早在戰國時期,就已出現了二十八星宿的完整名稱。湖北曾侯乙墓發掘的漆箱蓋面上就描有一幅星圖,展現了天空的星宿,北斗是北面天空的象征,而二十八宿則在南面天空循環往復。

古人通過觀測星宿的位置來測定歲時季節。《大戴禮·夏小正》記:“漢案戶。漢也者,河也。案戶也者,直戶也,言正南北也。”意思是銀河在夜空中旋轉,到了七月,銀河正好南北垂直豎立起來了。窗案門戶朝南,此時銀河剛好直立在門窗中。《詩·大雅·云漢》云:“悼彼云漢,昭回于天。”也指出了寬廣明亮的銀河在夜空中“運轉”的天體規律。

“天河之西,有星煌煌”,稱“牛郎星”;“天河之東,有星微微”,為“織女星”,明亮的雙星分隔于銀河兩岸。牛郎星的東南方有六顆牛宿星,似牛角的輪廓;而織女星的東南方有四顆漸臺星,組成的四邊形狀似一部織機,故而以世間最為樸實的形象,貼切地為雙星命名。牛郎、織女二位星神各司其職,《史記正義》曰:“牽牛星不明,天下牛疫死。”又述:“織女三星主果菔、絲帛、珍寶。”“(三星)暗而微,天下女工廢;明,則理。大星怒而角,布帛涌貴;不見,則兵起。”可見其在農耕社會中至關重要的地位。

牛郎星與織女星

雖然雙星隔天河而望,但聰慧的古人觀察到,一年當中農歷七月首秋,牛女二星距離最近。“跤彼織女,終日七襄。”《小雅·大東》準確地記述了織女星一天七次的更移;《夏小正》中亦云“七月初昏,織女正向東”。夜空中推窗,仰望銀漢,視覺上的直觀感受,為促成“牛郎織女,天河相期”的神話故事生成,提供了無盡的靈感來源。

“牛郎織女”神話形成時間約于先秦,其下限不會晚于戰國晚期。云夢睡虎地出土的秦簡《日書》甲種《取妻》篇中,“牽牛以取織女,不果,三棄”,就已出現了牛郎織女婚配的記述。兩漢時期,“牛女傳說”約已成型。《漢書·武帝紀》中曾記昆明池中有牽牛、織女二雕像,“昆明池中有二石人。立牽牛、織女于池之東西,以象天河。”班固的《西都賦》、張衡的《西京賦》對此均有描述。而漢畫像石中的牛郎織女,多以普通農民、農婦的形象呈現,是當時農業社會“男耕女織”自然經濟模式的折射。四川郫縣新勝發掘的石棺蓋頂畫像上,刻有“龍虎銜璧”與“牛郎織女”畫像。牛郎手牽一牛,奮力前行,而織女手執機梭,正焦急地等待牛郎的到來。

1973年四川郫縣新勝鄉出土石棺棺蓋,上圖為青龍、白虎捧璧,下圖為牛郎織女局部

“迢迢牽牛星,皎皎河漢女。纖纖擢素手,札札弄機杼。終日不成章,泣涕零如雨。河漢清且淺,相去復幾許?盈盈一水間,脈脈不得語。” 這首漢樂府《古詩十九首》將牛女相思之苦置于漫漫別期之中,標志著牛郎織女聚少離多的故事情節已趨向完整定型。而進入漸變期的牛郎織女故事,則被加入了更多造成“牛女分離”與“星期”的社會性因素,象征意義更為凸顯。如南朝梁殷蕓《小說》記:“天河之東有織女,天帝之子也。年年機杼勞役,織成云錦天衣,容貌不暇整。帝憐其獨處,許嫁河西牽牛郎,嫁后遂廢織衽。天帝怒,責令歸河東,但使一年一度相會。”天帝代表的父權家長制與勸農勸織的道德規訓,昭然可見。

牛郎織女傳說故事,是先民將自然星體人格化,并結合天真、神奇的浪漫想象而產生的結果。此后又經歷了從神化到世俗化的雙重演化,通過文學、藝術、風俗、宗教、道德等多種渠道,滲透至中華民族的文化心理與思維方式之中。

二、織女詩畫與乞巧風尚

七月夏秋之交的夜空,織女星升至一年當中的最高點,璀璨奪目。此時天氣轉涼,婦女忙著紡線織布準備越冬的寒衣。寂靜的夜晚,在織布機旁勞作的織婦舉頭便能望見那顆明亮的主司紡織的織女星,默默許下對美滿生活的無限期許。

織女的身份,是“天孫”“天帝之女”“織纴女神”。《后漢書·天文志》記:“織女,天子真女。”《史記·天官書》云:“織女,天女孫也。”“三星,在天紀東端,天女也。”漢《春秋元命苞》中亦述:“織女之為言,神女也,成衣立紀,故齊能成文繡,應天道。”《新唐書·百官志》中記載:“織染署例于七月七日祭杼”。宋《太平廣記》對織女容貌的描繪是“明艷絕代,光彩溢目,衣玄綃之衣,曳霜羅之帔”。

隨著牛郎織女愛情故事的廣泛傳播,對這位儀容貞靜、勤勞織作、情感忠貞的織女神的贊頌,可從歷代畫家、詩人創作的藝術作品中一窺。上海博物館藏明代畫家張靈繪制的《織女圖》,圖中織女體態豐滿,頭束髻巾,肩披長帛,手持織梭,仰頭而望,雙目凝神遠視,似乎急切地盼望與親人相會。巾帛隨風飄逸,足部漸漸虛化于云煙,了無背景,恰似織女在無邊無際的天漢中浮行。“靈畫人物,冠服玄去,形色清真,無卑庸之氣”,正如評述所言,張靈以高度精練的筆致,描繪出一位不貪戀天宮,而對凡間生活無限向往的神女,其意也綿綿,其情也切切,毫無卑庸之氣。

明 張靈《織女圖》上海博物館藏

織女星具有多種神職,主管紡織、瓜果、珍寶、生育、護子、姻緣等,因此民眾在七夕向其行祭,不僅乞“巧”與“智”,還有“乞富、乞壽、乞子”等多種私愿。東晉葛洪《西京雜記》中“漢彩女常以七月七日穿七孔針于開襟樓,人俱習之”,這是關于乞巧的最早文獻。周處《風土記》云:“七月七日,其夜灑掃于庭,露施幾筵,設酒脯時果,散香粉,于河鼓織女乞富乞壽,無子乞子,唯得乞一,不得兼求,三年乃得言之,頗有受其祚者。”南朝梁宗懔《荊楚歲時記》也記述道:“七月七日為牽牛織女聚會之夜。是夕,人家婦女結彩縷,穿七孔針,或以金銀石為針,陳瓜果于庭中以乞巧。”

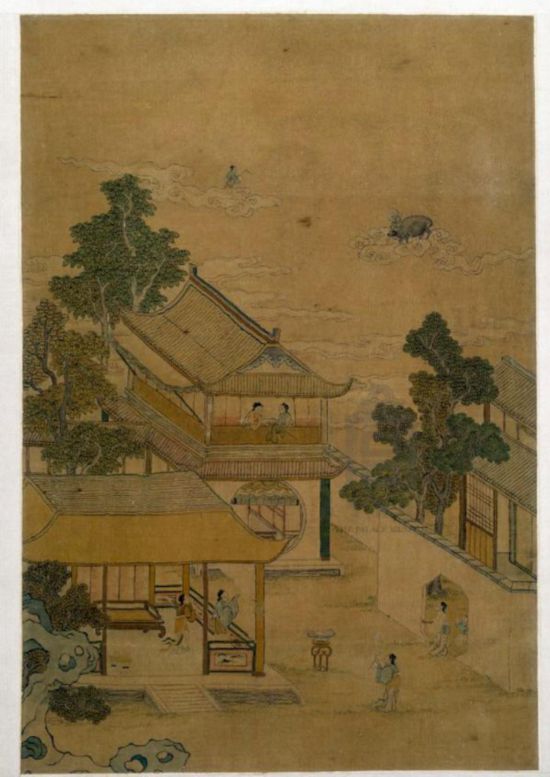

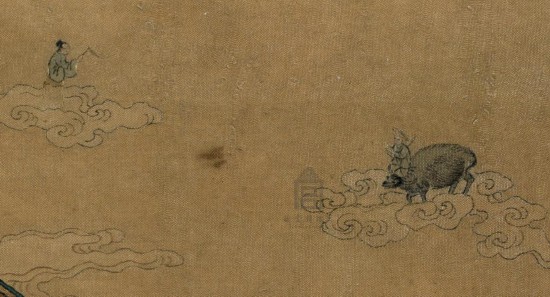

“七夕乞巧圖”是中國節令繪畫的重要題材。現存最早的《乞巧圖》繪制于五代,發展至明清,已形成了高樓宮苑、穿針引線、供奉瓜果、祭拜織女的繪畫母本。收藏于故宮博物院的清代緙絲《七夕圖》,通過嫻熟的緙絲技法,形象地再現了七夕乞巧場景。畫面共分為天上、凡間兩部分,上方天際廣袤而靜謐,牽牛郎騎坐神牛,織女長裙飄曳,二人駕乘祥云,遙相呼應。下方的畫面則展示了塵世間鮮活與生機:綠木掩映的庭院,高高的樓閣上二女子正在收取白日暴曬的衣物;右側圓月門邊,一女子端一水盆,似準備投針于水;庭院正中設幾案,上置乞巧果子之類的供奉物品,女子佇立在旁;左側小亭中二女子舉臂抬首對月穿針,靜心凝視盡顯虔誠之態。

故宮博物院藏 清代 緙絲《七夕圖》

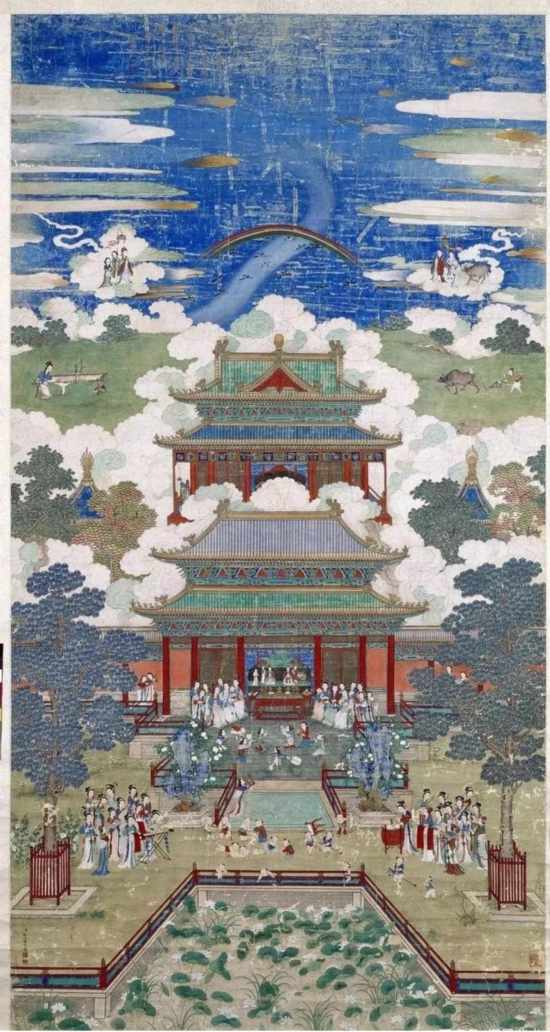

清代姚文瀚的《七夕圖》則分別從三條線索,真實展現了宮廷盛大的七夕活動:首先是牛郎織女于鵲橋相會,著意于男耕女織治農勸桑,再通過宮廷祭祀典禮的描畫,來寓意五谷豐登;畫面中段為乞巧活動,臺階上佇立著奉蛛盒水碗的仕女,月臺上有女子拜針,巧樓左側有仕女面向織女舉手乞巧,人物個個栩栩如生;畫面下段的最前端是盛放的蓮花池,月臺上、庭院中供奉有“磨喝樂”,并分散著“六藝”教育的童子,暗示著七夕求子育兒的習俗。

故宮博物院院藏 清代 姚文瀚《七夕圖軸》

詳盡地記述下民眾情感表達形式的,除了乞巧圖還有七夕詩。七夕詩,源于詩經,始于樂府,盛于六朝,延至后世。《毛詩序》云:“詩者, 人心之感物而形于言之余也。”七夕詩或寓游子思婦相思之情,或喻君臣關系,或與民間乞巧風俗合流,或為牛郎織女作傳,意蘊深刻而豐饒。如唐杜牧的“天階夜色涼如水,臥看牽牛織女星”;王建的“河邊獨自看星宿,夜織天絲難接續”;崔穎的“長安城中月如練,家家此夜持針線”;權德輿的“家人竟喜開妝鏡,月下穿針拜九霄”;林杰的“家家乞巧望秋月,穿盡紅絲幾萬條”等等。

當織女與牽牛相會時,并未忘其職,而是將針巧遺給人間織婦。“心靈手巧、勤勞善良、專一堅貞”等中國傳統觀念中的女性美,集中體現在織女身上,散發出魅人的光芒。而牛女傳說與七夕詩畫中的民族性、審美性與道德感,則不斷陶冶了民眾之情操,啟迪其心智。

三、渡橋烏鵲與巧智促織

1.烏鵲渡橋

關于牛郎織女相會的方式, 有星橋、燕橋、鳳凰引渡、轎車等, 顯現出民間傳說演化的多樣性,自唐之后則趨統一于“鵲橋相會”。漢應劭《風俗通》中述“織女七夕當渡河,使鵲為橋,相傳七日鵲首無故皆髡,因為梁以渡織女也。”南朝梁殷蕓《小說》中亦云:“涉秋七日,鵲首無故皆髡,相傳是日河鼓與織女會于河東,役烏鵲為梁以渡,故毛皆脫去。”唐代韓部《歲華紀麗》中亦記:“織女七夕當渡河,使鵲為橋”;宋代羅愿《爾雅翼》也有“涉秋七日,鵲首無故皆類。相傳以為是河鼓與織女會于漢東,役烏鵲為梁以渡,故毛皆脫去”的記述。

北京藝術博物院藏 清景德鎮官窯粉彩人物圖盤 鵲橋仙渡

烏鵲能夠進入“牛女傳說”成為相會的重要媒介,有兩方面因素。一是鳥類的天然屬性,喜鵲善筑巢、架橋。西晉張華《博物志》云:“鵲巢開口背太歲, 此非才智, 任自然之得也。”唐代段成式《酉陽雜俎·羽篇》中述:“鵲巢中必有梁……二鵲構巢,城共銜一木如筆管,長尺余,安巢中。”說的是喜鵲通曉陰陽天象,且善搭橋。此外,喜鵲群飛、聚力,有執著的責任心。梁朝徐勉的《鵲賦》云:“觀羽翼之多類,實巨細以群飛。既若云而彌上,亦棲睫而忘歸。”隋魏澹《園樹有巢鵲戲以詠之》述:“畏玉心常駭,填河力已窮……早晚時應至,輕舉一排空。”喜鵲群飛若云、移山填河,顯現出為“牛女相會”排除萬難的堅定力量與氣勢,扮演了群體英雄的角色。

二從文化意象來看,喜鵲是“吉兆、相思、美滿”的象征。唐《開元天寶遺事》中述:“時人之家,聞鵲聲皆以為喜兆,故謂靈鵲報喜。”《淮南子·萬畢術》云:“鵲腦令人相思。”高誘注:“取鵲腦雄雌各一,道中燒之,丙寅日入酒中飲,令人相思。”又因鵲善筑巢,所謂“允蹈家人之正, 居有鵲巢之福”,而成為家庭幸福美滿的代名詞。《詩經·召南》中反復疊唱:“維鵲有巢,維鴻居之,之子于歸,百兩御之。”以鵲巢作比興,描寫了女子出嫁時迎送的熱烈場面,更引申出婦歸夫室,合家歡樂的美滿愿景。

橫跨天漢的鵲橋,使得牛郎與織女一年一期的短暫相會擺脫了“神與人”、“時與空”的限制,是對他們勇于追求自由,對愛情忠貞與堅定信念的見證與褒揚,故而成為七夕節日文化精神的代表符號。

2.巧智促織

唐宋之問在《七夕詩》中提及了兩種善織智巧的昆蟲,一是蟋蟀(促織),一是蜘蛛(嬉子),詩云:“停棱借蟋蟀, 留巧付蜘蛛。”

蟋蟀又稱“促織、趨織、催織、莎雞”。晉人崔豹《古今注》曰:“促織,一名投機,謂其聲如急織也”。《詩義疏》注:“(蟋蟀)幽人謂之趣織,督造之言也”。 蟋蟀鳴唱如織布機紡織的聲音,時高時低,猶如在催促織女飛梭速織,“促織鳴,懶婦驚”,“促織”之名由此而來。“六月莎雞(蟋蟀)振羽,七月在野,八月在宇,九月在戶,十月蟋蟀入我床下。”《詩經·豳風》生動描述了蟋蟀作為秋蟲,在不同季節轉換的習性與特征。七月蟋蟀鳴秋,促催擔負紡織使命的婦人,須勤事紡織、縫紅,籌措換季衣裳,準備越秋、過冬衣襲之需。

臺北故宮博物院藏 宋 牟益《茸坡促織》

蜘蛛古稱“蟢子、嬉子”,“嬉”和“喜”音諧,有吉祥喜慶之義。漢劉歆在《西京雜記》中述:“乾鵲噪而行人至, 蜘蛛集而百事喜。”唐權德輿《喜征論》中亦稱:“嬉子垂而百事吉。” 除了吉兆,蜘蛛善織網捕飛蟲,又被認為是巧智的象征,如《論衡》中說:“蜘蛛結絲以網飛蟲,人之用計安能過之?” 洪適有“蝸文寒壁篆, 蛛巧暮檐絲”的詩句,蘇軾亦有詩云“畫檐蛛結網, 銀漢鵲成橋”。

《開元天寶遺事》中就記載了唐宮中捉蛛乞巧的細節:“帝與貴妃每至七月七日之夜,在華清宮游宴時,宮女輩陳瓜花酒撰列于庭中,求恩于牽牛織女也。又各捉蜘蛛閉于小盒中,至曉開,視蛛網稀密,以為得巧之候,密者言巧多,稀者言巧少,民間亦效之。”宋孟元老《東京夢華錄》亦載,北宋首都汴梁每歲七月“初六、七日夜,貴家多結彩樓于庭,謂之乞巧樓,……婦女望月穿針,或以小蜘蛛安合子內,次日看之,若網圓正,謂之得巧。”宗懔《荊楚歲時記》亦云:“陳瓜果于庭中,有喜子網于瓜上,則以為符應。”以蜘蛛結網的疏密,來占卜預測幼女將來織技的巧拙,明清之后亦有沿習。

在七夕傳說故事,喜鵲、促織、蜘蛛等動物、昆蟲的文化意像,與燦爛星河相映成趣,不僅真實反映了先民“尚智、尚巧”的追求,也真實折射出古代中國重農貴織的社會特點。

四、結語

“纖云弄巧,飛星傳恨”,卻只要“金風玉露一相逢,便勝卻人間無數”,這是詩人秦觀對牛女愛情傳說真諦的最佳闡釋——在吹著金色秋風,閃著晶瑩白露的季節里,僅一次的相會便勝過人間無數次的團聚。牛郎織女的傳說故事體現了中國先民追求完滿的生命觀、愛情觀與自然主義的宇宙觀。《管子·輕重甲》曰:“一農不耕, 民或為之饑; 一女不織, 民或為之寒。”脫胎于“男耕女織”這一農業生產結構基本模式的牛郎織女傳說故事,自產生始便是中華民族農業勞動者的象征,折射出不同歷史階段的社會形態與意識,是中華文明農業文化、民族意識與民俗心理的凝聚物。

2006年5月20日,七夕節與其他五個傳統節日一同被國務院列入第一批國家級非物質文化遺產名錄;2008年,“牛郎織女傳說”成功列入第二批國家級非物質文化遺產名錄;此外,甘肅西和乞巧節、浙江省溫嶺石塘的小人(兒)節、廣州天河等區的七姐誕、湖北鄖西的天河景觀群以及少數民族各具特色的七夕節俗等,正不斷被發掘、保護、恢復與重構。七夕節日文化深植于中華民族勇于探索,善于創造的精神沃土之中, 表述的是重視自然、和睦的民族文化認同,猶如浩瀚穹宇中閃耀的星群,煜煜生輝,亙古不滅。

(作者方云,民俗學博士,上海大學國際教育學院講師。)