《四庫全書》早期編纂史事新探 ——基于《四庫全書館校檔殘本》的研究

《四庫全書》之編纂,始于清乾隆三十八年(1773)二月輯校《永樂大典》[1],至嘉慶十一年(1806)各閣續辦書籍的補函工作結束[2]。在長達數十年的編纂過程中,《四庫全書》歷經分校官甄別、校閱,復校官、總校官校訂,各閣的撤改與復校等,留下大量有關纂修的檔案、史料及館臣校改記錄等,成為研究《四庫全書》最直接的材料。學界所習知的《纂修四庫全書檔案》、四庫底本書籍、《四庫全書總目》殘稿等皆為四庫修書期間留存,這些材料大大推進了四庫學研究,尤其是四庫館的運作和《四庫全書總目》的編纂問題,研究成果較為豐富。但四庫館校閱書籍的具體細節,即分校官如何簽改、謄錄官如何繕錄《四庫全書》、復校官如何復校和審核分校官的校簽、各纂修機構之間的復雜關系等,還有進一步研究的空間。近來,筆者發現中國國家圖書館藏有題為《附〈太平廣記〉〈通志〉等書簽訛總檔》[3]的四庫修書檔冊,對研究四庫修書期間復校官職任、“全書處”與“薈要處”的關聯、《四庫全書考證》的編纂等問題具有重要價值。

一、《四庫全書校檔殘本》的基本面貌

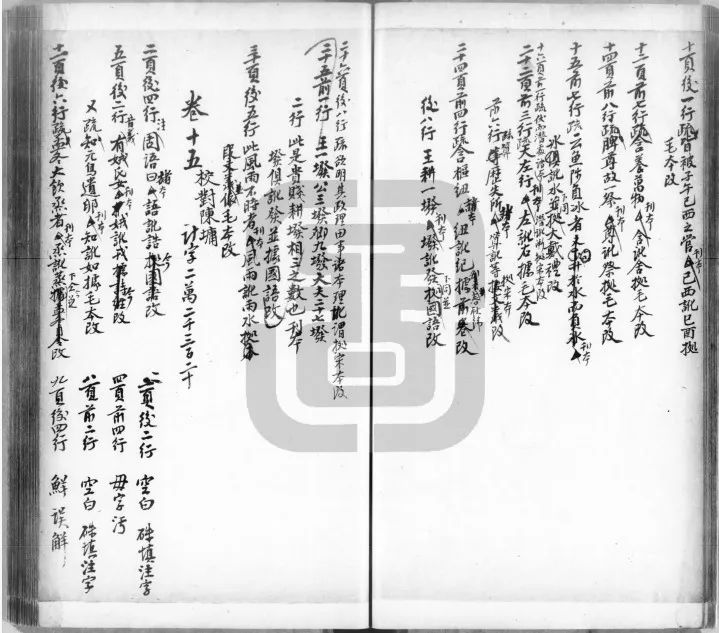

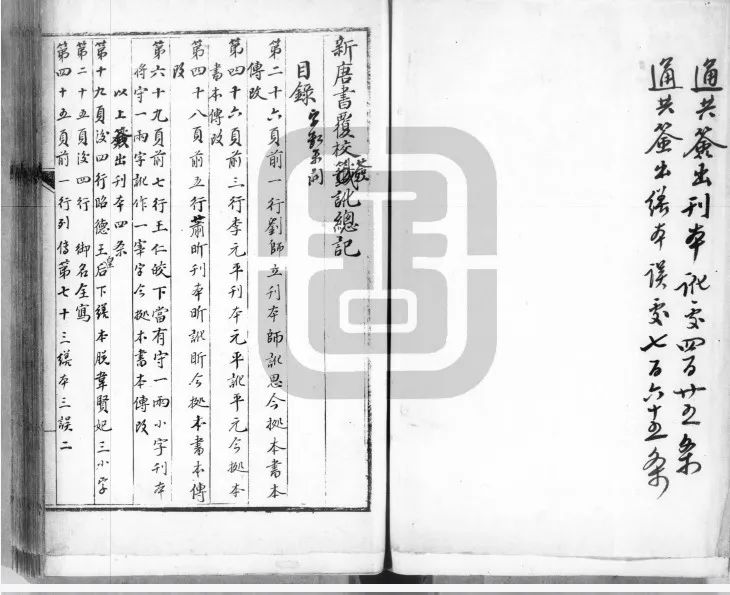

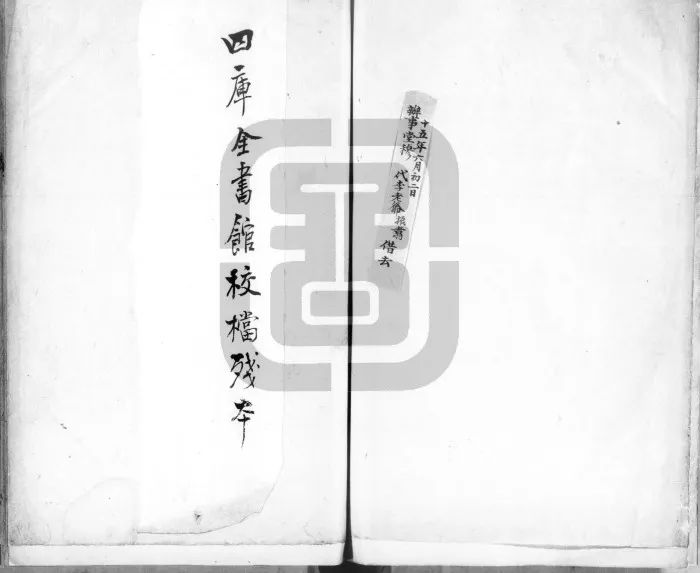

中國國家圖書館著錄為《附〈太平廣記〉〈通志〉等書簽訛總檔》的文獻,為稿本,15冊,不分卷,計896葉,無撰人姓名,有墨筆涂乙痕跡。系由兩種截然不同的書寫內容匯編而成:一部分內容寫于白紙上,無板框、界欄,書寫較為隨意,常于內容間增刪(如圖1);另一部分內容寫于朱絲欄紙上,半葉8行、行21字,單魚尾,版心空白,抄寫較為工整,刪改較少(如圖2)。第14冊卷端有題名頁,題“四庫全書館校檔殘本”(見圖3,本文取此題名,以下簡稱該文獻為“《校檔》”),并有上書“十五年六月初二日,辦事堂穆代李老爺振翥借去”字樣的簽條。按,李振翥又名緘庵,字云軒,號醉竹,太湖人。乾隆三十八年(1773)生,嘉慶六年(1801)拔貢,同年中舉。七年(1802)進士及第,選翰林院庶吉士,散館授編修。歷任武英殿提調、國史館纂修。十三年(1808)任浙江鄉試副考官,京察一等,再出河南陳州知府。道光間,歷任廣東、陜西、山東按察使,道光十六年(1836)卒。李振翥雖歷乾隆、嘉慶、道光三朝,出仕則在嘉慶、道光時期,故而猜測此書題名時間可能為嘉慶十五年或道光十五年。

圖1

圖2

圖3

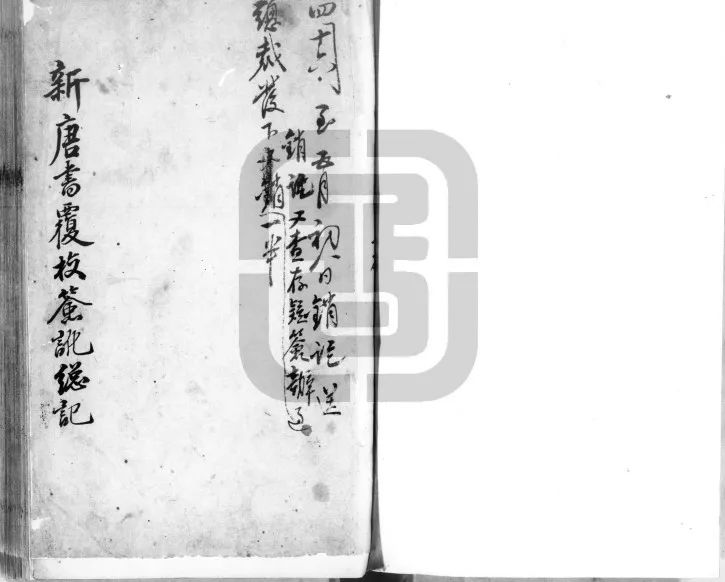

圖4

《校檔》登載21種書籍的復校簽訛記錄,第1冊為《太平廣記》,第2冊為《新唐書》《釋音》,第3冊為《日講四書解義》,第4冊為《孝經注疏》,第5冊為《新安志》,第6冊為《佩文韻府》,第7冊為《御制文初集》,第8冊為《雞肋編》《周易述義》《優古堂詩話》《左傳補注》(后三種僅錄書名,《左傳補注》簽訛內容在第10冊),第9冊為《欽定協紀辨方書》,第10冊為《左傳補注》,第11冊為《淵鑒類函》《佩文韻府》《佩文齋詠物詩選》《御制文初集》《欽定協紀辨方書》(后四種僅有書名,除《佩文齋詠物詩選》外,其他三書簽訛內容分散在第6、7、9冊),第12冊為《禮記注疏》,第13冊為《通志》《空同集》《新唐書》《毛詩名物解》《太平廣記》《淵鑒類函》(后四種僅錄書名,除《毛詩名物解》外,其他書籍簽訛信息分散在第1、11、14冊),第14冊為《新唐書》《釋音》(與第2冊內容有異,說詳下文),第15冊為《爾雅翼》。結合各冊登載書名及簽訛信息,其中《優古堂詩話》《周易述義》《佩文齋詠物詩選》《毛詩名物解》四種沒有具體簽訛內容,《優古堂詩話》書名后有“可進呈”三字;《周易述義》書名后有“內《周易述義》無底檔,板心全誤,發換寫”;《佩文齋詠物詩選》《毛詩名物解》僅有書名而無任何內容,可能是稿本殘缺所致[4]。

雖然檔冊的題名時間晚至嘉慶、道光時期,但《校檔》應是四庫館修書期間館臣復校書籍時形成。首先,卷中紙張鈐有“吳正有號”印記,屬于四庫館常用紙張。據學界研究,類似鈐蓋“吳正有號”“吳正裕號”及“吳正昌號”印記的紙張,為清代內府刻書及四庫館抄書的常用紙張[5]。目前所知,乾隆四十三年周永年進呈抄本《冰壑詩集》鈐蓋“吳正有號”,翁方綱《四庫提要稿》《復初齋文稿》、美國哈佛大學燕京圖書館藏《四庫書目庋藏表》鈐有“吳正裕號”印記,臺灣漢學研究中心圖書館藏乾隆間抄本《皇朝通鑒長編紀事本末》鈐蓋“吳正昌號”等。據此可以初步推斷《校檔》應屬清代宮廷遺留,斷非外間之物。其次,《校檔》中還記有四庫修書的專有詞匯,如《太平廣記》《毛詩名物解》兩書后題寫“全書處”,《佩文韻府》《欽定協紀辨方書》《淵鑒類函》《佩文齋詠物詩選》《通志》《空同集》《新唐書》《爾雅翼》等書后題寫“薈要處”。如所周知,“全書處”與“薈要處”乃乾隆間纂修《四庫全書》和《四庫全書薈要》所設機構,“全書處”于乾隆三十八年二月設立,“薈要處”于乾隆三十八年五月添設,是知此書應為四庫修書期間的留存材料。最后,《校檔》多次出現分校官姓名,如王瑸、張塤、王鐘泰、陳墉、汪錫魁、嚴福等人,均見于乾隆四十七年七月十九日永瑢開列的《四庫全書》在館諸臣職名表[6],皆為四庫館分校官。通過《職名表》可知,王瑸原為內閣中書,因參與編纂《四庫全書》,經議敘后任吏部員外郎;陳墉原任翰林院庶吉士,后改授吏部主事。從這些分校官的職銜變化,推測《校檔》是在乾隆四十七年七月十九日前完成,館臣正是由于參與“薈要處”和“全書處”分校、復校事宜,才得以議敘并擢升官職。

更加值得注意的是,由書中的簽改內容以及題署的各書名稱,可以推斷《校檔》為復校官審核分校官和謄錄人員的修改而形成的簽訛記錄。各書名稱一般題署為“某(書名)復校簽訛總記”,如《日講四書解義復校簽訛總記》《禮記注疏復校簽訛總記》等,表明記錄是在四庫館臣復校階段撰成的。其中的簽改內容大致可以分為兩種。第一種屬于復校階段審閱分校官的校簽以及核查繕錄稿本(核查合格者即可進呈御覽)的簽訛內容:針對分校官校閱底本的校簽,復校官一般直接修改,也有部分書籍核對校簽后重新抄寫,并注明“共簽出刊本訛錯×條”。如《新唐書》卷一百八十六“十頁前五行‘李瓊出耒陽’,刊本‘耒’訛‘來’,據《湖南省志》改”,后有館臣標注“分校”;《佩文韻府》卷四之三“三十三頁前七行‘幕府董統鷹揚’,刊本‘董’訛‘昔’,今據《魏書》改”,后有館臣標注“分校簽”;《太平廣記》卷二百六十三作“四頁前二行‘晦不至’,刊本‘晦’訛‘毅’,今改”,后有館臣標注“此分校誤改”;《禮記注疏復校簽訛總記》卷一“《考證》第二頁前八行,‘九錫’,應依原簽改‘賜’”,卷五“十六頁前四行,缺‘自直’二字,當依原簽補”。“原簽”,即分校粘貼的校簽,這就表明復校官核對分校簽改,并指出分校官校閱書籍的錯誤。針對謄錄官繕寫的稿本,復校官若發現謄錄人員抄寫有誤,就直接簽出,如《孝經注疏簽訛總記》“共簽出刊本六條、繕本二十一條”。第二種是館臣再次復校的簽改:《校檔》中僅《新唐書》《釋音》校改記錄凡兩見,核對兩次簽訛內容,并不完全一致,后一次的內容較前一次有所調整,抄寫更加規范,格式也較為整飭。依據常理,四庫修書時應先由分校校閱,提出簽改意見,后由復校官或者總校官核對[7],因而會出現多次簽改,但《新唐書》與《釋音》中出現的兩次簽改,歧互有別,并非分校與復校的關系,而應該屬于復校階段的前后關系(即進行了兩次復校)。

從《校檔》登載的書籍內容、題署的“薈要處”“全書處”字樣以及分校官職名來看,《校檔》應為《四庫全書》復校時形成。雖然存在兩種簽訛內容,仍可以統稱為四庫館臣校閱書籍的簽改檔冊。《四庫全書》收錄書籍的底本,或因版本沿襲之訛,或是手民之誤,舛錯難免。在抄入《四庫全書》前,分校官逐一校閱,凡底本有誤者,或證之別本,或引據他書,皆出校簽。若分校官校改有誤,則復校官審核修改,于校簽之上再次圈涂。當然,復校官不僅校改分校官的訛錯,還需要核查謄錄官是否如實據底本和校簽抄寫。

二、《四庫全書校檔殘本》的成書時間

既然已經明了《校檔》為四庫館修書期間留存,那么有必要考辨其具體的形成時間,以便揭橥其于《四庫全書》纂修過程的價值。《校檔》中錄有多種“薈要處”辦理的書籍,并有館臣校改,可知其應為“薈要處”辦理《四庫全書薈要》期間撰成。據《纂修四庫全書檔案》記載,乾隆三十八年五月,四庫館詔開不久即下令繕錄《四庫全書薈要》,“著于《全書》中擷其菁華,繕為《薈要》,其篇式一如《全書》之例”[8],因而于武英殿設立“薈要處”,并派遣于敏中、王際華負責纂修事宜,至乾隆四十四年七月,兩分《四庫全書薈要》繕畢進呈[9]。據此,《校檔》中屬于“薈要處”的簽改內容,應在此機構存在期間形成,即乾隆三十八年五月至四十四年七月之間。

頗為吊詭的是,《校檔》中書名題署為“新唐書復校簽訛總記”的一頁上還題有“(乾隆)四十六(年)至五月初八日銷訖,送總裁,發下銷訖,又查存疑簽,辦過一半”(見圖4),據此可知,《校檔》于乾隆四十六年五月仍在四庫館銷簽,因而纂定時間必當延續至此。又查《四庫全書薈要》史部正史類收錄《新唐書》,其提要的校上時間為乾隆四十二年正月[10],是知《新唐書》于乾隆四十二年正月前已經辦理完竣并繕入《四庫全書薈要》,這便與《校檔》登載的《新唐書》于乾隆四十六年五月初八日的銷簽記錄相違伐。《新唐書》雖經過分校官校閱,于乾隆四十二年抄入《薈要》,但由于《四庫全書》仍在編纂,《新唐書》又經四庫館臣校訂,直至謄抄定本,故而《校檔》中保留了兩次《新唐書》校改記錄。《校檔》中第一次《新唐書》簽改注明“薈要”,應屬于“薈要處”校閱《新唐書》時的復校記錄,而第二次簽改作《新唐書復校簽訛總記》,應該是“全書處”進行的復校,第二次簽訛時書名中增加“復校簽訛總記”六字,題名差異恰能反映兩次簽訛的區別。再從兩次簽改的具體內容來看:第一次作“繕本《考證》一頁三行應加〇,馀無誤。刊本無簽”,第二次作“刊本無訛。三頁后二行‘扂’誤‘居’,八頁六行‘臣’誤‘誠’,以上簽出繕本二條”。對比前后兩次的內容,《新唐書》的謄錄者已經部分采納了第一次簽改的意見;館臣第二次校簽時,刪去了加〇的內容,并補充多條有關繕本《新唐書》的訛誤。再如第一次簽改中卷二百二十二下與卷二百二十三上皆著錄“苻堅誤作符堅”;第二次簽改卷二百二十三上時,四庫館臣用墨筆勾乙刪去此條。由此可知《新唐書》第二次內容較第一次有所刪改。據此,《校檔》中登載乾隆四十六年五月《新唐書》仍在四庫館銷簽,應屬于全書處復校流程,與薈要處無涉。

《校檔》中既存有薈要處復校內容又存有全書處校改,那么其形成時間的下限應該延續至第一分《四庫全書》辦理完竣之前。《纂修四庫全書檔案》載“(乾隆四十六年十二月初六日)《四庫全書》第一分,現在辦理完竣,所有總校、分校人員等,著該總裁查明咨部,照例議敘”[11],文淵閣《四庫全書》于乾隆四十六年十二月首先完竣,因而館臣復校書籍以及在館銷簽等,皆應在此之前,據此可以斷定《校檔》的形成時間應早于乾隆四十六年十二月。

另據《校檔》中登載的其他信息,也能判斷大多內容在乾隆四十六年形成。《校檔》錄《禮記注疏》簽訛信息,并注明已銷簽三次,另空白處附注“辛£”二字,字跡漫漶難辨。此外,《校檔》錄《新安志》簽訛卷末有“七月上旬交”等字、《周易述義》簽訛卷端有“八月十日夜偶筆”、《淵鑒類函》簽訛卷末有“以上九月初六日交”等,皆為注明校簽的呈交時間,唯獨沒有記錄年份信息。如果結合《新唐書復校簽訛總記》中乾隆四十六年五月初八日的銷簽記錄,推測《禮記注疏》附注二字為“辛丑”,亦即乾隆四十六年。至于其他未注明年份的校簽呈交時間,皆為乾隆四十六年形成的校簽,這與第一分《四庫全書》于乾隆四十六年辦理完竣是吻合的。

雖然這樣的猜測略顯草率,但似乎各種內容皆相暗合,而《校檔》中登載的“程中堂未完簽”亦能提供一些佐證。《新唐書復校簽訛總檔》中出現“程中堂四簽 銷訖”“程中堂九簽”“程中堂二十一簽”“程中堂四十三簽”等內容,應是程中堂核查校簽后館臣注明以示賞罰。除《新唐書》之外,《孝經注疏》中另存一處“程中堂未完簽”。合二者內容,“未完簽”三字頗可玩味。一般來說,如果程中堂由于官職調動,不再核查《四庫全書》的簽訛內容,換一館臣注明即可,似不必一定強調是程中堂尚未完成的簽改。而且,程中堂核查的內容并非某一書的某幾卷,而是多部書的體量,既然被稱為“中堂”,猜測應該在四庫館擔任要職。《新唐書》中尚稱“程中堂四簽 銷訖”,至《孝經注疏》已經標明“程中堂未完簽”,極有可能是這位程姓館臣(尊為中堂大人)在核查《孝經注疏》簽訛的過程中故去,其經手之簽尚未完成,故而《校檔》予以登載言明。

在清代,內閣大學士、協辦大學士、軍機章京等皆可稱“中堂”。根據“中堂”稱謂的變化,可以逐個查驗《四庫全書》職名表中符合條件的四庫館臣。據乾隆四十七年開列的館臣名單,程姓館臣有“總裁程景伊”“總目協勘官程晉芳”“繕書處分校官程炎”,其中符合“中堂”之稱謂的只有程景伊一人。《纂修四庫全書檔案》載“乾隆三十九年十月十九日,內閣奉上諭:協辦大學士、吏部尚書程景伊、兵部尚書嵇璜,俱著充四庫全書處總裁”[12],其后程景伊多次因校書被罰俸,最晚的一次記載為乾隆四十五年六月十一日,“程景伊、王杰、曹秀先、周煌、謝墉、竇光鼐俱著罰俸六個月”[13]。同年七月,程景伊卒于四庫館總裁任上[14],因而由其校改的簽訛內容尚未完成,故而在乾隆四十六年匯編的《校檔》中著錄有“程中堂未完簽”。此外,《于文襄手札》中記載總裁閱看校簽一事,亦可為證。“校對遺書夾簽,送總裁閱定,即于書內改正,此法甚好。可即回明各位總裁酌定而行,即或將涂乙之本進呈,亦屬無礙,惟改寫略工,以備呈覽”[15],由此可見總裁是需要閱看校簽并最終酌定校簽內容的,故而《校檔》中多次出現銷簽的“程中堂”,應為總裁之一。

但既然乾隆四十五年七月程景伊已故去,那么為何在乾隆四十六年五月初八日《新唐書復校簽訛總記》中仍出現程中堂“四簽”“二十一簽”“四十三簽”的內容呢?重新來看《新唐書復校簽訛總記》書前的記載,“(乾隆)四十六(年)至五月初八日銷訖,送總裁,發下銷訖,又查存疑簽,辦過一半”,察此內容,《新唐書》應是分批送交總裁閱看銷訖,因而書中多處出現程中堂銷簽的記載,程景伊生前應未能將《新唐書》校簽銷訖,故直至乾隆四十六年五月時,程景伊雖已亡故,但《新唐書》仍然繼續送往總裁處閱看,所以最終銷訖的時間晚于程中堂故去時間。

三、從《校檔》看《四庫全書》的校閱流程

從《校檔》的具體內容和性質來看,其對四庫館校閱書籍的運作、復校官的職責和《四庫全書考證》的編纂,特別是針對“薈要處”的研究,具有重要價值。茲分述如下:

1. 復校官及其職責

乾隆三十八年開館后,四庫館由纂修官和分校官[16]校閱書籍,主要進行版本鑒別、內容辨偽、訛錯考證,其中最為廣泛和普遍的工作便是訛錯的考證。針對《薈要》與《四庫全書》辦理中分校官事責過重且無人稽核的問題,十月十八日永瑢等奏請添置復校官一職,專門負責核查分校官校書和謄錄官謄錄書籍,其中“《四庫全書》繕本添派復校官十六員,《薈要》繕本添派復校官六員,均于現在分校各員內,擇其校書精確者如數充當”[17]。四庫館初期辦理書籍時規定,分校、復校簽出的錯誤,皆附在卷末,并說明簽改因由,“如僅系筆畫之訛,僅載某字訛某,今校改;如有關文義考訂者,并略附按語如下。如此則校辦全書更為精當,臣等亦得就其簽改之多少,隨時抽查,以期無誤”[18]。隨著書籍校閱的進行,若每書訛錯皆附卷末,勢必增添館臣事務,故而后期辦理書籍時直接在底本之上校改,并粘簽說明。從現存各四庫底本之上的校簽可知:分校官、復校官校改書籍皆作夾簽,并非附于卷末。

乾隆四十年十二月初九,考慮到分校官與復校官彼此相互倚恃,反致掛漏,故而在辦書流程中刪去復校環節,不再設置復校官,而是“將《薈要》復校通改為分校,所有謄錄二百人,均勻分派,每員約管六人,則每日僅各收繕書六千字,盡可從容詳校”,此后分校校畢之書,直接由總校稽核,“凡各分校已校之書,匯交提調登冊”,分發總校“細加磨勘,分別功過,改正舛誤”[19]。

通過檔案所載各館員的辦書職責及現存四庫底本《晏元獻公類要》中粘貼的校書單可知,采進書及內府書的辦理流程為:第一步,提調官將底本先發下給分校官校對,分校官對底本作校簽;第二步,由分校再發下給給謄錄謄抄;第三步,謄抄好后交回給分校,由分校校對;第四步,分校校好后,交復校(總校)重校(也會加簽);第五步,復校校好后,送交武英殿提調[20]。

由上述檔案可知,自乾隆四十年十二月初九日后,由于全書處及薈要處皆不再設復校官,復校工作其實由總校官完成。但從校檔中的簽改記錄來看,四庫館的辦書程序可能并非如此,復校官雖不再添設,但復校工作卻由分校官承擔。

《校檔》顯示,《佩文韻府》簽訛內容,卷三有“一頁后一行,江至潯陽南合為一,刊本‘潯’作‘尋’,今改。分校簽”;《新唐書》卷一八三有“十三頁后七行,分校改‘挺’,誤,仍當依元本作‘挻’”。以上內容皆標注“分校”,以證明此簽改乃分校官所作,故亦可證《校檔》確系復校核查分校官校書的記錄,但這里負責稽核分校訛錯的究竟是何人?再看《禮記注疏》中的簽訛信息,卷目之下署“校對 王瑸、張塤、王鐘泰、陳墉”等,有些卷末署“分校陳墉、陳墉自校、郭祚熾校、胡予襄校、侍朝校”等。由“校對、自校”等可以看出,以上各員是在承擔復校官的職責,即核查分校官是否簽改有誤。據《四庫全書職名表》,王瑸、張塤、王鐘泰、陳墉、汪錫魁、嚴福、侍朝等人皆為繕書處分校官,這說明負責復校工作的館臣其實就是分校官自身,除了偶爾出現分校官自己核對自己的校簽外,多數都是分校官之間互相校對。分校官在復校階段,逐一查驗簽改,并不時做出圈涂,修改的范圍不僅包括糾錯,亦有謄抄格式的換改和增補新的校簽。如對《周易述義》提示“內《周易述義》無底檔,板心全誤,發換寫”,即該書需要全部換寫,無需逐一復校。在分校官復校校簽之后,便交給武英殿再次謄抄以供進呈乾隆帝御覽,《校檔》錄《優古堂詩話》一書,只有書題而無簽訛內容,且書名后題署“可進呈”三字,由此可知館臣認為毋庸復校此書,可直接進呈御覽。

四庫館在乾隆四十年之后的復校職責乃由分校官來充任,雖無復校官之職,卻有復校之實。據此,關于《四庫全書》的校書過程,其實可以做一些修正,第四步中“分校校好后,交復校(總校)重校(也會加簽)”,應該是“負責復校工作的館臣其實就是分校官自身,除了偶爾出現分校官自己核對自己的校簽外,多數都是分校官之間互相校對,當然總校官也需要參與復校”,分校官核對校簽的過程即是承擔復校之責,增補校簽亦其所為。

2.簽校工作程序

張升在研究永樂大典本的辦理流程時認為,“分校校勘時,也會簽出一些需要修正的地方。辦書單中‘送校勘復校應修補£十£簽’,應是指校勘官新校出的問題。那么,這些新加的簽條,謄錄需要再據以修正原謄錄本,然后將所有簽條注銷,才表示最終完成”[21]。大典本的辦理流程同樣適用于其他書籍,那么,館臣究竟怎樣修改、增補乃至注銷校簽,這是四庫修書更為細節的過程,囿于史料,尚未見相關敘述。

如所周知,分校官校閱進呈書籍,于底本上修改,并粘貼校簽,所以底本上的校簽應該是數量最多的,但部分校簽隨著底本的修改,會在改后去簽、省簽,因而現在留存在四庫底本之上的校簽無法反映其校辦過程中的原貌。在分校階段,粘貼于底本上的校簽會被移錄至專門的檔冊內。在復校階段,分校官重新校對底本與謄錄本,形成新的簽改,并增加新的簽訛內容,這項工作其實是在檔冊上進行的。比如《校檔》錄《太平廣記》簽訛信息,卷三八九“十頁后四行,渚宮”,復校時,館臣增“分校改‘渚’為‘隋’,別卷多作‘渚’,寫‘渚’似不誤,俟酌”諸字,意即對此條簽改尚有異議,最終仍憑總裁酌定,如于敏中所謂“校對遺書夾簽,送總裁閱定”[22]。《通志》中有多處簽改直接標注“省、省去”,屬于復校時刪去,卷十下“五十七頁后二行,慕容垂追敗溫后軍于襄邑,《晉書》‘追’作‘擊’”,復校圈涂此簽改內容,并注明“省”;“五十九頁后四行,出神虎門,《晉書》‘虎’作‘獸’,后同”,復校刪去,并注“省去”。此外,增補的簽訛信息,亦可在《校檔》中找到,如《禮記注疏》的簽訛信息有“卷十六 補簽一條、卷十七 補簽”等內容,應屬復校時增補。察其內容,凡增補簽改,皆小字寫于各行之間,或于頁中空白處,有些以“?”標于首字之上。分校官粘貼校簽,復校時移錄、刪改、增補校簽,最終的目的不在于校簽本身的重要性,而是謄錄人員以校簽為據,銷簽完畢(銷訖)后謄抄入《四庫全書》。《校檔》顯示很多書籍都曾銷簽,有些甚至不止一次,如《雞肋編》已銷一次、《左傳補注》已銷一次、《禮記注疏》已銷三次。不管是分校階段還是復校階段,凡經銷訖的校簽,即可省去不錄,《校檔》錄《空同集》簽訛信息,有“序一頁后二行,今之俗既歷胡,乃其曲烏得而不胡也?二‘胡’字擬改‘變’字,俟酌”,其后復校作“改后去簽”。由此看來,校檔詳細記錄了分校官粘貼、復校階段刪改、增補以及最終銷訖的校改內容,較為清晰地揭示了四庫館臣纂修書籍的工作程序[23]。

3.《四庫全書考證》的編纂

值得注意的是,校檔還與《四庫全書考證》的編纂密切相關。相關研究表明,《考證》乃是館臣擇取黃簽匯編而成,而黃簽其實就是校簽的一種,只不過由于需要進呈御覽,所以區別于一般校簽[24]。《校檔》中《新唐書》和《釋音》后有“凡黃簽須明白曉暢,進呈時一覽了然,若重沓支離,均不足取,倘太簡略,又不可以此籍口急索解,人不可得尚其旦暮遇之”,據此可知,《校檔》是黃簽加工過程中的載體之一,很可能是《四庫全書考證》成書過程中的重要一環。循此路徑,將《考證》與《校檔》的校簽一一核對,發現二者并不能完全對應。除《考證》所錄《新唐書》與《釋音》的簽改意見均能在《校檔》中找到出處外,其他各書的簽訛內容,皆互有異同。由于《校檔》中《新唐書》與《釋音》抄寫工整,且抄紙有界欄,與各書不同,猜測這兩書應是復校核對簽訛記錄后,重新謄抄的較為整飭的內容,因此在編纂《考證》時可直接從中選擇黃簽。而且,《四庫全書薈要》中的按語,也與《校檔》或《四庫全書考證》多有不同。筆者認為這三種簽改內容,皆由粘貼在底本上的校簽轉化而來,在《薈要》與《四庫全書》的編纂過程中,有些底本上的校簽作為按語抄入《薈要》,部分內容則移錄至校檔。館臣自底本校簽、《薈要》按語、校檔中選擇校簽加工成黃簽,再將黃簽匯編成《四庫全書考證》,具體的流程或如下圖:

四、薈要處與四庫館的纂修“空間”[25]

四庫館[26]規模龐大,其運作模式也極為復雜。一般而言,四庫館是以翰林院與武英殿以及其他各種纂修機構共同構成。四庫館類似一個以修書為共同目標而構成的“內在關聯”的“空間”,翰林院、武英殿位于“空間”的中心。在《四庫全書》的纂修過程中,并非全然由四庫館編纂所有書籍,諸如清朝會典、方略以及三通之類的典籍,交付會典館、方略館與三通館承辦。那么,各承修機構臨時建立起與四庫館的關系。于此言之,以各機構承修書籍的輕重緩急、與四庫館的聯結方式及距離四庫館的遠近,構成了“空間”的邊緣。在這個由修書構成的“空間”中,既有統屬關系,又有因承擔臨時修書職任而建立的相對獨立的關聯。

關于薈要處與四庫館的關系,吳哲夫認為,“薈要處”與四庫館既有從屬,又有相對獨立的關系,薈要處于乾隆四十二年中期以后由武英殿直接承辦,至乾隆四十四年初期,又從武英殿并入四庫館[27]。張升《四庫全書館研究》將四庫全書處分為翰林院與武英殿兩大機構,而“薈要處”屬于武英殿系統[28]。除薈要處外,武英殿還轄有收掌處、監造處、聚珍處、校勘翰林處,由此可知薈要處是隸屬于武英殿四庫館之纂修機構。

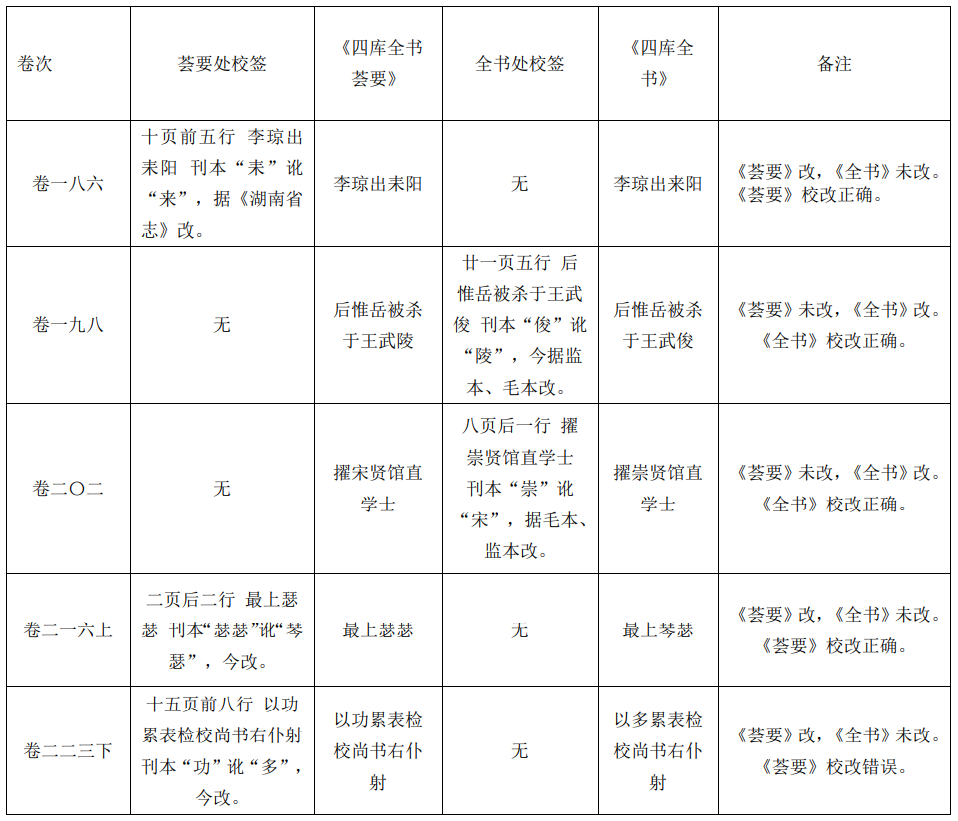

《校檔》分別登載薈要處與全書處(翰林院四庫館)纂修《新唐書》的簽改內容,通過比較簽改內容的異同,并與完竣后收入《四庫全書薈要》和《四庫全書》中的《新唐書》覆核,可以窺探薈要處與翰林院四庫館(全書處)辦理書籍流程的聯系與區隔。由于薈要處纂辦《新唐書》僅留存卷一百七十六以后的校改意見,因此只能對此卷之后的內容進行比勘,舉數例,列表1如下:

表1 薈要處、全書處所載《新唐書》校簽異同表(部分)

由表1的內容可知,薈要處與全書處的校簽互有異同,館臣在辦理《四庫全書薈要》時校改了《新唐書》的一些內容,并未被《四庫全書》采納。同樣,《四庫全書》纂修《新唐書》時,館臣的校改也是薈要處未及措意的,以致形成《四庫全書薈要》和《四庫全書》收錄的《新唐書》各有訛舛,未能整齊劃一。由上述校簽的歧互可以發現,薈要處與全書處纂辦《新唐書》,前后之間并非借鑒和吸收的關系,反而體現出相對獨立的纂修權限。

此外,從《四庫全書薈要》卷末所載“按語”,亦可看出薈要處辦理書籍與全書處的疏離。逐一比勘《薈要》所附“按語”與《校檔》發現,雖然“按語”內容多數不見于《校檔》,但“按語”題寫的格式則與《校檔》無異。因此,我們認為“按語”亦是館臣校簽的匯總,只是這部分校簽改完后即被省去,因而大量內容并不在《校檔》的登載范圍之內。如《新唐書》卷一七八,有按語作“第八頁后八行,‘臣聞堯舜之為君’,刊本‘舜’訛‘禹’,據下文改”;覆核《薈要》與《四庫全書》,前者作“臣聞堯舜之為君”,后者作“臣聞堯禹之為君”。卷一百八十,有按語“第十三頁前一行,‘無敢馳驅’,刊本‘無’作‘不’,據《詩經》改”;《薈要》本作“無敢馳驅”,《四庫全書》本作“不敢馳驅”。卷一八八,有按語“第一頁后五行,‘陶雅為左衡山將’,刊本‘衡’訛‘衝’,據毛本改”;《薈要》作“陶雅為左衡山將”,《四庫全書》沿襲底本之訛,作“陶雅為衝左山將”。“按語”中的校改,乃薈要處辦理《新唐書》的校勘成果,經過核查皆校改正確。遺憾的是,這些精善的校勘意見,并未被《四庫全書》吸收,更加表明薈要處與全書處的彼此疏離。

綜上所言,《四庫全書》的纂修,看似是四庫館的整體運作,但各機構之間并非完整的一體。在編修過程中,薈要處與之關系密切且又彼此區隔,更多的時候具備一種相對獨立的運作模式。四庫館總裁名義上統攝所有纂修機務,由于辦書人員眾多,四庫館的管理機制規訓不了不同機構的辦書流程,從而造成纂修“空間”上既緊密關聯又相互疏離的復雜情形。

五、結語

《四庫全書館校檔殘本》為纂修《四庫全書》期間形成的館臣簽訛檔冊,為復校階段核查分校官簽改書籍訛錯及謄錄官謄抄書籍的記錄,涵蓋分校官所粘貼校簽上的內容、復校官刪改增補的校改意見以及銷簽記錄,較為完整地展現四庫修書的細節,有助于更加精細化地了解四庫館的運作程序。同時,《四庫全書館校檔殘本》還分別登載薈要處與全書處的工作信息,較為清晰地勾勒出四庫纂修機構的職任及相互之間的關聯。

附記:本文使用的材料,為復旦大學陳曉偉兄告知。投稿后,承蒙外審專家提出細致的修改建議。一并致謝。

*本文系國家社科基金重大項目“四庫提要匯輯匯校匯考”(15ZDB075)子課題“通論:四庫提要與清代學術”階段性成果。

注釋:

[1]關于《四庫全書》的編纂時間,歷來存在爭議,但黃愛平、張升均認為乾隆三十八年二月,因輯校《永樂大典》而開設四庫全書館,這應該是四庫修書之始(黃愛平:《四庫全書纂修研究》,中國人民大學出版社,1989年,第101頁。張升:《四庫全書館研究》,北京師范大學出版社,2012年,第29頁)。

[2] 文溯閣《四庫全書》最終成帙時間略晚于其他各閣(琚小飛:《文溯閣〈四庫全書〉的撤改與補函——以相關檔案為中心的考察》,《文獻》2020年第2期,第45-54頁)。

[3]國圖善本編號為00951。筆者使用的是“中華古籍資源庫”公布的電子資源。

[4] 《校檔》第15冊登載《爾雅翼》一書,書名后寫有“外有另檔一本,系十七卷之二十四卷”,可證此書僅為部分校檔的匯編。

[5]詳參張寶三:《清代中文善本古籍中所鈐紙廠印記研究》,《臺大中文學報》2012年第39期,第213-246頁;張寶三:《紙廠印記在清代中文善本古籍版本鑒定之運用》,《國家圖書館館刊》2015年第2期,第35-52頁;宋葉:《傳世古籍中“紙號”的搜集和整理》,天津師范大學碩士論文,2018年,第11-25頁。

[6] 紀昀等纂:《武英殿本四庫全書總目》卷首《欽定四庫全書勘閱繕校諸臣職名》,國家圖書館出版社,2019年,第89-132頁。

[7] 據研究,武英殿四庫館中負責校書的總校和復校經常互相轉換,兩者并無實質的區別(張升:《四庫全書館研究》,第213頁)。

[8]王重民編:《辦理四庫全書檔案》“乾隆三十八年五月一日諭”,北平圖書館,1934年。

[9]第一分《四庫全書薈要》于乾隆四十三年五月完竣,第二分在乾隆四十四年七月將次告竣(黃愛平:《四庫全書纂修研究》,第297頁)。

[10]于敏中纂:《四庫全書薈要》第121冊《新唐書》,世界書局,1988年,第1頁。

[11] 中國第一歷史檔案館編:《纂修四庫全書檔案》乾隆四十六年十二月初六日“諭內閣全書第一分完竣所有總校等著總裁查明咨部照例議敘”條,上海古籍出版社,1997年,第1446頁。

[12]《纂修四庫全書檔案》乾隆三十九年十月十九日“諭內閣著程景伊嵇璜充四庫全書處總裁”條,第275頁。

[13]《纂修四庫全書檔案》乾隆四十五年六月十一日“諭校書錯誤之總裁程景伊、王杰等著分別罰俸”條,第1172頁。

[14] 馬子木著:《清代大學士傳稿 1636-1795》,山東教育出版社,2013年,第352-353頁。

[15]于敏中撰:《于文襄手札》第19通,國立北平圖書館,1933年影印本。

[16] 纂修官隸屬于翰林院四庫館,職責為校閱底本,版本鑒定、內容辨偽等,但不校改謄抄本;分校官隸屬于武英殿四庫館,職責為校對底本和謄抄本,但不包括版本鑒定等前期工作(詳參張升:《四庫全書館研究》,第44頁)。

[17]《纂修四庫全書檔案》乾隆三十八年十月十八日“多羅質郡王永瑢等奏議添派復校官及功過處分條例折”條,第168頁。

[18]《纂修四庫全書檔案》乾隆三十八年十月十八日“多羅質郡王永瑢等奏議添派復校官及功過處分條例折”條,第169頁。

[19] 《纂修四庫全書檔案》乾隆四十年十二月初九日“大學士于敏中等奏請將《薈要》復校改為分校并添設總校二員折”條,第488頁。

[20]張升:《四庫全書館研究》,第99頁。

[21]張升:《四庫全書館研究》,第82頁。

[22]于敏中:《于文襄手札》第19通,國立北平圖書館,1933年影印本。

[23] 本文所使用的《校檔》,只是同類型文獻極少的遺存。期待今后這樣的校檔還會有更多被發現,彌補在相關研究領域文獻不足的狀況。

[24]張升:《四庫全書館研究》,第190頁。

[25] 此處所使用的“空間”一詞,并非僅限于物理意義,故加“”顯示。下同。

[26] 因四庫館由翰林院四庫館(四庫全書處)和武英殿四庫館構成,因此本文所述的四庫館涵蓋二者。

[27]吳哲夫:《四庫全書薈要纂修考》,“國立故宮博物院”,1976年,第10頁。

[28] 張升:《四庫全書館研究》,第43頁。