閱讀塞巴爾德:眩暈的種子

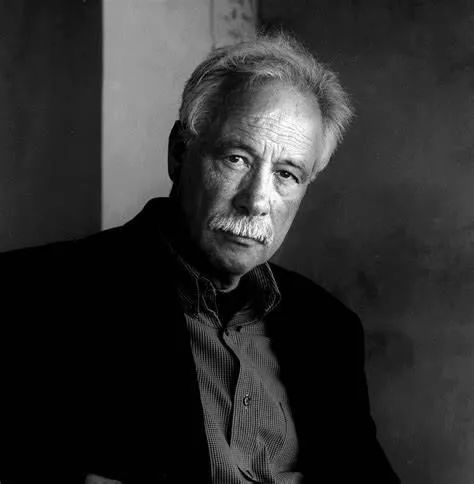

德國作家W.G.塞巴爾德

“對中國讀者來說,W.G.塞巴爾德這個名字略感陌生。但在塞巴爾德的故鄉,他是比肩托馬斯·曼和博爾赫斯的大師,是被公認為諾貝爾文學獎得主級別的作家。”

塞巴爾德,1944 年生于德國,1967年畢業于瑞士弗里堡大學,1970年起在英國東英吉利大學任職。

自從1990年塞巴爾德發表第一部小說《暈眩》,到2001年去世,再到最近幾年,這個名字漸漸為越來越多的中國讀者所知,他的作品也很快成了嚴肅文學出版領域的重要收獲之一。

我讀塞巴爾德的感受,首先是他的小說令人記憶猶新,還有吸引人的那種“嚴肅”。除了他的猶太身份以及所寫主題,“嚴肅”還有一部分來自他的敘述風格。那是一種結合了片段(“段落感”)與長段落(“綿延敘述”)的特殊文體:塞巴爾德的敘述是一個標志,像打開了一道閘門,追隨人物旅程,回憶紛涌而來。那些回憶都是碎片式的,以時間、地點、書籍、飾物等等為轉接道具……有評論說,《暈眩》是“文學類型的雜燴”。

塞巴爾德為什么有意思?

他的迷人之處在于讀者很難理解他對這種風格寫作的信念從何而來,我曾試著去理解——

“如果寫作過程過于艱難,完成的書對他而言就像是已被遺棄的孩童,如此一來,往事不免受個人的道德觀所浸染。而作者們總是對手頭的作品一籌莫展,害怕自己無力完成它們;也是出于此等恐懼,作者們才不愿意回憶那些作品,因為這難免會使他們產生一種本有能力早些將之完成,卻力有不逮的想法。他又說,由于寫作是件緩慢得令人感到痛苦的行當,所以他最珍愛的是那些少之又少的可以一揮而就的片段……”

《眩暈》的譯者在一篇文章中寫道:“塞巴爾德清晰地記得自己是如何一氣呵成地寫下了這個名為《歸鄉》的章節,彼時他散漫地逗留在希臘的一座小島上,既無書可讀,也無報紙可看,陪伴他的只有手邊的稿紙與鉛筆。最后他訕然一笑,說這是他短暫寫作生涯中最自由的時刻,此后他再也沒有經歷過這樣的至福。”

這個時刻——我想,就是塞巴爾德式現實的一刻,在他的處女作中,埋藏著未來所有作品的“種子”:對于塞巴爾德來說,“眩暈”是一種面對事物的狀態。從這部小說起,他就極少在意現實生活。

現實,只是一個引子:在希臘的一座小島上,他躺在椅子上,陷入回憶中:

“我感到風拂過我的額頭,地面在我的腳下晃動,我將自己委身于一條意念中的船,它正在離開洪水淹沒的群山。然而,除了建筑變成木船,克魯門巴赫圣堂最讓我記憶深刻的是描繪苦路的畫作,它必定是出自18世紀中葉某只不甚靈巧的手,一半已遭霉斑覆蓋、吞噬。”(《眩暈》第148頁)

這類畫面感極強的片段詩意且悠長,但一個故事總是要向前的,而作家在處女作里顯然想說的太多,形成了分力,大概這也是“眩暈”的命名由來——圍繞一個點的不斷描述,不斷著力,蕩漾出若干層次(塞巴爾德運用了各種文體,如書評、電影、論文等等轉述的方式,嵌入故事主線)。但這些層次有如漣漪,只是一圈圈擴散,最終沒有形成情節向前的推動力。這種在敘述上的盤旋式推進,大概和不少作家處女作都有的“用力過猛”情形一樣。

后面,在《移民》到《土星之環》《奧斯特利茨》的寫作,這個問題已得到了解決。

回顧對塞巴爾德后期作品的喜愛,我回憶了一下自己的閱讀過程。我讀塞巴爾德與他寫下作品的時間順序正好相反——正好是他在國內的出版順序:《奧斯特利茨》《土星之環》《移民》《暈眩》。這個閱讀順序,讓我有一種“從深海浮上水面”的感覺。

塞巴爾德的作品呈現了一種多文體的交織。起先,我被他處理記憶的方式吸引。很明顯,塞巴爾德的風格從《眩暈》已然敲定,并且證據確鑿:“一個人記憶中的圖像即便再逼真,也只能信其幾分。”剩下的,就是他在后續作品中以不同人物,不同旅途,不同歷史背景,不厭其煩地確認“什么是真實,我們該相信什么?記憶可信嗎?”。

跟隨他作品的出版順序,我們清晰地看到了塞巴爾德運用“記憶”的嫻熟過程。他把記憶無限地使用了。但他不是守在一個記憶點下沉的普魯斯特。他的記憶具有更大范圍的空間感(如旅途中的空間,不像普魯斯特的空間大部分是在室內)。

不可否認,大部分電影和文學,只是“記憶”的搬運工。在記憶的蒼穹之下,導演和作家尋找著各自的星光,“那不是漆黑的暗夜,而是一個有著星光的夜晚”(貢布里希《世界小史》),這正是記憶轉化為藝術作品的偉大、神秘之處。

看到這點后,進入塞巴爾德“隱喻與模擬泛濫,構造了迷宮般的、有時長達一兩頁的句子”中漫游,便能收獲不少驚喜。記憶對他像一種能量,推動故事,推動情緒,同時為讀者營造出一種詩意的氛圍,如他在處女作《眩暈》里寫到的那樣:“我在高處看到的一切都是白堊色的,一種明亮耀眼的灰,無數石英碎片閃爍其中。這給我留下了奇異的印象,仿佛巖石也在放光。從我的位置看,沿著這條路往下走,遠處還有第二座至少與第一座一樣高的山,我預感自己無論如何都攀越不了。我的左邊有一道真正令人眩暈的深淵。”這說的就是我的感受,一個既現實又抽象的眩暈感受。

此外,還有一段關于“星空”的描述,我想也是塞巴爾德躺在椅子上仰頭望向天空時,所記下的一刻吧:

“……在多年前的這一天,更確切地說,是這天夜晚,卡薩諾瓦嘴里說著‘然后我們走出去,凝視星群’,從那條鱷魚的鉛制盔甲中掙脫。而我自己,在10月31日的那個傍晚,吃過晚飯后又回到河邊的酒吧,跟一個名叫瑪拉基奧的威尼斯人聊天,他曾在劍橋大學學習天體物理。我很快發現,他看待一切事物,不止星星,都是從最遙遠的距離外。”

這個叫瑪拉基奧的威尼斯人看待事物的角度,提醒著我們注意塞巴爾德的寫作似乎一直與“真實”保持距離。距離呈現出一處缺口,用以引入更多的眩暈般(漂浮不定)的意念。

有評論說,他的作品處于虛構與事實的邊界,處于懸而不決、尚存爭議的領域。這種體裁上的模棱兩可,在他的散文中也有所體現,其文字總是在離散中行進。

每一次,塞巴爾德似乎都從具體從發:時間清晰,地點明確,人物確切,唯獨在文字洋溢出的情感上,表現出某種“最遙遠的距離”,那是一種無法言說的體會。

從各種文本分析里走出來,從各種評論的聲音中離開,塞巴爾德于我更意味著一種開始。在讀過他的某部作品后,繼續閱讀其下一部作品變成了一次充滿誘惑的期待。

遺憾的是,2001年,塞巴爾德驅車時突然一陣心絞痛,迎頭撞上一輛卡車,隨即身亡,年僅57歲。如果沒有這次意外,他還將會為讀者帶來多少充滿創意的作品呢?

“1913年9月21日星期日,卡夫卡博士曾獨自躺在那里的湖畔綠地上,凝望著蘆葦叢中的波浪,在其他時候總是悒悒不樂的他,心中充滿著唯一的幸福:此刻沒有人知道他在哪里。”

《眩暈》中這段關于卡夫卡的那段描述,讓我想到對于人類來說,未知才是動力,才是吸引,才有可能產生創造的喜悅。很多時候,塞巴爾德筆下主人公的逃離心態,之于當下的生活是如此真切。看一看吧,我們身邊那么多囿于現實的人們,都在尋找“未知”的可能性。

或許,塞巴爾德沒有在《眩暈》中表現多少“真知灼見”,但它真誠動人。即使是真誠的疑惑,也最有可能生長出啟示的果實。