鄒漢明:穆旦的衣著

穆旦生平留下了不少照片。從照片鋪排開(kāi)來(lái),可勾勒出詩(shī)人的形象,得以窺見(jiàn)他各個(gè)時(shí)期的風(fēng)采。從一個(gè)人的穿著、服飾變化,不僅可以看出他的氣質(zhì)、精神的品位,也能看見(jiàn)一個(gè)時(shí)代的風(fēng)尚。

沃爾科特在談到他的前輩詩(shī)人、朋友羅伯特·洛威爾的時(shí)候曾說(shuō):“無(wú)論詩(shī)人的生平經(jīng)歷多么獨(dú)特,終究都會(huì)化為扉頁(yè)上的一串橢圓形肖像。”套用沃爾科特的話:現(xiàn)在穆旦也成了這樣一幅肖像,盡管20世紀(jì)下半葉以降出版的中文書,作者的黑白肖像通常不以橢圓形示人。

詩(shī)人的肖像大抵有兩種,一種是自然的面相,一種是精神的肖像。這兩種肖像一般會(huì)在某點(diǎn)上無(wú)縫貼合。而構(gòu)成詩(shī)人精神肖像的,主要是他的詩(shī)歌(也包括翻譯等其他作品)。穆旦的這一層面現(xiàn)在談?wù)摰靡呀?jīng)夠多,這里就不贅述了,至于他的自然面相(包括他的著裝),關(guān)注的讀者恐怕也不多。遺憾穆旦身前,沒(méi)有留下任何影像資料,我們無(wú)從知道詩(shī)人說(shuō)話的語(yǔ)調(diào)、語(yǔ)速和表情,這對(duì)理解以分行的句子安身立命的詩(shī)人并非可有可無(wú)。好在他在不同的時(shí)期留下了不少的照片,鋪排開(kāi)來(lái),他一生的形象還是比較清楚的。借此,我們得以窺見(jiàn)他各個(gè)時(shí)期的風(fēng)采,特別是他的穿著,在這一系列的照片中,可以一覽無(wú)遺地看得很清楚。而一個(gè)人的穿著,不僅可以看出他的氣質(zhì)、精神的品位,也實(shí)在可以看出他的家境以及一個(gè)時(shí)代的風(fēng)尚。

穆旦詩(shī)歌《自然底夢(mèng)》手稿

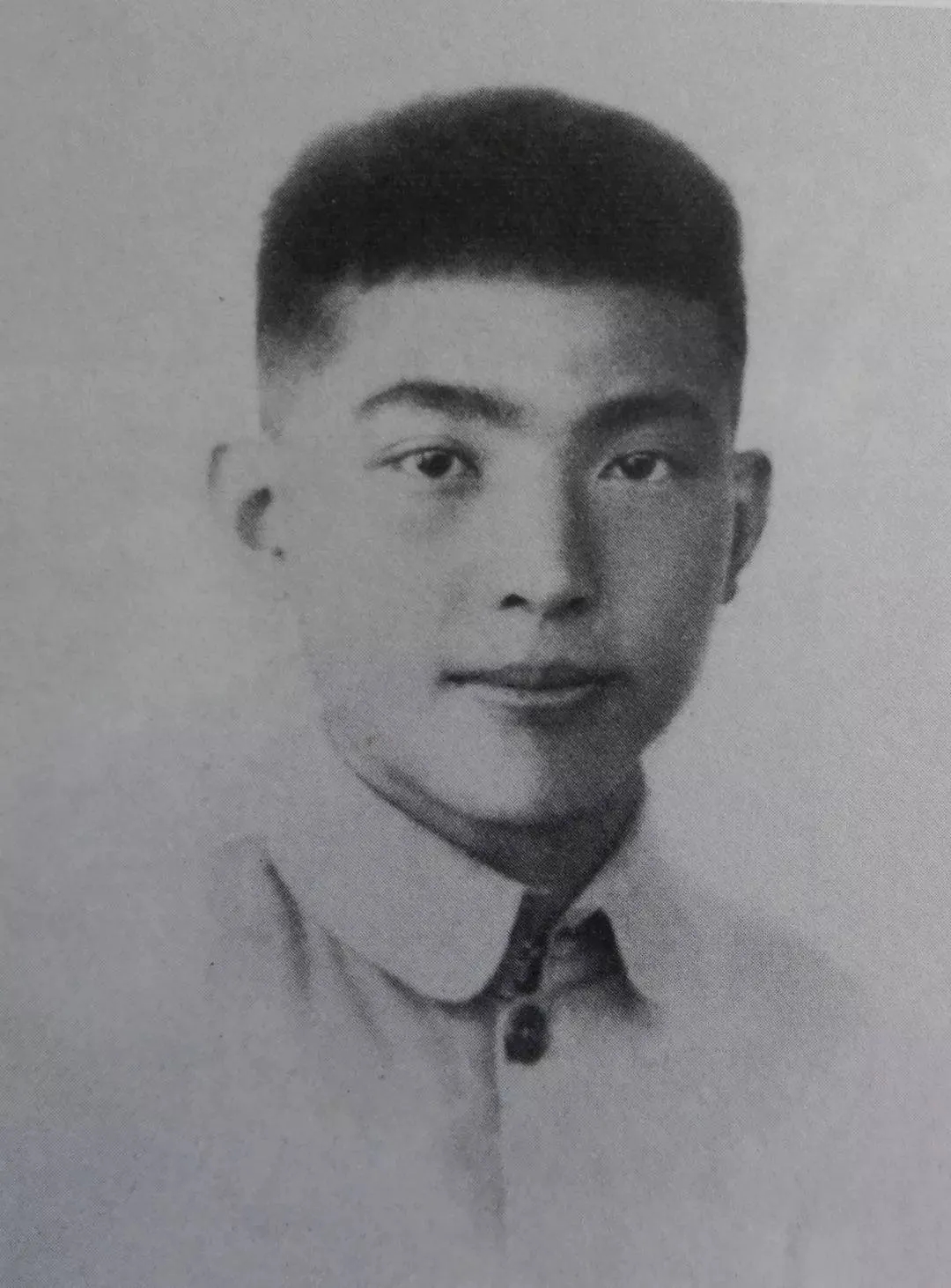

《穆旦詩(shī)文集》中的照片,據(jù)編者李方說(shuō)是“由穆旦子女提供、考證、精選、編排”的。收入較早的一幀題為《少年穆旦》,詩(shī)人中分頭,中裝,領(lǐng)口的兩個(gè)土布扣袢非常醒目。此照可能是從穆旦中學(xué)同學(xué)申泮文保存的畢業(yè)紀(jì)念冊(cè)“碩果僅存舊初一二組”的十二人合影中輯錄下來(lái)的。如是,則照片攝于1935年7月穆旦南開(kāi)學(xué)校高中部畢業(yè)前夕。惜筆者未見(jiàn)這冊(cè)紀(jì)念集。在喬紅、易彬合撰的《〈南開(kāi)高中學(xué)生〉與穆旦的成長(zhǎng)》一文中,我們還可以看到與《少年穆旦》差不多的另一張穆旦照片,也是中分的頭發(fā),梳理得一絲不茍,似乎就為了這次拍照而剛?cè)ダ戆l(fā)店打理過(guò)。兩張穆旦早年的照片,可以覺(jué)出,少年人容色沉毅,但有明顯的拘束感。穆旦表情的沉靜、內(nèi)向,也非常符合他的中學(xué)同學(xué)申泮文印象中“文弱書生”的形象。對(duì)比一下,兩照應(yīng)是同一時(shí)間所攝,但穿著不同,后一張的上衣上,露出的兩粒西化的大紐扣取代了《少年穆旦》那兩個(gè)傳統(tǒng)的扣袢。這件富有時(shí)代感的上衣,推測(cè)起來(lái),似乎是形制有點(diǎn)像中山裝的南開(kāi)中學(xué)的校服。這張單人半身照,倒很符合中學(xué)畢業(yè)一寸證件照的標(biāo)準(zhǔn)。

如果兩照確定為畢業(yè)前夕拍攝,那就要晚于《穆旦詩(shī)文集》后頁(yè)標(biāo)示于“1934年7月10日,天津法國(guó)花園亭”的那張。1934年,穆旦虛齡十七歲。他一身白色長(zhǎng)衫,書卷氣十足,顯示了他與傳統(tǒng)讀書人在著裝方面的趨同感。當(dāng)然,唯一能夠表示天津這個(gè)開(kāi)埠很早的城市向度的,是他那襲長(zhǎng)衫底下一雙锃亮的皮鞋。

十七歲的穆旦,攝于天津法國(guó)花園亭

穆旦長(zhǎng)得秀氣,英俊,從他留存至今的不少的個(gè)人照和合照推想,他也喜歡拍照。但喜歡拍照的穆旦卻漏拍了歷史性的一照。1938年2月,長(zhǎng)沙臨時(shí)大學(xué)組織湘黔滇旅行團(tuán)步行去昆明,穆旦被分置在第二大隊(duì)一中隊(duì)一分隊(duì),途中,所有的小分隊(duì)都留下了集體照,穆旦所在的分隊(duì)也不例外。一分隊(duì)的同學(xué)穿著軍裝,打著綁腿,戴著帽子,分列兩排,靠著一堵土墻(具體地點(diǎn)不詳)拍了合影,但十五人的小分隊(duì)合影只有十四人,唯獨(dú)缺了查良錚。缺失的原因,不外乎拍照時(shí)穆旦尚未趕到。他所在的這個(gè)小分隊(duì),南開(kāi)中學(xué)時(shí)的老同學(xué)蔡孝敏是有名的快腿,總是第一個(gè)走完一天規(guī)定的路程,他則相反,總是最后一個(gè)到,以致團(tuán)長(zhǎng)黃師岳須得特地關(guān)照伙房,給查良錚(一路背誦英文字典)、劉兆吉(一路采風(fēng)收集歌謠)這兩位經(jīng)常遲到的同學(xué)留飯。

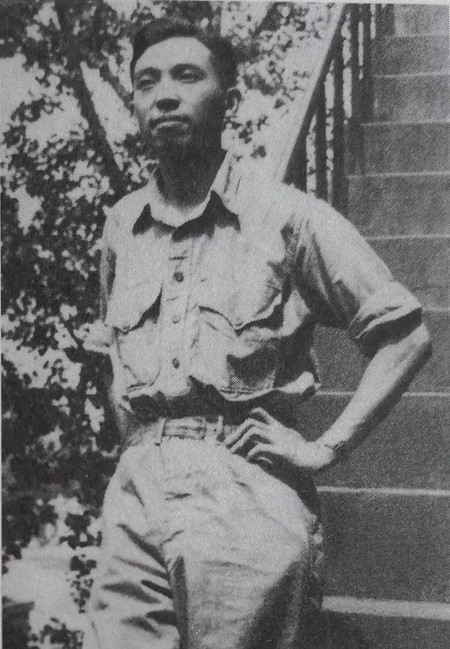

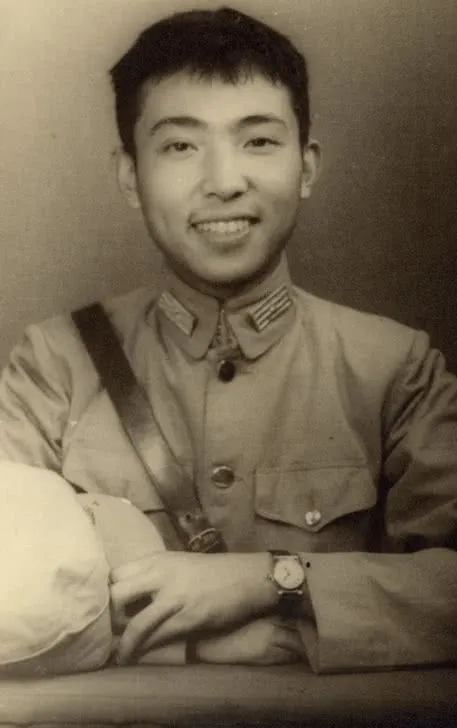

湘黔滇旅行團(tuán)實(shí)行軍事化管理,統(tǒng)一著裝。分隊(duì)的合影中見(jiàn)不到穿準(zhǔn)軍裝的穆旦,不免遺憾,不過(guò),湘黔滇旅行剛剛結(jié)束,穆旦就在昆明擁擠不堪的理發(fā)店去理了頭發(fā),還不忘拍了證件照。照片中的他,目光炯炯,雙唇緊抿,先前的稚氣一洗為逼人的英氣,此時(shí),咔嘰布的軍裝尚未脫下,也或者他是有意穿著而立此存照吧。穆旦以步行六十八天、行程三千五百里的壯舉,完成了他的成人儀式。

從此,軍裝成為他接下來(lái)這幾年的主要著裝。至少,他隨西南聯(lián)大文法學(xué)院遷到云南邊鄙小城蒙自時(shí),仍穿著這套寬寬大大不甚合身的咔嘰軍裝,這有他坐在蒙自男生宿舍水泥欄桿前的照片為證,時(shí)在1938年8月23日。他以這樣的方式告別待了三個(gè)多月的蒙自而去了昆明。

攝于湘黔滇旅行之后,1938年

在昆明,同為詩(shī)人、后來(lái)成為好友的杜運(yùn)燮很偶然地記下了穆旦的著裝,“我是40年代在昆明西南聯(lián)大認(rèn)識(shí)他的……記得見(jiàn)面的第一次,他穿著褪色的藍(lán)布大褂,那是當(dāng)時(shí)聯(lián)大學(xué)生最普遍的服裝”。(杜運(yùn)燮《懷穆旦》)我們?cè)凇赌碌┰?shī)文集》中看到一張標(biāo)示“攝于40年代中”的穆旦頭像照片,穆旦穿著對(duì)襟中裝,這大概就是杜運(yùn)燮目睹的“藍(lán)布大褂”。當(dāng)然,藍(lán)色,現(xiàn)存的黑白照片是看不分明的。而在杜運(yùn)燮眼中,那件藍(lán)布大褂已經(jīng)褪色,這也可見(jiàn)那時(shí)穆旦經(jīng)濟(jì)狀況的窘迫。這里回顧頭補(bǔ)說(shuō)一下那次湘黔滇三千里步行,參加步行的男生,除了確乎如學(xué)校所說(shuō)“借以多習(xí)民情,考查風(fēng)土,采集標(biāo)本,鍛煉體魄”之外,實(shí)際每位學(xué)生還可以領(lǐng)取二十元的川資津貼,這對(duì)如穆旦等比較貧困的學(xué)生而言,不啻是一筆意外的補(bǔ)助金。據(jù)當(dāng)時(shí)參加旅行團(tuán)的成員回憶,當(dāng)年的富家子弟,少有參加步行團(tuán)的。

穆旦1940年7月聯(lián)大畢業(yè)留校任助教,1942年2月即辭去教職,決定從軍赴緬。這里有一個(gè)很現(xiàn)實(shí)的因素,軍隊(duì)的待遇比學(xué)校要好得多。40年代昆明物價(jià)上漲,聯(lián)大的助教們已經(jīng)無(wú)力維持生活,日常開(kāi)銷每每捉襟見(jiàn)肘,請(qǐng)求加薪的申請(qǐng)函也早就提交聯(lián)大常委會(huì),但被駁回了。穆旦畢業(yè)后,需要養(yǎng)活此時(shí)已經(jīng)遷到北平的家庭。從經(jīng)濟(jì)上考量,從軍是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。何況作為詩(shī)人,他還有熱血情懷和甘于冒險(xiǎn)的一面。他的第一冊(cè)詩(shī)集取名《探險(xiǎn)隊(duì)》,一般讀者未必理解,但是,經(jīng)過(guò)三千五百里步行,他不就是一名資深的探險(xiǎn)隊(duì)員了嗎?——不僅僅在語(yǔ)言層面的探險(xiǎn)。

如果說(shuō)學(xué)生時(shí)代穿的是準(zhǔn)軍裝,那么,在鐵血奔流的抗日戰(zhàn)場(chǎng),他終于穿上了少校翻譯官的正式軍裝。有一張意氣風(fēng)發(fā)的穆旦軍裝照片,背景是野外的石階,他左手叉腰,目視前方,無(wú)畏而自信。《穆旦詩(shī)文集》圖釋為“1942年初至1943年10月間,參加中國(guó)遠(yuǎn)征軍入緬對(duì)日作戰(zhàn)前后攝于昆明”。但陳伯良的《穆旦傳》的圖釋是“1938年5月穆旦攝于從長(zhǎng)沙到昆明之后”。陳氏《穆旦傳》的圖釋也是由穆旦長(zhǎng)子查英傳提供,顯然,照片的拍攝時(shí)間失記而不能確定。按理,穿軍裝的照片,分期不難斷定,是不是旅行團(tuán)的這種準(zhǔn)軍裝和入緬軍人的正式軍裝很難區(qū)分?也或者,前者本來(lái)就是部隊(duì)提供的正式軍裝。

參加中國(guó)遠(yuǎn)征軍入緬對(duì)日作戰(zhàn)前攝于昆明/攝于從長(zhǎng)沙到昆明之后。說(shuō)法不一,拍攝時(shí)間已失記。

我在楊苡的書房里曾看到穆旦翻越野人山到達(dá)印度后拍攝的一張軍裝照片(塑封,舊照翻印,查英傳所贈(zèng))。拙著《穆旦傳:新生的野力》對(duì)此照有這樣的描述:

在加爾各答,穆旦拍了一張半身肖像照,一身駐印軍的咔嘰軍裝,左手護(hù)著的軍帽,刻意地?cái)[在右臂前,軍帽顯然是為了拍攝時(shí)不遮臉而摘下的。經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的靜養(yǎng),穆旦消瘦的身體已經(jīng)得到了充分的營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充,臉頰變得豐滿了,臉上的笑靨看去也不似原先那么明顯,青春的活力重又回到了這個(gè)年輕英俊的身體中了。照片上有兩樣?xùn)|西特別引人注目,一是斜肩的一條棕色牛皮帶,在閃光燈下散射著神秘的微光,顯然,那是他隨身攜帶的手槍背帶;二是左腕上的手表,非常醒目的表盤上,時(shí)針?biāo)刚羌訝柛鞔饡r(shí)間下午五點(diǎn)十分。這精精神神的一切似乎表明,穆旦的精神狀態(tài)恢復(fù)過(guò)來(lái)了。而身體一經(jīng)恢復(fù)、生活稍稍安定或者說(shuō)有了一個(gè)喘氣的機(jī)會(huì),潛伏在靈魂中的詩(shī)神也就會(huì)適時(shí)地來(lái)尋找詩(shī)人了。

新近發(fā)現(xiàn)的穆旦佚文《國(guó)軍在印度》,寫到了駐印軍的衣食住行,衣的方面,穆旦說(shuō)“他們總是穿著卡其黃襯衣和褲衩,很好的布,每人兩套。此外并有白背心里褲,黃膠鞋”。不要說(shuō)這些士兵服裝,駐印軍的軍火和給養(yǎng),一切戰(zhàn)備物資,全由美軍SOS供給。上面寫到穆旦在印度的著裝,原來(lái)是美制軍裝。

攝于印度加爾各答,1942年

出于身體的原因,1942年底,穆旦因病自印度返回昆明,離開(kāi)了軍隊(duì)。這段時(shí)期,友人唐振湘曾有一段回憶道及穆旦的一件可能從印度帶回的外套:“當(dāng)時(shí)我們的生活很艱苦,穿的衣服多數(shù)是來(lái)昆明以前置備的,少而舊。不知何時(shí)何人在房?jī)?nèi)遺下一件全新的毛料外套,經(jīng)過(guò)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)日,無(wú)人認(rèn)領(lǐng)。我認(rèn)為可能是穆旦從印度帶回的,幾次問(wèn)他,他都搖頭,卻說(shuō):‘管它是誰(shuí)的,誰(shuí)需要就穿吧。’于是我們肯定那是他送給我們而又不愿明說(shuō)。”穆旦的生活不見(jiàn)得優(yōu)裕,全新的毛料外套價(jià)格不菲,但面對(duì)比自己更艱苦的朋友們,詩(shī)人極有同情心而又非常顧及朋友們的尊嚴(yán)。

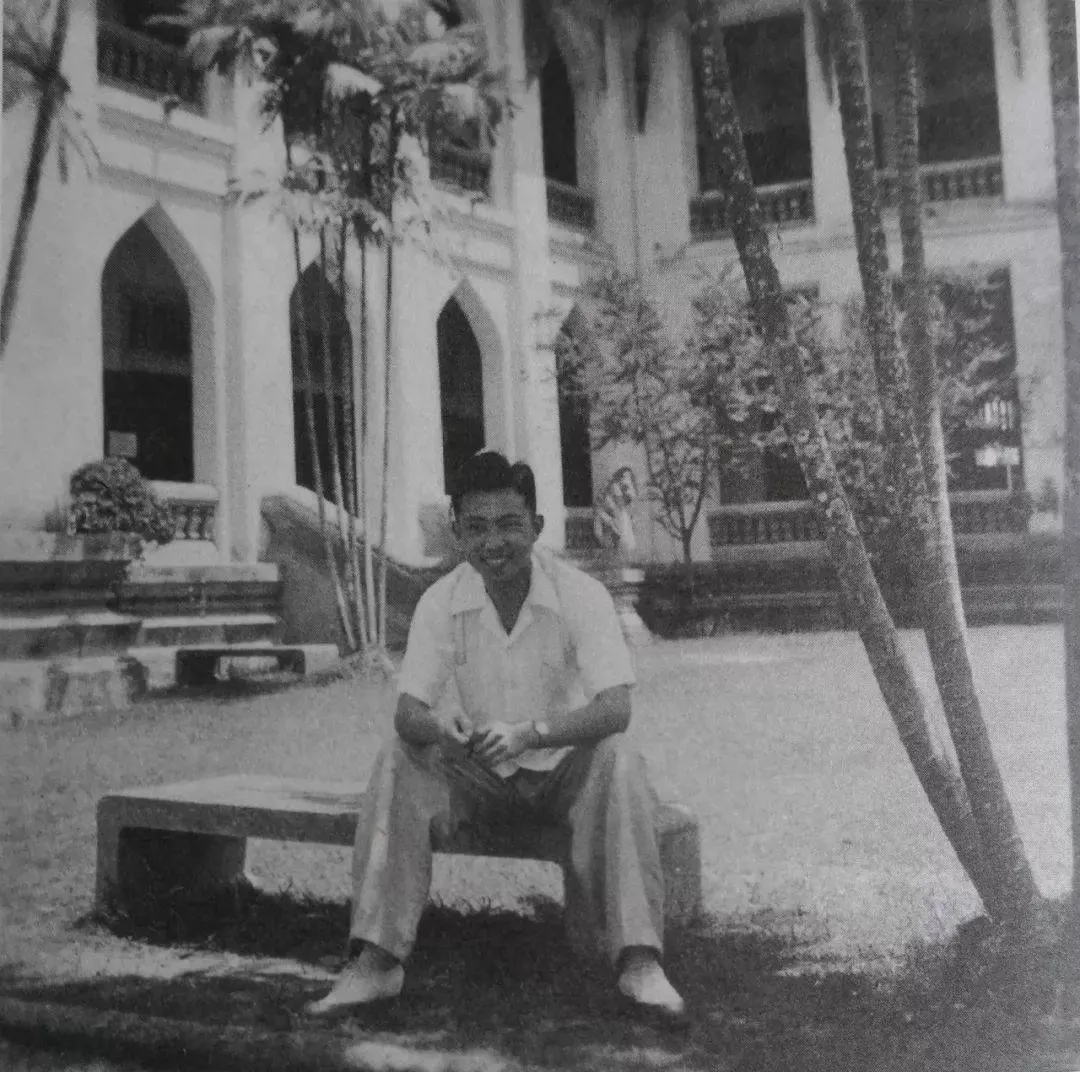

穆旦講義氣,但身上很少傳統(tǒng)的文人氣。杜運(yùn)燮曾記載的那件“褪色的藍(lán)布大褂”,并非表示穆旦有著詩(shī)人通常所具有的不修邊幅穿著隨意的習(xí)氣。從后來(lái)他境況稍稍好轉(zhuǎn)時(shí)的著裝看,穆旦其實(shí)很注重個(gè)人的儀表(當(dāng)然對(duì)毛料外套之類的高檔貨也不看重),照片中根本見(jiàn)不到他粗服亂頭的留影。1949年3月在泰國(guó)曼谷任聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織譯員以及其后離開(kāi)中國(guó)大陸去往美國(guó)留學(xué)的海輪上,他上身的白色短袖襯衫配以寬松的卡其布長(zhǎng)褲,整個(gè)人顯得清爽、干練還很時(shí)尚。那個(gè)時(shí)期,他留給未婚妻周與良的印象是:一位瘦瘦的青年,人也漂亮。

攝于泰國(guó)曼谷,1949年

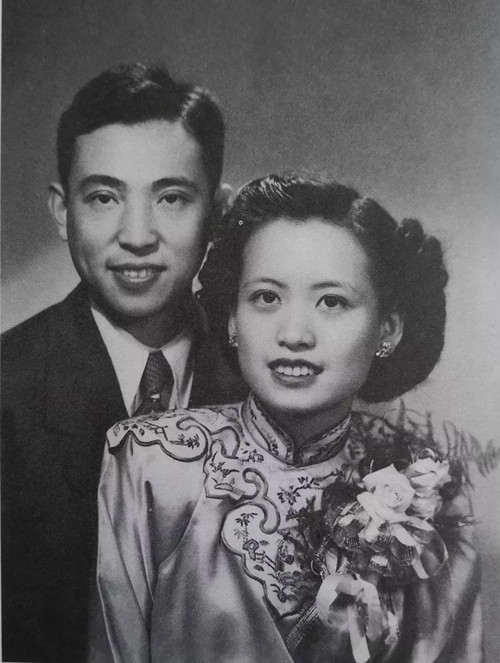

1949年12月,穆旦與周與良在美國(guó)佛羅里達(dá)州的小城杰克遜維爾結(jié)婚。二十三日,他們?cè)谀抢锱臄z了結(jié)婚照。西裝領(lǐng)帶的穆旦,與一身旗袍的周與良,中西結(jié)合,相得益彰。多年以后,周與良回憶,穆旦那天穿的是一套棕色的西服。她自己穿的旗袍是國(guó)內(nèi)帶過(guò)去的。那時(shí)“一般正式場(chǎng)合都要穿藏青色,他不肯花錢買,就湊合穿著這套已有的西服”。(周與良《永恒的思念》)

穆旦與周與良結(jié)婚照

芝加哥大學(xué)的三年求學(xué)是穆旦一生中最安定也最幸福的時(shí)期。在現(xiàn)今留存的這個(gè)時(shí)期所有的穆旦照片中,他均以西裝革履示人。穆旦的西服有長(zhǎng)有短,顏色也有深有淺。有一件西服,即使在黑白照片上,也還看得出筆直的條紋形面料,他穿著它,跟新婚的妻子同游芝大附近的杰克遜公園。

對(duì)于西服,穆旦當(dāng)然不陌生。他大學(xué)入讀的是清華外國(guó)語(yǔ)文學(xué)系。清華是留美的預(yù)備學(xué)校,一切遵循美制,西服是著裝的首選。早在1947年5月17日,穆旦參加堂姐查良錠與清華大學(xué)生物系教授沈同的婚禮,也是以一身西服出席。兩年后,他一到舊金山,剛剛踏上美利堅(jiān)的國(guó)土,即換上國(guó)內(nèi)隨身帶去的西裝。在著裝方面,他毫無(wú)違和感地融入了美國(guó)社會(huì)的方方面面。周與良在穆旦逝世十周年時(shí)撰文回憶:“在美國(guó)讀書時(shí),經(jīng)常穿一條燈芯絨或卡其布褲,上身穿一件毛衣或一件舊西服,一直穿到回國(guó)。回國(guó)后改穿藍(lán)色中山服,一直穿到褪了顏色,袖口和底擺都磨破還繼續(xù)穿。他從來(lái)不肯穿新衣服,自己從來(lái)不買。我給他買件新毛衣,他也說(shuō)不要為他多花錢,有穿的就行了。我說(shuō)已經(jīng)破成什么樣子了,還怎么穿,他說(shuō)破點(diǎn)補(bǔ)補(bǔ)還可以穿。”(《懷念良錚》)這段話的跨度有點(diǎn)大,但有一點(diǎn),穿藍(lán)色中山裝,那時(shí)回國(guó)以后。不過(guò),確切地說(shuō),穆旦1953年1月回國(guó),也不見(jiàn)得一到國(guó)內(nèi)就換下西裝。1954年11月8日,一張穆旦周與良夫婦和長(zhǎng)子的全家福合影上,他仍舊穿著西裝,打著領(lǐng)帶,只不過(guò),照片中的西服皺巴巴的,上面的口袋里還隨隨便便地插了一支鋼筆,顯然,為了方便,對(duì)于穿著這類細(xì)枝末節(jié),他越來(lái)越不講究了。

穆旦(右一)參加堂姐查良錠與清華大學(xué)生物系教授沈同婚禮

20世紀(jì)50年代,西服顯然在淘汰之列,敏感的知識(shí)分子大多已收妥而代之以藍(lán)布中山裝。一股沉默卻也顯得干凈清爽的色調(diào)悄然風(fēng)行于知識(shí)群體。南開(kāi)大學(xué)是知識(shí)分子扎堆的地方,穿著方面的西化,共和國(guó)成立之初尚不覺(jué)得突兀,但變化已在悄悄發(fā)生中。我們看到,1959年5月28日,周恩來(lái)訪問(wèn)母校南開(kāi)大學(xué),他的同學(xué)、時(shí)任圖書館館長(zhǎng)的馮文潛作陪。馮館長(zhǎng)不顧此日炎熱,在大家已穿短袖的情況下,他和黨委書記兼副校長(zhǎng)高仰云仍舊一身中山裝相隨。馮館長(zhǎng)的中山裝深色,還特別厚,右手下邊的那個(gè)大口袋的翻蓋下,方便卻也低調(diào)地插著兩支鋼筆。

這是時(shí)代的風(fēng)向,服飾的變化最是一目了然。此后,就是周與良所說(shuō)的“改穿藍(lán)色中山服,一直穿到褪了顏色,袖口和底擺都磨破還繼續(xù)穿”的中年時(shí)期了。這個(gè)時(shí)期有點(diǎn)長(zhǎng),我們?cè)陔y得看到的一幀拍攝于1975年11月10日天津水上公園的彩照上,大抵可以覺(jué)出,穆旦泯然飽經(jīng)滄桑的老知識(shí)分子形象了。

“外文系事件”(1954)之后,穆旦低調(diào)、卑微、壓抑地活著,處處小心,公開(kāi)場(chǎng)合,話也越來(lái)越少。連年的運(yùn)動(dòng),不斷地下放,勞動(dòng)改造,他身心疲憊,五十剛過(guò),在夫人周與良眼里,以前那個(gè)“講話風(fēng)趣,很文靜……人也漂亮”的詩(shī)人消失不見(jiàn)了,“從后面看,良錚已經(jīng)是個(gè)老人了”。

那么從正面看呢?穆旦的老年好像是突然來(lái)臨的。1976年1月19日晚上,他騎自行車赴德才里給兒子打聽(tīng)招工的消息,不料重重摔了一跤,傷了右腿。經(jīng)診斷,為“右股骨頸外面骨折”。此后,詩(shī)人拄著雙拐,在東村七十號(hào)的家里養(yǎng)傷。這一年的3月底,也就是摔傷兩個(gè)多月后,忘年交郭保衛(wèi)赴天津?qū)3炭赐八碌┐┲钌拿扪澝抟\,胡子較長(zhǎng)也更加花白了”。郭保衛(wèi)看到的是一個(gè)拄著雙拐的憔悴的老人。與上年秋天的一個(gè)傍晚,穆旦“身著西服短褲和短上衣”去北京東城演樂(lè)胡同看他時(shí)簡(jiǎn)直判若兩人。

晚年穆旦特別怕冷。棉褲棉襖加上沒(méi)有及時(shí)修刮的花白胡子,這一切都加深了他的年老。而一架雙拐,一個(gè)病殘的老父形象,也保存在子女回望的深情念想中:

1976年冬的一天,父親將寫好的一封信裝入信封。這又是懷著一線希望寫信詢問(wèn)《唐璜》。他不顧天寒風(fēng)冷,堅(jiān)持要自己去郵局發(fā)信。我們送他出門,看著穿著藍(lán)色舊棉襖舊棉褲,戴著一頂破舊棉帽,架著雙拐的父親,消失在陣陣的北風(fēng)中。(英明瑗平《憶父親》)

這就是穆旦留在人世的最后的形象。一個(gè)天寒風(fēng)冷中的臃腫的背影。那個(gè)俊逸的神采飛揚(yáng)的詩(shī)人早就淪陷在時(shí)光的催逼之中。嚴(yán)厲的歲月,詩(shī)人必然在默默地“獨(dú)自回顧那已喪失的財(cái)富和自己”。但說(shuō)真的,此時(shí)拿他跟任何一個(gè)北中國(guó)躬耕于大地的老農(nóng)相比,其實(shí)也已無(wú)多形象的區(qū)別。這一形象似乎也印證了他晚年寫下的名句:“……我的全部努力/不過(guò)完成了普通的生活。”

2020年8月4日