陳平原:書法、手稿與藝術——序跋四則

《學書小集——陳平原書與文》封面

《學書小集》自序

兒時的興趣之一,是趴在書桌邊看父親寫字。有一次被父親用毛筆在臉上畫了好幾個圈,嚇得大哭,可事后還是樂此不疲。上學后,在父親的督促下,也曾專心練習毛筆字,但絕無前輩學者扎實的童子功。山村插隊,當了好幾年民辦教師,照理說是有讀書寫字的機會的,因無人指導,亂寫一通而已。上大學乃至工作后,住房逼仄,書桌限制,只能抽空寫點小字。比如,友朋通信時,我改用八行箋。

二十年前,撰文使用電腦;十年前,手機取代了書信。很快地,原先記憶中穩健且優美的漢字,面目變得日漸模糊。閱讀沒有問題,可拿起筆來,竟然會缺胳膊少腿的。正是有感于此,讀書間隙,我又撿起了擱置已久的筆墨紙硯。

八年前,一時興起,我選擇三種明刊戲曲——明崇禎年間刊本《秘本西廂》(陳洪綬繪圖、項南洲鐫刻)、明萬歷二十九年(1601)金陵書肆繼志齋陳氏刊本《紅拂記》、明萬歷戊午年(1618)吳郡書業堂刊本《還魂記》——的四幅插圖,配上自書的原作詞句,燒制成筆筒,贈送友朋。筆筒效果不錯,字也頗獲好評,這讓我信心大增。

五年前,我開始為自己編著的書籍題寫書名(此前只寫過一種),且越寫越順,如“閱讀晚清”“大學新語”“論文衡史”等,便都說得過去。

去年因身體不好,加上朋友送來宣紙,寫字的興致及時間大為增加。因專業的緣故,決意擇古今詩文隨意書寫,既溫書,也養神。為此,還吟了一首打油詩:“少時練字重摹臨,老大鈔書無古今。唐宋遺風常頂禮,自家面目亦可親。”

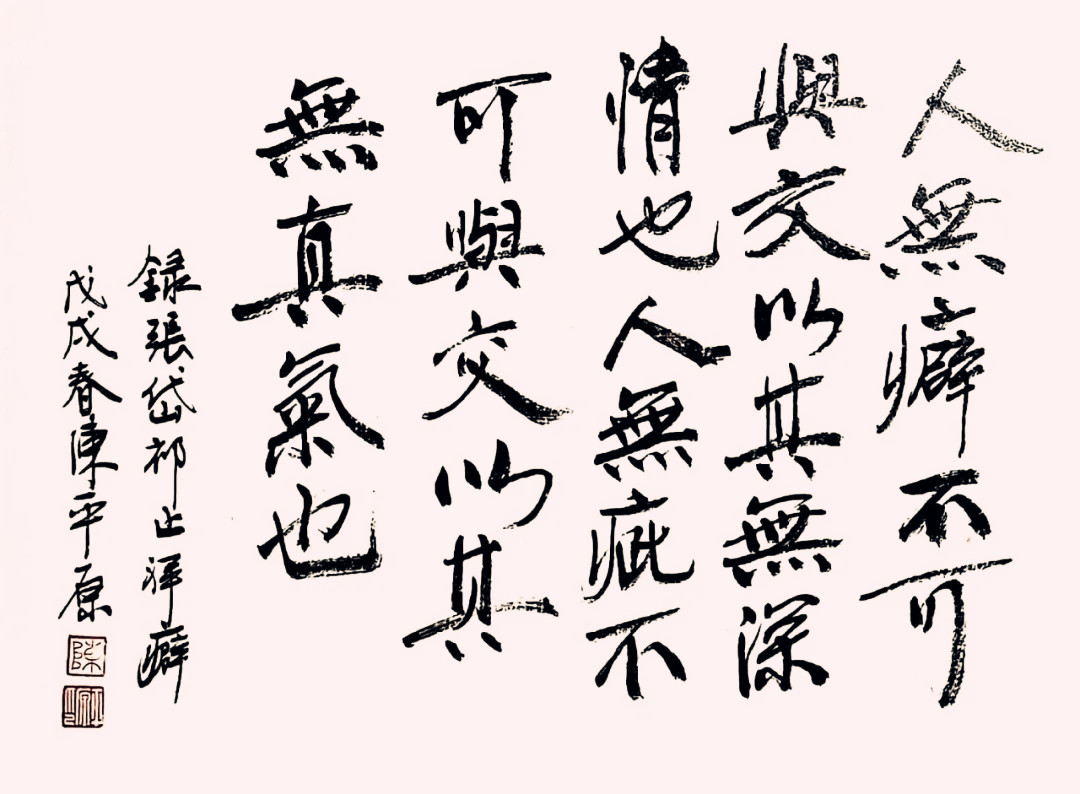

陳平原書法(選自《學書小集——陳平原書與文》)

仰山樓主人見過我那些不成體統、但頗有個性的“鈔書”,居然大為贊嘆,積極張羅起書展來。與之配合,還要印制一冊精美的小書。朋友盛情難卻,可我還是有自知之明的。此乃讀書人的“書跡”,而非書法家的“墨寶”,只是證明我在日常使用電腦之余,沒有完全忘本,還在堅持寫字。

讀書人的字,也有工拙美丑之分。這方面,我沒有充分的自信。開列自家著作目錄,并提供兩則相關隨筆,說好聽是顯示我的工作范圍與趣味,以便讀者知人論字;說不好聽呢,那就叫“戲不夠,曲來湊”。

書名“學書”,意思是兼及讀書與練字。前者如《史記》說項羽少時“學書不成”,后者則有曾鞏《墨池記》談王羲之“臨池學書,池水盡黑”。

以打油詩《鈔書》開篇,帶出二十則我喜歡的古人言辭及文章片段,再加五付自撰的聯語,希望讀者鑒賞珠玉時,稍微忽略木匣的粗糙——比起我的書跡來,那些文辭無疑更值得仔細咀嚼。

2018年5月6日于京西圓明園花園

(《學書小集——陳平原書與文》,自刊本,2018年)

《大字書》小引

還是前年深圳書展前言的那句話:“在電腦及網絡時代,保持筆墨紙硯,蘊含著技術與審美,但更是一種生活方式與文化情懷。對于讀書人來說,‘閱讀’、‘寫作’與‘書法’,三者不該完全分離。”

當下中國,幾乎所有書法展,觀賞者都只是望氣與品墨,極少關注人家到底寫的是什么。因為,都是文鈔公,要不唐詩宋詞,要不格言警句,大家爛熟于心,于是只談技巧,不辨東西,極少有認真閱讀乃至品鑒書寫內容的。

既然都是鈔書,鈔詩詞不如鈔文章,鈔古人不如鈔自己,后者起碼具陌生感,有棱有角,不滑不膩,迫使你進場后須稍為走心。

《大字書——陳平原書法與文章》封面

去年出版新舊著作五種,應三聯中讀的邀請,將其中的《當年游俠人——現代中國的文人與學者》制作成音頻節目,傳播效果甚好。這回則是將《學者的人間情懷》中三文,轉化成特立獨行的“大字書”。

以下四十則短語,分別出自《學者的人間情懷》(1991)、《世紀末的思考》(1996年)、《數碼時代的人文研究》(2000年)。尤其是第一篇,初刊《讀書》雜志時引起很大爭議,日后世風流轉,又變得廣受好評,收入各種選集,且成為我學術隨筆的書名。

二、三十年前的文章了,說好說壞都無所謂。關鍵在于,借助此三文,得以辨認我輩學人曾經走過的坎坷道路:“除了留下自家精神探索的印記,更希望從一個特定角度見證二十年來中國學術的變遷。”

2021年6月28日于京西圓明園花園

(《大字書——陳平原書法與文章》,自刊本,2021年)

《游俠·私學·人文——陳平原手稿集》后記

對我來說,1991年是個十分關鍵的年份。元旦那天,寫下《<千古文人俠客夢>后記》,為完成一部突發奇想的小書而洋洋得意;半年后撰寫“校畢補記”,則感嘆喜愛劍俠的父親去世,“再度燈下涂鴉,不禁悲從中來”。將近三十年后,為《現代中國的述學文體》(北京大學出版社,2020)撰寫自序:“父親的英年早逝,對我是個巨大打擊,但也促使我迅速成熟。這個世界上,最關心、也最牽掛我的人走了,以后一切都只能自己做主。”

去年夏天回潮州,母親交給我一包東西,我打開一看,淚如雨下。那是我出外念書期間寄回來的家書,父親裝訂成冊,上面還有不少圈點。最早一封寫于1978年3月11日,那是我進中山大學校園的第二天,主要內容是報平安。最晚一封則是1989年10月30日,信中提及剛寫完一篇談武俠小說的文章,準備某雜志明年第一期用。經查,那是我第一篇討論武俠小說的文章,題為《武俠小說與中國文化》,刊《文史知識》1990年第1期。若將此信收入手稿集,跟《我與武俠小說》相呼應,那再好不過了。可惜這封家書目前不宜發表,于是退而求其次,選了一則略有趣味且無傷大雅的,那就是1988年6月15的家信,附錄在此。

家父陳北(1925—1991)自幼喜歡舞文弄墨,對于自己因參加革命而中斷學業,晚年多表悔恨。我能上大學且略有所成,父親很引以為傲。生病無法下樓,翻閱兒子著作及家書,便成了他晚年最大的娛樂。也正因此,我的家書毫無文采,也不太涉及家國大事,除常見的報喜不報憂外,更多的是匯報自己及妻子的學術成績。當時的我,以為好好讀書,就是在報答父母養育之恩。直到父親遽然去世,我才恍然悔悟:“學海無涯,個人的成就無論如何是渺小的;而喪父之痛以及未能報答養育之恩的悔恨卻是如此銘心刻骨。”(《子欲養而親不待》,見《學者的人間情懷》,珠海出版社,1995年)。隨著時間的推移,這種自責有增無減。

《游俠·私學·人文——陳平原書稿集》封面

去年十月,我在深圳舉辦《說文·寫字——陳平原書展》,除了書法作品及相關著作外,還陳列了《章太炎與中國私學傳統》《未知死,焉知生》兩份手稿,以及兩則家書(1985年12月3日、1988年6月15日)。觀眾對手稿沒什么感覺,對家書則興趣盎然,紛紛趴在展柜前仔細辨認,且嘖嘖稱奇。父親保存了我上百封家書,用毛筆寫在八行箋上的,約占三分之一。那是因為,小時候喜歡看父親寫字,也跟著信手涂鴉,可惜因文革及下鄉,沒能堅持下來。上大學后,學生宿舍空間狹小,放不下筆墨紙硯。父親于是提醒,不妨借家書保留一點寫毛筆字的習慣。

這回印制手稿集,思慮再三,還是決定收一則家書,借以紀念雖早已去世、但仍在督促我蹣跚前行的父親。

2020年3月6日于京西圓明園花園

(《游俠·私學·人文——陳平原書稿集》,自刊本,2020年)

《大圣遺音——文明的碎片以及閱讀的樂趣》小引

此書緣于我十五年前的一次冒險,至今想來,仍覺不可思議。

包括閱讀、醞釀、寫作與修訂,三個月交出三萬多字,聽起來好像不太難。可實際上,這是一本大書的導論,需概述五千年的中國藝術。如此大題小做,與我平日風格迥異,屬于命題作文。此乃國務院新聞辦公室組織的書稿,由文物出版社具體負責,以中、英文形式對外發行,面對歐美發達國家的高中二年級學生或非專業讀者。

該大書最初題為《中國瑰寶》,要我寫的是導論《中國藝術五千年》,具體作品賞析由鄭巖、孟暉、揚之水等負責,工作同時展開。談“中國藝術”,他們三位哪個都比我內行,讓我打頭陣,自然戰戰兢兢。明知藝術史不是我的專攻,為何非要趕鴨子上架?當初一聽我就說不對,轉而推薦了好幾位優秀的學者及作家,可都被國新辦及文物社否定了。理由是,專家容易把事情說得太復雜,很難吸引國外熱愛中國藝術的青少年;作家文筆優美,但專業性不夠,又怕出紕繆。選擇我的原因是:半懂不懂,略知一二,文筆清通,句子不太繞,譯成外文剛好。反正說來說去就一句話:非你不可。

我并不輕視通俗讀物,而且承認外宣工作很重要,但我最多只是個喜歡逛博物館/美術館的讀書人,怎么會天上掉餡餅呢?開始以為是責編張小舟的主意,她是我妻子夏曉虹的好朋友;后來知道非也,是因為我此前在《文物天地》上的連載,被文物社同人盯上了。《大英博物館日記》(濟南:山東畫報出版社,2003;臺北:二魚文化出版公司,2004;【增訂版】,北京:三聯書店,2017)是我業余撰寫的一冊小書,部分章節連載于《文物天地》2001年第6至11期;書出版后大獲好評,央視讀書節目還專門制作了五十分鐘的專題片。約略與此同時,首都博物館舉辦大英博物館專題展,三個講座中,據說我的最受歡迎——因為最接地氣,說白了,就是最不專業。

隨著高等教育的普及、博物館事業的推進,以及互聯網的無遠弗屆,年輕一輩欣賞藝術的能力,以及對中外藝術史的了解,與二十年前不可同日而語。既然已水漲船高,我的小書還值得出版嗎?

毫無疑問,這是普及讀物,學術上乏善可陳。文章是我寫的,但思路及學識應歸功于我參考的諸多書籍。除注明出處的,還有好些屬于學界共識,我只是閱讀、消化、吸收、編寫,說好聽點,就是“提要鉤玄”。學術上沒有任何貢獻,只是表達上頗為可取。能把復雜深邃的東西講得簡單、淺俗、有趣,而且不太走樣,這當然也是一種本事。

當初這三萬多字的長篇導言《大圣遺音——文明的碎片以及閱讀的樂趣》交到文物出版社,據說是一片叫好聲。只校正了個別細節,馬上進入翻譯與排版。而且,受我文章的啟發,書名干脆改為《大圣遺音——中國古代最美的藝術品》,2006年3月刊行中文版及英文版;2009年7月第二次印刷。書做得很講究,字體小,燙金,有美感,但不太好閱讀。說實話,我不是很喜歡,但據說作為外交禮品贈送,很受歡迎。

《大圣遺音:中國古代最美的藝術品》,文物出版社2006年版(圖片來自網絡)

國新辦及文物社對此書非常滿意,并因此誤認為我能寫這類雅俗共賞、中外通吃的文章(書籍)。接下來的委以重任,實在讓我手足無措。

原本就熟悉的遼寧教育出版社社長兼總編俞曉群,轉任國家外文局旗下的海豚出版社社長,很想有所作為,從國新辦那邊了解到我的“業績”,于是讓沈昌文先生出面,請我們夫婦吃了好幾次飯。最后“圖窮匕首見”,說是要簽合同,讓我寫一本《中國人》,以多種外文刊行,挑戰林語堂的英文暢銷書《吾國吾民》。我酒量本就很差,加上沈先生插科打諢,一不小心就答應了。俞兄馬上送來出版合約及一大摞參考書,不久又介紹好幾位翻譯家見面,弄得我非常緊張。先是思路有分歧,我對從三皇五帝說起不感興趣,希望集中講述晚清以降這一百多年中國人走過來的道路。那種觸底反彈、悲欣交集,其實更勵志,也更有可讀性。人家斟酌了一陣子,同意我這別具一格的“外宣”。后來,我又嫌歷史敘述太沉重,想做成類似《大圣遺音》的圖文書,比如叫《刻在臉上的歷史——一百六十年來中國人的喜怒哀樂》或《中國人的面孔——一百六十年來中國人的喜怒哀樂》,人家覺得這主意也不錯。再后來,我終于舉手投降了,因為重讀中英文本《吾國吾民》,明白一個簡單的道理——林語堂的長處在雙語寫作,像我們這么操作,無論如何努力,也出不來那種渾然天成的效果。

五年前,一帶一路逐漸成為熱門話題,國新辦又要文物出版社推出相關圖書,初步定名為《一帶一路沿線文物及藝術》。我記得很清楚,2015年5月22日文物出版社會議上,領導把此書的意義吹上了天,專家們也紛紛出謀劃策,他們竟然一致認定我會接手,沒想到我一口回絕了。不是不愿意,而是沒能力。如此出格且冒險的事,一回就夠了。后來聽說,此事不了了之,因這確實不是好干的活兒。

十五年過去了,承蒙三聯書店慧眼,愿意將那篇長文做成一冊小書,呈現給非專業的讀者。如此粗枝大葉的敘述,不可能入方家眼;但若大致不差,且有若干閃光的點,那就謝天謝地了。我以前寫過一則隨筆,題為《懷念小書》,感嘆的正是專業化大潮洶涌,難得再見親民、溫情且有趣的小書。那是一種寫作境界,雖不能至,心向往之。

2020年12月28日于海南陵水客舍

(《大圣遺音——文明的碎片以及閱讀的樂趣》,北京:三聯書店,即刊)

(作者單位:北京大學中文系。圖片除注明出處外,均為作者提供)

(轉載自“論文衡史”微信公眾號)